कला: मुखौटों की एशियाई विरासत

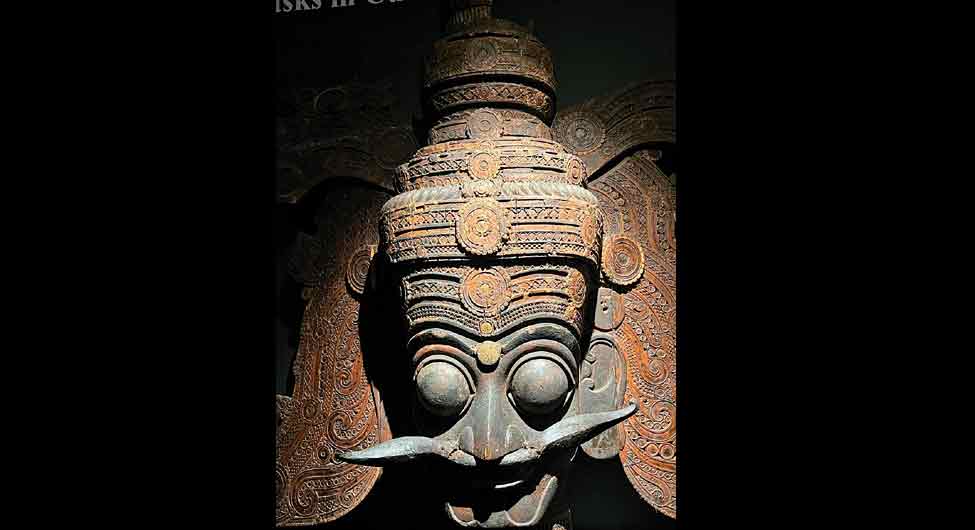

उन गलियारों से गुजरते हुए, लगता है, जैसे पूरे एशिया में घूम लिया हो। मद्धिम रोशनी और शांत वातावरण में, तरह-तरह के मुखौटे अपनी कहानी कहते हुए लगते हैं। महसूस होता है, ये अभी बोल पड़ेंगे और गुजरे कल की दास्तां सुनाएंगे। हर मुखौटे की अपनी कहानी है। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम की दीवारों पर सजे ये रंग-बिरंगे, डरावने, हंसते, गंभीर और पूरी तरह निर्विकार चेहरे सजे हैं। ये चेहरे नहीं, मुखौटे हैं, जो एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत समेटे हैं। ये प्रतिरूप सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि स्मृति, पहचान और प्रतीक के भी रूप हैं। ‘प्रतिरूप’ नाम से संग्रहालय में चल रही प्रदर्शनी में एशिया के विभिन्न हिस्सों से जुटाए गए मुखौटों के जरिए उनके पीछे की कथाओं, परंपराओं की भी जानकारी मिलती है।

यहां मुखौटे रूपी ये चेहरे प्रतीक हैं, संस्कृति के। ‘प्रतिरूप’ का उद्देश्य सिर्फ मुखौटों की सौंदर्यपरकता दिखाना नहीं, बल्कि यह बताना भी है कि कैसे विभिन्न समाज ने चेहरे को माध्यम बनाकर देवी-देवताओं, पूर्वजों, राक्षसों, नटों और यहां तक कि अमूर्त भावनाओं को भी मूर्त रूप दिया। एशिया में मुखौटे सिर्फ रंगीन कागज या लकड़ी की संरचनाएं नहीं हैं, वे त्योहारों, अनुष्ठानों, युद्धों, नाटकों और यहां तक कि जीवन-मृत्यु के चक्र से भी जुड़े हुए हैं।

प्रदर्शनी में वियतनाम, भारत, थाईलैंड, चीन, कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, जापान, बांग्लादेश, तिब्बत और इंडोनेशिया और म्यांमार के लगभग 100 ऐसे मुखौटे प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो पारंपरिक अनुष्ठान या किसी नृत्य प्रदर्शन में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। ये मुखौटे एशिया की साझा आध्यात्मिक और कलात्मक विरासत को उजागर करते हैं। प्रदर्शनी में लकड़ी, बांस, चीनी मिट्टी, धातु और कागज की लुगदी से बने मुखौटे हैं, जिनमें देवताओं और आत्माओं से लेकर जानवरों और पूर्वजों के चित्रण शामिल हैं। हर मुखौटा अपने साथ एक अलग किस्सा लाता है। कहीं वह डर दिखाने के लिए है, कहीं डर भगाने के लिए। कहीं वह वीरता का प्रतिनिधि है, तो कहीं विदूषक का। भारत के भी कई बहुरूपी मुखौटे यहां प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय संग्रह में पश्चिम बंगाल का ‘चौ मुखौटा’, कर्नाटक का ‘भूताराधने मुखौटा’ और पूर्वोत्तर के जनजातीय मुखौटे ध्यान खींचते हैं। चौ नृत्य के दौरान पहना जाने वाला मुखौटा न सिर्फ कलाकार की पहचान छुपाता है, बल्कि उसमें वह देवत्व भर देता है जो कथा का केंद्र है। कर्नाटक का भूताराधने मुखौटा डरावना जरूर लगता है, लेकिन वह स्थानीय समाज के लिए पूजनीय है। इसमें देवी-देवताओं के रूप, दांत, आंखें और श्रृंगार इतने गहन होते हैं कि देखते ही बनता है।

‘प्रतिरूप’ में जापान के पारंपरिक ‘नो थिएटर’ में उपयोग होने वाले मुखौटे हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म भावों को चेहरे के हल्के झुकाव से बदल देते हैं। एक ही मुखौटा, अलग-अलग कोणों से देखने पर कभी प्रसन्न, कभी दुखी और कभी क्रोधित लग सकता है। यह एक गहन शिल्प का नमूना है, जहां भाव सिर्फ रंगों या आकृति से नहीं, बल्कि पूरी उपस्थिति से उपजते हैं। वहीं थाईलैंड के ‘खोन नृत्य’ में उपयोग होने वाले मुखौटे ज्यादा सजीले, आभूषणों से युक्त और शाही परंपराओं के प्रतीक हैं। रावण जैसे पात्रों के मुखौटे थाई मिथकों में ‘तोसाकन’ के नाम से प्रसिद्ध हैं और उन्हें बहुत आदर के साथ पहना जाता है। प्रदर्शनों में, वियतनाम का लकड़ी का ‘फसल उत्सव’ मुखौटा सबसे अलग है। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति का प्रतीक, यह लोक नाट्यों में इस्तेमाल किया जाता है और ज्ञान और ग्रामीण आनंद को दर्शाता है, जिससे वियतनाम की कृषि संस्कृति की झलक मिलती है।

‘प्रतिरूप’ प्रदर्शनी एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा करती है। मुखौटे कभी सत्ता के तो कभी प्रतिरोध के प्रतीक भी रहे हैं। तिब्बत में ‘चम नृत्य’ में उपयोग होने वाले मुखौटे एक ओर धार्मिक साधना से जुड़े हैं, तो दूसरी ओर चीनी अधीनता के विरोध में सांस्कृतिक प्रतिरोध के रूप में भी देखे गए हैं। बांग्लादेश के मंगल यात्रा में प्रयुक्त मुखौटे सामाजिक सौहार्द और नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध उत्सवधर्मिता के प्रतीक हैं। यह कला जब सड़कों पर उतरती है, तो वह प्रदर्शन भी होती है, प्रार्थना भी।

इन मुखौटों की आंखों में देखने पर डर नहीं, जिज्ञासा पैदा होती है। इन रंगीन चेहरों के पीछे की कथाएं इतनी आकर्षित करती हैं कि ये मुखौटे निष्क्रिय नहीं लगते, बल्कि उनसे संवाद करने का मन करने लगता है। यही ‘प्रतिरूप’ की सबसे बड़ी सफलता है। इस प्रदर्शनी का अहम उद्देश्य भी यही था। मुखौटों की परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमारे आस-पास की लोककला विलुप्त हो रही है और हमें उसे बचाने की जरूरत है। लकड़ी, कपड़े, धातु और मिट्टी से बने ये मुखौटे अब धीरे-धीरे प्लास्टिक और बाजारू उत्पादों में बदल रहे हैं। ‘प्रतिरूप’ जैसे प्रयास न केवल दर्शकों को सौंदर्यबोध सिखाते हैं, बल्कि कलाकारों को पहचान और संरक्षण भी देते हैं।

‘प्रतिरूप’ राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, पूर्वाशा लोक एवं जनजातीय कला संग्रहालय और ओडी कला केंद्र, ओडिशा की संयुक्त पहल है। प्रदर्शनी एशिया भर में मुखौटा निर्माण में निहित साझा प्रतीकवाद और प्राचीन प्रदर्शन परंपराओं की पड़ताल करती है। यह सीमाओं से परे सांस्कृतिक समानताओं की झलक भी प्रदान करती है। प्रदर्शनी का उद्घाटन यूनेस्को की संस्कृति प्रमुख सुश्री जुन्ही हान और भारत सरकार के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रो. के. के. बासा ने किया। उनके साथ टिम कर्टिस (निदेशक, यूनेस्को दिल्ली), पी. के. दास (संस्थापक, ओडी आर्ट सेंटर, ओडिशा), प्रख्यात कलाकार जतिन दास, हेलेन आचार्य (पूर्व सचिव, संगीत नाटक अकादमी) और राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।