आउटलुक-आइकेयर रैंकिंग 2021:जानें- देश की टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में सबकुछ, युवाओं के लिए कौन-सा है बेहतर विकल्प; दुनिया से जुड़ो, टॉप बनो

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में एक प्रशंसनीय लक्ष्य उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (जीईआर) बढ़ाने का है। जीईआर, उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं और 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग की आबादी का अनुपात होता है। नीति में इसे मौजूदा 26 फीसदी से बढ़ाकर 2030 तक 50 फीसदी पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। संख्याबल के हिसाब से हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। देश में 900 से अधिक विश्वविद्यालय, करीब 39 हजार कॉलेज और 11600 स्टैंडअलोन संस्थान हैं। 50 फीसदी जीईआर के लिए 800 से अधिक नए विश्वविद्यालयों और 40 हजार कॉलेजों की जरूरत पड़ेगी। अभी जीडीपी का तीन प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता है, जिसे सरकार छह फीसदी तक ले जाने को प्रतिबद्ध है। इसे देखते हुए शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य पहुंच के भीतर लगता है।

एनईपी में रिसर्च फंडिंग जैसे अनेक क्षेत्रों में स्थिति सुधारने की कोशिश की गई है। इसमें राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों के रिसर्च प्रोजेक्ट को ग्रांट देने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी। इस फाउंडेशन का सालाना बजट 20 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है। फाउंडेशन किसी भी संस्थान के शोध प्रस्तावों के आधार पर फंडिंग का निर्णय लेगा, चाहे वह संस्थान सरकारी हो या निजी क्षेत्र का।

सुधार के लिए एक और जरूरी क्षेत्र कॉलेजों की संबद्धता है। मौजूदा संबद्ध विश्वविद्यालय का ढांचा औपनिवेशिक काल का है और नई शिक्षा नीति इसके पक्ष में नहीं है। इस व्यवस्था ने विश्वविद्यालयों के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़ी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। कुछ विश्वविद्यालयों के अधीन तो 800 से 1000 संबद्ध संस्थान हैं। आने वाले दिनों में ज्यादा संख्या में स्वायत्त कॉलेज स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा, जिनके पास डिग्री देने का अधिकार होगा।

एनईपी 2020 का सबसे अहम लक्ष्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वस्तरीय संस्थान तैयार करने का है। नीति में किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता के बजाए दुनियाभर में प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों की तर्ज पर विश्वविद्यालयों को बहुविषयी बनाने पर जोर है।

हमारे पास 150 से अधिक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और करीब एक दर्जन राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के संस्थान हैं, लेकिन क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 200 शीर्ष संस्थानों की सूची में सिर्फ तीन भारतीय हैं। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भाग लेने की संस्थानों की आवश्यकता को समझते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआइआरएफ) तैयार किया है। अभी करीब दो हजार संस्थान इसमें हिस्सा लेते हैं।

शिक्षा संस्थानों के मूल कार्य शिक्षण, शोध तथा इनोवेशन हैं और इन क्षेत्रों में अपनी ताकत तथा कमजोरियों को समझने के लिए आधिकारिक मान्यता तथा रैंकिंग अच्छा तरीका है। इससे यह भी पता चलता है कि भविष्य में इन क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है। इसके अलावा, मान्यता और रैंकिंग से छात्र-छात्राओं को भी संस्थानों के चयन का फैसला करने में मदद मिलती है।

साल 2000 से 2012 के बीच 45 लाख से अधिक भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। देश के भीतर भी इस अवधि में उच्च शिक्षा के लिए करीब 37 लाख छात्र एक से दूसरे राज्यों में गए। इसके मद्देनजर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि संस्थानों के मार्केटिंग वाले संदेशों पर आश्रित रहने के बजाए छात्रों को संस्थानों के चयन के लिए प्रमाणित भरोसेमंद जानकारी मिले।

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान आम तौर पर पढ़ाई और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव रचने में अच्छे हैं, लेकिन शोध और इनोवेशन में उनकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं है। हम दुनिया का सिर्फ 5.3 फीसदी शोध करते हैं। करीब 6.5 लाख शोध-पत्र प्रकाशित होते हैं जिनके करीब 30 लाख साइटेशन (संदर्भ) होते हैं। अभी प्रति शोध पत्र सिर्फ 3.2 साइटेशन होते हैं। इन शोध कार्यों में अंतरराष्ट्रीय और अकादमिक सहयोग क्रमशः 17 और 0.8 फीसदी होता है जो दुनिया में सबसे कम है।

वर्ल्ड रैंकिंग हासिल करने के कुछ तय रास्ते हैं। हमारे संस्थानों को सक्रिय रूप से अकादमिक प्रशासनिक ऑडिट कराना चाहिए। यह अकादमिक प्रक्रिया की गुणवत्ता की समीक्षा और संस्थान में प्रशासनिक तौर-तरीकों और उनके प्रभाव के मूल्यांकन का व्यवस्थित तरीका है। अगला लक्ष्य एनआइआरएफ में हिस्सा लेना और कमियों का मूल्यांकन करना हो सकता है। इसके बाद संस्थानों को नेशनल एसेसमेंट ऐंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (नैक) और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन (एनबीए) से मान्यता लेनी चाहिए।

अभी भारत के 10 फीसदी से भी कम उच्च शिक्षा संस्थानों ने नैक और एनबीए की मान्यता हासिल की है। भविष्य में कोई उच्च शिक्षा संस्थान नैक की मान्यता पाने में विफल रहता है तो उसे बंद करने को कहा जा सकता है। मान्यता प्रक्रिया तेज करने के लिए नैक निजी एजेंसियों को लाइसेंस देगा और उनकी निगरानी करेगा।

फिर आती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। दुनिया में तीन मशहूर रैंकिंग हैं- अकादमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। किसी भी संस्थान को रैंकिंग देने से पहले शिक्षण स्तर, प्रति फैकल्टी साइटेशन और वैश्विक नजरिए जैसे मानकों पर उनका प्रदर्शन देखा जाता है। इन मानकों का वेटेज हर सिस्टम में अलग-अलग हैं। मसलन, क्यूएस रैंकिंग्स में अकादमिक प्रतिष्ठा को 40 फीसदी वेटेज और फैकल्टी-छात्र अनुपात तथा प्रति फैकल्टी साइटेशन को 20-20 फीसदी वेटेज दिया जाता है। नियोक्ताओं में संस्थान की प्रतिष्ठा, विदेशी फैकल्टी और छात्रों की संख्या के लिए भी 20 फीसदी वेटेज है।

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थान हासिल करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान शोध पत्रों की प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दे सकते हैं। यानी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित कराने के मामले में कोई संस्थान कितना प्रभावी है। जितने अधिक शोधपत्र होंगे साइटेशन की संख्या भी उतनी अधिक होगी। साइटेशन अधिक होने पर शोध क्षेत्र में सहयोग अधिक होंगे। शोध में अधिक सहयोग होने पर फंडिंग बेहतर होगी। बेहतर फंडिंग होने पर अंतरराष्ट्रीय फैकल्टी अधिक रखी जा सकती है और अंतरराष्ट्रीय फैकल्टी अधिक होने पर छात्रों का अनुभव बेहतर होगा। छात्रों का अनुभव बेहतर होने पर उनकी एम्पलॉयबिलिटी बढ़ेगी। एम्पलॉयबिलिटी अधिक होने पर संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रतिष्ठा बढ़ने पर वर्ल्ड रैंकिंग में जगह मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।

यह तरीका थोड़ा कठिन और बोझिल लग सकता है, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। इसके लिए सिर्फ तीन बातों पर फोकस करने की जरूरत है- नॉलेज, डेटा और एक्शन। संस्थान में दरबान से लेकर चेयरमैन तक, हर व्यक्ति को उन सभी मानदंडों, उप-मानदंडों, आकलन के इंडिकेटर, मान्यता और रैंकिंग की जानकारी होनी चाहिए, जिन्हें संस्थान पाना चाहता है। डेटा समय पर जमा किए जाएं, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण डेटा का तत्काल मिलान किया जाए और वे हर समय उपलब्ध हों। इसके लिए एक अलग डेटा सेल बनाकर किसी अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है या कमेटी बनाई जा सकती है।

गैप एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें सुधार आवश्यक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रोडमैप तैयार करना इस दिशा में अहम कदम हो सकता है। जब इन प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ाने की दृढ़ इच्छा होगी और अकादमिक नेतृत्व मिलेगा, तो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल करना मुश्किल नहीं रह जाएगा।

(श्रीधर इंडियन सेंटर फॉर अकादमिक रैंकिंग्स एंड एक्सीलेंस-आइकेयर के वाइस चेयरमैन हैं)

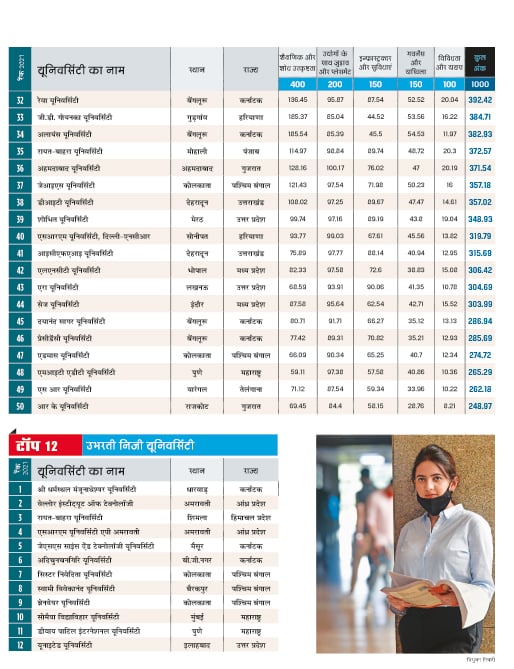

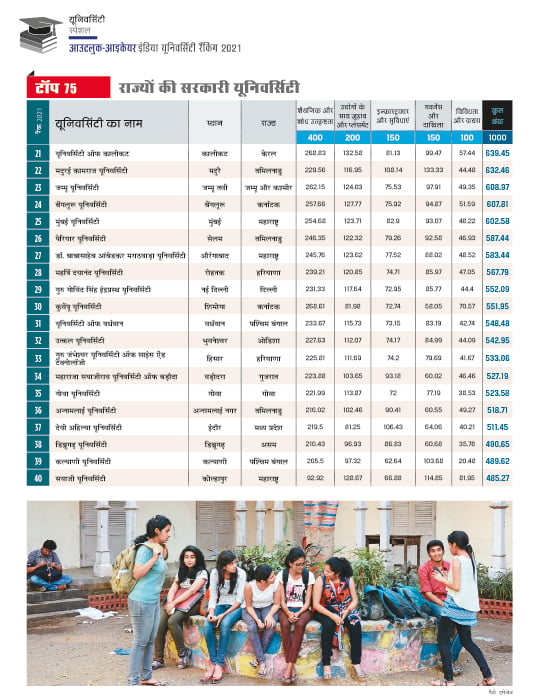

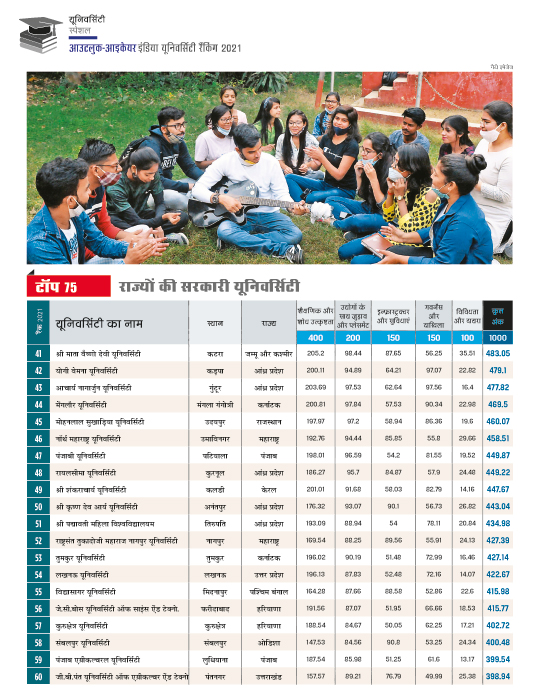

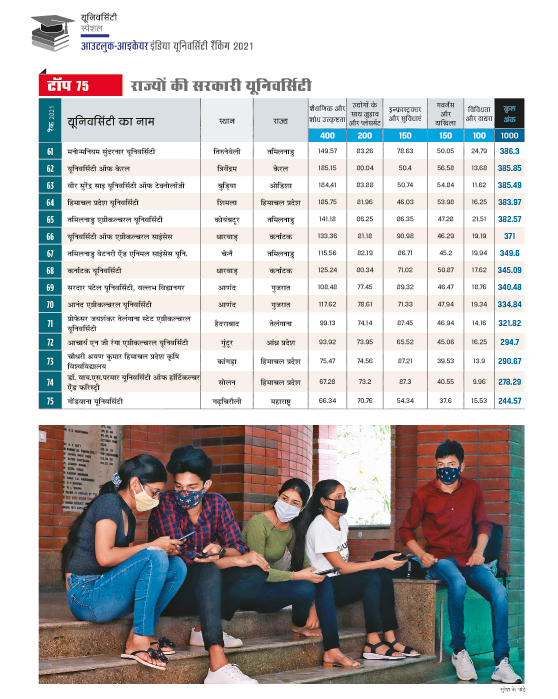

रैंकिंग पद्धति

आजादी के बाद के दशकों से देश शिक्षा की सब तक पहुंच और समानता के मुद्दे से जूझता रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश गुणवत्ता को उतनी तवज्जो नहीं दी गई। वैश्विक रैंकिंग में भारतीय संस्थानों के लगातार खराब प्रदर्शन से यह जाहिर होता है। हाल में जारी केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति की एक आधारशिला गुणवत्ता है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि भारत के कुछ प्रतिष्ठित संस्थान जल्दी ही ग्लोबल लीग में स्थान पा लेंगे।

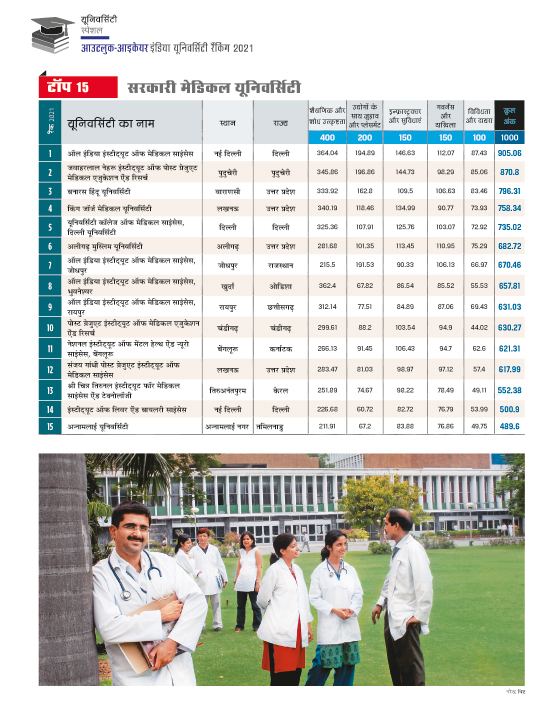

रैंकिंग तैयार करने के लिए देशभर के संस्थानों से एक विस्तृत प्रश्नावली पर जवाब आमंत्रित किए गए। उनके आंकड़ों को सत्यापन की कड़ी प्रक्रिया से गुजारा गया। डेस्क आधारित व्यापक शोध से यह तय किया गया कि अगले राउंड में जाने से पहले सभी आंकड़ों की जांच हो। जरूरत पड़ने पर स्कोपस, क्लेरिवेट, पेटेंट कार्यालय, एआइएसएचई जैसे स्वतंत्र स्रोतों से डेटा लिए गए। हजारों आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, सैंकड़ों ईमेल का आदान-प्रदान हुआ। कई सौ घंटे संस्थानों से संपर्क करने और उनसे उनके वेबपोर्टल पर सभी संबंधित डेटा अपलोड करने का आग्रह करने में लगाए गए। इन सबका मकसद पारदर्शिता, सत्यता और डेटा की शुद्धता तय करना था। इन्हीं तीन प्रमुख स्तंभों पर आउटलुक-आइकेयर इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 आधारित है।