सत्तर के दशक में नक्सलबाड़ी आंदोलन की रोशनी और वाम विश्वासों की छाया में जब मंगलेश डबराल ने अपनी कविता यात्रा प्रारंभ की तो दुनिया शीतयुद्ध में घिरी थी, जिसमें अपने पक्ष की पहचान भी आसान थी और शत्रुओं की शिनाख्त भी। साथ ही हिंदी में जनवादी कविता का मुहावरा इतना प्रखर था और उसकी आलोचकीय घेरेबंदी इतनी प्रबल, कि उन दिनों जब उनका पहला कविता संग्रह पहाड़ पर लालटेन आया तो उसकी नव्यता से अभिभूत होने के बावजूद हिंदी आलोचक उसे जनवादी कविता की कसौटी पर कसते रहे।

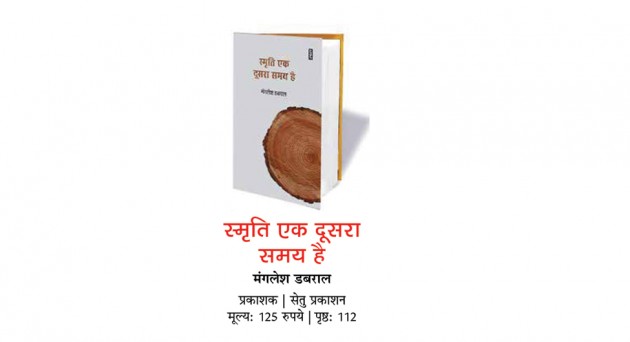

मंगलेश डबराल का छठा कविता संग्रह स्मृति एक दूसरा समय है अपनी मद्धिम मगर स्पष्ट आवाज में इस नितांत जटिल यथार्थ को पहचानने और तार-तार करने का उपक्रम है, जिसे मालूम है कि उसे बाजार-सत्ता और संस्कृति के घात-प्रतिघात से बचते हुए मनुष्यता की मूल वर्णमाला को बचाना है। शब्दों के बदलते अभ्यास और अर्थ पर कवि की बारीक नजर है- ‘आततायी छीन लेते हैं हमारी पूरी वर्णमाला / वे भाषा की हिंसा को बना देते हैं / एक समाज की हिंसा / ह को हत्या के लिए सुरक्षित कर दिया गया है / हम कितना ही हल और हिरन लिखते रहें / वे हत्या ही लिखते हैं हर समय।’

कवि के लिए इसका प्रतिरोध स्मृति है। वे कहते हैं, “याद रखने पर हमला है और भूल जाने की छूट है’ और अंत में जोड़ते हैं- ‘बाजार कहता है याद मत करो / अपनी पिछली चीजों को पिछले घर को / पीछे मुड़ कर देखना भूल जाओ / जगह-जगह खोले जा रहे हैं नए दफ्तर / याद रखने पर हमले की योजना बनाने के लिए / हमारे समय का एक दरिंदा कहता है / मेरा दरिंदा होना भूल जाओ।’

इन कविताओं को ठेठ राजनैतिक कविताओं की तरह पढ़ा जाए, जो कि वे हैं भी। कुछ इतनी स्पष्ट हैं कि उसमें हमारे समय के राजनैतिक किरदार दिखते हैं। अनायास धर्म और परंपरा की ओट में सांप्रदायिकता का नंगा नाच कर रही राजनीति के प्रति कवि की मानवीय वितृष्णा बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। ‘जो डराता है’, ‘हिटलर’, ‘तानाशाह’ ‘हत्यारों का घोषणापत्र’, ‘पुराना अपराधी’ जैसी कविताएं इसका प्रमाण हैं। तीन पंक्तियों की एक कविता ‘भाईचारा’ भी इसी की कड़ी है- ‘हत्यारे से मिलो / तो वह कहता है किसने कहा मैं हूं हत्यारा / मैं सदा चाहता हूं सबमें भाईचारा।’ ये आततायियों से आंख मिलाती, उनको शर्मिंदा करती कविता है।

कविता के जरिए की जा रही यह राजनीतिक मुठभेड़ इस संग्रह का बस एक पक्ष है। इसका बड़ा पक्ष वह मानवीय ऊष्मा और ऊर्जा है जो इन कविताओं को सत्ता और बाजार द्वारा बनाए जा रहे इस सांस्कृतिक ग्रह के फरेबी गुरुत्वाकर्षण से एक झटके में बाहर ले जाती है और स्मृति, पहचान और प्रतिरोध का अपना संसार बसाती है। पिछले संग्रह नये युग में शत्रु में डबराल ने बाजार के जिस मायावी संसार को अचूक ढंग से पहचाना था, उसके प्रतिनिधियों की शिनाख्त यहां भी है- ‘वे गले में सोने की मोटी जंजीर पहनते हैं / कमर में चौड़ी बेल्ट लगाते हैं / और मोबाइलों पर बात करते हैं / वे एक आधे अंधेरे और आधे उजाले रेस्तरां में घुसते हैं / और खाने और पीने का ऑर्डर देते हैं / वे आपस में जाम टकराते हैं / और मोबाइलों पर बात करते हैं’।

बहुत अच्छी और अचूक राजनैतिक कविताओं के बीच बहुत सूक्ष्मता के साथ बुनी गई एक उदात्त मानवीयता इन कविताओं का वास्तविक प्राप्य है, जो मंगलेश डबराल को हमारे समकालीन विश्व का एक बड़ा कवि बनाती है। अपनी रूह को बचाने की सारी जुगत कर रहे एक मनुष्य की धीमी आवाज हैं ये कविताएं- ‘इतने सारे लोग इतना बड़ा मुल्क / लेकिन कहीं कोई रूह नहीं।’