“समाज में वृद्धों के बढ़ते उत्पीड़न की खबरें व्यापक समस्या की ओर इशारा करती हैं, जिसकी जड़ें मुक्त बाजार और निरंकुश सत्ता तक जाती हैं”

कहानियां समाज की परछाई हैं। समाज अपनी ही गढ़ी कहानियों में जीता है। समाज और कहानियों का सहज रिश्ता जब किसी अप्रत्याशित, अयाचित घटना के चलते फिसल जाए तब विडंबना उपस्थित होती है। यह विडंबना कहानी का अंत हो सकती है, किसी नई कहानी की शुरुआत या फिर पुरानी कथा का विस्तार।

बीती जनवरी की बात है। ठंड का महीना था। दिल्ली की रातें। ग्रेटर कैलाश के एक वृद्धाश्रम में आग लगी। दो बुजुर्ग औरतें झुलस कर मर गईं। यह तस्वीर इतनी दर्दनाक हो सकती है कि इसे इतने कठकरेज और सपाट ढंग से कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। कहानी खत्म। इस कहानी के पीछे एक आदमी है जो आज भी आग और मौत का राज ढूंढ रहा है- मारी गई औरतों में एक, 86 साल की कंचन अरोड़ा का बेटा विनीत, जो उस सुबह उनसे मिलने आ रहा था।

विनीत ब्रिटेन से दिल्ली आए थे और मां से मिलने मैक्स के अंतरा वृद्धाश्रम जा रहे थे। वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें आग की सूचना मिल गई। उन्होंने केवल दो महीने के लिए मां को यहां भर्ती कराया था ताकि दिल्ली की ठंड आराम से कट जाए। उनके एक भाई अमेरिका में रहते हैं और बहनें सिंगापुर, तो मां को देखने वाला यहां कोई नहीं था। इसमें कुछ भी नया नहीं था। यही हर साल की कहानी थी। हर जाड़े में वे ऐसा ही करते थे। कौन जानता था कि उम्र की इस सर्द ढलान पर दिल्ली की हांड़ कंपाने वाली शीत से बचने की यह बाजारू जुगत अबकी इतनी महंगी पड़ जाएगी।

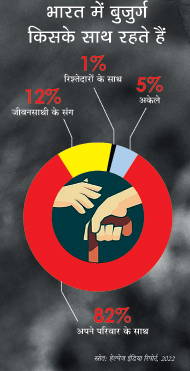

भारत में बुजुर्ग किसके साथ रहते हैंभारत में बुजुर्ग किसके साथ रहते हैं

हर ठंडी होती देह को गरमाहट की दरकार होती है। टीएस एलियट बुढ़ापे के बारे में लिखते हैं कि जाड़ों में ‘विस्मृति की बर्फ ने धरती को ढंके रखा और हमारे भीतर भरते रहा सूखे आलुओं सा थोड़ा-थोड़ा जीवन।’ कंचन इसी मामूली जीवन की आस में हर जाड़े अंतरा आ जाती थीं। यही वो गरमाहट है, जो नबनीता देव सेन की महिला किरदारों में बची हुई दिखती है (शीत साहसी हेमंतलोक/डिफाईंग विन्टर), जो अपने एकालापों और विस्मृतियों के सहारे सर्दियों को चुनौती देती हैं; जहां आग बीते जमाने की बात है जो कभी उनके भीतर हुआ करती थी, बाहर नहीं। निस्तारिणी कहती है, ‘मेरी देह बंदूक थी और मेरी आंखें घोड़ा। मेरी निगाहें निशाना साधती थीं और देह गोलियां दागती थी। इसके बाद तो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, उसका ढेर हो जाना तय था’।

यह आग पहले भीतर से सुलगाती रहती थी सूखे आलुओं को, उन्हें कम से कम जिंदा रखती थी। विनीत आग का रहस्य जानने के लिए दिल्ली की अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। उनका जवाब किसी रहस्य में नहीं है। उनकी कहानी का आगे बढ़ना संदिग्ध है। आग तो बस एक मेटाफर है। कहानी के मेटाफर का अभिधा में बदल जाना विद्रूप रचता है। यह विद्रूप आज चहुंओर है। इसकी शक्ल बस अलग-अलग है। भीतर की आग बीते तीस-चालीस बरस में बाहर आ चुकी है। अब यह जान ले रही है।

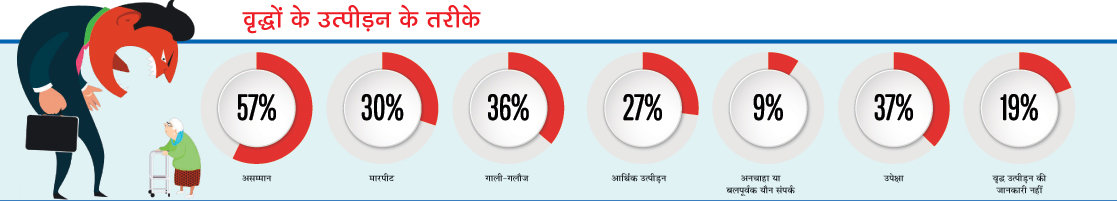

वृद्धों के उत्पीड़न के तरीकेवृद्धों के उत्पीड़न के तरीके

क्या होता यदि कंचन की जगह नबनीता देव सेन की अपराजिता या निस्तारिणी जैसी वृद्ध किरदारों को दिल्ली जैसी कोई आग निगल जाती? या फिर भीतर की ही आग में वे झुलस जातीं, जैसा उदय प्रकाश के जज साहब के साथ हुआ?

समाज में जब हादसे होते हैं, तो कहानियां थम जाती हैं। कहानियों में हुए हादसे कहानी को पूरा करने के काम आते हैं। राजेश खन्ना की अवतार से लेकर अमिताभ बच्चन की बागबान तक, बॉलीवुड की चालू फिल्मों से लेकर वृद्धों पर लिखे साहित्य तक इसकी तसदीक मिलती है। ‘जज साहब’ की कहानी उनके बेटे की गुमशुदगी के बाद उसकी बरामदगी पर खत्म हो सकती थी क्योंकि उस दिन के बाद जज साहब सुनील यादव की पान की दुकान पर कभी नहीं दिखे। उदय प्रकाश लिखते भी हैं, ‘सोचता हूं कि काश यह इस किस्से का अंत होता। इसी असमंजस जगह पर आकर कहानी खत्म हो गई होती।’ लेकिन, इस कहानी के पूरा होने के लिए जज साहब का बाहर या भीतर की आग में जलना जरूरी था। ऐसा हुआ भी, लेकिन कुछ महीने बाद।

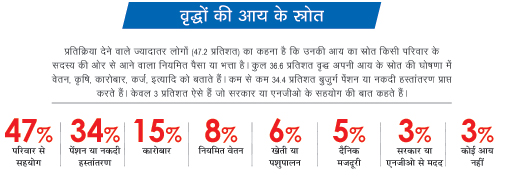

वद्धों की आय के स्रोतवद्धों की आय के स्रोत

जज साहब के गायब होने के बाद लेखक विदेश से लौट कर एक दिन अनायास ही उनके बारे में दरयाफ्त करने लगा। सुनील से उसे पता चला कि जज ने सपरिवार खुदकुशी कर ली। ‘जिंदगी की एडिक्शन’, जो लेखक और उसके किरदारों के बीच की साझा लत थी, यहीं गलत हो गई।

इस एडिक्शन में एक और नामालूम सा पात्र फंसा हुआ था- सुनील का बूढ़ा बाप। उसकी कहानी उदय प्रकाश ने कभी नहीं लिखी। उसका बस जिक्र आता है, कि सुनील ने पिता के ऊपर सत्तर हजार रुपये खर्च कर के, दिन-रात सेवा कर के उनका स्पाइनल का रोग ठीक कर डाला। फिर भी वह दिन-रात अपने बाप को मां-बहन की गालियां देता था क्योंकि उन्होंने सुनील के गंजेड़ी भाई के नाम पूरी जायदाद कर दी और उसे फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। जज साहब के बरअक्स सुनील के बाप की कहानी अलग से कही जानी चाहिए थी, लेकिन गरीब-गुरबा, निम्नवर्गीय ग्रामीण का बुढ़ापा इस समाज में कभी कहानियों का विषय रहा है क्या?

महिला वृद्धाश्रम की कथाः नबनीता देव सेन का उपन्यास शीत साहसिक हेमंतलोकमहिला वृद्धाश्रम की कथाः नबनीता देव सेन का उपन्यास शीत साहसिक हेमंतलोक

महिला वृद्धाश्रम की कथाः नबनीता देव सेन का उपन्यास शीत साहसिक हेमंतलोक

किरदारों की शिनाख्त

अपने इर्द-गिर्द बुजुर्गों से जुड़ी हालिया खबरों को ही देखिए। आगरे में आंख के मशहूर अस्पताल के संस्थापक रहे गोपीचंद अग्रवाल की 87 वर्षीया पत्नी वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। उनके चार बेटे हैं, करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी ये हाल है। ग्रेटर नोएडा में 73 साल की अमिया सिन्हा अपने फ्लैट में मरी पाई गईं। वे सरकारी कर्मचारी हुआ करती थीं और 1985 में ही उनका पति से तलाक हो चुका था। बेटा महज 35 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के वैशाली में रहता है, लेकिन चार महीने से उनसे मिलने नहीं गया था। जब वह 3 अप्रैल को अपनी पत्नी और सास के साथ मां से मिलने गया, तो दरवाजा तोड़ना पड़ा। भीतर तीन हफ्ते से सड़ रही लाश बरामद हुई। हरियाणा के बुजुर्ग जगदीश चंद्र आर्य की कहानी भी ऐसी ही है। उनका पोता आइएएस अफसर है और बेटा करोड़पति, फिर भी उन्हें जहर खाकर मरना पड़ा।

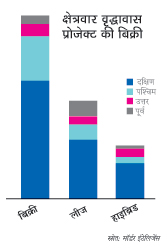

क्षेत्रवार वृद्धावास प्रोजेक्टक्षेत्रवार वृद्धावास प्रोजेक्ट

फिल्मों और कहानियों से लेकर अखबारों में रोज-ब-रोज छपने वाले अपने समाज के ऐसे धतकर्मों तक, आखिर हम किन बुजुर्गों की बात कर रहे हैं? कौन हैं ये वृद्ध, जिन्हें अपने परिवार की उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है? वे उदय प्रकाश या नबनीता देव सेन के मध्यवर्गीय और उच्चवर्गीय पात्र हैं या फिर उस पानवाले के बाप? ये जो कमरों से लाशों की शक्ल में वृद्ध बरामद हो रहे हैं या वृद्धाश्रमों में पड़े अपनी कहानी पूरी होने की बाट जोह रहे हैं, उनके बच्चे अमेरिका-ब्रिटेन, दिल्ली-पुणे के संपन्न शहराती हैं या रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करने वाले ग्रामीण-कस्बाई? और सबसे बड़ा सवाल- इन अधूरी या पूरी कहानियों के पीछे की कहानी क्या है?

तोलस्तोय की महान कथा अन्ना कैरेनिना का पहला वाक्य याद आता है- ‘सारे सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, सारे दुखी परिवार अपने-अपने ढंग से दुखी होते हैं।’ परिवारों के बुजुर्गों पर यह वाक्य हूबहू लागू नहीं होता। इसे पलट कर थोड़ा ठीक करते हैं- सारे दुखी बुजुर्ग एक जैसे होते हैं, सारे सुखी बुजुर्ग अपने-अपने ढंग से सुखी होते हैं। बूढ़े लोगों के साथ हो रहे बरताव में उनके बच्चे अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों की नियति नत्थी है। इसलिए, बुजुर्गों के बरअक्स उनके बच्चों यानी युवाओं और अधेड़ों पर भी यह बात बराबर लागू होगी- सारे बच्चों के सुख अपने-अपने हैं और सबके दुख एक जैसे।

यही साझा नियति- साझा दुख, बच्चों का और उनके मां-बाप का- तमाम कहानियों को खोलने की चाबी है। उनके किरदारों की शिनाख्त करने का एक सूत्र है। और, ‘हम चाबी के बारे में सोचते हैं अपनी-अपनी कैद में, चाबी के बारे में सोचते हुए हम तय करते हैं हम कैदी हैं’ (वेस्टलैंड, एलियट)।

युवाओं और बुजुर्गों के परस्पर दुखों की प्रकृति कुछ-कुछ आंकड़ों में झलक सकती है। मसलन, इस देश में केवल 5 फीसदी बुजुर्ग अकेले रहते हैं, 82 फीसदी अपने परिवारों के साथ और 12 फीसदी अपने जीवनसाथी के साथ रहते हैं। आधे बुजुर्गों को परिवार से आर्थिक सहयोग मिलता है। सरकारी या गैर-सरकारी मदद पर आश्रित या असहाय वृद्घ 6 फीसदी हैं। करीब 60 फीसदी बुजुर्गों की समस्या है उनका अपमान। ये आंकड़े हेल्पेज इंडिया के हैं। अगर इन पर यकीन करें, तो कह सकते हैं कि हालिया बुरी खबरों में केवल छह फीसदी वृद्धों का अक्स है।

दुख का बाजार

ये वृद्ध इस देश में कहां रहते हैं और कौन हैं? पुराना ज्ञान कहता है, ‘फॉलो द मनी’ यानी उधर देखो जिधर पैसा हो। बुजुर्गों के आश्रय का बाजार बहुत बड़ा हो चुका है। 2050 तक देश में वृद्धों की संख्या 30 करोड़ होगी। मॉर्डर इंटेलिजेंस की इंडिया सीनियर लिविंग मार्केट रिपोर्ट (2022-2027) कहती है कि फिलहाल वृद्धों के आश्रय का बाजार 10.15 अरब डॉलर का है और साल दर साल यह 2028 तक 10 फीसदी की दर से बढ़ेगा। इस क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों का आकलन है कि अगले चार-पांच साल में दूसरे दरजे के शहरों में वृद्धावासों की जरूरत तीन गुना से ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा वृद्धि का आकलन दक्षिण भारत में है और सबसे कम जरूरत पूर्वी भारत में पड़ेगी। ऐसी संपत्तियों की बिक्री, पट्टे और मिलेजुले उपयोग के मामले में दक्षिण भारत शीर्ष पर है, फिर पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत।

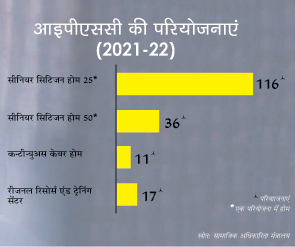

आईपीएससी की परियोजनाएंआईपीएससी की परियोजनाएं

रिपोर्ट जिन शहरों के नाम गिनवाती है उनमें भिवाड़ी, कोयम्बटूर, पुडुच्चेरी, बड़ौदा, भोपाल, जयपुर, मैसूर, देहरादून, कसौली, चेन्नै, पुणे, हैदराबाद और बंगलुरू प्रमुख हैं। इन्हीं शहरों में अवयव योजना के तहत केंद्र सरकार 300 करोड़ रुपये अपनी ओर से वृद्धाश्रयों में लगाने जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए समेकित कार्यक्रम के तहत 180 सरकारी परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। जाहिर है, इन शहरों में यूपी, बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या पूर्वोत्तर के शहर शामिल नहीं हैं। यही वह पूरब का इलाका है जहां बाजार को अपने लिए कच्चा माल नहीं दिख रहा। यानी एक बात और साफ हुई कि मौजूदा पांच-छह फीसदी अकेले रह रहे वृद्धों के अलावा आगे ऐसे ही संभावित असहाय वृद्धों की खेप पैसेवाले, विकसित, औद्योगिक राज्यों से ज्यादा निकलने वाली है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि मैक्स के अंतरा वृद्धाश्रम में रहने के लिए डेढ़ से दो लाख रुपया महीने का खर्च लगता है, जहां कंचन अरोड़ा रहती थीं। दिल्ली-नोएडा जैसे शहरों में जो बुजुर्ग अपने घरों में मृत पाए गए उनके मकान की कीमत करोड़ों में नहीं तो लाखों में जरूर होगी। इसके उलट, जहां इतना पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है वहां बूढ़ों की रिहाइश में बाजार का मुनाफा नहीं है। इसलिए वहां की सूचनाएं भी नदारद हैं।

इसकी एक और व्याख्या संभव है। यह भी हो सकता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों या समुदायों में बुजुर्ग ही नहीं बच रहे हों। ललितपुर में सहरिया आदिवासियों पर दो साल से शोध कर रहे पत्रकार अमन गुप्ता बताते हैं कि सहरियों के बीच कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं बचा जिससे इस समुदाय की परंपरा और संस्कृति के बारे में जाना जा सके। उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल बताते हैं कि उनके गांव में या आसपास के गांवों में साठ-पैंसठ साल से ज्यादा का बुजुर्ग नहीं बचा है। डूंगरपुर के आदिवासियों पर शोध के दौरान पूरे शहर में अस्सी पार के मात्र एक बुजुर्ग मिले। यही हाल छोटे शहरों और कस्बों का है। बचपन की कहानियों में जिस प्रज्ञावान बुजुर्ग की बातें हम सुनते रहे हैं, वे अब समाज में दुर्लभ हैं। ऐसी जगहों पर बाजार नहीं जा रहा। बाजार को साफ दिख रहा है कि बुजुर्गों का दुख किन-किन जगहों पर बिखरा पड़ा है। सवाल है कि यह दुख कहां से आया? क्या दक्षिणी, पश्चिमी और फिर उत्तरी भारत को क्रमवार देखने से वृद्घावस्था के संकट का क्या कोई स्रोत समझ में आता है?

बाजार का दुख

जब देश में नब्बे के दशक की शुरुआत में विदेशी पैसा आया, कंपनियां आईं, धड़ल्ले से विदेशी उत्पाद आए और बाजार खुला, तब सबसे पहले आगे बढ़कर दक्षिणी और पश्चिमी भारत ने उसे गले लगाया। फिर उत्तरी भारत की बारी आई। पूरब सबसे पीछे आया। नब्बे के दशक के मध्य से कानपुर और गोरखपुर के क्षेत्रीय कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ने वाला या बनारस में डॉक्टरी पढ़ने वाला लड़का अधिक से अधिक बंगलौर, नोएडा या पुणे जाने की सोचता था। नब्बे के दशक के अंत तक उसकी पहुंच बढ़ गई। सिलिकॉन नाम की वैली चर्चा में आई। पता चला वह अमेरिका में है, तो अगले कुछ साल अमेरिकी दूतावास के बाहर वीजा लेने वालों की कतार छोटी नहीं पड़ी।

जो यहां रह गए, उन्होंने बाजार के उत्पादों और सेवाओं के हिसाब से खुद को ढाल लिया और कमाने में जुट गए। उस दौर का आदर्श नारा टीवी पर पेप्सी के प्रचार में चलता था, ‘ये दिल मांगे मोर’। ज्यादा की ललक यहीं से पैदा हुई- और केवल बच्चों में नहीं, पहले उनके मां-बाप में हुई। मां-बाप ने घर गिरवी रखकर, शिक्षा लोन लेकर बच्चों की फीस भरी। उनकी दुकानें खुलवाईं। उन्हें नए ब्रांडेड कपड़े और जूते दिलवाए, कि लोग क्या कहेंगे कि इसके मां-बाप कैसे हैं! मोहल्ले का एक बच्चा आइआइटी निकाल ले तो पूरे मोहल्ले के बच्चों की सजा हो जाती थी। उनकी कोचिंगों पर पानी की तरह पैसा बहाया जाने लगा। फिर एक दिन एमबीए, बीबीए नाम की डिग्री बाजार में आई। डिग्री के व्यापारियों ने छंटे हुओं के लिए बीसीए और डिप्लोमा जैसे रास्ते खोल दिए। सरकारी आइटीआइ पुरानी इमारतों में जंग खाता रहा।

सन 2000 का दशक ‘कर लो दुनिया मुट्ठी में’ के नारे के नाम रहा। जल्द ही यह नारा ‘इनकमिंग फ्री’ में बदल गया, तो बीमा जैसे तमाम बुनियादी क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हवाले हो गए। चुइंग गम के विज्ञापन ने बताया कि दांत ट्यूबलाइट की तरह चमकने चाहिए, तो मेडिकल से छंटे युवा डेंटल की भारी फीस भरकर अपनी क्लीनिक खोलने लगे। नब्बे के दशक में कैडबरी ने इस देश को बताया था, ‘कुछ खास है जिंदगी में’। 2000 के दशक में कहा गया- ‘पप्पू पास हो गया’, तो फेल होने वाले युवा फांसी लगाने लगे। दस साल बाद इसी कंपनी ने कहा, ‘मन में लड्डू फूटा’ और ‘दिल जो कह रहा है सुनो’। सबके मन में लड्डू फूटा, सबने अपने दिल की सुनी। वसुंधरा, गाजियाबाद का एक लड़का अपने पिता को कनाडा ले गया और उनके गले में तख्ती डाल के वापसी की फ्लाइट पर बैठा दिया। पिता वापस भारत आए, तो पाया कि पीठ पीछे बेटे ने मकान बेच दिया था।

जो मां-बाप नब्बे के दशक में मुक्त बाजार के हत्थे चढ़े थे, वे ही आज के वरिष्ठ नागरिक हैं। जिन बेटों को तब लगा था कि कुछ खास है उनकी जिंदगी में, वे आज अपने मां-बाप के दुख का कारण हैं। उधर बाजार घर में घुस आया है। विज्ञापन कहता है, ‘स्टे होम स्टे सेफ’। सरकार कहती है ‘अच्छे दिन आएंगे’। बच्चे और मां-बाप घर पर साथ रहेंगे, तो बजेंगे। अच्छे दिनों के इंतजार में लड़ेंगे।

इसीलिए अकेले रहने और अकेलेपन के बीच फर्क करना पड़ेगा। कोई अपनों के साथ रहकर भी अकेला हो सकता है। कोई अकेला रह कर यानी अलगाव में भी अकेलापन महसूस नहीं करता। कोई अकेला रहे या न रहे, उसे एकांत की जरूरत हो सकती है। अकेलापन, अलगाव और एकांत तीन अलग चीजें हैं। दो साल के कोविड लॉकडाउन में एकांत का संकट गहराया है। बुजुर्गों और युवाओं, किसी को भी एकांत नसीब नहीं हुआ। इसलिए रचनात्मकता घटी, झगड़े बढ़े। इस लिहाज से बांटें, तो पांच-छह फीसदी वृद्ध विशुद्ध अलगाव की श्रेणी में आएंगे, जिन पर बाजार की नजर है। ज्यादातर वृद्ध अकेलेपन की श्रेणी में आएंगे, चाहे वे कैसे भी रहते हों। एक विशिष्ट स्थिति उनकी बनेगी जो एकांत के अभाव के चलते अलगाव और अकेलेपन में चले गए। इनमें हर उम्र के लोग हैं, केवल बुजुर्ग नहीं। यानी दुख, दोनों तरफ है। रचनात्मकता का संकट दोनों ओर। विडंबना यह है कि इस दुख और संकट का स्रोत हमारा ही चुना हुआ है, बरसों पहले!

जो चीज आज के युवा, अधेड़ और बुजुर्गों ने तीस-चालीस साल पहले अपनी-अपनी वजहों से चुनी थी, उसका क्या रोना? आप तो चाहते थे कि आपका बच्चा बाहर जाए, पैसा कमाए, कविता न पढ़े, गणित रटे और मोहल्ले के आवारा बच्चों के चक्कर में समय बरबाद न करे। वह वही करता रहा। ऐसा करते-करते अब वह खुद से तंग आ चुका है क्योंकि सोशल डिस्टैंसिंग अब बाकायदे राजाज्ञा बन चुकी है। इस सामाजिक दूरी का पहला पाठ तो आपने ही पढ़ाया था न! उसने दुतरफा वार किया है। भौतिक संग-साथ के बावजूद, आज आप दोनों अपने-अपने ढंग से अकेले हैं। एक ही परिवार में अपने-अपने कमरों में अकेले बैठे बात करने के बहाने खोजते हुए!

निरंकुशता, भीतर और बाहर

मनुष्य के चुनाव अपनी जगह, लेकिन सामाजिक-राजनीतिक परिस्थिति बड़ी चीज है। एक आधुनिक राष्ट्र-राज्य के भीतर, जिसका शिकंजा लगातार कसता जा रहा हो, उससे अप्रभावित रह पाना मुश्किल है। कभी किन्हीं खास परिस्थितियों में जिंदगी में अकेलापन लोगों को महसूस हुआ करता था। आम तौर से वह बुढ़ापे का ही दौर होता था। आज यह अकेलापन अहसास के स्तर पर दैनिक है। यह अकेलापन मनुष्य को निरंकुश बनाता है। वर्चस्व के लिए उकसाता है। इसके दो ही इलाज हो सकते हैं- या तो आदमी ‘मैं’ की शैली अपनाकर आत्ममुग्धता भरे संस्मरणों में डूब जाए या फिर अवसाद की गोलियां फांकने लगे। दोनों ही उपचार गड़बड़ हैं। निरंकुश व्यवस्था और सत्ता के लिए ऐसा अकेलापन कच्चे माल का काम करता है।

अकेलेपन से ईश्वर भी घबराता है। आदम को बनाने के बाद ईश्वर ने पहली बार अपनी रचना के बारे में नकारात्मक बात कही थी, ‘आदमी का अकेला होना ठीक नहीं है। उसकी मदद के लिए मैं एक साथी को भी बना देता हूं’ (जेनेसिस)। अकेलेपन के अहसास से जुड़ी यह प्राचीन धार्मिकता उन्नीसवीं सदी में जाकर अलगाव तक पहुंची। अलगाव एक सेकुलर शब्द है। मार्क्स के यहां यह ‘एलियनेशन’ के नाम से आता है। एलियट के वेस्टलैंड में भी अकेलापन नहीं, अलगाव है। यह सामाजिक, राजनीतिक परिस्थिति की देन है। औद्योगिक क्रांति इसकी पृष्ठभूमि रही है। बीसवीं सदी में विचारक हैना अरेंड ने इसकी एक नई व्याख्या की। उन्होंने कहा कि अलगाव और आतंक के प्रयोग से निरंकुश सत्ताएं पहले अकेलेपन की परिस्थिति को निर्मित करती हैं। फिर खोखले हो चुके आदमी के भीतर अपनी विचारधारा का भूंसा भर देती हैं। एलियट भी तो यही लिखते हैं, ‘खोखले आदमी हैं हम / ठस आदमी हैं हम- लदे हुए / दिमाग में भूस भरे हुए। हाय!’

ऐसा अकेलापन स्वाभाविक नहीं है, बल्कि विचारधारात्मक प्रचार से थोपा गया है। यह बेटे को मां-बाप के खिलाफ, मां-बाप को बच्चों के खिलाफ, और मनुष्य को मनुष्य के खिलाफ खड़ा करता है। फिर आदमी एक काल्पनिक दुश्मन को आसपास खोज लेता है, उससे अपने अलगाव का बदला लेता है। इसका बहाना कुछ भी हो सकता है- जमीन, जायदाद, इच्छाएं, पुरानी बातें। आज अपने चारों ओर क्या इससे कुछ भी अलग हमें दिखा रहा है?

हैना कहती हैं कि अकेलेपन के बारे में बातें करनी चाहिए, भले ही भाषा ऐसा करने में असमर्थ हो। लेकिन रिश्ते हैं, कि खुलते नहीं, और ‘हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते / कि हम उससे एक ताली बनाते / और भाषा के भुन्नासी ताले को खोलते / रिश्तों को सोचते हुए / आपस में प्यार से बोलते...’ (मेरा घर, धूमिल)। इसीलिए हम पाते हैं कि बार-बार बुलाने पर भी घर में अकेली मृत पाई गई पत्रकार मधुश्री का बेटा उनके अंतिम संस्कार में नहीं आता। मांओं, पिताओं और बच्चों के पास आज रिश्ते को खोलने वाली भाषा की चाबी नदारद है। हो भी, तो उस पर बाजार की सीलन ने जंग की परत दर परत चढ़ा दी है। यह दुख दुतरफा है, बस दिखता नहीं। इसका खत्म होना असंभव है। इस कहानी का मुकम्मल होना संदिग्ध है।

शुरू में लिखा था, कि समाज में जब हादसे होते हैं तो कहानियां थम जाती हैं। इस देश में जो हादसा उदारीकरण की शक्ल में बरसों पहले घटा था, उससे परिवार, समाज, गांव, मोहल्ले की तमाम कहानियां यकायक एक झटके में थम गई थीं। समाज की बुनियाद ही हिल गई थी। उसके बाद ‘हम लोग’ बनना बंद हो गया। नब्बे के बाद हम स्वेच्छा से एक विराट सर्कस के हाथी बन गए (वीरेन डंगवाल)। हम भोले थे, यह बात हमें अब तक समझ नहीं आ सकी है। आएगी भी नहीं, क्योंकि लगातार हमें यह बताया जा रहा है कि हम ही सबसे चतुर हैं, महान हैं। अब महानता की कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है।

बुजुर्गों से दुर्व्यवहार पर संवैधानिक सुरक्षा

संवैधानिक सुरक्षासंवैधानिक सुरक्षा

बुजुर्गों से दुर्व्यवहार के खिलाफ कुछ संवैधानिक प्रावधान और कानून हैं जो उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। संविधान का भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) के अंतर्गत बुजुर्गों के हितों की रक्षा का उद्देश्य निहित है। इसके अलावा, न्यायपालिका बुजुर्गों के अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 21 के एक पहलू के रूप में पढ़ती है, हालांकि स्पष्ट रूप से इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यरता नहीं दी गई है। ऐसे कुछ कानूनी प्रावधान नीचे दिए गए हैं।

क) डीपीएसपी के तहत प्रावधान :

अनुच्छेद 38(1) : अनुच्छेद 38(1) कहता है, "राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा"। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि राज्य को स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

अनुच्छेद 39(ई) : अनुच्छेद 39(ई) के अंतर्गत राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि "श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं और कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाए और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के चलते अपनी क्षमता के प्रतिकूल व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए "। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य पूर्व कर्मचारियों को मौद्रिक लाभ के रूप में पेंशन प्रदान करता है ताकि वे गरिमा के साथ सार्थक जीवन जी सकें।

अनुच्छेद 41 : अनुच्छेद 41 में प्रावधान है कि "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा’’।

ख) बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून और नीतियां

कानून और नीतियांकानून और नीतियां

हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 : यह अधिनियम बुजुर्ग लोगों को अपने बच्चों से रखरखाव का दावा करने का कानूनी अधिकार देता है। यह निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति यदि खुद को बनाए रखने में असमर्थ है तब भी उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने वृद्ध माता-पिता का खयाल रखे। 1956 का यह कानून केवल हिंदुओं पर लागू होता है। इसी तरह के प्रावधान मुस्लिम, ईसाई और यहां तक कि पारसी कानूनों में भी पाए जाते हैं।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 : आपराधिक प्रक्रिया संहिता एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो देश के प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 माता-पिता और पत्नी को गुजारा भत्ता की अनुमति देती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अंतरिम तरीका है। इस कानून के तहत गुजारा भत्ता का दावा करने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि माता-पिता उपेक्षित हैं और उनके पास खुद को बनाए रखने के लिए आय के पर्याप्त साधन नहीं हैं।

माता-पिता का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 : 2007 से पहले तक वृद्धों के मुद्दों को संबोधित करने वाला अलग से कोई विशेष कानून नहीं था। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 बच्चों और उत्तराधिकारियों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त रखरखाव प्रदान करने के लिए कानूनी दायित्व तय करने का प्रयास करता है और राज्य सरकारों के लिए प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने के लिए प्रावधान करने का प्रस्ताव करता है।

वृद्ध लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1999 : वृद्ध नागरिकों की स्थितियों में सुधार के लिए 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह नीति शुरू की गई थी। यह नीति संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसरण में स्थापित की गई थी जो राज्य को वृद्धों की देखभाल करने का आदेश देता है। नीति में प्रावधान है कि राज्य वृद्ध व्यक्तियों की वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, कल्याण और अन्य आवश्यकताओं के संदर्भ में सहायता प्रदान करेगा, दुरुपयोग और शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा, वृद्ध व्यक्तियों की क्षमता के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा, उनकी भागीदारी तय करेगा, और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाएं प्रदान करेगा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2007 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आइजीएनओएपीएस) शुरू की थी। इस योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 200 रुपये प्रतिमाह और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाती है। राज्य सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य है। महाराष्ट्र सरकार श्रवणबल सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना के तहत उन नागरिकों को 400 रुपये प्रदान करती है जो इस योजना के पात्र हैं।

बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम : बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विकलांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी), 1999 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) और "माता-पिता का रखरखाव और कल्याण अधिनियम" की धारा 20 के तहत परिकल्पित सरकार की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का परिणाम है। यह वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा देखभाल के प्रावधानों से संबंधित है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल और वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर बुजुर्गों को निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है।

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए केंद्रीय योजना : इस योजना का मुख्य उद्देश्य आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआइ)/स्थानीय निकायों और मोटे तौर पर समुदायों के क्षमता निर्माण के माध्यम से उत्पादक और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। वरिष्ठ नागरिकों की स्थितियों में सुधार के लिए 2018 में इस योजना को संशोधित किया गया था।

वृद्धों के हित में न्यायपालिका के निर्देश

न्यायपालिका के निर्देशन्यायपालिका के निर्देश

भारत में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि के कारण न्यायपालिका ने राज्य सरकारों को वृद्ध और दुर्बल माता-पिता के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने का निर्देश देकर वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाए हैं। गुजारा भत्ता से वंचित वृद्ध माता-पिता के अधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1. हेमंत गमनलाल मेहता बनाम महाराष्ट्र और अन्य के एक माम