बादल फटने और तेज बारिश ने पहाडों से लेकर मैदानी इलाकों तक ऐसी तबाही मचाई, जिससे प्रलय के नजारे साकार हो उठे, उससे भी बड़ी आशंका अंधाधुंध विकास को लेकर खड़े हुए

भाद्रपद के काले बादल अचानक रौद्र रुख दिखाने लगे, जो कुछ बरस से बरसना भूल चुके थे या इतना कम बरसते थे कि लोकोक्ति में भादो की डरावनी छवियां भी लुप्त हो चली थीं। शान से ऊंचा होता और बढ़ता हिमालय धसकने और बौना होकर बस्तियां मिटाने लगा, जीवनदायिनी नदियां धरती को ऐसे डूबोने लगीं कि मानव सभ्यता ही बहाने को उद्घत हो उठे। यह प्रकोप बरस-दर-बरस बढ़ता जाए, तो क्या यह महाप्रलय का पूर्व संकेत है? या प्रकृति, पहाड़, बादल, नदियों, धरती के कुपित होने की निशानी? या कथित विकास के दोहन और अंधाधुंध निर्माण के फलीभूत धरती पर जीव-जगत के प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन का डरावना स्वरूप? जो भी हो, प्रकृति का कोप या गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचता लगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर में बादलों के कोप से हिमालय के धसकने की घटनाएं इस साल बेतहाशा बढ़ीं, तो राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी राज्यों में बाढ़ की विभिषिका विकराल होती दिखी।

कहरः आगरा में जलमग्न सड़क पर फंसे वाहन और जूझते लोग

पंजाब ने तो ऐसी डूब हाल की याददाश्त में कभी नहीं देखी। सभी 23 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। 1,400 गांव डूब चुके हैं, 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 4 लाख लोग बेघर हो गए हैं। इसे 1988 के बाद की सबसे भीषण बाढ़ बताया जा रहा है। राजस्थान में भी बाढ़ ने करीब 200 जिंदगियां खत्म कर दी हैं। राज्य सरकार के मुताबिक, एक साल के दरम्यान राजस्थान में इतने लोगों की मृत्यु बाढ़ में कभी नहीं हुई है। बिहार में भी नदियों के कटान से दर्जनों गांव प्रवाहित हो गए। कोसी नदी तो वैसे भी श्राप कही जाती है।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और असम सभी बाढ़ से त्राहि-त्राहि कर उठे हैं। पहाड़ी इलाकों का हाल और डरावना है। 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के धराली में अचानक तेज बारिश होने से आया सैलाब सैकड़ों जिंदगियों को बहा ले गया। 14 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में तेज बारिश से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश की कहानी और बुरी है। चंबा से लेकर मनाली तक हिमाचल प्रदेश इस बार भीषण मानसूनी तबाही का सामना कर रहा है। लाहौल-स्पिति और किन्नौर जैसे नाजुक पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मंडी और कांगड़ा तक हालात बेकाबू हैं। 820 से अधिक लिंक रोड ठप पड़ी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और फोरलेन सड़कें जगह-जगह ध्वस्त हो चुकी हैं। 20 जून और 16 अगस्त के बीच बाढ़ और भूस्खलन से 261 लोगों की मौत हो चुकी है। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भी यही हाल है।

अमूमन पर्वतों में इस तबाही की वजह बादल फटना कहते हैं। आज सवाल यही है कि बादल फटने की घटनाएं इस कदर क्यों बढ़ती जा रही हैं और इस तरह क्यों तबाही ला रही हैं? जरा इस पर गौर करें कि उत्तराखंड के धराली में गांव नहीं बहा, बल्कि भूस्खलन और नदी के तेज प्रवाह का कुफ्र उसके किनारे और कछार में बने होटलों और नई शहरी बसावट पर बरपा और सब बह गया। ऐसा ही नजारा 2013 में केदारनाथ घाटी में देखने को मिला था, जहां प्राकृतिक बनावट के खिलाफ ढीठाई से बनाई गई सब बस्तियां बह गई थीं। तब सुप्रीम कोर्ट की पर्यावरण संबंधी उच्चस्तरीय माधव गाडगिल समिति ने सभी तथाकथित विकास और पनबिजली परियोजनाओं पर रोक लगा दी थी। लेकिन हुआ क्या? केदारनाथ में और बड़े निर्माण खड़े हो गए और उत्तराखंड में पहाड़ों को छेदकर सड़क और औद्योगिक परियोजनाएं बेरोकटोक जारी रहीं और वनों की कटाई बढ़ती रही। अब ऐसे ही सवाल बद्रीनाथ में भी निर्माण कार्य और तोड़फोड़ को लेकर खड़े हो रहे हैं, जहां कई जगह जमीन धंसने की खबरें रह-रहकर आती रहती हैं। इसी तरह चारधाम परियोजना के तहत पिछले कुछ साल से अंधाधुंध निर्माण जारी है और अधिकृत चार लेन की सड़क बनाने की पर्यावरणीय चेतावनी के बावजूद आठ लेन की सड़कों के लिए पहड़ों को छेदा जा रहा है। अलकनंदा के दोनों ओर के घाट टूट चुके हैं और अगर आने वाले दिनों में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा तो बाढ़ का बड़ा खतरा है।

ऐसे बढ़ रही आपदा

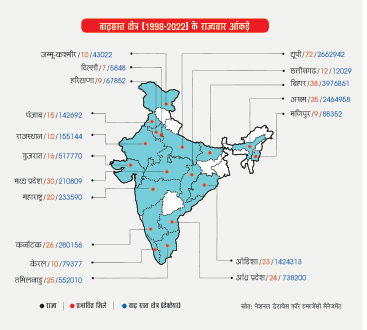

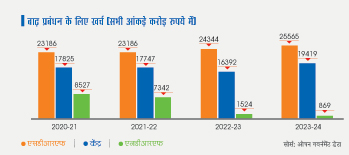

ये तो मिसालें भर हैं, पूरे हिमालय क्षेत्र जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक में यह सब हो रहा है, जो तबाही को बुलावा देने की तरह होता जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआइ) के अनुसार, देश का 12.5 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है या जहां बाढ़ की आशंका बनी रहती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ के कारण हर साल औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। इन क्षेत्रों में जान और माल दोनों का नुकसान होता है। हर साल औसतन 1,600 जानें जाती हैं और 1,805 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। इस बार की बाढ़ कितनी विकराल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल पंजाब में ही बाढ़ से 1,400 करोड़ रुपये के नुकसान होने का अनुमान है।

बाढ़ का जानमाल पर असर

सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाढ़ की बढ़ती तीव्रता का कारण क्या है? क्या यह प्राकृतिक है या इनसानी गतिविधियों की वजह से? इसके लिए हमें कई कड़ियों को जोड़ना होगा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वैज्ञानिक और जल संसाधन विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार आउटलुक को बताते हैं कि मौसम विभाग के 1971 से 2024 के आंकडों के मुताबिक बारिश की तीव्रता अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। यानी अब कम समय में ही बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है, इससे नदी-नालों पर दबाव बढ़ रहा है। वे धराली में हुई घटना का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि धराली में बादल नहीं फटा था। ऊपरी हिस्से में 24 घंटे में 200 मिली से ज्यादा बारिश हो गई थी। 24 घंटे के लिहाज से 200 मिली बारिश ज्यादा नहीं है लेकिन उसकी तीव्रता ज्यादा थी। इससे पहले से कमजोर ढलान धंसकने लगे। ऊपर के हिस्सों में ग्लेशियर के पास जमा मिट्टी-पत्थर (जिन्हें मोरेन कहते हैं) और पहले से ढीला पड़ा मलबा (सेडिमेंट्स) बारिश से नीचे बहने लगे। नतीजतन, हिमनदों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई और कई घर तबाह हो गए। यही कारण केदारनाथ से लेकर अब धराली तक दिखाई देता है।

वरिष्ठ लेखक और हिमालयी क्षेत्रों के जानकार हृदयेश जोशी आउटलुक से इन घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन की अहम भूमिका बताते हैं। उनके मुताबिक, हिमालयी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने से उन जगहों पर भी बारिश हो रही है, जहां पहले नहीं होती थी। पहले चार हजार मीटर की ऊंचाई पर बारिश कम या नहीं होती थी। लेकिन अब इन जगहों पर भी बारिश अधिक और तीव्र हो रही है, जिससे नदियों में पानी भर रहा है और नदियों के क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण नतीजे भी भयावह सामने आ रहे हैं।

इन्हीं वजहों से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जलमग्न हैं और पहाड़ों पर तबाही हर वक्त दरवाजे पर खड़ी दिखती है। मैदानी इलाकों की बात करें, तो यहां बाढ़ का सबसे अहम कारण अंधाधुंध और असंतुलित विकास है। नीति आयोग और केंद्रीय जल आयोग से लेकर न्यायपालिकाओं तक ने नदियों के क्षेत्र में होते अतिक्रमण, धड़ल्ले से हो रही पेड़ों की कटाई और शहरों में विलुप्त होते तालाब और कुओं के साथ सिकुड़ते वेटलैंड्स को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं। शहरी बाढ़ प्रबंधन को लेकर भी कई बार सरकारों को फटकार लगाई गई। लेकिन सब अनसुना ही रहा है।

बांधों और कुप्रबंधन का कहर

हृदयेश जोशी के मुताबिक, “शहरों में बाढ़ प्रबंधन बहुत खराब है। दिल्ली में 100 से अधिक तालाब थे। सभी भर दिए गए। कहीं मॉल बना, कहीं सड़क, कहीं बिल्डिंग बन गई। ये तालाब ज्यादा पानी सोखते थे और बाढ़ नहीं आती थी। अब ये सब खत्म हो गया। नालों में गाद जम चुकी है, पुराने जल प्रवाह के रास्ते बंद हो गए हैं। इसलिए पानी सड़कों और घरों में आ जाता है और बाढ़ की स्थिती उत्पन्न होती है।”

साउथ एशिया डैम, रिवर ऐंड पीपल के कॉर्डिनेटर हिमांशु ठक्कर बाढ़ को बांधों के कुप्रबंधन से भी जोड़ते हैं। उनके मुताबिक समय से पहले एक्शन लेकर बाढ़ की भयावहता को कम किया जा सकता है। उन्होंने आउटलुक से कहा, “साल 2017 और 2023 में भाखड़ा नंगल बांध और 2017, 2020 और 2023 में सरदार सरोवर बांध को लेकर चेतावनियां दी गईं। लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। बाद में इन्हीं जगहों पर बाढ़ आई और भारी नुकसान हुआ।” बांध कुप्रबंधन में वे उसके ऑपरेशन को भी जोड़ते हैं। उनके मुताबिक, “बांध का ऑपरेशन भी व्यवस्थित तरीके से नहीं होता। बरसात से पहले बांध नहीं भरे जाने चाहिए। पंजाब और आसपास के बांध बरसात से पहले ही भर चुके थे और जैसे ही बारिश हुई पानी छोड़ना पड़ा। यह ठीक वही समय था, जब बांध को पानी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।” हालांकि, वे आगे कहते हैं कि मैं यह नहीं कहता कि बाढ़ के लिए सिर्फ बड़े बड़े बांध ही जिम्मेदार हैं, लेकिन हां, उनका इस्तेमाल सही से होता तो कई बाढ़ रोकी जा सकती थीं।

दरअसल, बाढ़ का असर बहुआयामी होता है। इसका सिर्फ मानवीय और आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव भी होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉ. एलिया जाफर आउटलुक से कहती हैं कि हर बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित कमजोर तबका होता है। बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, परिवार बेघर होते हैं और समुदाय लगातार उजड़ते हैं। यही नहीं, कारोबार ठप हो जाते हैं और सड़कें डूब जाती हैं। बाढ़ से बचने के लिए स्कूल सामुदायिक आश्रय स्थल बन जाते हैं। वह आगे कहती हैं कि ऐसा बारबार होता है, हर साल होता है। ऐसे में गरीब बाढ़ की मार से हमेशा गरीब ही रहता है।

राजनीति की उलटबांसी

इसकी फिक्र सरकार और राजनीति को है मगर आराम के साथ। अलबत्ता, सरकार तो मानती ही नहीं कि बादल फटने जैसा कुछ होता है। उसकी दलील है कि जब किसी एक जगह एक घंटे में 100 मिली से ज्यादा बारिश हो तो उसे बादल फटना कहते हैं। लेकिन न ऐसा धराली में हुआ और न ही जम्मू-कश्मीर में। दूसरी तरफ, बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम कैसे करें, इसकी कोई तैयारी भले न हो, लेकिन बाढ़ प्रभावित राज्यों में राजनीति गरमा गई है। पंजाब सरकार पर भाजपा लापरवाही का आरोप लगा रही है, तो आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पंजाब की मदद नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका मानना है कि भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान को मदद भेजी जा रही है लेकिन पंजाब को नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में मदद जारी करने की मांग की। राजस्थान में सरकार के खिलाफ बाढ़ की जवाबदेही तय करने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। बिहार में भी बाढ़ ने खूब राजनैतिक हलचल बढ़ाई थी। लेकिन फिलहाल वहां उफान थमता नजर आ रहा है। अब फुर्सत मिली, तो प्रधानमंत्री भी बाढ़ का नजारा देखने पंजाब जा पहुंचे हैं।

परियोजनाओं का कहर

आज कई कारण मिलकर बाढ़ और जमीन धंसने को विकराल बना रहे हैं। पिछले दो दशकों में मनाली, शिमला, ऋषिकेश और गंगतोक जैसे पर्यटन केंद्रों के साथ ही दूरदराज के पहाड़ी गांवों में भी तेजी से शहरीकरण हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की शहरीकरण दर 10 प्रतिशत और उत्तराखंड की 30.2 प्रतिशत थी। पहाड़ी क्षेत्रों में साल-दर-साल वन क्षेत्र भी कम हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 10 साल में 50 हजार अधिक पेड़ों की कटाई हो चुकी है। हाइड्रोपावर परियोजनाओं ने भी पहाड़ों को गहरी चोट पहुंचाई है। उत्तराखंड में ही 50 से ज्यादा छोटे-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं या निर्माणाधीन हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने बार-बार चेतावनी दी है कि सुरंग बनाने के लिए ब्लास्टिंग, नदियों का रास्ता मोड़ना और बांध निर्माण पहाड़ों को अस्थिर कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये जारी है।

जलवायु परिवर्तन का प्रकोप

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की 2019 में रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित भी किया जाए, तो इस सदी के अंत तक हिमालय के एक-तिहाई ग्लेशियर पिघल जाएंगे। गंगोत्री ग्लेशियर 1935 से अब तक 1500 मीटर पीछे हट चुका है। हिंदू कुश हिमालय शृंखला 3500 किलोमीटर लंबी है। धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो 2100 तक इसके 75 प्रतिशत ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। इससे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में बाढ़ की संभावनाएं और बढ़ेंगी।

चाहे शहरी बाढ़ हो या मैदानी इलाके में जलतांडव, एक हद तक इनके पीछे अंधाधुंध शहरीकरण, नदी के बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण, पेड़ों की कटाई और इनसे उपजे जलवायु परिवर्तन ही जिम्मेदार हैं।

वजह जो भी, प्राकृतिक तांडव को रोका नहीं जा सकता है लेकिन इसके नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या हमारी मशीनरी इतनी सक्षम है? हृदयेश जोशी कहते हैं, “आइएमडी का पूर्वानुमान पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। डॉप्लर वेदर रडार 500 किलोमीटर तक सिग्नल पकडते हैं। लेकिन किसी विशेष जगह पर सटीक अनुमान नहीं लगाते।”

अनिल कुमार के मुताबिक, संस्थाएं कभी भी आपदाएं नहीं चाहती हैं। ऋषि गंगा और धौली गंगा में पहले हुए हादसों ने हमें सबक सिखाया। इसरो ग्लेशियर पर नजर रख रहा है। आइएमडी ने झीलों की मॉनिटरिंग शुरू की है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और अर्ली वॉर्निंग सिस्टम पर काम चल रहा है। भारी टेंडर निकाले गए हैं। आने वाले समय में इससे बेहतर निगरानी संभव होगी।

जैसा भी हो, यह सच है कि जलवायु वैज्ञानिक हिमालय के ऊपरी इलाकों में मौसम और मौसम संबंधी मापदंडों की अपर्याप्त निगरानी को लेकर खूब सवाल उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हिमालय में 9575 से ज्यादा ग्लेशियर दर्ज किए हैं, फिर भी 30 से भी कम हिमनद संबंधी अध्ययन मौजूद हैं। वहीं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटियों में 28000 झीलें हैं। लेकिन इसरो केवल उन्हीं झीलों की निगरानी कर रहा है जिनका क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से ज्यादा है। लेकिन घटनाएं छोटी झीलों में भी होती हैं। भारत सरकार के आपदा प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के बीच तालमेल और संचार की कमी पर सवाल उठते हैं।

सवाल कोर्ट पर भी उठते हैं कि वह ज्यादा सख्ती नहीं दिखाता है। जानकारों का कहना है कि कोर्ट आदेश जारी कर भूल जाता है। उसके आदेशों का पालन हुआ या नहीं, इसकी खबर नहीं रखता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 2016 में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा यमुना के बाढ़ क्षेत्र पर आयोजित विश्व संस्कृति महोत्सव है। आयोजन के लिए डीडीए से अनुमति दी थी। एनजीटी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट में कहा कि आयोजन से यमुना के बाढ़ क्षेत्र को भारी क्षति हुई। प्रारंभ में एक समिति ने 100–120 करोड़ रुपये जुर्माने की सिफारिश की थी, लेकिन अंत में एनजीटी ने आयोजक पर 5 रुपये रुपये का जुर्माना लगाया। तब आयोजन के सर्वेसर्वा श्री श्री रविशंकर ने यह कहा था कि “जेल जाऊंगा लेकिन जुर्माना नहीं चुकाऊंगा।”

इन आपदाओं को प्राकृतिक कहना सरासर बेमानी जैसा है। यह धरती के दोहन की लालची विकास की परिणति है, जिसका कहर सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ता है, जो दूर-दूर तक कथित विकास के दायरे से बाहर रहते हैं।

-साथ में, शिमला से अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट