आजादी के बाद से ही या कहें पिछले कई दशकों से, कवि धूमिल के शब्दों में ‘बौड़म’ उत्तर प्रदेश लहरों पर डोलता रहा है, खासकर चुनावी लहरें तो उसे बहा ले जाती रही हैं। यह कई बार अपने अप्रत्याशित जनादेशों से ऐसे चौंकाता रहा है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वह भी ऐसी एकरूपता के साथ कि विविध रस्मों-रिवाजों, बोलियों, प्रवृतियों और क्षेत्रीय बनावट के एकदम अलग-अलग दायरों के कारण उसे कई हिस्सों में बांटने की पैरवी करने वाले स्वयंभू पैरोकार भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। पिछले तीन विधानसभा और दो लोकसभा चुनाव तो यकीनन इसकी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश जिसे देता है छप्पर फाड़कर देता है, उसमें सारे समीकरण, सारे सियासी अफसाने और जुंबिशें धराशायी हो जाती हैं। और यह कोई नादान ही कह सकता है कि ऐसी लहरें किसी ठोस राजनैतिक, मुद्दों-मसलों के बिना उफान भरने लगती हैं। सो, मानो बार-बार वह चेताता रहता है कि कोई उसे अपना गढ़ कहने की हिमाकत न करे, जैसा कि मौजूदा राजनैतिक शब्दावली में इस सामंती शब्द का चलन बढ़-सा गया है। तो, क्या 2022 भी ऐसा ही फलाफल लेकर आने वाला है?

महाराजगंज में प्रियंका, पार्टी को मजबूती देने में कामयाब पर सीटों पर अभी संशय

इसका जवाब तो 10 मार्च को ही विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन जाहिर होगा। हालांकि यह कहना गैर-मुनासिब होगा कि हमेशा उत्तर प्रदेश की फिजा एकतरफा बहती है। वह सबको अपने में समेटे रखता है, चाहे छोटे-बड़े दायरों में ही क्यों न हो, किसी भी धारा को सूखने नहीं देता। इसलिए किसी को इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि कोई अपनी लहर से सबका सफाया कर देगा। शायद इसका एहसास भी सभी दावेदारों को है, चाहे वे सार्वजनिक मंचों से कुछ भी कहें।

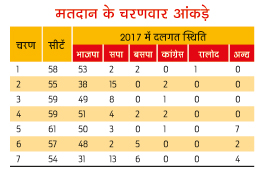

इसी वजह से देश की सियासत के लिए सबसे खास लखनऊ की गद्दी के दावेदार, छोटे-बड़े सभी, कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार रणनीतियां, अफसाने बदले जा रहे हैं। आखिरी दौर में पहुंचते-पहुंचते उत्तर प्रदेश की लड़ाई में ‘भावुक’ अपीलें और छुटपुट पथराव, तनाव वगैरह शायद इसी की गवाही दे रहे हैं (इन पंक्तियों को लिखने तक कुल सात चरणों के चुनाव के पांच चरण पूरे हो चुके हैं और बाकी दो भी बस कुछेक दिनों के मेहमान हैं)। पिछले 2017 के चुनावों में ऐतिहासिक बहुमत (कुल 403 सीटों में अकेले भाजपा 312 और एनडीए को 325 सीटें) लेकर सत्ता में पहुंची भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्य राज्य और केंद्र के सिरमौर हर चरण में अलग-अलग अफसानों को हवा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के तमाम अलंबरदार ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में लगभग पूरा भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है।

भले प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में भी रूस-यूक्रेन युद्ध के हवाले से यह कहें कि ‘‘दुनिया में उथल-पुथल मची है, इसलिए देश और प्रदेश में मजबूत सरकार की दरकार है’’ मगर उनका डेरा उत्तर प्रदेश में ही है। अगले तीन दिनों तक तो उनकी योजना काशी-प्रवास करने की है। काशी उनका संसदीय क्षेत्र भी है और उन्हें या उनकी पार्टी को उम्मीद है कि जैसे 2017 में तीन दिनों तक काशी-प्रवास से उन्होंने फिजा बदल दी थी, इस बार भी वैसा ही चमत्कार कर सकेंगे। लेकिन बनारस में पिछले दिनों उन्होंने यह कहा कि ‘‘वे तो मेरी जान के पीछे पड़े हैं लेकिन मैं वाराणसी की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे बलिदान ही क्यों न देना पड़े।’’ बनारस ही नहीं, बलिया में उन्होंने अपने ‘‘भावुक रिश्ते’’ की याद दिलाई क्योंकि ‘‘वहीं से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी।’’ क्या इसमें संकेत है कि भाजपा को इस बार कड़े मुकाबले से रू-ब-रू होना पड़ रहा है?

गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ

इस कड़े मुकाबले का एहसास भाजपा के दूसरे नंबर के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पांचवे चरण के दौरान दिए गए इस बयान से भी लगता है कि “मायावती की बसपा को भी काफी वोट मिल रहे हैं और उसे कमतर करके नहीं आंका जा सकता है।’’ राजनैतिक हलके में इसका एक संकेत यह लिया गया कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (सपा) के गठबंधन से दोतरफा लड़ाई में कोई तीसरा मजबूत पक्ष होने से शायद भाजपा गठजोड़ को लाभ मिले। दरअसल, अब तो यह हर कोई मानने लगा है कि अखिलेश यादव इन चुनावों में लड़ाई ज्यादातर सीटों पर दोतरफा करने में कामयाब हो गए हैं और मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार से असंतुष्ट खासकर गैर-यादव पिछड़ी और गैर-जाटव दलित जातियों को अपने पाले में खींच लाए हैं। इसी वोट बैंक के सहारे भाजपा ने 2017 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी।

उधर, मायावती के चुनाव प्रचार में सुस्ती दिखने से यह धारणा, चाहे भ्रामक ही हो, बनती गई है कि बसपा लड़ाई में मजबूत नहीं है। इससे उसे मूल आधार जाटव वोटों के अलावा ज्यादा कुछ हासिल होता नहीं दिखता है। इसके अलावा प्रियंका गांधी की मेहनत और उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ के बावजूद कांग्रेस ऐसा वोट खींचने के काबिल नहीं दिखती है, जो सपा गठबंधन की ओर जाते मतदाताओं को अपनी ओर खींच पाए। लिहाजा, सपा गठबंधन से दोतरफा लड़ाई भाजपा की मुश्किलें बढ़ाती लग रही हैं। शायद अमित शाह का बसपा को वोट मिलने का बयान इसी दोतरफा लड़ाई को तितरफा बनाकर सहूलियत हासिल करने की हो।

भाजपा के प्रचार में बुलडोजर

यही नहीं, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच भाजपा से बेरुखी बढ़ाते नजर आए। इन्हीं विरोधी रुझानों के शमन के लिए पहले और दूसरे चरण में भाजपा ने ऐसे नारे उछाले, जिनसे धार्मिक ध्रुवीकरण की संभावना बनती। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान खासकर जाट, गुर्जर जैसी जातियों की मुसलमानों से बनी मोटी एकजुटता के कारण वह असर नहीं पैदा कर पाया। तीसरे-चौथे चरण में भाजपा नेताओं ने सपा समर्थकों, खासकर यादवों की दबंगई की ओर इशारा करने वाले कानून-व्यवस्था बिगड़ने का मुद्दा बनाया। पांचवें और बाद के दो चरणों में भाजपा की रणनीति मुफ्त राशन, आवास और शौचालय, किसान सम्मान निधि, बुजुर्ग पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं से लाभ पाए खासकर गरीब वंचित जातियों पर ध्यान आकृष्ट करने की रही। भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर इसका प्रचार किया। इसे भाजपा लाभार्थी वर्ग कहती है। यहां तक कि कुछ तथाकथित राजनैतिक जानकारों ने 'लाभार्थी चेतना' जैसे जुमले भी उछाले। संभव है, इसका उसे कुछ खास लाभ मिले। लेकिन विपक्ष खासकर सपा गठबंधन ने महंगाई और बेरोजगारी से राहत दिलाने और पांच साल तक मुफ्त राशन देने के वादों से उसे भोथरा करने की कोशिश की है।

बहरहाल, जैसे-जैसे नतीजों के दिन नजदीक आ रहे हैं, यह लड़ाई समूचे देश की दिलचस्पी बढ़ाती जा रही है। आखिर लखनऊ की गद्दी पर बैठने की यह जंग सिर्फ देश के सबसे बड़े सूबे का ही सूरते-हाल बदलने का माद्दा नहीं रखती, बल्कि इससे केंद्र की सियासत पर भी भारी फर्क पड़ने वाला है। इस 80 संसदीय सीटों वाले सूबे का असर 2024 के लोकसभा चुनावों को भी प्रभावित कर सकता है। हाल के दौर में इससे जुलाई में तय राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनावों में भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा के विधायकों की संख्या अगर घटती है तो जुलाई के पहले होने वाले राज्यसभा चुनावों में भी इसका फर्क दिख सकता है और उसी से राष्ट्रपति-उप-राष्ट्रपति चुनावों में भी भाजपा को अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने में मुश्किल पेश आ सकती है। या फिर कोई और रणनीति अपनानी पड़ सकती है। इसके अलावा विपक्ष में आए नए जोश से भी उसकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर नतीजे उसके पक्ष में आए तो विपक्ष के वजूद पर संकट कई गुना बढ़ सकता है। इसी वजह से लखनऊ की गद्दी के दावेदारों के सामने जोरदार प्रदर्शन करना सियासी वजूद के लिए विकट चुनौती है।

योगी की चुनौती

शायद सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने है। अगर वे इस जंग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो उनका न सिर्फ राज्य की राजनीति में अपने पांव पुख्ता तौर पर जमाने, बल्कि राष्ट्रीय फलक पर हिंदुत्व की अगली पीढ़ी के नायकों की पांत में शामिल होने की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लग सकता है। हालांकि वे पांच बार के सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2017 में उन्हें मुख्यमंत्री पद भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के कारण हासिल हुआ था। तब तक वे भाजपा के स्टार प्रचारकों में शुमार तो होते थे, लेकिन उनका कद इतना बड़ा नहीं था, न ही 2017 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हिंदुत्व के कट्टर पैरोकार के रूप में अपनी छवि को प्रशस्त करने की पूरी कोशिश की। कथित अपराधियों और माफिया के खिलाफ अभियान चलाया। गोवध बंद करने और लव जेहाद विरोधी कानून भी ले आए। पुलिस को कथित अपराधियों के एनकाउंटर के लिए उनके “ठोक दो” और “बुलडोजर चला दो” जैसे बयान भी खूब प्रचलित हुए।

इन चुनावों में भी मुख्यमंत्री और भाजपा ने इन दोनों को ही कुछ तिरछे तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश की, ताकि इससे अपेक्षित ध्रुवीकरण भी हो सके। इसे लोगों की सुरक्षा और गुंडागर्दी के खात्मे से जोड़कर उठाया गया। इसी वजह से आदित्यनाथ ने पहले “गर्मी निकाल देता हूं और मई-जून में भी शिमला बना देता हूं” जैसे बयान दिए। लेकिन पहले दो चरणों में सपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने ऊपर लेकर उसे ऐसा मोड़ दिया कि वे किसानों की गर्मी निकालने को कह रहे हैं। बाद में अखिलेश खुद भी सभी चरणों में अपने ऊपर लेकर उससे अपने वोटरों का जोश जगाते रहे। अब इसका क्या असर पड़ा, यह तो नतीजों से ही पता चलेगा।

हालांकि आदित्यनाथ ने अपना पूरा अभियान हिंदुत्व के मुद्दों पर ही ज्यादा बनाए रखा। वे अपनी सरकार की बाकी उपलब्धियां तो बताते रहे, मगर यह कहते रहे कि बुलडोजर अभी मरम्मत हो रहे हैं, 10 मार्च के बाद फिर चल पड़ेगा। वे लाभार्थी वर्ग को भी लुभाने की कोशिश करते रहे। लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती राज्य में भाजपा के कुल प्रदर्शन के अलावा अपने उम्मीदवारों का प्रदर्शन सुधारने की है, जिन्हें उनके कहने पर पार्टी ने टिकट दिए हैं। अलबत्ता, ऐन चुनाव के पहले उनके मंत्रिमंडल से गैर-यादव पिछड़ा नेताओं स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे करीब दर्जन भर नेताओं के सपा में शामिल हो जाने से भाजपा के हाथ बंध गए। पार्टी जिनके टिकट काटकर एंटी-इन्कंबेंसी की धार कमजोर करना चाह रही थी, वह कम से कम कर पाई। पार्टी छोड़कर जाने वाले पिछड़ा और कुछ दलित समुदाय के नेताओं का ठीकरा भी आदित्यनाथ के सिर फूट सकता है, बशर्ते पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है।

गौरतलब यह भी है कि योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व की छवि मजबूत करने के लिए पहले चर्चाएं थीं कि वे मथुरा, प्रयागराज या अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आखिरकार वे गोरखपुर सदर सीट पर ही खड़े हैं, जहां गोरखनाथ मठ के वे महंत हैं और उसी इलाके से सांसद बनते रहे हैं। सपा ने उन्हें घेरने के लिए भाजपा के ही नेता रहे दिवंगत उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला को खड़ा कर दिया है। यही नहीं, वहां हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी भी बगल की चिल्लूपार सीट से सपा के उम्मीदवार हैं, जो बसपा छोड़ सपा में आ गए हैं। गोरखपुर सदर सीट पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी खड़े हैं मगर उनकी ओर दलित वोट जाता नहीं दिख रहा है। ऐसे में आदित्यनाथ अपनी सीट तो शायद बचा लें मगर उनके सामने चुनौती गोरखपुर मंडल की 28 सीटों और खासकर गोरखपुर जिले की नौ सीटों पर बेहतर प्रदर्शन की होगी।

वहां एक फैक्टर और काम कर सकता है और वे हैं निषाद। निषाद वोटों की वजह से ही 2018 में संसदीय उपचुनाव में भाजपा हार गई थी। बाद में डॉ. संजय निषाद की पार्टी एनडीए में शामिल हुई तो 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा जीती थी। इस बार संजय निषाद तो साथ हैं मगर अनुसूचित जाति कोटे में आरक्षण मांग रहे निषादों की मांग पूरी न होने से थोड़ी नाराजगी दिखती है। इसके अलावा, गोरखपुर जिले में निषाद पार्टी को सिर्फ एक सीट चौरीचौरा ही मिलने से भी कुछ असंतोष दिखता है, जहां से संजय निषाद के बेटे श्रवण लड़ रहे हैं। वहां भाजपा से टिकट नहीं मिलने से बागी उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वे योगी की फोटो लगाकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि नतीजे कैसे आते हैं। यहां गौरतलब यह भी है कि भाजपा के कई उम्मीदवार क्षत्रिय जाति के हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ अपने एक साक्षात्कार में कह गए थे कि उन्हें अपनी जाति पर गर्व है। यह आरोप उन पर लंबे समय से लगता रहा है कि वे खास जाति के नेता बन गए हैं।

जो भी हो, चुनौती कड़ी है और इस चुनौती से अगर योगी आदित्यनाथ पार पा जाते हैं तो न सिर्फ उनके माथे लखनऊ का ताज फिर सज सकता है, बल्कि वे राष्ट्रीय फलक पर भी नरेंद्र मोदी-अमित शाह के बाद पांत में खड़े नजर आ सकते हैं।

अखिलेश की दावेदारी

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाकई वह चुनौती खड़ी की है, जो न सिर्फ योगी आदित्यनाथ, बल्कि पूरे भाजपा नेतृत्व और संघ परिवार के सामने जोरदार ढंग से खड़े नजर आ रहे हैं। दो-तीन महीने पहले तक उन्हें दृश्य से गायब बताया जा रहा था और भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई एकदम आसान बताई जा रही थी, लेकिन चुनाव के ऐलान के कुछ ही पहले नवंबर में वे ऐसे सक्रिय हुए, जिससे लगा कि वे वर्षों से चुपचाप इसकी तैयार कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ गैर-यादव पिछड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ा, बल्कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, किसानों को एमएसपी और गन्ने का भुगतान समय पर करवाने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, सरकारी नौकरियों में 11 लाख भर्ती जैसी घोषणाओं से अपने लिए आकर्षण पैदा किया है। प्रदेश भर में उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ में खासकर युवाओं में गजब का उत्साह दिख रहा है।

अखिलेश के लिए उमड़ रही भीड़ का क्या यह संकेत है कि समूचे राज्य में सपा के पक्ष में लहर बह रही है? यह भी गौरतलब है कि जैसे वोटर योगी-मोदी का नाम ले रहे हैं, उसी अंदाज में अखिलेश का नाम भी ले रहे हैं। फिर भी, यह राजनैतिक चमत्कार से कम नहीं होगा कि 48 वर्षीय अखिलेश पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर लेते हैं। वजह यह है कि 2017 में भाजपा को करीब 40 फीसदी और 2019 में करीब 50 फीसदी वोट मिले थे, जबकि सपा को 2017 में 47 सीटों के साथ 21.8 फीसदी वोट मिले थे। सपा को 2012 में भी 29 फीसदी वोट के साथ 224 सीटें मिली थीं। इसलिए अखिलेश को भाजपा को हराना है तो सपा की वोट हिस्सेदारी दोगुनी होकर करीब 40 फीसद तक ले जानी होगी, और यह भाजपा के वोट प्रतिशत में सेंध लगाकर करना होगा। ऐसा उलटफेर असंभव तो नहीं है क्योंकि भाजपा भी 2017 में 15 फीसदी वोट प्रतिशत से 39.5 फीसदी पर पहुंच गई थी। इसमें दो राय नहीं कि अखिलेश लड़ाई को दोतरफा करने में कामयाब हुए हैं। मोदी और योगी दोनों ही अपने चुनावी भाषणों में मायावती या प्रियंका गांधी के बदले ज्यादातर अखिलेश पर ही निशाना साधते देखे जा सकते हैं। अखिलेश ज्यादातर निशाना योगी पर ही साधते हैं और मोदी पर निशाना साधने से बचते हैं। यह सतर्कता और तमाम समीकरण उन्हें कैसी कामयाबी दिलाती है, यह तो नतीजे में दिखेगा।

मायावती की उदासीनता

मायावती देर से ही सही पूर्वांचल के दौरों पर निकलीं तो लगा कि वे कम से कम पूर्वी हिस्से में अपने वोट को दुरुस्त करने के लिए आगे आई हैं। उन्हें जितना बड़ा वोट हासिल होगा, सपा को उतना नुकसान हो सकता है। इसी संदर्भ में अमित शाह के बसपा संबंधी बयान को भी देखा जा रहा है। वैसे उन्हें सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। कम से कम जाटव वोट तो उनके साथ एकजुट बताया जा रहा है मगर देखना यह होगा कि बाकी वोट उनसे जुड़ता है या नहीं। अगर जुड़ता है तभी वे कुछ करिश्मा कर पाएंगी। वैसे, बुंदेलखंड और अवध तथा पूरब की कुछ सीटों पर उनकी बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी लड़ाई से वे गायब नजर आती हैं। जो भी हो, नतीजे अगर त्रिशंकु हुए तो उनकी भूमिका अहम हो सकती है।

प्रियंका की कोशिशें

इतना तो तय है कि प्रियंका गांधी की सक्रियता से कांग्रेस को कम से कम वोट हिस्सेदारी में फायदा होने जा रहा है। 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' उनका नारा भी असर पैदा कर रहा है। इसकी गवाही उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ भी दे रही है। लेकिन इस बार उसका फायदा पार्टी को शायद ही मिले। अलबत्ता 2024 के लोकसभा चुनावों में फायदा मिलने की संभावना बनती है। कई जगह भाजपा से नाराज लोग कहते मिले कि इस बार सपा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उनकी पसंद होगी। हालांकि इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत ही नहीं, सीटें भी बढ़ती लग रही है। कई जगह कांग्रेस का सपा से तालमेल जैसा भी दिखता है।

..........

बिगड़ता गणित

अवधेश कुमार

आज से तीन वर्ष पहले गैस सिलिंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर एक घोर मोदी समर्थक महिला ने कहा था कि अब तो उन्होंने अति कर दी। तब मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस दिशा में सरकार की लापरवाही के चलते अब तो आरएसएस के लोग भी बोलने लगे हैं कि इतनी घूसखोरी और भ्रष्टाचार तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसी कारण से आरएसएस के लोग चुनावी गतिविधियों से उदासीन हैं। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक उस प्रकार से नहीं ले जा पा रहे हैं जैसा पिछले चुनाव में किया था। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान मुसलमानों ने जो अनुभव किया, उसके कारण वे घर के सभी मतदाताओं के साथ सुबह छह बजे से मतदान केंद्र में हाजिर हैं।

कौशांबी, सिराथू, चायल, मंझनपुर आदि क्षेत्रों को देखकर तो यही लगता है कि केशव मौर्य ने नैया पार लगाने लायक काम किया ही नहीं। दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी के टेनी मिश्र जैसा कांड केशव मौर्य के पुत्र ने भी कर दिया है, जिसके कारण वे न गांव में घुस पा रहे हैं, न सभा कर पा रहे हैं। पासी, पटेल, अहीर और मुसलमान जैसे एकजुट हो गए हैं। गांव देहात में मवेशी गाय-गोरू का मुद्दा चरम पर है। सारी रात जागकर खेती करते हैं। कोरोना काल को भी याद करते हैं। बेरोजगारी को लेकर युवकों में बेहद आक्रोश है। कानपुर की मुस्कान शुक्ला, जिन्होंने पहली बार मतदान किया, कह रही हैं कि हम तो अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश की 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पेंशन योजना, प्रियंका गांधी की स्कूटी और टैबलेट योजना लोगों को आकर्षित कर रही है। मिर्जापुर के सरकारी कर्मचारी तो पुरानी पेंशन योजना लागू होने की उम्मीद में सब कुछ करने को तैयार हैं। इसी प्रकार शिक्षा मित्र अपने रेगुलर होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गांव देहात के युवा तो कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी तो पढ़कर क्या करेंगे, क्यों मां-बाप का पैसा पढ़ाई में बरबाद करें।

बुंदेलखंड, बांदा, झांसी और चित्रकूट के क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) कुछ बेहतर करेगी, ऐसी उम्मीद है। वैसे मुख्य लड़ाई बसपा, सपा और भाजपा की मानी जा रही है। पर सपा-बसपा की लड़ाई में भाजपा उम्मीद देखती है। ऐसा एक ब्राह्मण उम्मीदवार के साथ बातचीत से लगा। हालांकि ब्राह्मण भी महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं।

काशी विश्वनाथ के सुंदरीकरण में घर-मंदिर उजड़ गया। इसका प्रबंध सरकार नहीं कर पाई। भाजपा का पूरा आत्मविश्वास हिंदू-मुसलमान के मुद्दे पर टिका था लेकिन परीक्षा में इस बार यह प्रश्न नहीं आया, इसलिए सारा गणित गड़बड़ा गया। प्रियंका गांधी की मेहनत को लोग याद करते हैं पर संगठन न होने के कारण मतदान में ज्यादा असर नहीं दिखेगा।

(राजनैतिक टिप्पणीकार, कई दशकों से अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र में सक्रिय। विचार निजी हैं)