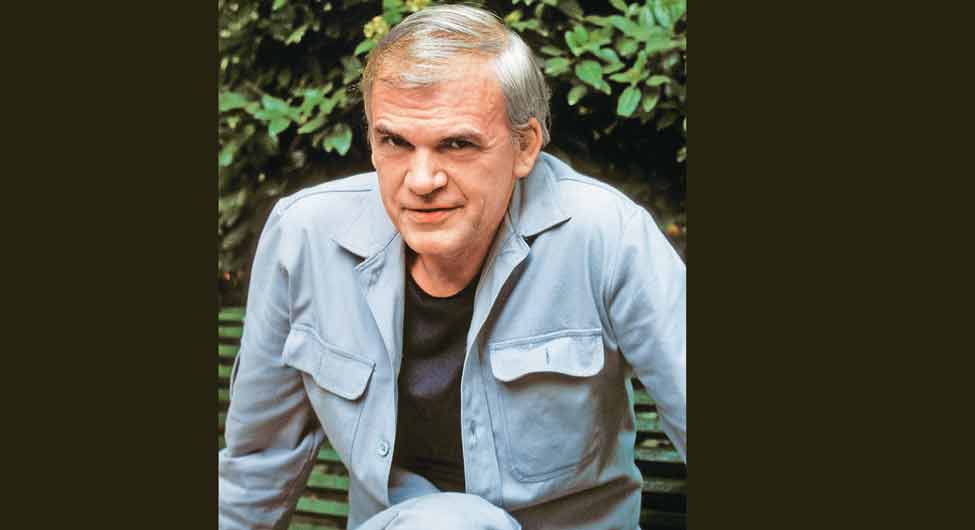

हम जिस समय में रह रहे हैं उसमें सर्वसत्तावाद भयावह सच्चाई बनकर सारे संसार में कई रूपों में फैल गया है। वहां भी जहां औपचारिक जनतंत्र है। दुर्भाग्य से भारत इसका अपवाद नहीं है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में औपचारिक सत्ताओं से मुक्ति एक ओर तो सर्वसत्तावाद का विस्तार दूसरी ओर, उस दौर की भयावह विडंबना थे। सर्वसत्तावाद में राजनीति लगभग धर्म का स्थान ले लेती है। वह धर्म को भी अपना पालतू बना लेती है और जीवन के हर क्षेत्र में दखल देने लगती है। तब निजी और सामाजिक, व्यक्ति और समाज आदि के द्वैत और दूरियां ध्वस्त हो जाती हैं- एक तरह की एक्तान, एकरस, उबाऊ और थकाऊ सामुदायिकता सब कुछ पर छा जाती है। जिजीविषा के अनेक रूपाकार शिथिल और धूमिल पड़ जाते हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर जासूसी करने लगता है और सत्ता के लिए जासूसी लगभग अनिवार्य नैतिक कर्तव्य बनकर उभरती है। इस सबकी शिनाख्त करने वालों में अग्रणी रहे कथाकार और कथा-चिंतक मिलान कुन्देरा, जिनका परिपक्व आयु में पिछले दिनों देहावसान हुआ। उन्हें मध्य यूरोप का, जिसे पहले पूर्वी यूरोप भी कहा जाता था, उसकी ट्रैजेडी का शायद सबसे बड़ा गाथाकार कहा जाता है।

कुन्देरा के यहां उपन्यास, बुनियादी तौर पर, प्रश्नवाचक विधा है, जो प्रश्न पूछती है और बने-बनाए उत्तरों को संदेह के अहाते में लाती है। मानवीय स्थिति, मानवीय विडंबना और मानवीय नियति के अस्तिमूलक प्रश्न केंद्र में हैं- वे साहित्य के याद रखने को भूलने के विरुद्ध कार्रवाई मानते हैं। उनके यहां साहित्य यथार्थ और इतिहास का इतना बोझ नहीं उठाता कि उसके तले चरमरा जाए। वह अपने को, अपने रूपाकार को हल्का रखता है ताकि बच सके। यह बचना आत्मरक्षा का प्रकार नहीं है- कुन्देरा की अथक प्रश्नवाचकता आत्म और व्यक्ति के किसी तरह अपने को बचा ले जाने को नैतिक माने जाने की सुविधा नहीं देती। वह सघन ऐंद्रिक संबंध और उस पर गहरी काली राजनैतिक छाया को साथ देख पाते हैं। वे यह याद दिलाते रहते हैं कि महाकाव्य की लंबी परंपरा नायक पैदा करने पर एकाग्र थी- उसके बरअक्स उपन्यास व्यक्ति की साधारणता और उपस्थिति की गाथा है। लाचारी और सकर्मकता, विचार और अनुभव, निष्क्रियता और प्रतिरोध, स्मृति और विस्मरण आदि अनेक द्वंद्व कुन्देरा की औपन्यासिक दृष्टि में समाहित हैं। पर ऐसे कि उनका बोझ संरचना पर न पड़े। बोझ तो अक्सर असह्य होता है, हल्कापन भी असह्य हो सकता है। कुन्देरा ने उपन्यास को एक साथ प्रश्नवाचक और स्मृति भूमि बनाया। उनकी औपन्यासिक संवेदना मूलतः प्रतिरोध की है। सर्वसत्तावादी राजनीति के विरुद्ध नैतिक प्रतिरोध की। वाल्टर बेन्यामिन ने कभी कहा था कि सभ्यता का इतिहास बर्बरता का भी इतिहास है। हमने पिछले लगभग अस्सी बरसों में यह देखा है कि मुक्ति की धारणा और उपलब्धि अक्सर लहूलुहान रही है- मुक्ति और बर्बरता के इस दबे-छुपे संबंध को पहचानने वाले लेखकों में मिलान कुन्देरा आगे की पंक्ति में रहे हैं।

बरसों पहले तेलवीव में कोई पुरस्कार लेते समय कुन्देरा ने कहा था कि उपन्यास ईश्वर की हंसी से, अट्टहास से उपजा है। वह अपने बनाए संसार की अप्रत्याशित विचित्रता देखकर हंसता है। तुलसीदास ने भी सदियों पहले कहा था, ‘केशव, कह न जाई का कहिये।’ उन्होंने भी संसार की विचित्र रचना का जिक्र किया था। कुन्देरा के यहां ट्रैजिक और कॉमिक एक साथ हैं- ईश्वर की हंसी भी विलाप ही है। दमनकारी परिस्थिति में भी मनुष्यता बची रहने का जो जतन करती है वह कुन्देरा अलक्षित नहीं करते। उन्हें साधारण के संघर्ष की, अनायक व्यक्ति के द्वंद्व की अचूक पकड़ रही है।

इन दिनों भारत में हम जिस परिस्थिति में हैं उसमें मिलान कुन्देरा एक दीप-स्तंभ की तरह हैं। वे हमें याद दिलाते और चेतावनी देते हैं कि हम याद रखें, भूलने के विरुद्ध लड़ते रहें और अपनी नैतिक जिजीविषा के उजास को बुझने न दें। शायद केंद्रीय मानवीय स्थिति हमेशा उजाले और अंधरे में ध्रुवीकृत नहीं होती- वह गोधूलि होती है। हम न अंधेरे के बोझ तले रह सकते हैं और न ही उजाले का सम्भार उठा सकते हैं। हम गोधूलि के प्राणी हैं, उसके निवासी कुन्देरा इस गोधूलि के बेचैन और विचलित करने वाले गाथाकार थे, रहेंगे।

हमारा समय झूठ के विस्तार और आधिपत्य का है- झूठ इतनी तेजी से, इतने व्यापक रूप से फैलते हैं कि सच के लिए जगह लगातार घटती जा रही है। सच बोलना लगभग अपराध की कोटि में आ गया है। मिलान कुन्देरा ने हमें चेताया है कि झूठ के साम्राज्य से, फिर वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अनाक्रान्त रहकर साहित्य का धर्म सच बोलना है, सच को बचाए रखना है। यही कर वह ऐसे भयावह समय में अपना मानवीय और नैतिक, सर्जनात्मक औचित्य सिद्ध कर सकता है।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और टिप्पणीकार हैं)