अमूमन हिंदी लेखक पुरस्कार, सम्मान और आलोचनात्मक प्रतिष्ठा से पहचाने जाते हैं, लेकिन उनके रचना-कर्म में आर्थिक प्रतिफल प्रायः अनुपस्थित रहता है। इसलिए विनोद कुमार शुक्ल को जब उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए 30 लाख रुपये का चेक सौंपा गया तो यह सनसनीखेज घटना बन गई।

इस घटना ने यह भी साबित किया कि प्रकाशक ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करें, तो लेखक की रचनात्मकता न केवल सुरक्षित रह सकती है, बल्कि उसे स्थायी गरिमा भी मिल सकती है। हिंदी के अधिकांश लेखकों का जीवन संघर्ष और आत्मसंयम से भरा रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति कमोबेश कमजोर रही। कई प्रसिद्ध लेखक को वर्षों तक नाममात्र की रॉयल्टी मिलने की खबरें आती रही हैं। प्रकाशक लेखक को पूरा विवरण भी नहीं देते। लेखक को यह तक पता नहीं होता कि उसकी किताब की कितनी प्रतियां छपीं, कितनी बिकीं और कितनी लौट आईं।

विनोद कुमार शुक्ल भी कह चुके हैं कि उन्हें लंबे समय तक पर्याप्त भुगतान नहीं मिला। जिनकी रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, जिन पर शोध होते हैं, जो हर नई पीढ़ी को भाषा और जीवन का नया दृष्टिकोण देते हैं, उन्हीं को अपनी मूलभूत आर्थिक जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

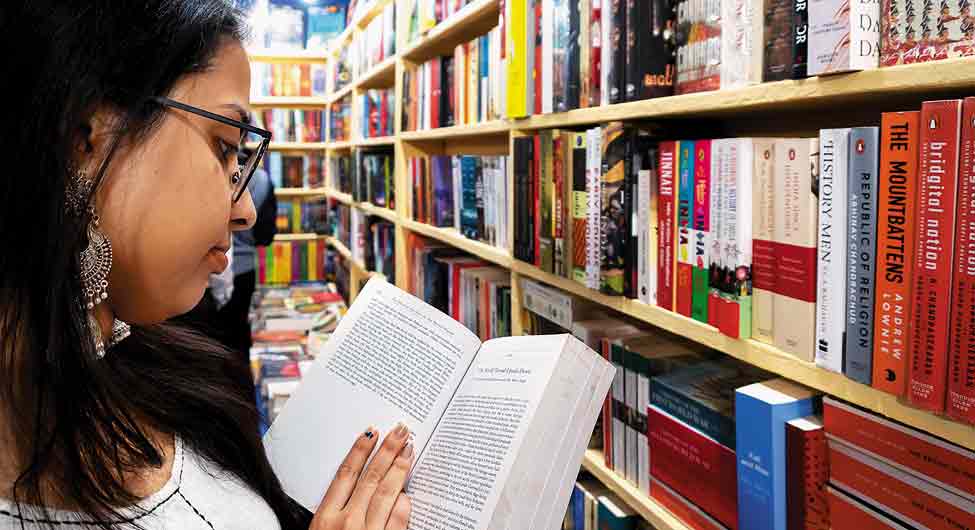

भारतीय प्रकाशन उद्योग को देखें, तो यह विरोधाभास और साफ दिखता है। भारत में अंग्रेजी पुस्तक बाजार लगातार फैलता गया है। वहां किताबें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रकाशित होती हैं, मार्केटिंग पर निवेश होता है और लेखक अपने लेखन से जीविका चला सकता है। इसके बरअक्स हिंदी प्रकाशन का परिदृश्य बिखरा और असंगठित है। यहां पाठकों की संख्या बड़ी है, लेकिन प्रकाशन तंत्र कमजोर है। किताबें गांवों-कस्बों तक पहुंच ही नहीं पातीं। पुस्तकालयों और किताब की दुकानों का क्षरण हुआ है। बिक्री का बड़ा हिस्सा मेला-प्रदर्शनी या सीमित दुकानों तक सिमटा रहता है। सबसे गंभीर समस्या पारदर्शिता की है। अंग्रेजी प्रकाशकों की तरह हिंदी में नियमित रॉयल्टी स्टेटमेंट देने की प्रथा नहीं है। अनुबंधों कमजोर होते हैं। नतीजा यह कि हिंदी का लेखक अपनी लोकप्रियता और प्रभाव के बावजूद आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित रह जाता है।

ऐसे परिदृश्य में विनोद कुमार शुक्ल को तीस लाख रुपये का चेक निजी घटना नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है हिंदी लेखक को भी उसके श्रम का ठीक-ठाक प्रतिफल मिल सकता है। दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसी किताब की लाखों प्रतियों में बिकना बताता है कि हिंदी के पाठक कहीं गए नहीं हैं। जरूरत है उन्हें नए तरीके से संबोधित करने की। हिंद युग्म ने डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया कैंपेन और व्यवस्थित वितरण के सहारे यह दिखाया कि नई रणनीति अपनाई जाए, तो हिंदी की किताबें भी ‘बेस्टसेलर’ बन सकती हैं। इससे बड़ा सबक यह है कि पाठक और लेखक के बीच जो संबंध अक्सर कमजोर या टूट जाता है, उसे फिर से मजबूत किया जा सकता है।

लेकिन यह भी सच है कि सभी लेखकों को इतनी बड़ी राशि मिलना संभव नहीं। हर किताब का पाठकवर्ग इतना विशाल नहीं होता। यह भी सच है कि अब हिंदी में उस संभावना की पहली झलक दिखी है, जो लंबे समय से केवल कल्पना थी। हिंदी प्रकाशन जगत में जरूरत पारदर्शिता की है। लेखक को यह जानने का अधिकार है कि उसकी किताब की कितनी प्रतियां छपीं, कितनी बिकीं और कितनी वापस आईं। हर प्रकाशक छह महीने में स्पष्ट और प्रमाणित रॉयल्टी स्टेटमेंट लेखक को उपलब्ध कराए, तो अविश्वास और संदेह की जगह पर भरोसा और सहयोग जन्म लेगा।

हिंदी में आज भी अधिकतर लेखक बिना किसी औपचारिक अनुबंध के अपनी किताबें छपवाते हैं। अनुबंध में अग्रिम राशि, डिजिटल बिक्री और अनुवाद अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि लेखक कानूनी स्तर पर सुरक्षित रहे।

तीसरा पहलू है डिजिटल और ऑफलाइन के बीच संतुलन। आज का पाठक पुस्तकालय या किताबों की दुकानों तक सीमित नहीं है, वह मोबाइल स्क्रीन पर भी साहित्य खोज रहा है। हिंदी प्रकाशक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-बुक्स और ऑडियो बुक्स को अपनाएं, तो उनकी पहुंच नए पाठक वर्ग तक होगी। यह न सिर्फ बिक्री बढ़ाएगा, बल्कि अधिक आय का अवसर देगा।

चौथा महत्वपूर्ण पक्ष है, लेखक संगठनों की भूमिका। अकेला लेखक हमेशा असुरक्षित रहता है, लेकिन सामूहिक रूप से लेखक अपनी आवाज को मजबूत बना सकते हैं। लेखक मिलकर प्रकाशन अनुबंधों और रॉयल्टी व्यवस्था पर निगरानी रखें, तो उनके पक्ष को नजरअंदाज करना कठिन होगा। सामूहिक दबाव प्रकाशकों के रवैये में बदलाव ला सकता है और लेखक-प्रकाशक के बीच रिश्ते को बराबरी के स्तर पर ला सकता है। सबसे आवश्यक है लेखक की आर्थिक गरिमा का सम्मान। किसी भी लेखक को केवल पुरस्कार, प्रशंसा और शोहरत से संतोष करना न पड़े, बल्कि उसे अपनी लेखनी से जीवनयापन करने का अधिकार मिले। साहित्य पेशा भी है और इसकी गरिमा तभी सुरक्षित होगी जब लेखक को उसके परिश्रम का न्यायपूर्ण प्रतिफल मिले।

विनोद कुमार शुक्ल के लेखन की विशेषता रही है, छोटी बातों में अनंत को देखना। उनकी पंक्तियां अक्सर मामूली जीवन को अद्भुत कविता में बदल देती हैं। आज जब उन्हें यह रॉयल्टी मिली, तो यह घटना उनकी रचनाओं की तरह ही प्रतीकात्मक हो गई। जैसे दीवार में अचानक खुली खिड़की से रोशनी आ जाए और कमरा नया लगने लगे।

(लेखक मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, साहित्य और कला पर नियमित लिखते हैं)