ईमानदारी से कहूं तो इसका अंदेशा नहीं था। मैं क्या, दूरदराज के छोटे शहरों में रहने वाले मेरी पीढ़ी के किसी सिनेमची को नहीं रहा होगा। हालांकि लोकप्रिय फिल्म साप्ताहिक ‘स्क्रीन’ में दो पृष्ठों के एक विज्ञापन ने हमें चेतावनी देने की कोशिश की थी। वह फिल्म इंडस्ट्री के नवोदित सितारे, आमिर खान के हीरो के रूप में 1988 में प्रदर्शित हो रही कयामत से कयामत तक नामक फिल्म के बारे में थी। “आमिर खान कौन है?... पड़ोस की किसी लड़की से पूछो”। इस विज्ञापन में सवाल और जवाब दोनों थे, जिससे हमारा कौतूहल बढ़ना लाजिमी था। मुझे उस नए कलाकार के बारे में जरा सा भी इल्म न था, इसके बावजूद कि मैं अपने आप को गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पार का सबसे बड़ा फिल्मी कीड़ा समझता था। सो, विज्ञापन में दिए गए सुझाव पर अक्षरशः अमल करते हुए मैंने पड़ोस का एक दरवाजा खटखटाया। मेरे लिए यह राहत की बात थी कि वहां रह रही नवयुवती को साप्ताहिक में छपे, काला चश्मा पहने उस छोटे कद के नायक के बारे में कोई भान न था। “कोई नया एक्टर है, जो आएगा और जाएगा,” उसने बिना उस पर दूसरी नजर डाले कहा।

कयामत से कयामत तकः आमिर की इसी फिल्म से खान दौर की शुरुआत

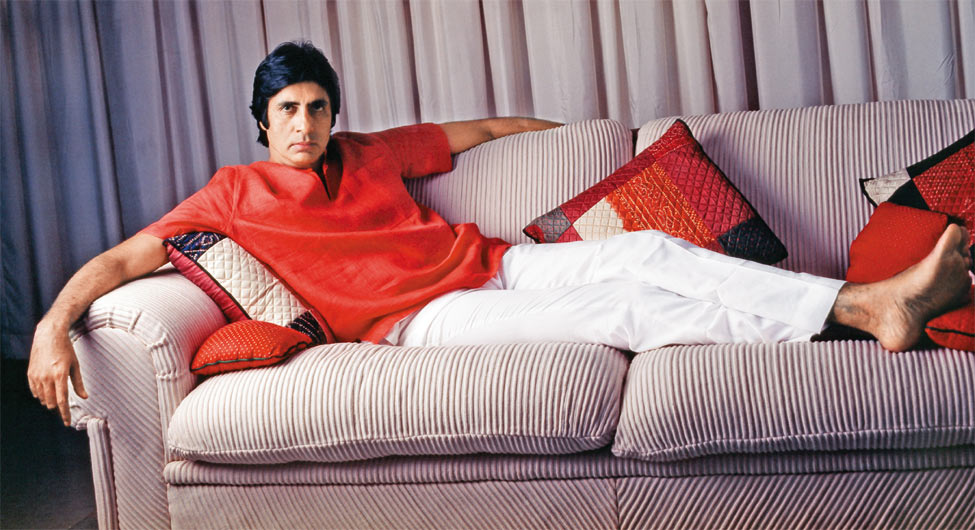

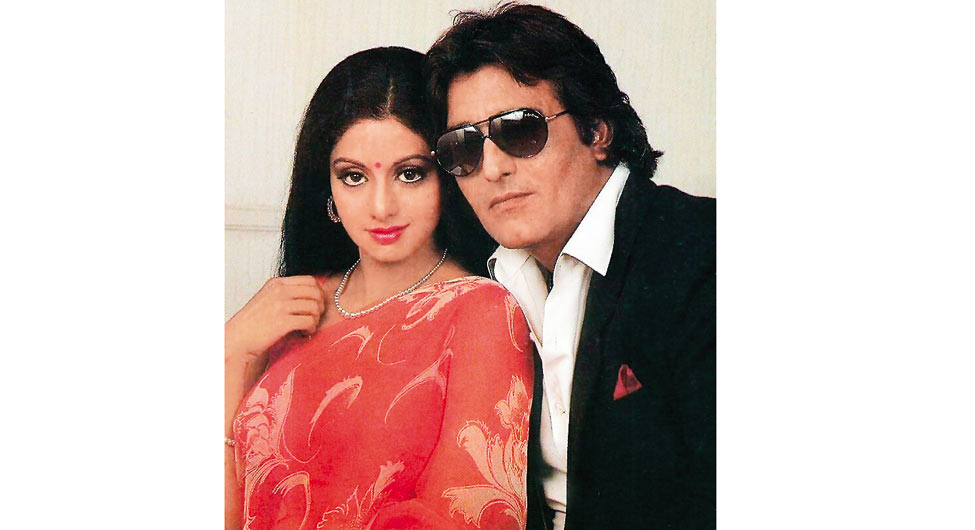

जाहिर है, मोहतरमा के सिर से विनोद खन्ना का जादू उतरा नहीं था, जो कुछ महीने पहले ही ओशो के विवादास्पद अमेरिकी आश्रम, रजनीशपुरम से अभिनय की दुनिया में वापस लौटे थे। जी हां, वही खन्ना साहब, चौड़ी छाती, उड़ती जुल्फें और जॉन वेन जैसी चाल वाले। वह अस्सी का दौर था, दोस्तों! हमारा हीरो बिलकुल हीरो जैसा दिखना चाहिए था। मर्द को दर्द नहीं होता टाइप, जिसकी हर अदा में खालिस मर्दानगी दिखती थी। अंग्रेजी के ‘अल्फा मेल’ की तरह। के.सी. बोकाड़िया जैसे हिंदी सिनेमा के सिरमौर, जिनकी मारधाड़ से भरपूर फिल्मों के कारण उन दिनों बॉलीवुड में उनकी तूती बोलती थी, को किसी ऐरे-गैरे को हीरो के तौर पर साइन करना गवारा न था। उस वक्त ‘हीरो तो खन्ना जैसा हो, वर्ना न हो’ जैसा कुछ माहौल था।

उस दौर में व्यावसायिक हिंदी सिनेमा का नायक ‘ही मैन’ होता था, जिसमें यूनानी पौराणिक कथाओं के नायक एडोनिस और महाभारत के बलशाली भीम के गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण होता था। परदे पर वे नायिकाओं के जितने बड़े रक्षक दिखते थे, उतने ही बड़े पितृसत्तात्मक समाज के प्रतीक होते थे। अपनी नायिकाओं से उनके व्यवहार में यह अक्सर दिखता था।

“आप ऐसे कपड़ों में बाहर निकलेंगी तो सीटियां नहीं तो क्या मंदिर की घाटियां बजेंगी?” पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे बच्चन साहब अपनी भारी-भरकम आवाज में नायिका जीनत अमान से 1980 में प्रदर्शित दोस्ताना में तब पूछते हैं, जब वह एक सड़कछाप मनचले को घसीटते हुए थाने पहुंचती हैं, जिसने उनके साथ छेड़खानी की थी। उस दौर में ऐसे संवादों को नारी स्वतंत्रता पर आघात नहीं समझा गया। बल्कि यह नायक की छवि को और चमका गया। सोशल मीडिया के जमाने में बिग बी को ऐसा संवाद बोलने पर आज की बेखौफ ट्रोल सेना उनका जीना दूभर कर देती, पर उन दिनों सलीम-जावेद के लिखे हर डायलॉग पर तालियां बजीं; कभी-कभी सीटियां भी, बिलकुल वैसी, जैसे पेंटल ने राज खोसला निर्देशित दोस्ताना में बजाई थी। भले ही वे सीटियां स्त्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली हों।

लगता था, उस जमाने का हीरो सीधे गुलशन नंदा नहीं, बल्कि मिल्स ऐंड बून के रूमानी उपन्यासों के पन्नों से निकल आया हो, थोड़े अलग रंग के चमड़े के साथ। वह न सिर्फ लंबा, भूरा और खूबसूरत था, बल्कि लगता था कि उसने सुनहरे परदे के अजर-अमर, गंजे खलनायक मुद्दु बाबू शेट्टी के एक्शन गुरुकुल से बकायदा मारधाड़ का डिप्लोमा भी लिया हो। (आज के मिलेनियल्स के लिए, दिवंगत शेट्टी साहब चर्चित निर्देशक रोहित शेट्टी के पिता हैं।)

“बच्चन छह फुट दो इंच के हैं,” हम दोस्तों में इसका अक्सर जिक्र होता। हम दर्शकों के अपने कानून में, लंबाई के हिसाब से हीरो को कम से कम छह फीट का तो होना ही चाहिए। इससे छोटे अभिनेता को 70 एमएम के इस्टमैनकलर साम्राज्य में एक्शन-इमोशन के शोले छोड़ने की इजाजत नहीं थी। हमारा हीरो भले ही अभिनय का ककहरा न सीख पाया हो, लेकिन अगर वह दिखने में इतना सुदर्शन है कि वह स्टार ऐंड स्टाइल पत्रिका के पोस्टर की शोभा बढ़ा सकता था तो हमें स्वीकार्य था। हमारे दौर के कई हीरो वर्षों तक महज खूबसूरती के बल पर टिके रहे, जिसका सारा श्रेय उनके माता-पिता को जाना चाहिए था।

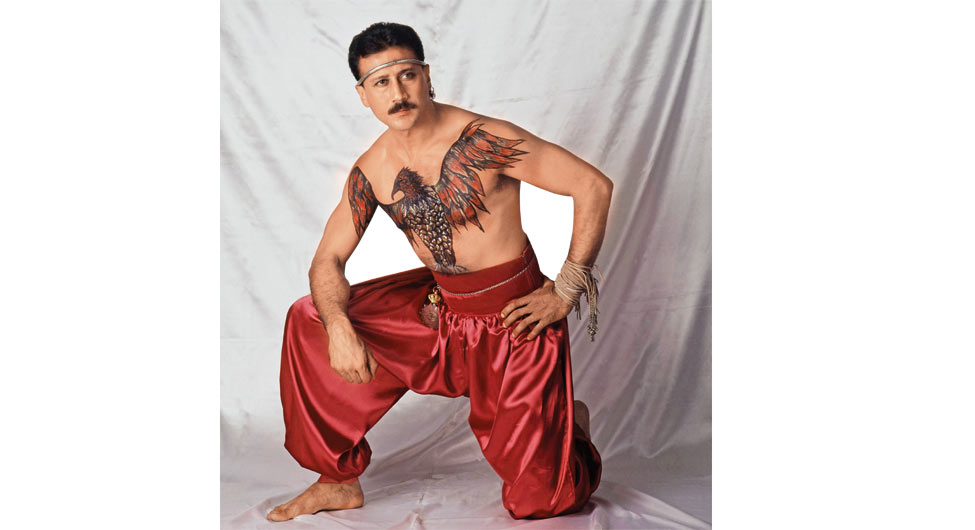

गोविंदा ने खान दौर में भी अपनी अलग पहचान बनाई

लेकिन ये क्या? आमिर शायद पांच फीट, चार इंच थे, या फिर उससे भी कम। यह ठीक है कि हॉलीवुड ने डस्टिन हॉफमैन और डडली मूर जैसे छोटे कद वाले अभिनेताओं को सिर-आंखों पर बिठा कर रखा था, लेकिन हमारे हीरो को अगर हमारा प्यार, प्रशंसा और खासकर सीटी चाहिए थी तो उन्हें लंबा और सुदर्शन व्यक्तित्व वाला ही होना होना चाहिए था। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था।

कुछ दिनों के बाद जब मैं उस नवयुवती से मिला जो अपने से दोगुने उम्र के नायक के प्यार में पागल थी, तो मैंने उसे बदला-बदला पाया। “आमिर कित्ता क्यूट हैं, न?” उसने पूछा। “आपने ‘क्यू-एस-क्यू-टी’ देखी?” उसके चेहरे पर पछतावे का कोई भाव न था। खन्ना के पाले से कूदकर खान के प्रति निष्ठा जाहिर करने में वह हरियाणा के आयाराम-गयाराम को कड़ी टक्कर दे रही थी। वह अकेली नहीं थी। मुझे यह देखकर बड़ी कोफ्त हुई कि आमिर मेरे मोहल्ले की हर षोडशी का पसंदीदा हीरो बन चुका थे और अब हर घर से ‘पापा कहते हैं’ की धुन बाहर आ रही थी। मुझे इससे भी चिढ़ हुई कि आखिर हर कोई उस फिल्म को ‘क्यू-एस-क्यू-टी’ क्यों कह रहा है? बताओ भला, हमारी पीढ़ी के किसी सिनेमा के शौकीन ने दुल्हन वही जो पिया मन भाए (1977) की कभी ‘डी-डब्लू-जे-पी-एम-बी’ कह कर तौहीन की? और अगर करते भी तो क्या राजश्री वाले हम पर मुकदमा न ठोक देते? हम फिल्मों को संजीदगी से लेते थे, जनाब!

उधर आमिर की लोकप्रियता के बढ़ते ग्राफ के बावजूद हम आशावादी थे, यह सोचकर कि ‘क्यू-एस-क्यू-टी’ की बॉक्स ऑफिस सफलता एक अपवाद सिद्ध होगी। हम अपने आप को यह कहकर सांत्वना देते रहे रहे कि फिल्म आनंद-मिलिंद के कर्णप्रिय संगीत और आमिर के चाचा, फिल्मकार नासिर हुसैन के प्रचार-प्रसार के अभिनव तरीकों की बदौलत सफल हुई।

जाहिर है, हमें अब भी अपने पुराने हीरो में पूरा यकीन था। इसके बावजूद कि उनके चेहरों पर उम्र ने चुगली करना शुरू कर दिया था। वे अब भी बिना बटन लगाए सिल्क शर्ट पहनते थे ताकि उनके रंगे हुए बाल छाती पर दिख सकें। वे और कुछ दिखाते तो उन्हीं की छवि को नुकसान होता। उस दौर का शायद ही कोई हीरो स्विमिंग पूल में कूदने की जुर्रत करता था। उन दिनों की हमारी पसंदीदा फिल्मी पत्रिकाएं हमें चुपके से बता देती थीं कि कौन हीरो ‘फेसलिफ्ट’ कराने विदेश गया हुआ है। उस दौर में किसी ने बोटॉक्स का नाम नहीं सुना था। अधिकतर अभिनेताओं के लिए वह दौर सिक्स एब्स का नहीं, सिक्स पेग्स का था, वह भी पटियाला वाला। कोई फिटनेस ट्रेनर या डायटीशियन रखने की सोचता भी नहीं था, जिसका असर सिनेमास्कोप के परदे पर साफ नजर आता था। अधेड़ उम्र के नायक अपनी बढ़ती तोंद छुपाने के लिए ढीलेढाले जैकेट पहनने लगे, लेकिन जॉनी वॉकर (अभिनेता नहीं!) से उनका वर्षों पुराना याराना कहां छुपने वाला था!

ओशो आश्रम जाने से पहले विनोद खन्ना और अमिताभ के बीच थी टक्कर

इसलिए, जब ‘क्यू-एस-क्यू-टी’ के बाद आमिर की कई फिल्में फ्लॉप हुईं, तो हमारे चेहरों पर “मैंने कहा था न” वाली मुस्कराहट वापस आ गई। हम निश्चिंत हो गए कि इनका भी वही हाल होने वाला है, जो कुमार गौरव का लव स्टोरी (1981) के बाद हुआ था। हमें लगा, आमिर भी जल्दी ही अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर गुमनामी में खो जाएंगे। जो नवयुवतियां उनके नाम की कसमें खा रही हैं, उन्हें कोई नया ‘दिल का राजा’ मिल जाएगा और वे आमिर को दूध में गिरी मक्खी की तरह अपने दिल से निकाल फेंकेंगी।

यह सब इसलिए होगा क्योंकि हमारे लिए हमारा हीरो न सिर्फ दिखने में लंबे-चौड़े डीलडौल वाला सुदर्शन लौहपुरुष था, बल्कि जो अजर-अमर था, सिर्फ अजेय नहीं। वह एक निर्जन गोदाम में एक दर्जन गुंडों के साथ अपने आप को बंद कर उसकी चाबी दूर फेंककर कहता था, ‘आओ, लड़ते हैं!’ या फिर वह शहर के सबसे बड़े दबंग को कहता था की वह तब तक कुर्सी पर न बैठे जब तक उसे कहा न जाए, क्योंकि ‘यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं’। या फिर वह दिलकश दिलवाला जो नई, महंगी, आयातित मर्सिडीज का कचूमर निकालकर उस समय बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हॉलीवुड फिल्मों जैसा रोमांच हिंदी सिनेमा के परदे पर दिखाने से नहीं हिचकिचाता था। “मर्द को उसकी जुबां और औरत को उसके हुस्न से पहचाना जाता है, वल्लाह!” जैसे डायलाग को अब भी तालियां मिलती थीं। हम बेशर्म की तरह उनकी नकल करते थे। भले ही हम कितने भी मूर्ख दिखें, लेकिन हमने अपने हीरो के लिए अपना प्यार सारे जमाने को दिखाने में कभी कोताही नहीं की।

ओह, हम हकीकत की दुनिया से कितने परे थे! नब्बे के दशक में वक्त धीरे-धीरे बदल रहा था लेकिन हम उससे बिलकुल अनजान थे। नई पीढ़ी के युवा हीरो पहले के हीरो जैसे नहीं थे। अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और घिसे-पिटे फॉर्मूले से दूर रहने के कारण उन्होंने हिंदी सिनेमा की दुनिया को उलट कर रख दिया। वो आम लोगों के हीरो थे, हमारी जानी-पहचानी कायनात के। वो नहीं जो किसी और फंतासी दुनिया के लगते हों!

आमिर की फिल्म सुपरहिट होने के बाद अगले ही साल सलमान ने मैंने प्यार किया (1989) से हलचल मचा दी और फिर दो-तीन साल बाद शाहरुख ने दीवाना (1992) से लोगों को दीवाना बना दिया।

लगभग तीन दशक बीत चुके हैं। तब से लेकर आज तक यही तिकड़ी इंडस्ट्री पर राज कर रही है। इनके करिअर ने साल दर साल नई ऊंचाइयों को छुआ है और आज भी वे नए शिखर को छूने को उतावले दिखते हैं, भले ही कोरोनावायरस महामारी के काल में ‘कंटेंट’ इंस्टाग्राम पर चार करोड़ से अधिक अनुयायी वाले किसी भी बड़े अभिनेता से बड़ा स्टार बन गया है।

नब्बे का दशक वाकई खान तिकड़ी का था, जिन्होंने बाकी सबको स्टारडम की दौड़ में पीछे छोड़ दिया। अचानक पिछली दौड़ के सब हीरो बुझे-बुझे और थके-हारे लगने लगे। यहां तक कि उनसे उम्र में कुछ बड़े सितारे जैसे मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और सनी देओल की चमक भी उनके सामने फीकी पड़ने लगी। सिर्फ और सिर्फ गोविंदा अपनी कॉमेडी फिल्मों की वजह से कुछ वर्षों तक दौड़ में रहे, लेकिन नई सदी की शुरुआत होने तक वे भी अप्रांसगिक हो गए। यह बात और है कि गोविंदा भी उन्हीं की तरह आमजन के हीरो थे जिन्होंने बॉलीवुड के पुराने ढर्रे के हीरो की इमेज को तोड़कर नई जमीन तैयार करनी पहले ही शुरू कर दी थी।

आमिर और सलमान ने एक के बाद मैंने प्यार किया (1989), साजन (1991), हम आपके हैं कौन (1994), दिल (1990), राजा हिन्दुस्तानी (1996) जैसी सुपरहिट फिल्में दीं, लेकिन यह शाहरुख खान थे जो डर (1993), बाजीगर (1993) और खासकर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995) जैसी फिल्में कर उनसे आगे निकल गए। ‘डी-डी-एल-जे’ ने तो नब्बे के दशक में संगीतमय रोमांटिक सिनेमा के दौर को पुनर्जीवित कर दिया।

आमिर और सलमान तो बांद्रा के बंदे थे, जो मशहूर फिल्मी परिवार के वारिस थे। शाहरुख के सिर पर किसी का वरदहस्त न था। अगर आप विवेक वासवानी और कर्नल राज भारती को उनका गॉडफादर समझते हैं, तो कोई बात नहीं। अपने सपने पूरे करने की उम्मीद लिए बंबई आने से पूर्व उन्होंने सिर्फ दिल्ली में दूरदर्शन के लिए सर्कस और फौजी जैसे सीरियल किए थे, जो 1989 में दिखाए गए थे।

शाहरुख के आने तक आमिर और सलमान बड़े सितारे बन चुके थे, लेकिन शाहरुख को संघर्ष के दिनों में खाली पेट माहिम के फुटपाथ पर कभी नहीं सोना पड़ा। उन्हें शुरुआत में ही फिल्में मिल गईं और उनकी झोली में डर और बाजीगर जैसी हिट फिल्में आ गईं, जिन्हें आमिर और सलमान ने अस्वीकार कर दिया था। और तो और, बाजीगर का ऑफर तो अरमान कोहली तक ने रिजेक्ट कर दिया था।

शाहरुख ने जल्दी ही बांद्रा बैंडस्टैंड में एक हेरिटेज बंगला खरीद लिया जिसका नाम उन्होंने मन्नत रखा। यह वही बंगला था जहां तेजाब (1989) का हिट गीत एक दो तीन... फिल्माया गया था। अब यह बंगला बच्चन साहब के जुहू स्थित जलसा की तरह मुंबई में हर सिनेमा प्रेमी पर्यटक का बड़ा आकर्षण का केंद्र है।

बीच-बीच में जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार भी आए

हालांकि ऐसा नहीं था कि नब्बे के दौर में खान तिकड़ी की कोई फिल्म घिसे-पिटे फॉर्मूले पर आधारित नहीं थीं। अगर किसी ने राम जाने (1995) और गुड्डू (1995) देखी हो तो उसे पता होगा कि शाहरुख महान अभिनेताओं में शुमार नहीं हो सकते, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपने आप को अभिनेता के रूप में सवांरा। आज भी सैकड़ों मिमिक्री कलाकार ‘क..क.. क.. क ..क.. किरण’ की नकल कर लोगों को गुदगुदा रहे हों, लेकिन उस दौर में इसे बहुत वाहवाही मिली थी।

पिछली सदी के अंत तक तीनों खान सुपरस्टार के रूप में स्थापित हो चुके थे। मल्टीप्लेक्स का दौर आने के बाद वे बॉक्स ऑफिस के अजेय बादशाह भी बन गए। आमिर ने लगान (2001) और दिल चाहता है (2001) से अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्में करनी शुरू की; सलमान ने भी हम दिल दे चुके सनम (1999) से अपने हुनर का लोहा मनवाया और शाहरुख को तो बॉक्स ऑफिस का बादशाह कहा जाने लगा। विदेशों में तो उन्हें बॉलीवुड का भगवान कहा जाने लगा। वे सब सौ-दो सौ करोड़ के हीरो हो गए। इसका बहुत कुछ श्रेय यशराज फिल्म्स और करण जौहर को जाता है, जिन्होंने उनकी प्रतिभा पर भरोसा किया।

शाहरुख ने कभी खतरा मोल लेने में झिझक नहीं दिखाई। बड़े निर्माताओं के अलावा उन्होंने कुंदन शाह, केतन मेहता, अजीज मिर्जा और मणि रत्नम सरीखे संजीदा फिल्मकारों के साथ भी काम किया जिन्हें व्यावसायिक नहीं समझा जाता था। यह सिर्फ उनकी कुछ नया करने के इच्छा थी जिसने उन्हें औरों से जुदा बनाया। वे फिल्म इंडस्ट्री की नई-पुरानी अभिनेत्रियों के साथ लक्स साबुन का विज्ञापन करने से भी नहीं झिझके। फिल्म पत्रिकाओं ने उन्हें ‘मेट्रोसेक्सुअल’ के खिताब से नवाजा। उन्होंने बाकी दोनों लोकप्रिय खानों की तरह अपने आप को नए दौर में पूरी तरह से ढाल लिया। बॉलीवुड तीनों खानों का एकछत्र साम्राज्य दिखने लगा।

इन तीनों सितारों की सफलता का आधार नए भारत का मध्य वर्ग रहा है। उदारीकरण के बाद के दौर में वे आम आदमी के हीरो रहे हैं। वे पहले के हीरो की तरह तो बिलकुल नहीं। शाहरुख जैसे नायक के लिए लोगों का दिल जीतने के लिए ढिशुम-ढिशुम करने की जरूरत नहीं रही है। उनके लिए परदे पर आंखों में चमक लिए, अपनी बाहें फैला कर अपनी डिंपल वाली मुस्कान दिखाना ही काफी था।

(लेखक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है)