अब किसी दिन

आ मत जाना

इतनी मुश्किल से

तुम्हारी अनुपस्थित उपस्थिति के साथ

रहने की आदत पड़ी है

ये पंक्तियां वही कवि लिख सकता है, जिसने प्रेम और विरह को गहरे पैठकर जाना हो, एक साथ और उनकी ‘मुश्किलों’ को पहचाना हो। यह सामान्य लगता कथन अगर मर्मांतक हो उठा है तो इसीलिए कि यह अनुभव कविता में तब्दील हो सका है। कुलदीप कुमार के संग्रह बिन जिया जीवन की एक बड़ी खूबी यही है कि इसमें, इसकी कविता में, रोजमर्रा के जीवन-अनुभवों को, संबंधों को शिद्दत से उकेरा गया है। उन्हें देर और दूर तक मथकर प्रकट किया गया है। ये ‘सामान्य’ जीवन-प्रसंग, किसी बड़े बोध और अनुभवों की बड़ी व्याप्ति तक पहुंचा देते हैं। याद नहीं पड़ता कि किसी कवि ने हिंदी में ‘मिलने-बिछुड़ने’ को इतनी तरह के जीवन-प्रसंगों में व्यक्त किया हो। इस सिलसिले में इस संग्रह की कविताओं ‘रेलवे स्टेशन का पुल’ और ‘लंच पर प्रेम’ को विशेष रूप से याद किया जा सकता है, जिनका सार-संक्षेप संभव ही नहीं, उन्हें पढ़कर ही उनके मर्म, आंतरिक विह्वलता और शक्ति को जाना जा सकता है।

जो लोग कुलदीप कुमार को साहित्यिक-सांस्कृतिक, सामाजिक-राजनैतिक विषयों पर निरंतर हिंदी-अंग्रेजी में लिखने वाले सजग-सचेत पत्रकार के रूप में जानते रहे हैं, वे उनके कवि-रूप को पाकर निश्चय ही अचरज से भर उठेंगे, प्रसन्नता से भी। कविता के सभी (तरह के) पाठक इन कविताओं का साथ चाहेंगे, क्योंकि इसमें उन्हें अपने अनुभवों के अव्यक्त, (रहस्यमय भी) ‘अक्स’ मिलेंगे। हालांकि कुलदीप ने इसे ‘बिन जिया जीवन’ कहा है, पर ये कविताएं कुछ मुख्य और एकांतिक भाव से, एक साथ इतनी खरी और उदात्त हैं कि जिए गए, जिए जा रहे जीवन की गूंज इनमें भरी हुई है। ‘बिन जिया जीवन’ तो यहां वही है, जिसे व्यक्त करने की छटपटाहट है, क्योंकि उसके व्यक्त होने पर ही वह ‘जिया हुआ’ बन सकेगा। यह जोड़ना प्रासंगिक होगा कि उसी अव्यक्त की छटपटाहट की ये कविताएं हैं, और कवि की वही ‘छटपटाहट’ हमारा गहरा प्राप्य बन गई है। हर अच्छी कविता यही तो करती है।

हिंदी में एक जमाने में रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर जी आदि के प्रसंग से, इन्हीं में कमलेश, विष्णु खरे, गिरधर राठी को भी जोड़ लें, तो यह बहस चला करती थी कि कवि मानो अच्छा पत्रकार नहीं हो सकता या कवि और पत्रकार को एक साथ, एक ही तराजू के पलड़ों में कैसे रखा जा सकता है, कि उनका वजन दोनों पर ठीक-ठाक मालूम पड़े, तराजू एक ओर ज्यादा झुक न जाए। उस अजीबोगरीब बहस का ‘उत्तर’ भी हैं ये कविताएं।

उसे छोड़ें, फिलहाल। उस पर आगे और कुछ न कहें। लौटें, अब इस ओर कि ये ‘मिलने-बिछुड़ने’ की अपूर्व कविताएं तो हैं ही पर, इनकी रेंज बहुत बड़ी है। हर मामले में वह समृद्ध भी हैं, जिनमें भाषा-व्यवहार की समृद्धि को भी मैं शामिल करना चाहूंगा। और इनकी तीखी उद्भावना को भी। अछूते से प्रसंगों को भी। इनमें एक ओर ‘सामयिक’ जीवन है। ‘अपने समय’ का, उसकी चिंताओं का, गहरा बोध भी है। साथ ही, ऐतिहासिक-पौराणिक पात्रों के प्रसंग से भी मानवीय संबंधों और मर्मों की जांच-परख है एक कवि की तरह। जब हमने ‘कवि की तरह ही’ कहा तो, इसे ध्यान में रखकर ही कि कवि की भी अपनी एक समाजशास्त्रीय, ‘पौराणिक दृष्टि’ हो ही सकती है, उसकी अपनी एक ‘वैचारिकी’ भी, पर कविता लिखते वक्त, कविता की विधा में कुछ व्यक्त करते ही, कवि-रूप में प्रबल हो उठना पड़ता है। वह प्रबल नहीं होगा, तो ‘वैचारिकी’ भी उसके काम न आएगी।

इनमें कुलदीप का कवि-रूप ही प्रबल है। संग्रह में एक कविता है, ‘आक्तोविओ पास से एक मुलाकात’। 1985 में कवि से एक अनौपचारिक बातचीत के बाद यह लिखी गई थी। (पास को हिंदी में पाज भी लिखा जाता रहा है। पर, सही स्पानी उच्चारण यही है, संभवतः) इसमें पास, कवि यानी कवि-पत्रकार कुलदीप से कहते हैं, “यार, कविता तो सुनाओ एक ठो/ देखें कहां तक पहुंचा आधुनिक भावबोध/ श्रीकांत वर्मा के बाद/ मैंने खुश होकर कहा आदाब अर्ज/ मुलाहिजा फरमाएं हुजूर/ अर्ज किया है/ और फिर गिनकर चुप रहा पांच मिनट/ पास ने हुलसकर पीठ ठोकी/ कहा कविता हो तो ऐसी।”

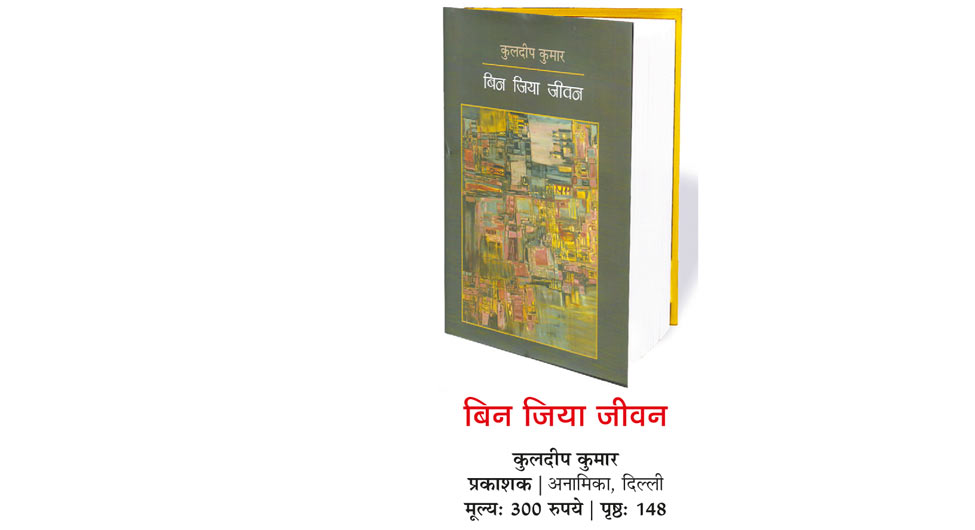

हम भी हुलसकर कुलदीप की पीठ ठोकना चाहते हैं, ऐसा धीरज, एक कवि के रूप में पहला संग्रह आया है 2019 में। पर, वे न जाने कब से कविता की दुनिया में थे, लिख रहे थे। चुपचाप। इसी तरह के सुंदर आवरणों के साथ, जैसा कि इसका है, श्रीपतराय की एक चित्रकृति के रूप में।