यह दुनिया जितनी तेजी से बदलती हुई दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है (या कहें बदली जा रही है)। दिखना अपने-अपने जगत की चौहद्दी से सीमित है। कोई उन्नीस देख पाता है, कोई बीस और कोई दस। यह जो दिखने और होने का फर्क है, उसमें वह सब कुछ समाया हुआ है जो हम देख नहीं पा रहे या जिसे हमसे छुपाया जा रहा है। मसलन, बीते दिसंबर के अंत की एक घटना से इसे समझना आसान होगा। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के अमेरिका स्थित एक कारखाने में एक रोबोट ने एक इंजीनियर को मार कर लहूलुहान कर डाला। उसने अपने दोनों हाथ इंजीनियर की बांह और पेट में घुसा दिए। इंजीनियर वहीं गिर पड़ा। फर्श पर खून ही खून था। श्रमिक यूनियन ने इसकी शिकायत की। इस सिलसिले में यूनियन की जांच में सामने आया कि वहां हर 21 में से एक कर्मचारी मामूली जख्मी और हर 26 में से एक गंभीर रूप से जख्मी होता रहता है। यह सिलसिला 2018 से चला आ रहा है लेकिन कंपनी ऐसी घटनाओं को छुपा ले जाती है, रिपोर्ट नहीं करती। इस बात पर भरोसा किया जा सकता है। इसकी एक वजह है। रूस में 2016 में एक लैब से एक रोबोट भाग गया था। यह खबर खूब चली थी। सड़क पर कोई प्रदर्शन हो रहा था। वह रोबोट वहां प्रदर्शन में शामिल हो गया। फिर उसे देखकर ट्रैफिक जाम लग गया। काफी देर बाद जब वह डिस्चार्ज हुआ, तब उसे वहां से हटाया जा सका। रोबोट के भागने और इनसान पर उसके हमला करने के बीच सात साल का फासला कुछ ज्यादा लंबा और अस्वाभाविक लगता है। अब जाकर जांच बता रही है कि ऐसे हमले तो 2018 में ही शुरू हो चुके थे। लिहाजा, रोबोट के भागने वाली खबर के समय से इसका एक सही परिप्रेक्ष्य बन सकता है।

यानी, जो बात पांच साल पहले शुरू हो गई थी, वह हमसे अब तक छुपाई जाती रही। अब भी उसे माना नहीं जा रहा। दूसरे, ऐसी घटनाएं एक धर्मसंकट भी खड़ा करती हैं। रोबोट के इनसान पर हमले की शिकायत कर्मचारी यूनियन ने अदालत में की। शिकायत कंपनी के खिलाफ है। जिन पर हमले हुए वे कंपनी के कारिंदे हैं, जिनका काम रोबोट को बनाना और चलाना है। यानी आदमी की बनाई चीज ने आदमी पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। शिकायत किससे करें और किसके हक में? कंपनी की तरह रोबोट को बचाएंगे, तो उसका निर्माता इनसान मारा जाएगा। इनसान को बचाएंगे तो अभियोग का भागी भी इनसान ही होगा और घाटा भी उसे ही होगा क्योंकि उसका जीवन इन रोबोट्स की सेवाओं का आदी हो चुका है। भारत में हमको आपको ये रोबोट दिखते भले ही नहीं हैं, लेकिन वे कंप्यूटर प्रोग्राम या अलगोरिद्म या मोबाइल ऐप या फिर सर्दी में कमरा गरम कर रहे थर्मोस्टेट जैसे मामूली यंत्र के रूप में हमारे बीच लगातार मौजूद हैं। क्या यह मामला मुर्गी और अंडे की पहेली जैसा है? आदमी की बनाई चीज के पलट कर उसी के खिलाफ हो जाने का दोषी आखिर कौन है?

‘माया’ और ‘निर्माता’ की पहेली

कभी-कभार कुछ सस्ती फिल्में कुछ बड़े सवालों की ओर इशारा कर बैठती हैं। बीते साल एक फिल्म आई है द क्रिएटर। कथानक 2070 की दुनिया में केंद्रित है जहां अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। बिलकुल वैसी ही, जैसी उसने अपने बनाए जनसंहारक हथियारों (डब्ल्यूएमडी) के खिलाफ ईरान और अफगानिस्तान में कुछ साल पहले छेड़ी थी। फिल्म में भी हमला दक्षिणी गोलार्द्ध में ही हुआ है, क्योंकि इधर की जनता एआइ के साथ है। यहां बाकायदा एआइ सैनिक बनाए जा चुके हैं जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको दो में से एक को चुनना हैः एआइ-समर्थक और साम्राज्य-विरोधी पक्ष को या एआइ-विरोधी साम्राज्यवादी पक्ष को। एक और नया धर्मसंकट!

एआइ पुलिस: द क्रिएटर में 2070 का दृश्य

बहरहाल, फिल्म का असल तनाव यह है कि अमेरिकी फौजों को दक्षिणी गोलार्द्ध में किसी ‘निर्माता’ की खोज है। जैसे उसे कभी ओसामा बिन लादेन की तलाश थी। ‘निर्माता’ वह व्यक्ति है जो दुनिया की सबसे बड़ी और अजेय एआइ ताकत को बनाने में लगा हुआ है। यह प्रोडक्ट दरअसल एक बच्चा है जिसे ‘निर्माता’ की बेटी ‘माया’ ने गर्भधारण करके ‘बनाया’ है (पैदा नहीं किया, बनाया है)। अमेरिकी फौजें ‘माया’ को ट्रैक करते हुए उसके पिता ‘निर्माता’ तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। इस क्रम में यह रहस्य खुलता है कि ‘माया’ ही ‘निर्माता’ है। बाप-बेटी का कोई मसला ही नहीं है।

फिल्म से बाहर निकल कर बात करें, तो निर्माता और माया का एक होना ऐसी दार्शनिक गुत्थी है जिसे बरसों से सुलझाया जा रहा है। निर्माता तक पहुंचने के लिए शास्त्रों में माया से मुक्ति की राह सुझाई गई है। हमें लगातार बताया गया है कि दुनिया में सब कुछ ऊपर वाले की माया है। इस माया से पार पाना ही परम को प्राप्त करना है। इस प्रक्रिया में लगे हुए व्यक्ति को अगर कभी पता चला कि परम निर्माता यानी स्रोत तो कोई है ही नहीं, जो है सब माया ही है, तब क्या होगा? माने, फिल्म का अंतिम सत्य यदि जिंदगी का सत्य बन जाए तो क्या हो? वापस वही सवाल, कि जिस रोबोट को मनुष्य ने बनाया वह मनुष्य ही एक प्रक्रिया में रोबोट बन जाए, तो आप अभियोग किस पर चलाएंगे? और बचाएंगे किसको?

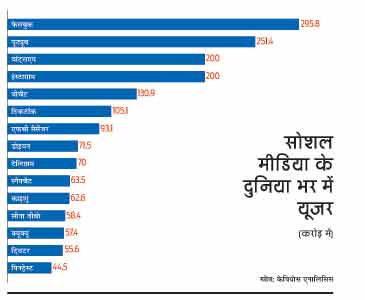

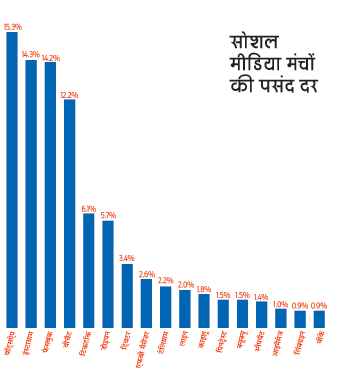

आज 2024 में यह सवाल उतना भी काल्पनिक नहीं रह गया है। इसके संकेत दुनिया भर में बिखरे पड़े हैं। अमेरिका में 30 से ज्यादा प्रांतों ने इंस्टाग्राम और उसकी मूल निर्माता कंपनी मेटा के खिलाफ अक्टूबर 2023 में एक मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमे में आरोप है कि इन सोशल मीडिया मंचों का चरित्र ऐसा है जो बच्चों और किशोरों को उसकी लत लगा देता है और उनकी मानसिक सेहत पर नकारात्मक असर डालता है। कैलिफोर्निया के ओकलैंड में दर्ज करवाया गया यह मुकदमा कहता है कि मेटा और उसकी कंपनी फेसबुक जानबूझ कर युवाओं को सोशल मीडिया पर ज्यादा समय तक फंसाए रखती है, उन्हें उसकी आदत डलवाती है और दूसरों से लाइक पाने की चाहत में आभासी सामाजिक स्वीकार्यता की जरूरत को पैदा करती है।

मुकदमा कहता है कि यह सब कुछ मेटा ने अपनी प्रौद्योगिकी के बल पर किया है और इस सबके पीछे उसकी मंशा मुनाफा कमाना है। नौ और राज्य ऐसा ही मुकदमा करवाने की प्रक्रिया में हैं, जिससे कुल वादियों की संख्या अब 42 हो जाएगी। मेटा ने आधिकारिक बयान में इस मुकदमे पर अफसोस जताया है कि अटॉर्नी जनरल ने कंपनी के साथ सहयोगात्मक रवैया दिखाने के बजाय यह रास्ता चुना। यानी कंपनी यह मानने को तैयार नहीं है कि वह बच्चों के भीतर नकली वास्तविकताओं को रोप कर असली दुनिया से उन्हें दूर कर रही है और उन्हें रोबोट में तब्दील कर रही है।

यह मुकदमा दिखाता है कि सोशल मीडिया, प्रौद्योगिकी और एआइ आदि की सामान्य सामाजिक समझदारी के मामले में अमेरिका दूसरे देशों से बहुत आगे निकल चुका है। भारत जैसे समाज में बुरी आदतों या लत के लिए अब भी मां-बाप परंपरागत रूप से बच्चे को ही जिम्मेदार मानते हैं। समाज भी लती बच्चों के मां-बाप और उनके पालन-पोषण को ही कोसता है। यहां तो मां-बाप पांचवीं में पढ़ने वाले अपने बच्चे को कोडिंग सिखा कर गर्व महसूस कर रहे हैं और तीन साल की उनकी बच्ची यूट्यूब पर कार्टून देखकर ही खाना खा रही है। यही देखने का फर्क है। इसे सभ्यता की रफ्तार का फर्क भी कह सकते हैं।

जो पश्चिम में तीस-चालीस साल पहले घट चुका है, अब हमारे यहां घट रहा है। जाहिर है, द क्रिएटर में दिखाई गई पचास साल बाद की दुनिया उतनी भी काल्पनिक नहीं है। हमने देखा है कि अमेरिका और अन्य देश बरसों पहले अपने न्यूक्लियर संयंत्रों को बंद करके विकासशील देशों में उन्हें बेचने के लिए आज भी डील करने में लगे हुए हैं। उन्होंने परमाणु बम के अपने क्लब बना लिए और दुनिया में निःशस्त्रीकरण की संधियां करने निकल गए। उन्होंने लादेन और तालिबान को पैदा किया, फिर उन्हें ही मारने निकल गए। इसलिए भविष्य में एआइ के खिलाफ अमेरिका की जंग कोई कपोल कल्पना नहीं होनी चाहिए। सवाल है कि अपना क्या हो, जहां आज भी पचास फीसदी से ज्यादा आबादी तक इंटरनेट नहीं पहुंच सका है जबकि जिन तक पहुंचा है वहां इसकी आदत सामाजिक बीमारी की शक्ल लेती जा रही है?

अनुभव कैसे माल बना

कुछ-कुछ ऐसी ही हालत आज से डेढ़ सौ साल पहले भारत में चाय को लेकर थी। जिस तरह आज अखबारों और डिजिटल मीडिया में सोशल मीडिया की लत, उससे पैदा होने वाले अवसाद, खुदकुशी, आदि को लेकर खबरें छप रही हैं वैसे ही एक दौर 1880 के आसपास था जब भारत की प्रेस चाय के खिलाफ भड़की हुई थी। इसके ठीक समानांतर जनता में अंग्रेजों की पैदा की हुई चाय की आदत उत्साह के चरम पर थी। बांग्ला इतिहासकार गौतम भद्रा ने चाय के साम्राज्यवादी पेय से भारत का राष्ट्रीय पेय बनने तक के सफर पर एक दिलचस्प किताब लिखी है। कैसे ब्रिटेन और चीन के झगड़े के चक्कर में भारत को चाय की लत लगाई गई, इसका उसमें विवरण है। आज सोचकर देखिए, तो यह परिकथा जैसा लगता है कि चाय की लत हमें अंग्रेजों ने अपने मुनाफे के लिए लगाई थी। देश का प्रधानमंत्री भी खुद को ‘चायवाला’ बोलने में गर्व महसूस करता है।

इतिहास और सामूहिक स्मृति का परस्पर खेल ऐसे ही चलता है। इसलिए आदत या लत जैसी चीज के लिए पूरी तरह उसके शिकार को दोषी ठहराना हमेशा गलत होता है। यह मामला बाहरी नियंत्रण बनाम आत्म-नियंत्रण का है। किसी भी चीज की लत पर बहस के केंद्र में हमेशा एक सवाल बना रहता है कि क्या लोग यह मानते हैं कि उनका अपने व्यवहार पर नियंत्रण है। अपने व्यवहार पर नियंत्रण का अर्थ होता है स्वतंत्रेच्छा और स्वतंत्र विवेक का होना। स्वतंत्र विवेक के सामाजिक आयाम होते हैं। यह निरपेक्ष नहीं होता। जितना कम स्वतंत्र विवेक होगा, आदमी उतना बेईमान होगा, झूठा होगा, हिंसक होगा, इसे साबित करने के तमाम मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रयोग किए जा चुके हैं। अक्सर आदत या लत में जिसे विश्वास होता है उसका स्वतंत्र विवेक में विश्वास नहीं होता। इसलिए लत का सवाल अनिवार्य रूप से स्वतंत्र विवेक यानी बाहरी नियंत्रण का सवाल बन जाता है।

ईश्वर से लेकर चाय और टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक यह बात लागू है। लोगों का अपने व्यवहार पर पूरा नियंत्रण नहीं होता, यह खयाल बहुत पुराना है। पुराने जमाने में इसे ऊपरी हवा के चक्कर में होना, आदमी में प्रेतात्मा का वास, रूहानी आवाजों को सुनना और ऐसे ही तमाम नामों से पुकारा जाता था। आज के दौर में लोग अक्सर अपने किए की जिम्मेदारी नहीं लेने का ठीकरा सामाजिक कारकों, उत्पीड़न, भावनात्मक दबाव, बाहरी उकसावे, दिमागी तवाजुन, दवाइयों आदि पर फोड़ देते हैं।

इस मामले में पुराने और नए दौर के बीच एक अद्भुत समानता है। आधुनिक विज्ञान ने दरअसल बार-बार यह साबित करने की कोशिश की है कि मनुष्यता को चुनने या अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की आजादी नहीं है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर अवचेतन की प्रक्रियाएं हों या आनुवंशिक निश्चयवाद, मानसिक प्रक्रियाएं, रासायनिक ताकतें, ये सब एक तरह से वैज्ञानिक नियतिवाद को ही पुष्ट करती हैं। हाल के दिनों में इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिग्स-बोसॉन की खोज को ‘ईश्वरीय कण’ का नाम देना था। महान व्यवहारवादी चिंतक बी.एफ. स्किनर अपनी क्लासिक किताब ‘बियॉन्ड फ्रीडम ऐंड डिग्निटी’ में तमाम वैज्ञानिकों के हवाले से लिखते हैं कि सभी इनसानी कर्म पूर्व की घटनाओं से तय होते हैं और इसीलिए स्वतंत्रेच्छा या स्वतंत्र विवेक नाम की चीज महज भ्रम है।

इसके बावजूद दुनिया भर में लोग आम तौर से इस बात को नहीं मानते। सबसे ज्यादा नियतिवादी रहे प्राच्य समाजों में मनुष्य को सबसे ज्यादा उसके कर्मों का जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति देखी जाती है। यह अजीब विडंबना है। 1998 में एक इंटरनेशनल सोशल सर्वे प्रोग्राम का सर्वेक्षण आया था। उसमें दुनिया भर के ज्यादातर लोगों ने कहा था कि उन्हें लगता है वे अपने जीवन की कमान खुद थामे हुए हैं। कई वैज्ञानिक इस मान्यता को सदिच्छा से ज्यादा नहीं मानते। इसकी एक वजह है। जब कभी लोगों को यह लगने लगे कि उनकी क्रियाएं उनके वश में अब नहीं रह गई हैं, तो उसकी व्याख्या करने के वैज्ञानिक औजार या बहाने हमेशा उपलब्ध रहते हैं।

लत दरअसल एक ऐसी खास मान्यता या विश्वास का नाम है जो कहती है कि लोग अपने कहे में नहीं रहते और अपने कर्मों के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसी लतों का सबसे पुराना बचाव ईश्वर है और सबसे नया बचाव विज्ञान है। वैज्ञानिक इस बात को जानते हैं कि मनुष्य के स्वतंत्र विवेक को हराना बाहरी नियंत्रण से संभव है और उसे अपने किए की जवाबदेही से बचाने में भी विज्ञान तर्क दे पाने में सक्षम है, इसलिए एडिसन से लेकर मस्क तक विज्ञान के संस्थागत इस्तेमाल के पीछे का केंद्रीय दर्शन ही नियंत्रण रहा है।

यह वैज्ञानिक नियतिवाद उस मालिक को एक विराट सपना मुहैया कराता है, जो अपने कामगारों की मेहनत तो लूट पाता है, लेकिन काम करने में एक कामगार को अनुभूत हुए सुख या आनंद का एक छटांक भी नहीं छीन पाता। यही सपना पिछले सौ साल में बनी आधुनिक दुनिया की तरक्की के गर्भ में था, कि कैसे श्रम के अलावा इनसानी अनुभव को खरीदा-बेचा जा सके। अनुभव की खरीद-फरोख्त बिना वैज्ञानिक खोजों और वैज्ञानिक नियतिवाद के संभव नहीं हो पाती। जिस दिन कारोबार और विज्ञान का संगम हुआ, इनसान का अनुभव बाजार में नीलाम होने को अभिशप्त हो गया।

एमके अल्ट्रा और उसके आगे

वह न्यूयॉर्क के कोनी द्वीप स्थित लूना पार्क में जनवरी 1903 का एक ठंडा दिन था जब एडिसन ने भारी भीड़ के सामने बिजली का करेंट (एसी) छुआकर टॉप्सी नाम के एक हाथी को मार डाला। सब इस घटना को देखकर अवाक रह गए। एडिसन सबको दिखाना चाहता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी वेस्टिंगहाउस ने कितना खतरनाक बिजली का आविष्कार किया है, लेकिन मंशा कुछ थी। जैसे जादूगर अपनी हाथ की सफाई से सदियों से लोगों का ध्यान खींचता आ रहा है, एडिसन ने भी वही किया था। लोगों के इसी ध्यानाकर्षण को बाद में रेडियो और टीवी के माध्यम से बाजार का माल बनाकर बेच दिया गया।

आदमी के ध्यान के बाजारीकरण की व्यवस्थित शुरुआत टीवी के आने के बाद इस अहसास के साथ हुई कि यदि कोई टीवी के प्रोग्राम का पैसा चुकाने को तैयार भी हो, तो उसकी जेब से जबरन पैसा नहीं निकलवाया जा सकता। इसके लिए प्रोग्रामों के बीच में विज्ञापन के स्लॉट डाले गए और प्रोग्राम को फ्री कर दिया गया। परदे पर विज्ञापनों में मोहक छवियां दिखाकर हमारे मन में पहले बाहरी आकांक्षाएं रोपी गईं, नकली चाहतें पैदा की गईं और फिर हमें ग्राहक बनाया गया। बेशक यह एकतरफा संवाद था। अभी हमें केवल हमारा ध्यान फंसा कर यह बताया जा रहा था कि क्या चाहना है, क्या नहीं।

इंटरनेट और एआइ ने इस कारोबार को दोतरफा बना डाला। हम फोन पर जो बातें करते हैं, जहां जाते हैं, जो खरीदते हैं, जो अभिव्यक्त करते हैं, इन सब को क्लाउड (प्रोग्राम) में मौजूद अलगोरिद्म गुनता-बुनता रहता है। फिर हमारी प्रवृत्तियों, व्यवहारों और आदतों के हिसाब से हमें बताता है कि हमें क्या करना है। वह हमसे सीख कर हमें सिखाता है। फिर हम उस पर भरोसा करके उसे सिखाते हैं। और यह सीखने-सिखाने का सिलसिला अंतहीन होता जाता है। इस तरह हमारे मन और क्लाउड के बीच एक ऐसा दोतरफा एक्सप्रेस वे बन जाता है जिस पर क्लाउड के पीछे बैठा उसका नियंता हमें चलने का सलीका बता सकता है। यानी हमारे व्यवहार को नियंत्रित, संशोधित कर सकता है। बीसवीं सदी के मध्य में जब इंटरनेट की शुरुआत हो रही थी, तब बिलकुल इसी नियंत्रण पर अमेरिका में एक प्रोजेक्ट चल रहा था। नाम था एमके अल्ट्रा।

एक केमिस्ट थे सिडनी गॉटलीब जिन्होंने 1951 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए के एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उनके प्रोजेक्ट का विषय था, ''मानव मस्तिष्क पर नियंत्रण के रहस्यों की खोज।'' सीआइए को उस वक्त एक ऐसे रसायन की तलाश थी जो सच उगलवा सके, लोगों का दिमाग बदलकर उन्हें जासूस बना सके, हत्यारा बना सके। अमेरिकी सरकार ने आज तक मनुष्य पर जितने भी प्रयोग किए हैं उनमें यह सर्वाधिक खतरनाक प्रयोग गॉटलीब ने किया जिसे नाम दिया गया 'एमके-अल्ट्रा'। एमके-अल्ट्रा शीतयुद्ध का सबसे बड़ा रहस्य था, डीप सीक्रेट, जिसे सीआइए के लोग भी नहीं जानते थे।

सिडनी गॉटलीब ः सीआइए के एमके अल्ट्रा का सर्वेसर्वा

गॉटलीब का उद्देश्य था कि एक मनुष्य के भेजे में दूसरे मनुष्य का नया मस्तिष्क कैसे डाला जाए। इसके लिए जरूरी था कि पहले मौजूदा मस्तिष्क को समाप्त करने की तकनीक खोजी जाए। उन्होंने चेतना को समाप्त करने के तमाम प्रयोग किए और इस काम में कई लोगों की जान ली। वे कई वर्ष तक सीआइए के चीफ केमिस्ट बने रहे। फिदेल कास्त्रो और अन्य वैश्विक नेताओं की हत्या के लिए जहर गॉटलीब ने ही तैयार किया था। इसी वजह से उनकी जीवनी का शीर्षक है- पॉयजनर इन चीफ: सिडनी गॉटलीब ऐंड द सीआइए सर्च फॉर माइंड कंट्रोल, जिसे स्टीफन किंजर ने लिखा है।

अमेरिका काफी पहले इस बात को समझ चुका था कि मनुष्य की आजादी और उसके मूल्य को बलपूर्वक नहीं छीना जा सकता। इसलिए उसने बलात नियंत्रण के बजाय सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान सहित रसायनशास्त्र और संचार तकनीक का महीन सहारा लिया। मनुष्य के दिमाग को नियंत्रित करने संबंधी सबसे पहला प्रामाणिक विवरण 1957 में अमेरिकी पत्रकार वॉन्स पैकार्ड की आई नॉन-फिक्शन पुस्तक हिडेन परसुएडर्स में मिलता है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी कॉरपोरेट अधिकारियों और नेताओं द्वारा आदमी के सोच, समझ, भावना और व्यवहार को प्रभावित करने वाली अदृश्य तकनीक की खोज पर लिखा है, जिसे वे सबथ्रेशोल्ड एफेक्ट का नाम देते हैं। यह ऐसे संक्षिप्त संदेशों को प्रसारित करने की मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें यह बताया जाता है कि आपको क्या करना है, लेकिन उक्त संदेश के टिकने की अवधि इतनी छोटी होती है कि हमें इसका बोध तक नहीं हो पाता कि हमने उन्हें देखा है। इसी तकनीक को कालांतर में सबमिनिमल स्टिम्युलेशन कहा गया, जिस पर आधुनिक वनलाइनर विज्ञापनों, रेडियो जिंगल, वॉट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि की नींव डाली गई है।

इंटरनेट की जड़ में

तमाम सोशल मीडिया जिस इंटरनेट पर टिका है, उसकी भूमिका एमके अल्ट्रा से पांच साल पहले बनना शुरू हुई। कह सकते हैं कि आदमी के दिमाग पर कब्जा करने के ये दोनों प्रयोग समानांतर चले, हालांकि एमके अल्ट्रा को बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डी. आइजनहावर ने 27 अप्रैल 1946 को ‘‘सैन्य परिसंपत्तियों के तौर पर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय संसाधन’’ विषय पर अपने मातहत अधिकारियों को एक मेमो जारी किया था। इस मेमो को अमेरिकी प्रोफेसर सीमोर मेलमैन ने बाद में उस अवधारणा के आधार दस्तावेज का नाम दिया, जिसका जिक्र राष्ट्रपति बनने के बाद आइजनहावर ने 17 जनवरी, 1961 को राष्ट्र के नाम दिए अपने आखिरी भाषण में किया था। इस अवधारणा का नाम था ‘‘मिलिटरी-इंडस्ट्रियल कॉम्पलेक्स’’ (सैन्य-औद्योगिक परिसर)।

इस मेमो में आइजनहावर ने इस बात पर जोर दिया था कि वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, उद्योगों और विश्वविद्यालयों का सेना के साथ निरंतर चलने वाला एक 'अनुबंधात्मक' रिश्ता कायम किया जाए। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया था कि वैज्ञानिकों को शोध करने की यथासंभव आजादी दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा सेना की ‘‘बुनियादी समस्याओं’’ से निर्मित हो रही परिस्थितियों के अधीन ही होगा। ध्यान देने वाली बात है कि इसके बाद ही अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट, 1947 अस्तित्व में आया जिसके चलते नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और खुफिया एजेंसी सीआइए दोनों का गठन हुआ। जल्द ही 1952 में सेना के एक अंग के तौर पर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (एनएसए) की स्थापना कर दी गई जिसे गोपनीय इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का काम सौंपा गया। जिस सैन्य-औद्योगिक परिसर का जिक्र आइजनहावर ने बतौर राष्ट्रपति अपने आखिरी संबोधन में किया था, विज्ञान-प्रौद्योगिकी संस्थानों समेत ये सारी एजेंसियां उसी की स्थापना की दिशा में काम कर रही थीं।

अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर का कहना था कि वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, उद्योगों और विश्वविद्यालयों को सेना के साथ काम करना चाहिए

मास कम्युनिकेशन ऐंड एम्पायर नाम की अपनी किताब में हर्ब शिलर ने अमेरिका में पचास के दशक पर एक टिप्पणी की है, ‘‘1920 के दशक में रेडियो के आ जाने और चालीस के दशक के अंत और पचास के आरंभ में टीवी के आ जाने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सामान्यतः कारोबारों और विशेषकर ‘राष्ट्रीय विज्ञापनदाता’ पर निर्भर हो गए... आधुनिक संचार सुविधाओं और संबद्ध सेवाओं का उपभोक्ताओं के इर्द-गिर्द केंद्रित उपयोग ही विकसित पूंजीवाद की पहली पहचान है... जहां बमुश्किल ही कोई सांस्कृतिक स्पेस ऐसी बचती है जो कारोबारी जाल से बाहर हो।’’

इसी ‘विकसित पूंजीवाद’ की सबसे बड़ी संचालक कंपनी थी प्रॉक्टर एंड गैंबल (पीऐंडजी), जो सबसे ज्यादा पैक माल की मार्केटिंग करती थी। इसके अलावा, जनरल मोटर्स के बाद दूसरे नंबर वह विज्ञापन देने वाली कंपनी भी थी। इस कंपनी ने सबसे पहले ऐसी विशाल शोध प्रयोगशालाएं बनाईं जहां वैज्ञानिकों को उपभोक्ता उत्पादों के संबंध में नई-नई खोज करनी होती थी। इसी कंपनी के प्रेसिडेंट थे नील मैकेलरॉय, जो नौ साल तक प्रॉक्टर एेंड गैंबल के मुखिया रहने के बाद आइजनहावर के रक्षा मंत्री बने। नवंबर 1957 में रूस ने जब अपना अंतरिक्ष यान स्पुतनिक-2 प्रक्षेपित किया, तो अमेरिकी सरकार पर दबाव बढ़ा। ऐसे में मैकेलरॉय ने एक ऐसी केंद्रीकृत आधुनिक वैज्ञानिक शोध एजेंसी को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जिसमें देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉरपोरेट फर्मों से वैज्ञानिक प्रतिभाओं को लाकर एक व्यापक नेटवर्क गठित किया जा सके। इस प्रस्ताव पर 7 जनवरी, 1958 को आइजनहावर ने कांग्रेस से आरंभिक अनुदान देने का अनुरोध किया। एजेंसी का नाम रखा गया एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी (आर्पा)।

बात आगे बढ़ी और मैकेलरॉय ने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के वाइस-प्रेसिडेंट रॉय जॉनसन को आर्पा का पहला निदेशक नियुक्त किया। इसी आर्पा ने बाद में इंटरनेट का आविष्कार किया और इसी वजह से अमेरिका पूरी दुनिया पर निगरानी करने में सक्षम हो सका, जिसका उद्घाटन एडवर्ड स्नोडेन ने किया है। आर्पा ने अपने अस्तित्व में आते ही अंतरिक्ष के सैन्यकरण, वैश्विक जासूसी उपग्रहों, संचार उपग्रहों, रणनीतिक हथियार प्रणाली और चंद्र अभियान को अपने केंद्रीय उद्देश्य में ढाल लिया। 1958 में नासा के गठन के साथ ही अंतरिक्ष का काम आर्पा से अलग कर दिया गया और जॉनसन ने इससे इस्तीफा दे दिया। मैकेलरॉय ने रक्षा विभाग को छोड़कर वापस प्रॉक्टर ऐंड गैंबल में 1959 में जाने से पहले आर्पा को खत्म नहीं किया, बल्कि उसके घोषणापत्र में बदलाव कर उसे घोषित तौर पर रक्षा विभाग की प्रौद्योगिकीय इकाई के रूप में तब्दील कर डाला। इसका नाम 1972 में बदल कर डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी (दार्पा) कर दिया गया। 1980 के दशक में स्टार वॉर्स नाम के जिस अभियान को रोनाल्ड रीगन सरकार ने शुरू किया था जिसे कुछ लोगों ने द्वितीय शीत युद्ध का नाम भी दिया, उसके केंद्र में दार्पा ही थी। नब्बे और 2000 के दशक में दार्पा ने डिजिटल सर्विलांस और सैन्य ड्रोन की प्रौद्योगिकी को एनएसए के साथ मिलकर विकसित किया। कंप्यूटर शोध की दिशा में इस एजेंसी ने 1961 में ही काम करना शुरू कर दिया था जब वायु सेना के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर रहे जैक रुइना को इसका निदेशक बनाया गया। रुइना यहां मैसेचुएट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) से जेसीआर लिकलाइडर नाम के एक वैज्ञानिक और प्रोग्रामर को लेकर आए, जिसने देश भर के कंप्यूटर वैज्ञानिकों को इससे जोड़ा और इंटरनेट की अवधारणा विकसित कर डाली। आज हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसका पूर्ववर्ती संस्करण आर्पानेट इसी एजेंसी ने सत्तर के दशक के आरंभ में बना लिया था।

दिलचस्प बात यह है कि तब तक अमेरिका के सामान्य लोगों को आर्पा नाम की किसी एजेंसी के होने की जानकारी तक नहीं थी। अमेरिका में 1970-71 के दौरान एक घोटाला हुआ था जिसे ‘‘आर्मी फाइल्स’’ या ''कोनस'' घोटाला कहते हैं। इसमें पता चला कि वहां की सेना सत्तर लाख अमेरिकी नागरिकों की निगरानी कर रही थी। इसकी जांच में यह बात सामने आई कि सेना ने जिन फाइलों के नष्ट हो जाने की बात कही थी उन्हें आर्पानेट के माध्यम से चुपके से एनएसए को भेज दिया गया था। यह इंटरनेट के पहले संस्करण ‘‘आर्पानेट’’ का पहला कथित उपयोग था जिसमें निगरानी से जुड़ी फाइलों को ट्रांसफर किया गया। जनता ने भी पहली बार जाना कि ऐसी कोई चीज अमेरिका में बनी है।

जब भारत में आपातकाल लगाकर अभिव्यक्ति को बंधक बनाने की तैयारी चल रही थी, ठीक उस वक्त अप्रैल 1975 में सीनेटर सैम एर्विन (जो सीनेट वाटरगेट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाद में मशहूर हुए) ने एमआइटी में एक भाषण देते हुए दुनिया में शायद पहली बार कहा था कि कंप्यूटरों के कारण हमारी निजता को खतरा बढ़ गया है। ‘‘आर्मी फाइल’’ घोटाला सामने आने के बाद मिशिगन युनिवर्सिटी में विधि के प्रोफेसर आर्थर मिलर ने 1971 में संवैधानिक अधिकारों पर सीनेट की उपसमिति के समक्ष एक गंभीर टिप्पणी की थीः

‘‘उसे पता हो या नहीं, लेकिन हर बार जब कोई नागरिक आयकर रिटर्न दायर करता है, जीवन बीमा का आवेदन करता है, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करता है, सरकारी लाभ लेता है या नौकरी के लिए साक्षात्कार देता है, तो उसके नाम पर एक डोजियर खोल दिया जाता है और सूचना की प्रोफाइल तैयार कर ली जाती है। अब यह स्थिति यहां तक आ गई है कि हम जब कभी किसी एयरलाइन से यात्रा करते हैं, किसी होटल में कमरा बुक करवाते हैं या कार किराये पर लेते हैं, तो हम एक कंप्यूटर की मेमोरी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक छोड़ जाते हैं जिससे हमारी हरकतों, आदतों और संबंधों का पता लगाया जा सकता है। कुछ लोग ही इस बात को समझते हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी इन इलेक्ट्रॉनिक प्रविष्टियों की निगरानी करने, इन्हें केंद्रीकृत करने और इनका मूल्यांकन करने में समर्थ हो चुकी है, चाहे इनकी संख्या कितनी ही हो- जिसके चलते, यह भय अब वास्तविक हो चला है कि कई अमेरिकियों के पास हममें से प्रत्येक के सिर से लेकर पैर तक का एक डोजियर मौजूद है।’’

आर्पानेट को 1989 में खत्म कर दिया गया और उसकी जगह नब्बे के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब (www) ने ले ली। बाकी, सब कुछ समान रहा और आज स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि एनएसए के पास 80 फीसदी से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन कॉल्स तक पहुंच है, जिसके लिए वह अमेरिकी दूरसंचार निगमों को करोड़ों डॉलर सालाना का भुगतान करता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू और फेसबुक हर छह माह पर दसियों हजार लोगों के आंकड़े एनएसए और अन्य गुप्तचर एजेंसियों को मुहैया करवा रहे हैं जिनमें अहम राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हैं, जैसा कि स्नोडेन ने उजागर किया था।