मियां गालिब - मिर्जा असदुल्ला खान गालिब - आगरा से जब पहली बार दिल्ली आए तो सात साल के थे। 13 साल की उम्र में शादी हो गई और तब वे मुकम्मल तौर पर दिल्ली आ बसे; और फिर अगले 50 साल तक दिल्ली गालिब की रही कि गालिब दिल्ली के, यह गुत्थी हम आज तक सुलझा रहे हैं। इन 50 साल में दिल्ली में गालिब ने अपना कोई घर नहीं बनाया, बस किराये के घरों को ही आबाद करते रहे। लेकिन ध्यान में रखें हम कि उनके सारे-के-सारे घर गली कासिम जान में ही सिमटे हुए थे। उससे बाहर वे कहीं गए ही नहीं। वह आखिरी घर, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, एक मस्जिद के साये में पनाह लेता था। उसे ही लक्ष्य कर गालिब ने लिखा था, मस्जिद के जेरे-साये इक घर बना लिया है / इक बंदा-ए-कमीना हमसाये खुदा है!

न हम और न हमारा संविधान ही ‘गालिब जात’ है। अगर होते तो हम जरूर कहते- 'आजादी के जेरे-साये इक घर बना दिया है/कई बंदा-ए-कमीने इसके साये में पोशीदा हैं!' हमारे आईन ने ऐसे निजामों की सोहबत कर ली है कि जो रोज-रोज उसके पर कतर रहे हैं। हमें आसमान भी चाहिए, अपनी उड़ान भी चाहिए और उसका इनाम-इकराम भी चाहिए, लेकिन ‘उड़ने वाला’ कोई नहीं चाहिए- फिर वह चाहे तोता हो कि बाज! आजादी, स्वतंत्रता, खुद-मुख्तारी कह लें हम कि महात्मा गांधी के शब्दों में ‘स्वराज’ कह लें, ये सब हमें शब्दों में बहुत प्रिय हैं, मतलब भी जान-समझ लें आप तो हर्ज नहीं है, लेकिन वैसा कुछ करने की आप सोचने लगें तो मुसीबत हो जाती है- हमारी भी और आपकी भी!

आजाद हिंदुस्तान में वह पहली बार ही हुआ था कि संविधान के नाम पर हमारी सारी नागरिक आजादी हर ली गई थी और चंडीगढ़ की एकांत कारा में बंदी, बीमार-बूढ़े जयप्रकाश सोच रहे थे कि उनका गणित गलत कहां हुआ कि वे, जो लोकतंत्र का क्षितिज व्यापक करने में जुटे थे, आज उसके ही कबाड़ पर बैठे हैं? वे लिखते हैं कि ‘मेरा सारा संसार मेरे सामने छिन्न-भिन्न हुआ, बिखरा पड़ा है और लगता नहीं है कि मैं इसे अपने बचे जीवनकाल में समेट भी पाऊंगा, तो फिर मेरा गणित गलत कहां बैठा? वह क्या था कि जिसका मैंने ध्यान नहीं रखा और आजादी का यह भग्नावशेष लिए आज मैं बैठा हूं?’ सवाल भी उनका ही था और खुद से ही था, सो जवाब भी दिया उन्होंने खुद को ही- ‘मैं यह भांपने में विफल रहा कि लोकतांत्रिक पद्धति से चुन कर बनी कोई सरकार, यहां श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकतांत्रिक सरकार की बात है, लोकतांत्रिक रास्तों से उठने वाली चुनौती का मुकाबला करने में कहां तक जा सकती है। लोकतंत्र को ही खत्म कर देगी, यह मैं आंक नहीं पाया।’

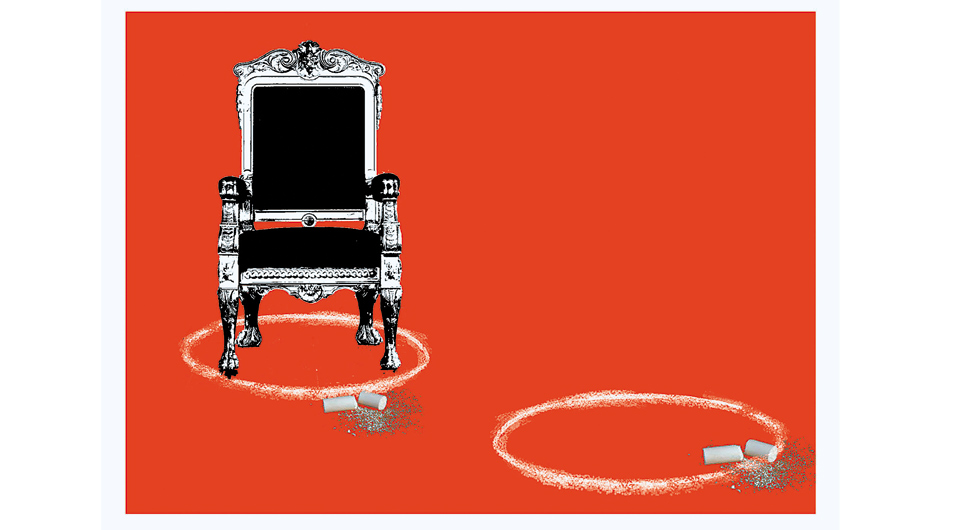

आजादी के साथ यही परेशानी है, यह असीम है और असीमता में ही इसकी ताकत है। लोकतंत्र का हर प्रेमी जयप्रकाश की तरह ही इस असीमता का आराधक होता है। दूसरी तरफ एक संविधान है जिसके तहत एक सरकार बनती है, चलती है और वह चाहती है कि सब उसकी तरह ही चलें, उस जैसा ही करें और उसकी ही मानें, फिर उसी लोकतंत्र को वही संविधान, जिससे उसका अस्तित्व प्रमाणित होता है, जिससे उसके सारे अधिकार निःसृत होते हैं, वही संविधान उसे बाधक लगने लगता है, बेड़ियों की तरह चुभने लगता है। आजादी और एकाधिकार का यह संघर्ष बहुत पुराना है। वहां भी है जहां राजा का एकाधिकार ही संविधान है, वहां भी है जहां संविधान सत्ता की मर्जी से कपड़े बदलता है और वहां भी यही रस्साकशी मिलती है जहां संविधान है, उसकी रक्षा के लिए संसद भी है, न्यायालय भी पहरेदारी में खड़ा है, ऐसे नागरिक भी हैं जो आजादी के पैरोकार हैं। यह सब है तब इसका मतलब समझना मुश्किल क्यों कर है कि आजादी का मतलब ही है आजाद होने और आजाद रहने की सतत सावधानी! वह कहावत पुरानी है लेकिन हमेशा सच्ची है कि सतत जागरूकता ही आजादी की गारंटी है। जागरूकता गई, दुर्घटना घटी।

इसलिए कोई नई सरकार, कोई करिश्माई नेता, कोई स्वघोषित उद्धारक, कोई नया कानून, कोई नई करेंसी कुछ भी नया नहीं कर पाती है। आप ही बताएं न कि कपड़े बदलने से आदमी कब, कहां नया हुआ है? प्रकृति भी, उसके समस्त वन-वृक्ष-पौधे भी जब तक नए उल्लास के नए पल्लव अपने भीतर कहीं गहरे उतर कर पा नहीं लेते, वसंत उतरता ही नहीं है। हम भी अपने भीतर उतरें गहरे कहीं, और खोजें कि क्या है वह सब जो हमें नया सोचने, करने और बनने से रोकता है? क्यों बाहरी हर सजावट हमें भीतर से रसहीन और हतवीर्य छोड़ जाती है? ऐसा क्यों है कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जाती है और हमारा जन छोटा भी, अकेला भी और निरुपाय भी होता जाता है? अच्छे दिन की चाह क्यों हमें बुरे मंजर की तरफ धकेलती है?

हम यह समझने में क्यों भूल कर रहे हैं कि संसद का चेहरा जैसा होता है उसके द्वारा बनाए कानून भी वैसे ही दिखाई देते हैं? यह तो आईने में प्रतिबिंब देखने जैसा है। फिर गालिब को ही याद करता हूं, लोग बदलते नहीं गालिब / बेनकाब होते हैं! इसलिए यह संसद इस कदर बेनकाब हुई जाती है कि तिहरे तलाक की असभ्य कालवाह्य हो चुकी प्रथा की समाप्ति का कानून बनाती है, तो उसके हेतु पर ही शंका उठाई जाती है। ऐसा इसलिए है कि जिनका स्वघोषित एजेंडा ही बहुसंख्यवाद है और जो सिर्फ इस बल पर मनमाना करने में जुटे हैं कि उनके पास गिनने के लिए संसद में सिर बहुत हैं, और कहा ही गया है कि जम्हूरियत वह तर्ज-ए-हुकूमत है कि जिसमें, बंदों को गिनते हैं, तोला नहीं करते। तो सवाल बना ही रहता है कि आपकी मंशा पर शक न करने की वजह क्या है? जीने के लिए जैसे सांस की जरूरत होती है, वैसे ही लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। शासक दल में उसका भयंकर अभाव है। इसलिए गृह मंत्री जब संसद में खड़े होकर डपटती आवाज और तोहमत लगाती भाषा में कहते हैं कि वे कानून का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो तत्क्षण उसे अस्वीकार करने की आवाज गोवा से भी आती है, मणिपुर से भी, कर्नाटक से भी और उत्तर प्रदेश से भी। आप वह करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे करने की पात्रता आपने कमाई ही नहीं है।

अभी-अभी हमारी संसद में राष्ट्रवाद और आतंकवाद के नाम पर वह कानून पारित हुआ है जो आजादी और संविधान दोनों को घायल कर गया। वह आजादी की संकल्पना पर ही कुठाराघात करता है। यह कानून राष्ट्र को राज्य के हाथ का खिलौना बनाना चाहता है। इस कानून से सरकार ने अपने हाथ में यह अधिकार ले लिया है कि नागरिकता का भी फैसला वही करेगी, नागरिक का भी, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी फैसला वही करेगी और वही यह भी तय करेगी कि क्या राष्ट्रहित में है और क्या नहीं और कौन राष्ट्रभक्त है और कौन नहीं! हमारे लोकतंत्र ने बड़ी मशक्कत के बाद सरकार, सत्ता और नौकरशाही से सवाल पूछने और जानकारी हासिल करने का जो अधिकार हासिल किया था वह सूचना का अधिकार भी क्षत-विक्षत सत्ता की कुर्सियों के नीचे दबा पड़ा है।

कोई पूछे कि हमारी संसद और हमारे लोकतंत्र के साथ ऐसा करने की आपकी हैसियत क्या है, तो जवाब इतना ही होगा न कि संसद में हमारे पास 300 से अधिक सिर हैं, जो भीड़ की तरह चीखते हैं और चाभी वाले खिलौने की तरह मुंडी हिलाते हैं!!

ऐसा पहले की संसदों में भी होता रहा है, तभी तो महात्मा गांधी ने संसद को ‘वेश्या’ जैसा कठोर नाम दिया था! लेकिन पहले की संसद और आज की संसद में एक फर्क है। हमारी संसद में हमेशा ही ऐसे लोग होते थे जो स्वतंत्रता की लड़ाई के सिपाही थे। वह पीढ़ी गई तो वैसी एक जमात आ खड़ी हुई जिसके लोग नागरिक स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा को सरकार-दल-सत्ता के ऊपर रख पाते थे। वे संसद में भी थे और संसद पर अंकुश भी रखते थे। और फिर संसद के बाहर एक समाज था-मुखर, जीवंत और पहरेदार! संसद और समाज के बीच रिश्ता ही ऐसा है, दोनों एक-दूसरे के प्रतिबिंब हैं। मरा हुआ समाज जीवंत संसद का निर्माण नहीं कर सकता है, और मरी हुई, असामाजिक अपराधियों से बनी हुई संसद समाज को आलोड़ित नहीं कर सकती है। संसद दिशा खो दे और समाज दम तोड़ दे तो आजादी के लिए पांव टिकाने की जगह कहां बचती है?

आजादी के बाद ही किसी ने पूछा था गांधी से, “अब तो आजादी भी मिल गई और अपनी सरकार भी बन गई! अब आपकी कल्पना का समाज बनाने की लड़ाई का हथियार क्या होगा?” तपाक से कहा था गांधी ने- “मैं आगे की लड़ाई जनमत के हथियार से लड़ूंगा!” गांधी मानते थे कि लोकतंत्र में जनमत हथियार बनाया जा सकता है, पार्टियों ने माना कि जनमत हथियाया जा सकता है, खरीदा और बेचा जा सकता है। तो मैदान में वे खिलाड़ी उतारे गए जो लोकतंत्र का ‘तंत्र’ तो बखूबी साध सकते थे लेकिन ‘लोक’ उनके लिए अनपढ़, गंवार बोझ भर था। शुरू में थोड़ा मात्रा-भेद रहा लेकिन जल्दी ही सबने यह आसान रास्ता अपना लिया- लोकविहीन लोकतंत्र! कहां गांधी के अनुसार हमें जनमत को हथियार बनाना था और कहां हमने जनमत में से ‘जन’ को बाहर कर दिया और मत गिनने की मशीनें लेकर बैठ गए। सत्ता की होड़ में सबने यह पाप किया और आज हम ईवीएम की मशीनें लिए लोकतंत्र की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे हैं।

कई लोग- जानकार, विशेषज्ञ, इतिहासकार, विद्वान- कहते मिलेंगे कि ऐसा नहीं है कि देश ने विकास नहीं किया है। जहां सिलाई की सुई नहीं बनती थी, वहां विमान बन रहे हैं। हां, वे ठीक कह रहे हैं। विमान बन रहे हैं, उड़ रहे हैं, और तो और, लड़कियां उसे उड़ा रही हैं। आजादी के बाद से आज तक को करीब से देखिए तो दीखता है न कि नया करने की कोशिशें कम नहीं हुई हैं। सरकारों ने कागजों पर कितनी ही बड़ी और कल्याणकारी योजनाएं लिखीं, बनाईं और सफल भी कर ली हैं, लेकिन धरती पर कोई रंग पकड़ता नहीं है या बदरंग रह जाता है। हमने भी काफी जद्दोजहद की है कि हमारे और हमारों के हालात बदलें और शुभमंगल हो। लेकिन जैसे होते-होते बात बिगड़ जाती है, चढ़ते-चढ़ते पांव फिसल जाते हैं, पकड़ते-पकड़ते हाथ छूट जाता है, यह जाता हुआ साल भी तो अभी कुछ माह पहले ही नया-नया आया था न। इतनी जल्दी पुराना कैसे हो गया? जवाब में लिखा है किसी ने, पूत के पांव / पालने में मत देखो / वह अपने पिता के / फटे जूते पहनने आया है। तो पिता के जूते फटे ही क्यों होते हैं? और क्यों ऐसा सिलसिला बना है कि हर पिता अपने बच्चे को और वह बच्चा अपने बच्चे को और वह अपने बच्चे को फटा जूता देने ही आता है? ... ऐसा लंबा सिलसिला फटे जूतों का क्यों है। नहीं, जूते नहीं, हमारे मन फटे हैं। हम जूतों की सिलाई करने में बेतरह जुटे हैं जबकि फटे तो मन हैं, संकल्प हैं और एकात्मता है। यह फांट गहरी होती जा रही है। इसलिए संसद में प्रधानमंत्री शब्दों की बड़ी बेजान कढ़ाई कर मॉब लिंचिंग से असहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन मॉब के बीच आकर मौन साध लेते हैं। यह सत्ता की चालाकी है, यह आजादी का संकल्प नहीं है।

सवाल उठाया जाता है कि क्या फलां-फलां और फलां ने भी ऐसा ही नहीं किया है? आप हमारे बारे में ही क्यों बोलते हैं? इसका जवाब इतना ही है और यह काफी है कि फलां-फलां और फलां ने भी ऐसा ही नहीं किया होता तो आप जनाब को यहां तक पहुंचने का मौका ही कैसे मिलता? उनकी अयोग्यता और बेईमानी के रंज में ही तो हमने आपको मौका दिया ना! आप भी वैसे ही निकले? और फिर यह कैसे भूल गए आप कि जब वे सत्ता में थे तो हम भी और आप भी सारे सवाल उनसे ही पूछते थे ना? सत्ता में जो बैठा है उसकी जवाबदेही हमेशा ही सबसे अधिक होती है। न होती तो हमने इंदिरा गांधी को क्यों हटाया होता? अटल बिहारी वाजपेयी की पतंग क्यों काट दी होती? राजीव गांधी की लुटिया क्यों डुबोई होती? मनमोहन सिंह क्यों इस कदर बेरौनक होकर जाते? सत्ता है तो जवाबदेही है और जवाबदेही है तो हर छोटे-बड़े सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। प्रधानमंत्री को यह आजादी नहीं है कि वह जब चाहें तब बोलें, जब चाहें तो मौन रह जाएं, और उनके मौन को सराहने वाले चाटुकार शोर मचाने लगें!

आप देखेंगे तो समझेंगे कि चादर हो, कि मन, कि समाज, सभी अनगिनत धागों से मिल कर बने हैं। बड़ी जटिल बुनावट है- दीखती नहीं है लेकिन बांधे रखती है। लेकिन चादर हो, कि मन, कि समाज, बस एक धागा खींचो तो सारा बिखर जाता है। रेशा-रेशा हवा में उड़ जाता है। लगता है कि अभी-अभी जो साकार था, मजबूत था और बड़ी मोहकता से चलता चला जाता था वह नकली था, कमजोर था और दिखावटी था। नहीं, सवाल उसके नकली होने, कमजोर होने या दिखावटी होने का नहीं है, सवाल है आपकी साज-संभाल का। जो बिखर सकता है, टूट सकता है, उसे संभालने की विशेष जुगत करनी पड़ती है ना! घरों में भी टूटने वाली क्रॉकरी आलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में, बच्चों और काम करने वाली बाइयों की पहुंच से ऊपर रखते हैं ना! ऐसा ही हमें मन के साथ भी और समाज के साथ भी करना चाहिए। जहां चोट लगने की गुंजाइश हो वहां से इन दोनों को बचाते हैं। फिर गालिब से सुनें कि वे क्या कहते हैंः- दिल ही तो है नहीं संगो-खिश्त, गम से न भर आए क्यूं, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यूं। यही खेल समझना है हमें कि इंसानी दिल इतना नाजुक और मनमौजी है कि कहीं भी, किसी से भी चोट खा जाता है। तो उसे चोट पहुंचाने का कोई आयोजन होना नहीं चाहिए और ऐसा कोई कुफ्र हो ही गया हो तो हजारों-हजार लोग, लाखों-लाख हाथ-पांव लेकर उसकी मरम्मत में लग जाएं। यह जरूरी ही नहीं है, यही एकमात्र मानवीय कर्तव्य है, राष्ट्रीय भावना की पहचान है, हमारे मनुष्य होने की निशानी है। न कोई जाति, न कोई गरीब, बस इंसान!! यह नया है। यह नया मन है। हमारे मन में उमगी यह नई कोंपल है। विनोबा कहते थे कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं और इतने करीब आ गए हैं कि कामना भी करेंगे तो जय जगत की करेंगे। जगत की जय नहीं होगी तो अकेले हिंदुस्तान की जय संभव भी नहीं और काम्य भी नहीं, और जगत की जय होती है तो हिंदुस्तान की जय तो उसी में समाई हुई है ही, इसलिए हिंदुस्तानी से छोटी किसी पहचान से जुड़ना नहीं, इंसान से दूर ले जाने वाली किसी कश्ती की सवारी करना नहीं।

इसलिए संवाद! हम सब एक-दूसरे से संवाद करने का संकल्प करें। आपसी संवाद लोकतंत्र की आधारभूत शर्त है। संवाद करो और विश्वास करो- यह आजाद मन का हमारा नया नारा होना चाहिए। हमारे देश जैसी विभिन्नता वाले समाज में तो संवाद और विश्वास प्राणवायु हैं। जितना विश्वास करेंगे उतना नजदीक आएंगे, जितनी बातचीत करेंगे उतनी शंकाएं कटेंगी। शक वह जहरीला सांप है जिसके काटे का कोई इलाज नहीं। यह सांप अ-संवाद की बांबी में रहता है और अविश्वास की खुराक पर पलता है। इसलिए हम जिनसे सहमत नहीं हैं उन तक विश्वास के पुल से पहुंचेंगे और वहां संवाद की छोटी-बड़ी गलियां बनाएंगे। इसलिए सरकार कश्मीर में वार्ता करे कि न करे, कश्मीर से हमारी वार्ता बंद नहीं होनी चाहिए, कश्मीरियों से हमारा संवाद खत्म नहीं होना चाहिए, कश्मीरियों पर हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए।

हर पुल बड़ी मेहनत से बनता है और हर पुल के जन्म के साथ ही उसके टूटने-दरकने की संभावना भी जन्म लेती है। लेकिन हम पुल बनाना बंद नहीं करते हैं ना! हां, मरम्मत की तैयारी रखते हैं। फिर इंसानों के बीच पुल बनाने में हिचक कैसी? टूटेगा तो मरम्मत करेंगे।

हमें छत्तीसगढ़ के माओवादियों के बीच, पूर्वांचल के अलगाववादियों के बीच, राम मंदिर को गदा की भांति भांजने वालों के बीच, ओवैशियों की कर्कश चीख के बीच, हाशिमपुरा-बुलंदशहर के आंसुओं के बीच, कश्मीर की पत्थरबाजी के बीच लगातार-लगातार जाना है, क्योंकि इसके बिना हम कितना भी कर लें, आजादी न पा सकेंगे, न बचा सकेंगे। आजादी की कीमत ही सतत संवाद है।

1932 का नया साल जब आया था तब गांधी जी ने किसी को लिखा था- “देखता हूं कि तुम नए साल में क्या निश्चय करते हो! जिससे न बोले हो उससे बोलो, जिससे न मिले हो उससे मिलो, जिसके घर न गए हो उसके घर जाओ; और यह सब इसलिए करो कि दुनिया लेनदार है और हम देनदार हैं।” 1932 का यह निर्देश 2019 में भी हमारी राह देख रहा है क्योंकि इतने वर्ष निकल गए, आजादी तो हाथ आई नहीं। मन के आंगन में आजादी के फूल खिलते हैं तो देश में गमकते हैं।

सूरज-सी इस चीज को हम सब देख चुके / सचमुच की अब कोई सहर दे या अल्लाह!

(लेखक प्रखर टिप्पणीकार, गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं)