सुखद यादें

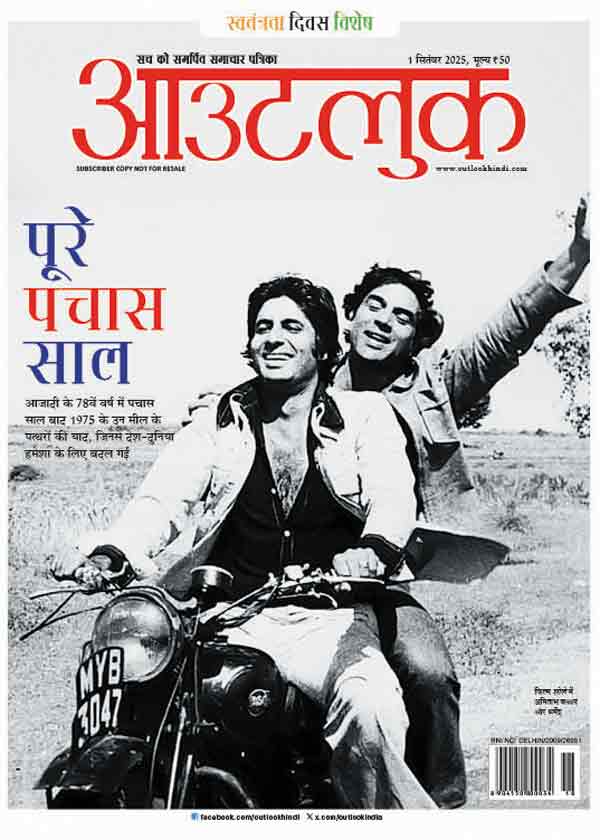

1 सितंबर के अंक में ‘1975 के रजत पटल’ पढ़कर लगा कि भारतीय फिल्मों की विकास यात्रा में यह ऐतिहासिक प्रसंग इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि कोरोना काल के बाद से ही सिनेमा का आकर्षण लगातार कम होता जा रहा है। जब लोगों को घर बैठे किफायती खर्च में टेलीविजन पर सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो वे मल्टीप्लेक्स में ऊंची दरों में टिकट खरीद कर मनोरंजन करने क्यों जाएं। बहरहाल, हिंदी फिल्मों का गिरता स्तर और फिल्मी सितारों का घटता आकर्षण भी इसकी बड़ी वजह मानी जा सकती है। इस कठिन समय में शोले जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म का पचास साल बाद फिर सुर्खियों में आना सिनेमा के स्वर्णिम युग से निकली यादों में शामिल होने जैसा है।

शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी | फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश

खूबसूरत अंक

आउटलुक का 1 सितंबर के अंक में, ‘नाहरसिंह बघेल उर्फ सूरमा भोपाली’ पढ़ कर आनंद आ गया। इस अंक से पहले पता ही नहीं था कि सूरमा भोपाली असली में थे। आउटलुक से ही पता चला कि नाहरसिंह नाम के शख्स पर सूरमा भोपाली का किरदार गढ़ा गया। जिंदादिल शख्सियत के मालिक नाहरसिंह के बारे में पढ़ कर बहुत अच्छा लगा। उनके बारे में जो सोफिया कॉलेज का किस्सा पढ़ा उसे पढ़ कर देर तक हंसी आती रही। नाहरसिंह के असली भोपाली अंदाज ने सच में दिल जीत लिया। अब कहां है ऐसे लोग। वह जमाना ही अलग था। काश! आज भी नारेबाजी करती भीड़ को ललकारने वाला, गंगा-जमुनी तहजीब वाला नाहरसिंह आ जाए, तो आज के दौर में जो नफरत पल रही है, वह दूर हो सके। सूरमा भोपाली हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। इस अंक की जितनी तारीफ की जाए कम है।

नरेंद्र चांडक | रतलाम, मध्य प्रदेश

उम्दा मिसाल

नाहरसिंह के बारे में जान कर बहुत अच्छा लगा। वह हमारे शहर की शान थे। उनके बारे में यह तो पता था कि वे खांटी भोपाली थे, लेकिन यह नई जानकारी मिली कि वे म्युनिसिपैलिटी में नाकेदार थे। वैसे एक बार और उनकी जिंदादिल शख्सियत बारे में कहीं पढ़ा था। लेकिन आउटलुक ने जब समग्र रूप से शोले के बारे में आवरण कथा की, तो सूरमा भोपाली के बारे में जानकर और अच्छा लगा। वे सही मायनों में गंगा-जमुनी संस्कृति के प्रतीक थे। नाक पर हमेशा रहने वाला गुस्सा भी लोगों की भलाई के लिए था। काले मामा की पुकार उनके लिए स्नेह का ही दूसरा नाम थी। उनकी बहस करने की आदत और हाथापाई के बारे में पढ़ कर भी हंसी ही आई, क्योंकि इसी हाथापाई के नतीजे से झल्ला कर लोग उन्हें सूरमा कहने लगे थे। यह कारण अपने आप में ही बहुत दिलचस्प है। सूरमा भोपाली सिर्फ भोपाल के ही नहीं पूरे प्रदेश के थे।

वीणा राजावत | भोपाल, मध्य प्रदेश

विचार बड़ा

1 सितंबर के अंक में, जावेद अख्तर का इंटरव्यू, ‘‘मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी’’ बहुत ही अच्छा लगा। जावेद अख्तर ने फिल्म बनने की पूरी कहानी ही खोल कर रख दी। उन्होंने यह सही कहा कि किसी को नहीं पता था कि शोले इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी, क्योंकि जब किसी भी विचार पर काम किया जाता है, तो उसका जुनून ही उस विचार को बड़ा बना देता है। शोले के साथ भी वही हुआ। जावेद साहब ने सच कहा कि सोचा नहीं था कि वे लोग इतनी बड़ी फिल्म बनाएंगे। अगर ऐसा हुआ होता, तो आज पचास साल बाद भी शोले की बातों में वह ताजगी नहीं रहती। आज की पीढ़ी भी उस शानदार फिल्म के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। यह जावेद अख्तर की ईमानदारी ही है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकारा कि इसका ओरिजिनल स्टोरी आइडिया सलीम साहब का था। वरना आजकल इतना ईमानदार कौन होता है। सलीम साहब तो वैसे भी कुछ नहीं बोलते। जावेद साहब चाहते तो यह बात छुपा भी सकते थे।

कमलेश अवस्थी | लखनऊ, उत्तर प्रदेश

हर किरदार दिलचस्प

एक मेजर, दो रंगरूट और अराजक स्थितियां। सुनने में ये कहानी कितनी साधारण लगती है। लेकिन जब सलीम-जावेद ने लिखना शुरू किया, तो यह विचार क्या से क्या बन गया। 1 सितंबर के अंक में जावेद अख्तर का इंटरव्यू गजब है। उन्होंने बहुत बारीकी और विस्तार से शोले बनने की कहानी बताई है। गांव और डकैत को लेकर तब के दौर में खूब फिल्में बन रही थीं। लेकिन सलीम-जावेद ने मिल कर इस विचार को क्या से क्या बना दिया। आज 50 साल बाद भी शोले का डाकू हर डाकू पर भारी पड़ता है। बसंती का किरदार खोजना भी कोई आसान काम नहीं था। फिल्म में हर किरदार पर अलग जिम्मेदारी थी और सभी किरदारों ने इसे बहुत अच्छे से निभाया भी। इस फिल्म का हर किरदार बड़ा दिलचस्प था। चाहे वह बसंती हो, जय-वीरू हों, मौसी हों या फिर ठाकुर और गब्बर। हालांकि हर किरदार के बीच में ठाकुर बने संजीव कुमार की कम बात होती है। उनकी भूमिका भी बहुत सशक्त थी उन पर भी बात होनी चाहिए।

तारा उपाध्याय | डाल्टनगंज, झारखंड

न्याय की आस

18 अगस्त के अंक में, ‘पेचीदा चुनाव की पेशकदमी’, बिहार के असली राज की पोल खोलती है। हर पार्टी एक-दूसरे के राज को ‘जंगल राज’ कहती है। सच्चाई तो यह है कि बिहार में कोई भी सरकार रही हो, वहां कभी भी सभ्य समाज के रहने लायक राज आया ही नहीं। प्रशासन वहां हाथ बांधे देखता रह जाता है। यह भी समझ से परे है कि बिहार में विधानसभा चुनावों से तीन-चार महीने पहले चुनाव आयोग अचानक मतदाताओं की पहचान करने में क्यों जुटा हुआ है। वहां रोज ही संगीन अपराध हो रहे हैं और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस मुद्दे पर बस हल्ला हो रहा है लेकिन सरकार ने अब तक नहीं बताया है कि वे लोग अपराध रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, तो अपनी आखिरी पारी को ही थोड़ा यादगार कर लें।

संजय राय | बेगूसराय, बिहार

साझी संस्कृति पर संकट

18 अगस्त के अंक में, ‘स्मृति-चिन्हों पर क्रोध क्यों’ पढ़ कर दुख हुआ। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश लगभग एक जैसी संस्कृति को साझा करते हैं। तीनों देश चाहें, तो मिल कर प्यार से रह सकते हैं। कितना अच्छा हो कि तीनों देशों में संबंध इतने अच्छे हो जाएं कि वहां के लोग यहां की संस्कृति के साझेदार बनें और भारत के लोग वहां जाकर अपने पुरखों का घर देख पाएं। यह यूटोपिया लग सकता है लेकिन यदि बिना पासपोर्ट की आवाजाही होने लगे, तो तीनों ही देश एक मिसाल कायम कर लेंगे। संस्कृतियों को संभालना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। इन्हें तोड़ कर नुकसान पहुंचा कर किसी का भला नहीं होगा।

सुमीत पंवार | कैथल, हरियाणा

जीवन जरूरी

4 अगस्त के अंक में आपने ‘जवां दिखने की चाहत’ के अंतर्गत जो सच दिखाया है, वह वाकई आंखें खोलने वाला है। आज की युवा पीढ़ी ही नहीं, बल्कि बड़े बूढ़ों पर पर भी यह जुनून सवार है। इस सोच का फायदा बड़ी-बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। ये कंपनियां लोगों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों के उत्पाद बेच रही हैं, जिसके फायदे कम, दुष्प्रभाव अधिक हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। शेफाली जरीवाला ने अपनी जान देकर सुंदर दिखने की कीमत चुकाई है। उनके उदाहरण को देखकर आम जनता को चौकन्ना हो जाना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि ये कंपनियां दवाइयों के नाम पर जहर परोस रही हैं। सभी को सोचना होगा की जीवन जरूरी है या जवान दिखने के नाम पर वे लोग, जो जहर ले रहे हैं। सर्जरी कराने वालों को भी सोचना चाहिए कि वास्तविक चेहरा जरूरी है या आर्टिफिशियल चेहरा। कई फिल्मी हस्तियों ने भी अपने शरीर की सर्जरी कराई है। उनका अंधा अनुसरण करते हुए सब उसी राह पर चल पड़े हैं।

कैलाश साधवानी | आगरा, उत्तर प्रदेश

जीवन की उपलब्धि

4 अगस्त के अंक में आवरण कथा, ‘सदाबहार जवानी की ख्वाहिशें’ सामयिक लेख है। आजकल हर गली-मोहल्ले, अखबार, टीवी विज्ञापन और सोशल मीडिया पर ‘युवा दिखें’, ‘एंटी-एजिंग क्रीम’, ‘बोटॉक्स’, ‘फिलर्स’, ‘प्लास्टिक सर्जरी’ जैसे शब्द छाए हुए हैं। ऐसा लगता है, मानो बढ़ती उम्र कोई अभिशाप हो, जिसे किसी भी कीमत पर छिपाना जरूरी है। यह सदाबहार जवानी की चाहत अब सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रही। अधेड़ और बुजुर्ग चाहे वे स्त्री हों या पुरुष, सब इस ‘एंटी-एजिंग’ की दौड़ में कूद पड़े हैं। त्वचा की झुर्रियों से ज्यादा उन्हें बुड्ढा कहलाने का डर है।

संजीव कुमार | लखनऊ, उत्तर प्रदेश

पुरस्कृत पत्र: शोले का जलवा

1 सितंबर के अंक में, ‘आज भी भड़कते हैं ‘शोले’ पढ़ कर पुराने दिनों की यादों में खो गई। वाकई शोले की तो बात ही अलग है। जब हम पहली बार इस फिल्म को देखने गए थे, तब भी यह फिल्म बहुत पसंद आई थी। उस दौर में जिस तरह की फिल्में बन रही थीं, शोले उन सबसे अलग थी। अगर सही मायने में कहा जाए, तो शोले पहली फिल्म थी, जिसमें सारे कलाकारों ने वास्तविक अभिनय किया था, जैसा आज की वेबसीरीज में होता है। इस फिल्म की कहानी और निर्देशन दरअसल इसकी ताकत थी। पटकथा, संवाद, गाने ऐसी कौन सी बात थी, जिसकी शोले में कमी थी। पहले इस फिल्म को देखने कम ही लोग गए थे। लेकिन जैसे-जैसे इस पर बात होने लगी, भीड़ उमड़ पड़ी थी।

कुमुदिनी रावत|कोटद्वार, उत्तराखंड