हरियाणवी बोली और तहजीब को रुपहले परदे पर साकार करती दंगल, सुल्तान, एनएच-10, किलदिल, तनु वेड्स मनु रिटर्न और खाप जैसी फिल्में न सिर्फ दर्शकों की भीड़ खींचने में कामयाब रही हैं, बल्कि इनसे बॉलीवुड बॉक्स पर खूब चांदी भी कूट चुका है। इसके बरअक्स हरियाणा की वास्तविक छवि को दर्शाते हरियाणा के क्षेत्रीय सिनेमा को दर्शकों के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन एक वक्त था जब 1984 में आई फिल्म चंद्रावल ने ऐसी धूम मचाई थी कि हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर के लोग भी उमड़ पड़े थे। तो, ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा की फिल्मी बिरादरी दम तोड़ने लगी और बॉलीवुड का मुंह ताकने लगी। क्या विषयों की विविधता की कमी और सरकारी प्रोत्साहन का न मिलना हरियाणवी सिनेमा के पिछड़ने की एक अहम वजह है?

वजह चाहे जो हो पर नतीजा यह है कि हरियाणवी विषयों को रुपहले परदे पर उठा कर बॉलीवुड न सिर्फ धीरे-धीरे क्षेत्रीय सिनेमा को निगल रहा है, बल्कि हिंदी भी कहीं न कहीं हरियाणवी उप बोली को आत्मसात करती जा रही है। बॉलीवुड फिल्मों में हरियाणवी गीत का तड़का लगना बाजार की मांग है। ‘हट जा ताऊ’ और ‘छोरी जेल करावेगी’ जैसे हरियाणवी गीतों पर युवा थिरक रहे हैं। ऐसे में मनोरंजन के बहाने क्षेत्रीय विषय और बोली को न सिर्फ बॉलीवुड झपटता जा रहा है, बल्कि हरियाणवी लोक गीत-संगीत को हिंदी की चाशनी में डुबो कर पेश करने का एक सिलसिला भी चल पड़ा है। फिल्म सुल्तान का ‘जग घूमिया थारे जैसा न कोई’ गीत को इसकी बानगी कह सकते हैं। फिर मटरू की बिजली का मंडोला और दंगल जैसी फिल्मों के गीतों से साफ है कि सिर्फ ऑनर किलिंग, खाप और भ्रूण हत्या जैसे विषय ही नहीं, क्षेत्रीय लोकगीत-संगीत की धुनों पर भी बॉलीवुड का कब्जा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अभाव से जूझ रहे क्षेत्रीय सिनेमा के लिए चुनौतियां और भी हैं। एक तरफ उसके सामने अपने अस्तित्व को बचाए या बनाए रखने की चुनौती है, तो वहीं अपने दायरों से निकल कर देश-दुनिया को आकर्षित करने के लिए ऐसे विषय चुनने की जरूरत भी जो सबका ध्यान खींच सकें। हालांकि, ऐसे हरियाणवी युवाओं की तादाद बढ़ रही है जो हरियाणवी संस्कृति और बोली को गीतों में पिरो कर एलबम तैयार कर रहे हैं। मगर जहां तक हरियाणा के क्षेत्रीय सिनेमा का ताल्लुक है उसकी समस्याएं कम नहीं हैं। पैसे का अभाव है और सरकार की अनदेखी भी। साथ ही तकनीकी स्तर पर उसको खुद को सक्षम करने की चुनौती भी है। हालांकि, बॉलीवुड फिल्मों में हरियाणवी बोली के घालमेल को कुछ लोग हरियाणवी बोली के विकास से जोड़ कर देख सकते हैं और उदाहरण दे सकते हैं कि देश में महज दो फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली हरियाणवी बोली बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि उसका यह अस्तित्व हिंदी से खुद को बचाए रखने के संघर्ष के साथ है। वहीं, बॉलीवुड की तर्ज पर छोटा परदा भी इस दौड़ में शामिल है और यही वजह है कि हिंदी सीरियलों की भीड़ में से कुछ में हरियाणवी तहजीब भी पैर पसारती नजर आने लगी है।

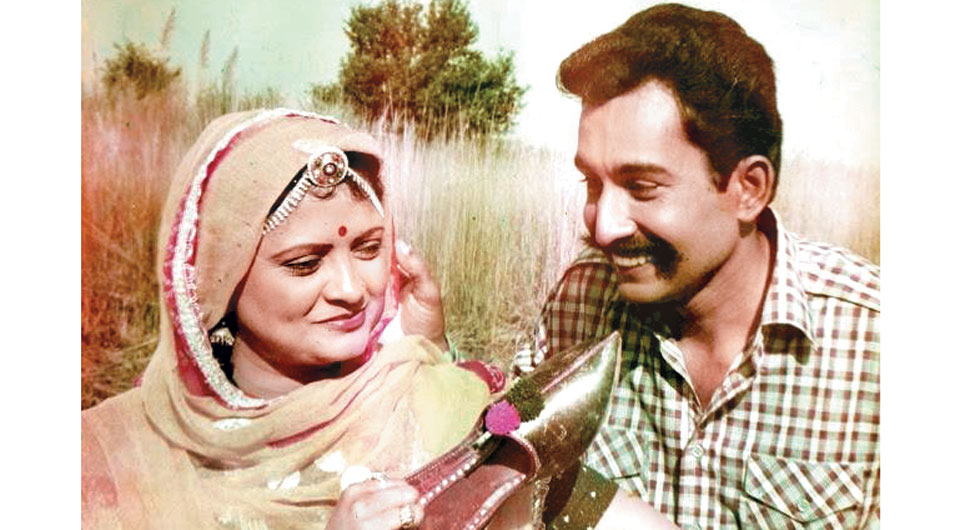

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सौ साल के भारतीय फिल्मों के इतिहास में क्षेत्रीय सिनेमा की अपनी अलग अहमियत है और कम बजट में बनी होने के बावजूद क्षेत्रीय रंग-ढंग में ढली हरियाणवी फिल्में अपनी मिट्टी से जुड़े होने का एहसास कराती हैं। यही वजह है कि 1984 में प्रदर्शित हुई फिल्म चंद्रावल ने सफलता के परचम लहरा दिए थे और फरीदाबाद के गगन सिनेमा में सिल्वर जुबली मनाई थी। यह क्षेत्रीय फिल्म देखने को हरियाणा से सटे दिल्ली और यूपी जैसे क्षेत्रों के लोग भी उमड़ पड़े थे और गाड़िया लोहार समुदाय की एक लड़की की प्रेम कहानी को देखने के लिए टिकट खिड़की पर दर्शकों की भीड़ लग गई थी। लेकिन चंद्रावल की इस सफलता ने फिल्म बीरा-शेरा जैसी असफल फिल्मों से उपजी मायूसी को तोड़ा तो, मगर लाडो, फूलबदन, जाटणी, गुलाबो और छोरा हरियाणे का, छबीली, छोरा जाट का, लाडो बसंती, म्हारा पीहर सासरा, धरती म्हारी मां, मेरी रामफल, यारी, तृष्णा, गांव का सपना, घरौंदा जैसी फिल्में चंद्रावल की सफलता को नहीं दोहरा सकीं। इसकी वजह यही है कि आज माहौल बदला है और जाहिर है कहीं न कहीं दर्शकों की भी क्षेत्रीय सिनेमा से उम्मीदें बढ़ी हैं। ऐसे में बॉलीवुड की तर्ज पर हरियाणवी सिनेमा को भी दायरों से निकल कर बदलाव की दरकार है। हरियाणवी फिल्मों का अपना सीमित दर्शक वर्ग है और व्यावसायिक तौर पर कामयाब होने के लिए उसे बोली और विषय को लेकर बड़े स्तर पर सोचने की जरूरत है। हालांकि, चांद-चकोरी, पीहर की चुंदड़ी, शनिचर, चंद्रावल-2, तेरा मेरा वादा, मॉडर्न गर्ल देसी छोरी, सतरंगी जैसी फिल्में इसमें बदलाव की उम्मीद जगाती हैं। 2016 में आई पगड़ी द ऑनर इसी बदलाव की बानगी कही जा सकती है, जिसने न सिर्फ देश, विदेश तक अपनी छाप छोड़ी, बल्कि पुरस्कृत भी हुई।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुसुम, केसर, हिटलर दीदी जैसे टीवी सीरियल का निर्देशन कर चुके हरियाणा के राजीव भाटिया अपनी फिल्म पगड़ी द ऑनर की सफलता से उत्साहित एक बार फिर फिल्म-निर्माण की योजना बना रहे हैं। मगर पेश आ रही दिक्कतों का जिक्र करते हुए कहते हैं, “पगड़ी द ऑनर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। इसने चार देशों के फिल्म फेस्टिवल में भी सराहना बटोरी। ऑनर किलिंग के विरुद्ध एक सकारात्मक संदेश देने वाली इस फिल्म को पसंद तो किया गया, मगर व्यावसायिक तौर पर कोई फायदा नहीं हुआ।” वह आगे कहते हैं, “दरअसल, हरियाणा में लोग गिने-चुने दो-चार कलाकारों की फिल्में ही देखने जाते हैं। ऐसे में यहां फिल्म को व्यावसायिक तौर पर कोई फायदा होने के चांस भी नहीं हैं। जहां तक कलाकारों को उनकी फीस देने का सवाल है, तो यह बजट के मुताबिक कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं से भी रिकवरी नहीं है। हरियाणा में पैसा बहुत है, लेकिन लोगों को आगे आना पड़ेगा। हम लोग कोई अच्छा स्पांसर, ग्रैंड पार्टनर ढूंढ़ रहे हैं। इसके लिए कोई नीति बनेगी तो कुछ बेहतर हो सकता है। हालांकि, हमारी फिल्म पगड़ी द ऑनर के निर्माण के बाद फिल्मों के लिए नीति की घोषणा हुई थी। हमें सरकार ने कुछ धनराशि भी दी थी और हमारी फिल्म को टैक्स फ्री भी किया था। मैं खुद फिल्म पॉलिसी डिजाइन कर रही कमेटी का सदस्य रहा हूं। फिल्म नीति तैयार करके सरकार को सौंप भी दी गई है। पर इस पर अमल में देरी हो रही है।”

वहीं, कलाकारों के मामले में भी हरियाणा का क्षेत्रीय सिनेमा फायदेमंद नहीं रहा। यही वजह है कि जूही चावला, मल्लिका सेहरावत, रणदीप हुड्डा, राजकुमार राव, सुनील ग्रोवर जैसे हरियाणा मूल के कलाकारों ने भी इस क्षेत्रीय सिनेमा की तरफ कभी रुख नहीं किया। चंद्रावल की नायिका रेखा सरीन, जिन्हें छोटी साली के लिए बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिल चुका है, कहती हैं, “हमें चंद्रावल के लिए कोई साइनिंग अमाउंट नहीं मिला और जो रुपया मिला भी था, वह नाममात्र का था। फिल्म सुपर-डुपर हिट हुई, निर्माता-निर्देशकों ने लाखों रुपया कमाया पर कलाकारों को कुछ नहीं दिया गया।”

पत्रकार व हरियाणवी सिनेमा जैसी किताब के लेखक रौशन वर्मा कहते हैं, “पिछले दो साल से फिर से फिल्म निर्माण का काम शुरू हो गया है। दरअसल, हमारा सिनेमा व्यावसायिक इंडस्ट्री नहीं है फिर इस इंडस्ट्री में 95 फीसदी लोग बिना गुरु के चेले हैं। यहां फिल्मों के इतिहास को सहेज कर रखने का भी रिवाज नहीं है। यही कारण है कि फिल्में बनाने वालों के पास खुद की फिल्में, खुद की रीलें नहीं हैं। हालांकि, जब से पगड़ी द ऑनर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आई है, तब से फिल्मों को लेकर अच्छा माहौल बन रहा है। मगर लोग फिल्म नीति का इंतजार कर रहे हैं।”

फिल्म चंद्रावल की अभिनेत्री और निर्माता उषा शर्मा अपनी पहली फिल्म की लोकप्रियता के बारे में उत्साह से बताती हैं, “देवी शंकर प्रभाकर और मैंने फिल्म निर्माण का निर्णय लिया और चंद्रावल बनाई। इसके बाद 1985 में लाडो बसंती, 1986 में फूल बदन, 1991 में जाटणी और 2012 में चंद्रावल-2। इसके बाद फिल्में बनाना इसलिए बंद कर दी, क्योंकि इनको बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला। फिल्में बनाने में व्यावसायिक तौर पर बहुत नुकसान हुआ और सरकार से भी मदद नहीं मिली। फिल्म के लिए विज्ञापन लेने गए, तो वह भी किसी ने नहीं दिया। मेरी सारी अपनी बचत फिल्म-निर्माण में लग गई। जहां हमारी पहली फिल्म चंद्रावल महज चार लाख में बन गई थी, वहीं चंद्रावल-2 करीब 84 लाख में बनी। फिर भी कामयाब नहीं हुई। दरअसल, आजकल पायरेटेड सीडी का मामला सामने है ही। जब हमने चंद्रावल-2 बनाई, तो प्रदर्शन से पहले ही उसकी सीडी बाजार में आ चुकी थी।”

हरियाणवी गायक और संस्कृति प्रेमी जिले सिंह कहते हैं, “उषा शर्मा निर्माता, अभिनेत्री भी रहीं। हालांकि, इन्होंने प्रतिभा के बल पर किसी को काम नहीं दिया। अगर वह प्रतिभा के बल पर काम देतीं, तो आज इंडस्ट्री बहुत अच्छी स्थिति में होती। वह फिल्म कला परिषद की निदेशक भी रही हैं, वहां रहते हुए भी वह बहुत कुछ कर सकती थीं, पर नहीं किया।”

बॉलीवुड ही नहीं, हरियाणवी सिनेमा गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रीय सिनेमा से भी पिछड़ा हुआ है। इसकी वजह साफ है कि ढोलीवुड के नाम से मशहूर गुजराती सिनेमा हो या मराठी सिनेमा इन्होंने खुद में कई बदलाव किए।

इनकी फिल्मों की कहानियां अब गांव से निकल कर शहरी समस्याओं पर केंद्रित हैं जो युवाओं को लुभा रही हैं। यही वजह है कि अन्य क्षेत्रीय सिनेमा हरियाणवी सिनेमा से कहीं अधिक समृद्ध हैं। हालांकि, हरियाणवी सिनेमा सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए सराहा जाता रहा है, मगर सवाल आज भी वही है कि धन के अभाव, सरकारी प्रोत्साहन के बगैर हांफता क्षेत्रीय सिनेमा कब तक अपने अस्तित्व की लड़ाई जारी रख पाएगा। यहां सवाल महज इसके अपने बल पर खड़ा होने का ही नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे परदे पर हरियाणवी बोली के हिंदी में विलीन होते जाने का भी है।