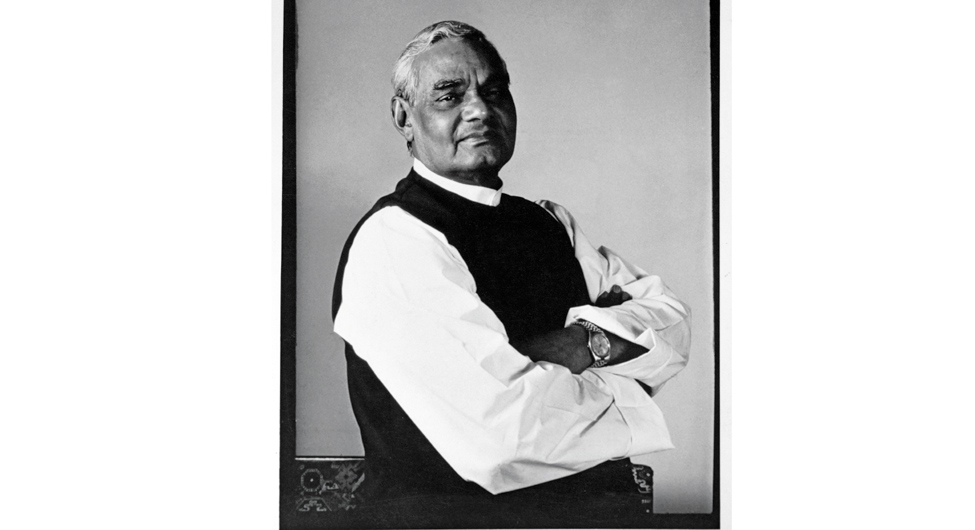

दिल्ली में राजघाट के करीब स्मृति स्थल पर जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब मुझे पंचतंत्र की एक कहानी याद आ रही थी- हाथी और पांच अंधे यानी नेत्रहीनों की कहानी। हर नेत्रहीन अपने सामने खड़े हाथी को जिस तरफ से छूता है, वह उसकी पहचान उसी तरह करता है। कमोबेश वाजपेयी के साथ भी ऐसा ही होता रहा। साठ साल के उनके राजनैतिक सफर को आजाद हिंदुस्तान के सफर के साथ जोड़कर देखा जाए तो बेहतर तरीके से समझ आएगा, बदलता हुआ हिंदुस्तान भी और वाजपेयी भी।

आजादी की लड़ाई में शामिल होने और आजादी के बाद नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से खुद के प्रधानमंत्री बनने तक। वाजपेयी को जिंदगी भर कुछ लोग सांप्रदायिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक मानते रहे तो बहुत से लोग उनके प्रगतिशील उदारवादी चेहरे से मोहब्बत करते रहे और उन्हें दृढ़ नेता मानते थे, लेकिन कुछ ने माना कि वाजपेयी हमेशा फैसला लेने से कतराते रहे। कुछ उनके सहयोगी और साथ काम करने वाले नेताओं ने वाजपेयी को समावेशी, सबकी सहमति से चलने वाला और सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करने वाला माना। कुछ को वे ऐसे चतुर नेता लगते रहे, जिसने अपने साथ के नेताओं को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। हो सकता है कि वे पंचतंत्र की कहानी के हाथी की तरह सब कुछ हों, लेकिन केवल एक तरफ से समझना या कोई नजरिया बनाना वाजपेयी के व्यक्तित्व के प्रति अन्याय ही होगा।

वाजपेयी को ज्यादातर लोग अजातशत्रु भी कहते रहे क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं था, सभी मित्र थे। कम से कम वाजपेयी तो सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करते रहे। साठ साल से भी ज्यादा के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में सिर्फ दोस्त आपके पास हों तो इससे बड़ी पूंजी कोई और नहीं हो सकती और यह नामुमकिन-सा है। ऐसा भी नहीं है कि वाजपेयी के अपने समकालीन लोगों के साथ मतभेद नहीं रहे। मतभेद न केवल दूसरी राजनैतिक पार्टियों के साथ बल्कि जनसंघ और भाजपा में भी अपने साथियों के साथ रहे। लेकिन वाजपेयी ने मतभेद को मनभेद में बदलने नहीं दिया।

वाजपेयी कवि ह्रदय के साथ-साथ जुझारू नेता भी थे। जमीन से उठकर न केवल प्रधानमंत्री बने बल्कि अपनी पार्टी को भी सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई जो 1984 की करारी हार के बाद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था और सबसे ऊपर अपनी कविता की तरह ही कभी हार नहीं मानने वाली शख्सियत। अपने राजनैतिक जीवन के ज्यादातर साल विपक्ष में बैठने वाले इस नेता ने कभी हार नहीं मानी और जब सत्ता संभाली तो अभिमान नहीं किया, शायद इसीलिए अपनी पहली सरकार के तेरह दिन में, और अपने विश्वास मत के गिरने से पहले भी वाजपेयी उतने ही निश्चिंत दिख रहे थे।

विश्वास मत के भाषण में वाजपेयी ने कहा, “अध्यक्ष महोदय, जब मैं राजनीति में आया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूंगा। मैं पत्रकार था और यह राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं तो छोड़ना चाहता हूं, मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती है। फिर भी मैं विरोधी दल का नेता हुआ, आज प्रधानमंत्री हूं और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री भी नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय मेरा ह्रदय आनंद से उछलने लगा हो, ऐसा नहीं हुआ। जब मैं सब कुछ छोड़छाड़ चला जाऊंगा, तब भी मेरे मन में किसी तरह की मलिनता होगी, ऐसा होने वाला नहीं है।”

संसद में बैठे लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। पूरा देश सांस रोककर वाजपेयी को सुन रहा था, पहली बार बनी भाजपा सरकार को गिरते हुए टीवी पर देख रहा था। वाजपेयी उस दिन भले ही बाजी हार गए हों, लेकिन अगली बार की जीत उन्होंने सुनिश्चित कर ली थी। वाजपेयी ने इसके बाद फिर 1998 में सरकार बनाई, इस बार उनके साथ बहुत से वो राजनीतिक दल साथी बन गए थे जो पिछली बार दूर से तमाशा देख रहे थे। लेकिन इस बार वे कांग्रेस की राजनीति के शिकार बन गए और 1999 में एक वोट से उनकी सरकार गिर गई। वो सरकार बच सकती थी। कांग्रेस के गिरिधर गमांग ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन संसद से इस्तीफा नहीं दिया था। वाजपेयी के बहुत से सहयोगियों ने सलाह दी कि गमांग को वोट देने से रोक दिया जाए, लोकसभा अध्यक्ष पर इसके लिए दबाव डाला जा सकता है, लेकिन वाजपेयी ने ऐसा नहीं किया।

1996 के विश्वास मत प्रस्ताव के वक्त वाजपेयी ने कहा था कि - “पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ‘न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितो यश:’ भगवान राम ने कहा था कि मैं मृत्यु से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकोपवाद से डरता हूं। नीयत पर शक नहीं होना चाहिए।” वाजपेयी ने उसे निभाया भी और शायद यही वजह रही कि वाजपेयी फिर जीतकर आ गए 1999 के आम चुनाव में और 24 दलों के गठबंधन के साथ पांच साल सरकार चलाई, अपनी समावेशी राजनीति के साथ। सबको साथ लेकर चलने और असहमति का सम्मान करने के व्यवहार के साथ।

उनकी मुस्कराहट, उनकी दोस्ती उन्हें कमजोर नहीं बनाती थी। उनके इरादे उनके नाम की तरह अटल थे। उन्हें झुकाना नामुमकिन था। दुनिया की परवाह किए बिना देश को ताकतवर बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनने के कुछ हफ्तों में परमाणु परीक्षण करने की हिम्मत वाजपेयी ही दिखा सकते थे। यह सच है कि 1996 में चुनाव हारने से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार ने परमाणु परीक्षण की तैयारी कर ली थी, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका के दबाव में वे परीक्षण करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने पर नरसिंह राव ने वाजपेयी को कहा– सामग्री तैयार है, आप आगे बढ़िए, लेकिन तब वो सरकार गिर गई और उसके बाद बने दोनों प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और गुजराल को तो सरकार बचाए रखने की कोशिशों से ही फुर्सत नहीं मिली।

1998 में सरकार बनने पर वाजपेयी सबसे पहला काम करते हैं परमाणु परीक्षण का। वे सरकार बनने के साथ ही ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को बुलाकर पूछते हैं कि कितने समय में परीक्षण मुमकिन हो पाएगा और उन्हें आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं। जिस दिन परमाणु परीक्षण होता है, उस दिन वाजपेयी 7, रेसकोर्स रोड पर सरकारी प्रधानमंत्री आवास में गृहप्रवेश करते हैं। दुनिया भर की तमाम पाबंदियों की चिंता नहीं करके उनका डटकर सामना करते हैं और पाबंदियों के बाद भी कहते हैं कि भारत-अमेरिका नेचुरल सहयोगी हैं, जो लोग इसे मजाक समझते हैं, उन्हें पता चलता है कि उसी अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कुछ वक्त बाद भारत पहुंच जाते हैं वाजपेयी से मिलने। अमेरिका और रूस दोनों के साथ वाजपेयी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। इस परमाणु परीक्षण से जाहिर था कि पाकिस्तान नाराज होता, लेकिन इसके बाद भी लाहौर के लिए बस लेकर जाना और दोस्ती का हाथ बढ़ाना वाजपेयी ही कर सकते थे।

पाकिस्तान ने दोस्ती का सिला जब करगिल में घुसपैठ करके दिया तो भारत ने उनके नेतृत्व में उसे करारा जवाब भी दिया है। करगिल युद्ध के दौरान ही जब अमेरिकी राष्ट्रपति नवाज शरीफ को बचाने के लिए वाजपेयी को अमेरिका आने का निमंत्रण देते हैं तो वाजपेयी इनकार कर देते हैं। लेकिन वक्त के साथ रुकना वाजपेयी ने सीखा नहीं, वो नदी के पानी की तरह आगे बढ़ते हैं, पीछे का बोझ और कडुवाहट लेकर नहीं। शायद इसीलिए वाजपेयी ही नेता के तौर पर ऐसा फैसला करने की हिम्मत दिखा सकते हैं कि करगिल के लिए जिम्मेदार जनरल परवेज मुशर्रफ को आगरा में बातचीत के लिए बुलाते हैं। और जब आगरा में बातचीत फेल हो जाती है तो देर रात मुशर्रफ वाजपेयी से मुलाकात करते हैं। मुशर्रफ कहते हैं कि इससे हम दोनों को ही अपमान झेलना पड़ा है। लगता है कि हम दोनों से ऊपर कोई इस बातचीत को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है। वाजपेयी चुप रहते हैं। मुशर्रफ ने वाजपेयी का शुक्रिया किया और तेजी से कमरे से निकल गए। और फिर वही मुशर्रफ 2004 में पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन में वाजपेयी की मौजूदगी में भरोसा दिलाते हैं कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं करने दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री बनने से पहले जनता पार्टी की सरकार में भी 1977-79 के बीच विदेश मंत्री के तौर पर वाजपेयी ने दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते सुधारने की काफी कोशिश की। वाजपेयी के ही जमाने में भारत के अमेरिका से रिश्ते मजबूत हुए और चीन से रिश्तों में सुधार आया। नेहरू के बाद 21 साल में चीन पहुंचने वाले वाजपेयी पहले नेता रहे थे। नेहरू जैसे दिग्गज प्रधानमंत्री नौजवान अटल बिहारी को भारत के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखते थे। सबसे ताकतवर मानी जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जब स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला करना था तो बनारस में बैठे वाजपेयी के लिए अलग से टेलीफोन लाइन लगवा कर बात करती हैं और राय लेती हैं। लेकिन, वाजपेयी ही साफतौर पर कह सकते थे कि स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का फैसला खतरनाक होगा और बाद में उसका नतीजा मुल्क को झेलना भी पड़ा।

वाजपेयी जैसे नेता की विश्वसनीयता और भरोसा इस काबिल था कि प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मसले पर बातचीत के लिए विपक्षी नेता वाजपेयी की अगुआई में प्रतिनिधिमंडल भेजा था। और यही वाजपेयी जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री रहते हुए जब विदेश मंत्रालय के गलियारे से नेहरू की तस्वीर गायब देखते हैं तो अफसरों से बुलाकर पूछताछ करते हैं और नेहरू की तस्वीर फिर से वहां मुस्कराती है।

हिंदुत्ववादी स्वयंसेवक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से जुड़े वाजपेयी दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर से जनसंघ को खड़ा करने के बजाय नई उदारवादी चेहरे वाली भाजपा बनाते हैं जिसके झंडे में भगवा के साथ हरा रंग भी शामिल है। लेकिन, महाराष्ट्र में वीर सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के एक कार्यक्रम में वीर सावरकर को वाजपेयी ने जिस तरीके से याद किया वह यह समझने के लिए काफी है कि उनके मन में हिंदुत्व की विचारधारा बहती रही। सावरकर की तस्वीर तमाम विरोधों और हंगामे के बावजूद वाजपेयी के कार्यकाल में ही संसद के केंद्रीय कक्ष में लगी थी। यह अलग बात है कि संघ परिवार का हिंदुत्व का दर्शन अब सावरकर के हिंदुत्व दर्शन से अलग दिखता है।

सिर्फ वीर सावरकर ही नहीं, संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर के निधन के बाद अटल बिहारी ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा – “पूजनीय गुरु जी का पार्थिव शरीर दर्शन के लिए कार्यालय के कमरे में रखा था। आज उन्होंने मुझे चरणस्पर्श करने से नहीं रोका। अपने पांव पीछे नहीं हटाए। सिर पर प्रेम से हाथ नहीं फेरा। प्यारभरी मुस्कान से नहीं देखा। हालचाल नहीं पूछा। वे अनंत निद्रा में निमग्न थे। हंस उड़ चुका था, काया के पिंजड़े को तोड़कर पूर्ण में विलीन हो चुका था। लेकिन गुरु जी हमेशा रहेंगे। हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में, कार्यों में। अग्नि उनके शरीर को जला सकती है, लेकिन हृदय, हृदय में उनके द्वारा प्रदीप्त प्रखर राष्ट्रप्रेम तथा निःस्वार्थ समाजसेवा की चिंगारी को कोई नहीं बुझा सकता।”

यह भी ध्यान रखने की बात है कि संघ प्रमुख गोलवलकर ने 1966 में वाजपेयी को कुछ वजहों से प्रचारक के पद से मुक्त कर दिया और वे सिर्फ स्वयंसेवक रह गए। इसलिए वे हमेशा खुद को संघ का स्वयंसेवक कहते भी रहे।

राम मंदिर आंदोलन

राम मंदिर निर्माण आंदोलन को लेकर वाजपेयी की भूमिका पर तरह-तरह के सवाल उठते रहे हैं लेकिन लखनऊ में 5 दिसंबर 1992 को अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया, “सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब बताता हूं कि हम कारसेवा करें। कल कारसेवा से किसी की अवहेलना नहीं होगी। बल्कि कारसेवा करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया जाएगा। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच फैसला नहीं करती, तब तक निर्माण का काम बंद रखना होगा। लेकिन आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं और भजन एक आदमी नहीं कर सकता, सामूहिक होता है। कीर्तन के लिए तो और भी ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। कीर्तन खड़े रह कर नहीं हो सकता। वहां नुकीले पत्थर निकले हैं उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा, कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम वेदी तो बनेगी।”

बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहने के सिर्फ एक दिन पहले वाजपेयी का लखनऊ में दिया गया यह भाषण बहुत सारे रास्तों की ओर ले चलता है। क्या यह भाषण किसी मंदिर निर्माण विरोधी का हो सकता है? क्या वाजपेयी मंदिर निर्माण या कारसेवा के खिलाफ थे? क्या वे उसका समर्थन कर रहे थे? यदि हां तो फिर वे 6 दिसंबर को भाजपा के दूसरे नेताओं की तरह अयोध्या में क्यों नहीं रुके, क्यों अगले दिन वे दिल्ली पहुंच गए? वाजपेयी भाजपा के अकेले नेता थे जो 6 दिसंबर को सवेरे अयोध्या में नहीं थे। और दिन में जब उनके सहयोगी शिवकुमार ने ढांचा गिरने की खबर दी, तो वाजपेयी ने नाराजगी जाहिर की।

वाजपेयी अयोध्या में कारसेवा का विरोध कर रहे थे। वाजपेयी का मानना था कि किसी राजनैतिक दल को धार्मिक मसलों में दखल नहीं देना चाहिए और खासतौर से ऐसे किसी आंदोलन में हरगिज शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पार्टी में इस पर सलाह-मशविरा हुआ, आडवाणी कारसेवा में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहे थे तो वाजपेयी ने पार्टी की आम सहमति पर अपने विरोध को पीछे रख दिया। एनडीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री वाजपेयी के विशेष अधिकारी के तौर पर जुड़े रहे कंचन दासगुप्त मानते हैं कि मंदिर निर्माण मुद्दे को लेकर अटल जी कभी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे। वे कहते हैं कि वाजपेयी साधु समाज के राजनीति में दखल को भी पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि साधु समाज पूजा-पाठ करें, राजनीति का काम राजनेताओं को करने दें, वे हमें क्यों बताएं कि क्या करना है। वाजपेयी कहते थे कि क्या हम उनको पूजा-पाठ के तरीके सिखाते-बताते हैं?

भाजपा ने पालमपुर प्रस्ताव में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया। इस प्रस्ताव को खुद आडवाणी ने तैयार किया। वाजपेयी को यह प्रस्ताव और भाजपा की उसमें सक्रिय भूमिका दोनों ही पसंद नहीं थी। साथ ही जसवंत सिंह उन्हें इसका विरोध करने के लिए उकसा रहे थे। अध्यक्ष के प्रस्ताव पर आमतौर पर बहस और वोटिंग नहीं होती। इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। वाजपेयी शायद तब ही अकेले पड़ गए थे। वाजपेयी की असहमति के बावजूद लालकृष्ण आडवाणी 1990 में सोमनाथ से राम रथयात्रा पर निकल पड़े। आडवाणी जब रथयात्रा पर निकले तो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई और पार्टी ने इसे बड़ा राजनैतिक कार्यक्रम बना दिया, सिर्फ वाजपेयी अकेले रह गए।

अक्सर वाजपेयी की संघ के प्रति निष्ठा को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन वाजपेयी ही थे जिन्होंने जनता पार्टी टूटते वक्त संघ के साथ रहना पसंद किया, जबकि बहुत से लोग उस वक्त मानते थे कि वाजपेयी जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। दोहरी सदस्यता को लेकर वाजपेयी ने 2 अगस्त 1979 को इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा, “वी आर आल टू ब्लेम।” इसमें वाजपेयी ने इसी संघ परिवार को सलाह दी कि,

-संघ परिवार से जुड़ी पत्र–पत्रिकाओं को राजनैतिक दुनिया में चल रहे सत्ता संघर्ष में किसी का साथ नहीं देना चाहिए।

-आरएसएस को राजनैतिक दलों और मजदूर संगठनों से बातचीत करने वाले युवा संगठनों में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए।

-और सबसे महत्वपूर्ण कि आरएसएस को यह साफ शब्दों में कहना चाहिए कि उसके हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ भारतीय राष्ट्र है।

जनसंघ या बाद में बनी भाजपा के किसी भी नेता ने संघ परिवार को साफ-साफ सलाह देने की शायद ही हिम्मत दिखाई हो। 1980 में भाजपा के पहले अध्यक्ष के तौर पर वाजपेयी का भाषण भाजपा की विचारधारा का खाका खींचता है। वाजपेयी ने कहा, “भाजपा का अध्यक्ष पद अलंकार का विषय नहीं है। यह पद नहीं, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं, परीक्षा है। जिन परिस्थितियों में भाजपा के गठन का निर्णय हुआ, उनमें मैं जाना नहीं चाहता। जनता पार्टी टूट गई, लेकिन हम जेपी के सपनों को टूटने नहीं देंगे। जेपी आदर्शों और मूल्यों का नाम है। हम राजनीति को मूल्यों पर आधारित करना चाहते हैं। इसे सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं रखना चाहते।”

काश...वाजपेयी के इस पहले अध्यक्षीय भाषण से भाजपा कोई सबक ले पाती। वाजपेयी ने तब कहा था- अब शिखर की राजनीति के दिन लद गए। जोड़-तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पैसा और प्रतिष्ठा के लिए पागल होने वालों के लिए जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो, दिल्ली के दरबार में मुजरे झाड़ने वालों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। वाजपेयी ने भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे पर भविष्यवाणी की – “अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा,कमल खिलेगा”...और उसके बाद भाजपा का नया और आगे बढ़ने का सफर शुरू हो गया। भाजपा अब सदस्यों के लिहाज से तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी है ही, देश में इस वक्त सबसे ज्यादा राज्यों में और केंद्र में उसकी सरकार है। याद रखिए इसकी नींव वाजपेयी ने रखी थी।

मौजूदा मोदी सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को वाजपेयी को ‘भारत रत्न’ से सम्मानित करने का ऐलान किया था। करगिल जीत के बाद वाजपेयी को भारत रत्न देने की मांग जोर से उठी थी, लेकिन वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को ही सम्मानित करने का फैसला नहीं किया। यह और बात है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को ‘भारत रत्न’ से सम्मानित करने का निर्णय हुआ, तब दोनों प्रधानमंत्री थे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी पर ‘हार नहीं मानूंगा’ नामक किताब लिख चुके हैं)