कोई सवा सौ साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ‘‘भारत शूद्रों का होगा।’’ उनका उद्बोधन औपनिवेशिक और सांस्कृतिक गुलामी के खिलाफ भारत में एक नई शक्ति की तलाश से पैदा हुआ था। एक शताब्दी बाद समाजवादी चिंतक किशन पटनायक ने इसी बात को नए अर्थ में दोहराया था। दलित उभार और मंडलीकरण के दौर में किशन जी ने पूंजीवाद और भूमंडलीकरण के प्रतिरोध की शक्ति के रूप में गैर-द्विज समाज को चिह्नित किया था।

यानी अलग-अलग दौर में भारतीय समाज में पिछड़ी जातियों के नेतृत्व का आह्वान हमेशा किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ा रहा है। आज जब वह आह्वान सच हो गया है, तो क्या वह लक्ष्य भी हासिल हो पाया है? मंडलीकरण के बाद से सत्ता के शीर्ष पर पिछड़ी जातियों के नेता दिखाई तो देते हैं, लेकिन क्या इससे देश और समाज के चरित्र में वैसा कुछ सुधार भी आ पाया है जिसकी उम्मीद की गई थी?

कड़वा सच यह है कि हमारे यहां, खासतौर पर उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों का यह नेतृत्व क्षमता में पिछड़ा है, दृष्टि में पिछड़ा है और अपनी आकांक्षा में पिछड़ा है। लोकप्रिय नेता होने के गुणों के बावजूद बिहार में लालू प्रसाद यादव ने सरकार चलाने की कोई समझ नहीं दिखाई। नीतीश कुमार में सरकार चलाने और राजनीति की तिकड़म दोनों की समझ है, लेकिन अपने को बनाए रखने के सिवा कोई बड़ी दृष्टि नहीं है।

नेहरू जी ने अपने आप को कभी कश्मीरी पंडितों का नेता नहीं माना। गांधी जी को भी किसी ने गुजराती बनिया नहीं सोचा। लेकिन, विडंबना देखिए कि पिछड़े नेताओं की आकांक्षा अमूमन एक प्रदेश की जाति-विशेष के नेता बने रहने से आगे बढ़ ही नहीं पाई। पिछड़े वर्ग के ऐसे पिछड़े नेतृत्व के चलते देश में पिछड़ी जातियों के उभार की क्रांतिकारी संभावनाएं छीज गई हैं। इससे पैदा हुआ शून्य ही नरेन्द्र मोदी और भाजपा के सत्ता पर काबिज होने का जिम्मेदार है।

हमारे देश में पिछड़े वर्ग का राजनैतिक उभार दो दौर में हुआ। पहला दौर साठ और सत्तर के दशक का था, जब दक्षिण भारत में पिछड़ी जातियों ने सत्ता हासिल की। तमिलनाडु में पहले कांग्रेस के नेता के. कामराज मुख्यमंत्री बने, फिर करुणानिधि। उसी जमाने में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे तले ईड़वा जाति का उभार हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री नंबूदरी ब्राह्मण बने रहे। उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस के अगड़े मुख्यमंत्री देवराज अर्स के जमाने में पिछड़े नेतृत्व को तरजीह दी गई। इसी दौर में उत्तर भारत में राममनोहर लोहिया के चलते ‘पिछड़ा पावे सौ में साठ’ का नारा उठा, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भी उभरे लेकिन राजनैतिक सत्ता पर उनका नियंत्रण नहीं हुआ। उत्त भारत में सत्ता परिवर्तन नब्बे के दशक में मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के मुद्दे से हुआ। पहले बिहार, फिर उत्तर प्रदेश और धीरे-धीरे बाकी राज्यों में भी पिछड़ी जातियों का नेतृत्व सत्ता पर काबिज होने लगा।

इस परिवर्तन में एक क्रांतिकारी संभावना छिपी थी। सत्ता के जातिगत स्वरूप को बदलने से सामाजिक ढांचे में बुनियादी बदलाव की गुंजाइश खुलती थी। सत्ता की कुंजी के सहारे आधुनिक अर्थव्यवस्था में सामुदायिक संतुलन को नए सिरे से स्थापित किया जा सकता था। आधुनिक शिक्षा में विषमता को कम करने से समाज में नए संस्कार गढ़ने की गुंजाइश खुलती थी। लेकिन 25 साल के पिछड़े नेतृत्व के उभार ने इनमें से किसी भी संभावना के साथ न्याय नहीं किया। पिछड़े नेतृत्व के उभार से बस एक ही काम हुआ-बड़ी राजनैतिक कुर्सियों पर बैठने वालों के जाति नाम बदलने लगे।

अगड़ा मुख्यमंत्री अब असंभव

बिहार में अगड़े मुख्यमंत्री की संभावना लगभग खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ एक अपवाद ही हैं। बंगाल, ओडिशा और कुछ हद तक राजस्थान को छोड़ कर सभी बड़े राज्यों में द्विज-नेतृत्व उतना ही अजूबा है जितना आज से 50 साल पहले गैर-द्विज नेता हुआ करते थे। लेकिन इतने बड़े बदलाव से भी न तो सत्ता का चरित्र बदला, न ही अर्थव्यवस्था का ढांचा और न ही जाति की जकड़न ढीली हुई।

पिछले 25 साल में पिछड़ी जातियों के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, राजद, अपना दल जैसे अनेक नए क्षेत्रीय दल बन गए। उधर राष्ट्रीय दलों को भी अपने नेतृत्व में सुशील मोदी, शिवराज सिंह चौहान और अशोक गहलोत तथा सिद्धरमैया सरीखे पिछड़ी जाति के नेताओं को जगह देनी पड़ी। मंडल आरक्षण के चलते प्रशासनिक सेवाओं में भी पिछड़ी जातियों को पहले से ज्यादा नौकरियां मिलने लगीं। लेकिन राजनैतिक-प्रशासनिक सत्ता का चरित्र नहीं बदला। मर्यादा और शुचिता के मामले में यह नया नेतृत्व पुराने अगड़े नेतृत्व से दो सूत बुरा ही होगा, बेहतर नहीं था।

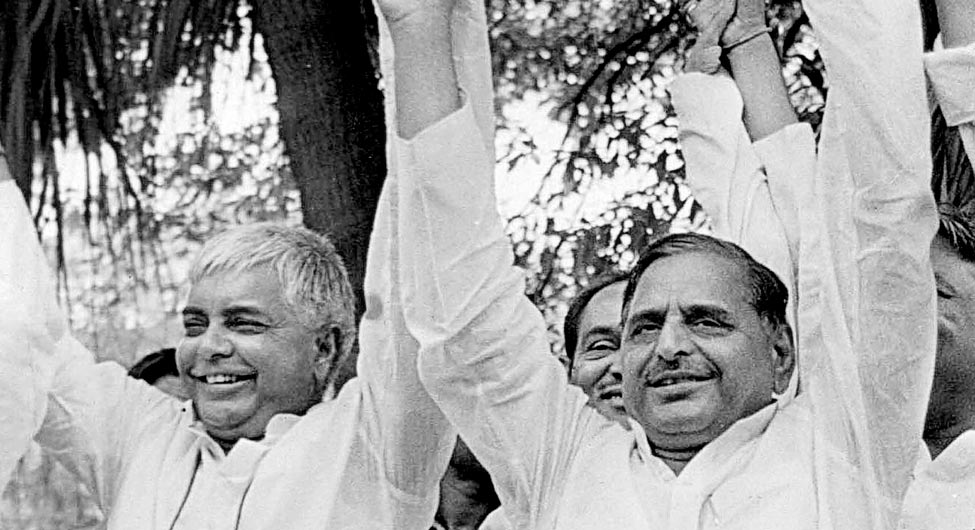

लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला जगजाहिर हो गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव की केंद्र सरकार पर निर्भरता का कारण किसी से छुपा नहीं है। इस नए नेतृत्व का कोई अपना आर्थिक दर्शन और आर्थिक नीति नहीं थी। इसलिए सत्ता में आने के बाद ये नेता उसी आर्थिक नीति के वाहक बने, जो इन समुदायों की तबाही का कारण बनी थी।

हक मांगा, पर देने में गुरेज

पिछले 20 साल में पिछड़ी जाति के सांसदों ने नौकरी और शिक्षा में आरक्षण को लेकर तो हंगामा किया है, लेकिन महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ संसद रोकी है। देश की आर्थिक नीति को गांव, खेती, किसानी, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के पक्ष में नीति बदलने को लेकर संसद में कभी कोई गंभीर बहस नहीं चलाई। सडक़ के आंदोलन कोई भिन्न नहीं रहे-राजस्थान का गुर्जर आंदोलन, हरियाणा का जाट आंदोलन, महाराष्ट्र का मराठा आंदोलन और आंध्र प्रदेश का कापु आंदोलन सब इन जातियों के चंद शिक्षित मध्यमवर्गीय लोगों के स्वार्थ के लिए चले। अधिकतर लोगों के रोजमर्रा के मुद्दे इन आंदोलनों से बाहर ही रहे।

जिन जातियों को आज अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कहा जाता है, उनमें से अधिकतर कृषि, हस्तकौशल, हस्तकला और सेवा के अवसरों से जुड़ी रही हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने इन वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए कुछ भी विशेष नहीं किया। विकास के उस ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया, जिसने कृषि और हस्त-उद्योग को हाशिए पर रखा है। बस राजनैतिक सत्ता का फायदा उठाकर आर्थिक लूट में हिस्सा हथिया लिया।

लकीर के फकीर

सच तो यह है कि जब-जब पिछड़े वर्ग के नेता सत्ता में रहे, उन्होंने उदारीकरण और वैश्वीकरण की उन्हीं नीतियों को चलाया जिनका उन्होंने विरोध किया था। ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में इस पिछड़े नेतृत्व का दिवालियापन दिखाई देता है।

राममनोहर लोहिया के चिंतन में एक नई सांस्कृतिक राजनीति की झलक मिलती थी। संघ के नकली राष्ट्रवाद और वामपंथियों की हवाई अंतरराष्ट्रीयता से अलग एक देशज विचार इस आंदोलन की नई संस्कृति बन सकती है। लेकिन देशज भाषाओं, देशज ज्ञान, परंपराओं का संवर्धन करने के बजाय यह नया नेतृत्व अंग्रेजियत की नकल करने की होड़ में शामिल हो गया है। अखिलेश यादव इस राजनीति के प्रतिनिधि हैं।

समता का नया संस्कार स्थापित करने के बजाय इस नेतृत्व ने सामंती संस्कार की नकल शुरू कर दी। सांस्कृतिक आत्मविश्वास की कमी के चलते इस नेतृत्व ने फूहड़ संस्कृति को पैदा किया। लालू प्रसाद इस सामंती संस्कार और फूहड़ता के जीते-जागते नमूने हैं।

इन सब खामियों की जड़ में इस नए नेतृत्व की सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि है। कुछेक अपवाद को छोड़ दें तो पिछड़ों का यह नया नेतृत्व तकनीकी रूप से शूद्र लेकिन भूस्वामी और संपन्न वर्ग से आया। यह वर्ग अगड़ों की तुलना में जरूर पिछड़ा था, लेकिन जाति शोषण का शिकार नहीं था। इनका लक्ष्य जाति तोड़ो नहीं था। इन्हें जाति-व्यवस्था के भीतर एक बेहतर हैसियत की तलाश थी। इसलिए इनमें से अधिकतर नेता गहरे जातिवाद का शिकार हैं। सामाजिक क्रांति के वाहक बनने में यह नेतृत्व एकदम असमर्थ है।

यथास्थितिवाद कब तक

पिछले 25 वर्षों में सामाजिक न्याय की राजनीति की यही त्रासदी है। ‘भारत शूद्रों का होगा’ की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है, लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति आरक्षण व्यवस्था को बचाए रखने की राजनीति में सिमट गई है। देश का यह सबसे बड़ा समुदाय दिशाहीन और अकेला है। ऐसे में हैरानी की बात नहीं कि इनमें से एक बड़ा तबका, खासतौर पर अति पिछड़ी जातियां अब नरेन्द्र मोदी की भाजपा में अपना उद्धार खोज रही हैं। इस मरीचिका से बाहर आने और सामाजिक न्याय की सार्थक राजनीति के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। जमींदार, कास्तकार, खेत मजदूर, पशुपालक और कारीगर के तकलीफ को जोड़कर एक नई राजनीति खड़ी करनी होगी। अति पिछड़े, महादलित, पसमांदा मुसलमान और आदिवासियों को जोड़कर परिवर्तन की राजनीति का एक नया गठबंधन तैयार किया जा सकता है। हाल ही में उभरा देशव्यापी किसान विद्रोह इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। और, ‘भारत शूद्रों का होगा’ की इस उक्ति को नया अर्थ भी दे सकता है।

(लेखक राजनीति विज्ञानी और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं)