कान फिल्म समारोह के क्लासिक्स सत्र में श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन के रिस्टोर्ड संस्करण का प्रदर्शन किया गया। मंथन 1976 में आई थी। इसमें ऑपरेशन फ्लड नाम की एक सहकारिता परियोजना से होने वाले बदलावों को दिखाया गया था। इसी परियोजना के चलते बीसवीं सदी के अंत तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना। केंद्रीय परियोजना की तारीफ में बनाई गई यह फिल्म कई मायनों में सरकारी प्रचार था। बावजूद इसके, यह केवल सरकार का सपाट और सतही गुणगान भर नहीं थी। इसमें आलोचना के तत्व पूरी तरह मौजूद थे।

तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने 1965 में डॉ. वर्गीज कुरियन को अमूल की तर्ज पर पूरे देश में एक परियोजना चलाने को कहा। इसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) का गठन किया गया। डॉ. कुरियन को इसका मुखिया बनाया गया। इसके अंतर्गत किसानों की सहकारी संस्थाएं बनाई गईं, जिसका उद्देश्य उन्हें कारोबार में हिस्सेदारी और अपने उत्पाद पर नियंत्रण देना था। इसी को श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। अमूल के लिए विज्ञापन बनाने वाले श्याम बेनेगल ने ऑपरेशन फ्लड पर एक डॉक्युमेंट्री बनाई। इस वक्त फिल्म को चंदा जुटाकर बनाया गया था। बेनेगल ने इस फिल्म का बजट 10 लाख आंका था। डॉ. कुरियन ने सहकारी संस्था के पांच लाख सदस्यों को दो-दो रुपया चंदा देने को कहा। यह न केवल सहाकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप था, बल्कि फिल्म को व्यावसायिक रूप से कामयाब बनाने का उपाय भी था। जिसने भी चंदा दिया, उसे बदले में अपने निवेश का परिणाम भी देखने को मिला।

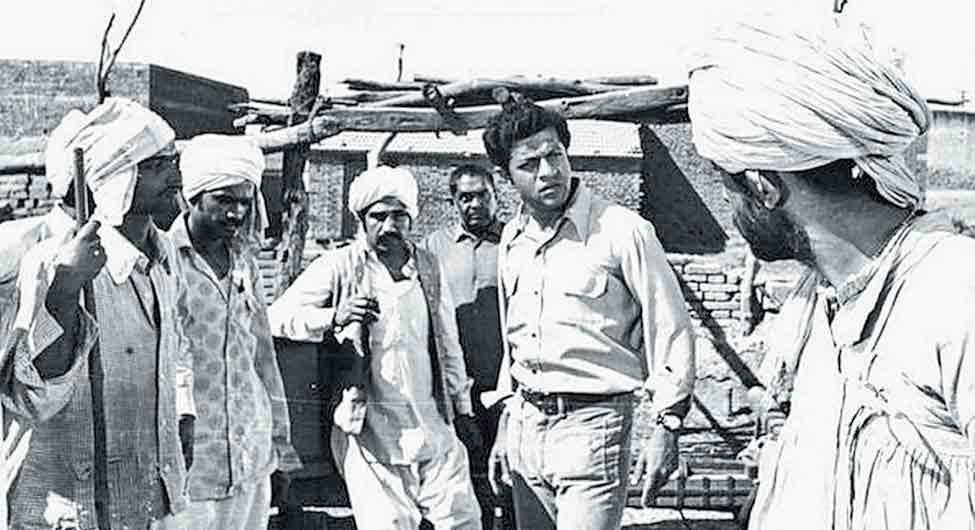

मंथन का एक दृश्य

मंथन को प्रचारात्मक फिल्म कहना मुश्किल है। यह फिल्म एक सरकारी पहल को शोषण के पुराने ढांचों से मुक्ति का इकलौता साधन बताती है, लेकिन वहीं स्वामित्व के ठोस फायदों के अलावा उस राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता का वादा भी करती है जो तब तक केवल सपना था। बेनेगल ने इस फिल्म को जिस तरह बरता है, वह एक फिल्मकार के बतौर उनकी अपनी व्यापक रचना-प्रक्रिया का ही एक अंश है। मंथन से पहले बेनेगल अंकुर और निशांत बना चुके थे। ग्रामीण भारत पर बनी यह त्रयी सामंती शोषण और प्रतिरोध के विषय पर केंद्रित है। लिहाजा मंथन प्राचीन इतिहास के बोझ से लदे और ताजा आजाद हुए एक देश की आधुनिकता सहित तमाम चीजों के साथ संतुलन बनाने का अफसाना भी है। इसका शीर्षक भी उसी प्रक्रिया की तसदीक करता है। यह मिथकीय समुद्र मंथन से लिया गया है जिसमें विष और अमृत दोनों निकले थे। बेनेगल की समूची दृष्टि इसमें सूत्रवत समाहित है।

शोषण के अर्धसामंती दर्जों को बेनेगल, मिश्रा नाम के एक किरदार और ऊंची जाति के एक सरपंच के माध्यम से स्थापित करते हैं। मिश्रा का किरदार अमरीश पुरी ने निभाया है जिसके पास निजी डेयरी कारोबार है। कुलभूषण खरबंदा सरपंच बने हैं। यही दोनों मिलकर राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का एक गठजोड़ बनाते हैं और इसके माध्यम से किसानों का खून चूसते हैं ताकि शोषणकारी व्यवस्था कायम रहे। सहकारी संस्था का असर दो किरदारों के माध्यम से दिखाया गया है। दोनों हाशिये के सबसे ज्यादा शोषित व्यक्ति हैं, एक है बिंदु (स्मिता पाटील) और दूसरा है भोला (नसीरुद्दीन शाह)। भयंकर पितृसत्तात्मक माहौल के बावजूद बिंदु एक मजबूत औरत है। भोला दलित है और नाजायज संतान है। अपने जन्म और जाति दोनों के ही चलते भोला विजातीय और बाहरी है। अपने समुदाय के अन्य लोगों की तरह उसके भीतर भी रोष की आंच सुलग रही है। जिस सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है, उसकी जड़ें गहरी हैं और उसकी एक ऐतिहासिकता है। सत्तासीनों के पास गरीबों के ऊपर अपना राज गांठने के तमाम तौर-तरीके हैं। फिल्म के तीसरे अध्याय में सरपंच और मिश्रा मिलकर किसानों के घर जलाने की योजना बनाते हैं। बाद में उन्हें आश्रय और मदद भी देते हैं, ताकि उन्हें अपनी रहनुमाई जता कर भरोसा दिला सकें कि सहकारी संस्था वाले उनकी मदद को नहीं आने वाले हैं।

सहकारी संस्था का प्रभारी मनोहर राव (गिरीश कार्नाड) है। मनोहर राव उदारवादी, प्रगतिशील और शिक्षित है। बलात्कार का एक झूठा आरोप लगने के बाद उसे सामान बांधकर लौटने का आदेश मिलता है। सत्ता में बैठे लोग हार मानने को तैयार नहीं हैं। जब सरपंच चुनाव में हार जाता है, तो इस अप्रत्याशित घटनाक्रम पर उसकी बेचैनी दिखाती है कि समाज के सत्ता-संबंध कितने गहरे हैं। इससे समझ में आता है कि सहकारिता का विचार कागज पर तो अच्छा लगता है लेकिन जमीन पर उसे उतारने में जटिल हकीकत से दो-चार होना पड़ सकता है। जैसे, भोला इस संस्थात को ‘सिसोटी’ कहता है। यानी इस किस्म की पहल को स्थानीय बोली के हिसाब से भी गढ़े जाने की जरूरत है।

फिल्म में भोला की जीवन-यात्रा ही मुक्ति का खाका प्रस्तुत करती है। शुरू में उसे मनोहर राव की नीयत पर बहुत शक होता है, लेकिन ‘सिसोटी’ से सबसे ज्यादा लाभ उसी को मिलता है। तब जाकर उसे समझ में आता है कि अब तक उसे या उसके जैसों को जो नहीं मिला, अब मिल सकता है। यानी आर्थिक आजादी और स्वामित्व। इसलिए वह संस्था का सबसे बड़ा समर्थक बन जाता है। जब सरपंच किसानों के घर जलाने के बाद उन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास करता है, तब भोला पूरे जोश-खरोश के साथ लोगों को याद दिलाता है कि उनके लिए ‘सिसोटी’ क्या मायने रखती है। उसे सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब मनोहर राव लौटने लगता है। वह भागा-भागा ट्रेन के पीछे जाता है। दृश्य का संदेश साफ है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। भोला टूट जाता है, लेकिन जल्द उसे यह बात समझ में आ जाती है कि मालिकाना हक के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी सिर पर आती है। अंत में वह किसानों को हांक कर संस्था के पास दूध जमा कराने के लिए ले आता है। वह उनका नेता बन जाता है। अंकुर और निशांत के आखिरी दृश्यों में जो इंकलाब का बीज बोया गया था, वह मंथन में खिल उठता है।

बिंदु सिक्के का दूसरा पहलू है। वह आक्रामक है, सधा हुआ बोलती है और मिश्रा के खिलाफ बगावत की अगुआई करती है। शुरुआत में सहकारी संस्था के पास किसानों को ले जाने की जिम्मेदार वही होती है, इसके बावजूद उसके नेतृत्व और आवाज की एक सीमा है क्योंकि अभी उसका पति वहां मौजूद नहीं है। वह जैसे ही लौटता है, बिंदु घर की चारदीवारी में कैद हो जाती है। उसका पति उसकी गाय को मार के उसका आर्थिक सहारा छीन लेता है। सरपंच उसका इस्तेमाल कर मनोहन राव पर झूठा आरोप मढ़ देता है। बेनेगल बिलकुल साफ दिखाते हैं कि तमाम वादों के बावजूद सहकारी संस्था बिंदु की मदद के लिए कुछ भी कर पाने में अक्षम है। जल्द ही अपने समुदाय के मर्दों के बीच बिंदु साजिश का औजार बन जाती है। उसमें आया बदलाव दिखाता है कि पितृसत्ता की छांव में औरतें अपनी परछाई से ज्यादा कुछ नहीं होती हैं।

जाति और लिंग आधारित प्राचीन शोषण वाले समाज में सहकारिता लाने के क्या परिणाम हो सकते हैं। बेनेगल मंथन में बड़ी सूक्ष्मता से इसे उजागर करते हैं। ज्यादातर प्रचारात्मक फिल्में कल्याणकारी कामों को सपाट ढंग से रखती हैं। उनमें सवाल जगह नहीं होती। बेनेगल को फिल्मों के लिए बरसों सरकार से अनुदान मिला है। आरोहण में तो वे प्रचारात्मक होने से बच भी नहीं पाए। लेकिन मंथन में उन्होंने प्रचार फिल्मों की कला को नई दिशा दी है। भले ही यह फिल्म सरकारी आख्यान को सामने लाती है लेकिन उसकी आलोचना भी पेश करती है।

(अर्जुन सेनगुप्ता कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उन्होंने सौमित्र चटर्जी की जीवनी लिखी है ओर श्याम बेनेगल पर उनका मोनोग्राफ आने वाला है)