अपने देश के लोगों में अब शेयर बाजार, खासकर म्यूचुअल फंड में निवेश करने की दिलचस्पी बढ़ी है। आम तौर पर इसे सीधे कंपनी के शेयर में निवेश करने के मुकाबले कम जोखिम वाला माना जाता है। मगर किसी को कमाई का कितना हिस्सा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए? अमूमन लोग फिक्स्ड डिपॉजिट और सोने में निवेश करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के रूप में उन्हें एक नया विकल्प मिला है।

अब निवेश का निर्णय इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कमाई कितनी है, इस पर निर्भर करता है कि वित्तीय जिम्मेदारियां, जोखिम उठाने की क्षमता और लंबी अवधि में आकांक्षाएं क्या हैं। सामान्यतः निवेश योग्य आय में से 25-35 प्रतिशत हिस्सा म्यूचुअल फंड में डालने की सलाह दी जाती है। हालांकि, यह प्रतिशत अलग हो सकता है, क्योंकि अधिकतर परिवारों के पास स्वास्थ्य, शिक्षा और ईएमआइ आदि के बाद ज्यादा बचत नहीं होती। बिना प्राथमिकताओं को बदले, कमाई का इतना हिस्सा म्यूचुअल फंड में डालना संभव नहीं है।

वित्तीय जानकार कहते हैं कि किसी भी निवेश से पहले पूरी आमदनी और खर्च का हिसाब रखना जरूरी है। जैसे, मासिक तनख्वाह, बिजनेस या किराए से होने वाली आमदनी। कुल कमाई में घर का खर्च, बिजली-पानी का बिल, बीमा प्रीमियम और कर्ज चुकाने के बाद बची रकम ही निवेश योग्य मानी जाती है।

म्यूचुअल फंड में निवेश लक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए। लक्ष्य कम समय के हो सकते हैं, जैसे एक साल बाद छुट्टियों पर जाना। मध्यम लक्ष्य पांच साल बाद घर का एडवांस पेमेंट। लंबे लक्ष्य, जैसे 15 साल के रिटायरमेंट फंड का चुनाव। कितना पैसा लगाना है, इन्हीं लक्ष्यों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अगर पांच साल में घर खरीदना चाहता है, तो उसे बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड में निवेश करना चाहिए, ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव का असर कम हो। अगर रिटायरमेंट 30 साल बाद है, तो इक्विटी फंड में निवेश किया जा सकता है क्योंकि लंबे समय में ये बेहतर रिटर्न देते हैं।

निवेश तय करते समय भावनात्मक और वित्तीय रूप से जोखिम सहने की क्षमता का ध्यान रखना जरूरी है। अगर किसी की जोखिम सहने की क्षमता कम है और वह ज्यादा पैसा इक्विटी फंड में लगा देगा, तो बाजार गिरने पर वह घबराकर नुकसान में बेच सकता है। लेकिन, अगर कोई ज्यादा जोखिम सह सकता है और सुरक्षित साधनों में ही निवेश करेगा, तो लंबे समय में अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएगा।

निवेश करने वाले पर कितने लोग आश्रित हैं, इसका सीधा असर निवेश पर पड़ता है। जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हों या जिनके माता-पिता पर ज्यादा खर्च हो, उनके पास निवेश के लिए कम पैसा बचेगा। ऐसे लोग पूरी बचत इक्विटी में न डालकर बैलेंस्ड फंड और लिक्विड फंड में बांटकर निवेश करें तो ज्यादा सुरक्षित होता है। जैसे, कोई व्यक्ति जिसकी मासिक तनख्वाह 80 हजार रुपये है और घर-परिवार और इलाज के खर्चे ज्यादा हैं, तो बचे हुए 10 हजार रुपये पूरी तरह इक्विटी में न डालकर बैलेंस्ड और लिक्विड फंड में लगाना बेहतर होगा।

उम्र भी निवेश तय करती है। युवाओं के पास ज्यादा समय होता है, इसलिए वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा (30 प्रतिशत तक) इक्विटी फंड में डाल सकते हैं। जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, उन्हें स्टेबल इनकम पर ध्यान देना चाहिए। इन लोगों के लिए डेब्ट और हाइब्रिड फंड बेहतर होते हैं। उदाहरण के तौर पर, 25 वर्षीय व्यक्ति जिसके ऊपर कोई आश्रित नहीं है, वह अपनी सैलरी का एक तिहाई हिस्सा स्मॉल-कैप और फ्लेक्सी-कैप फंड में लगा सकता है, जबकि 58 वर्षीय व्यक्ति अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का 70 प्रतिशत हिस्सा शॉर्ट-ड्यूरेशन डेब्ट फंड में लगाकर जोखिम कम कर सकता है।

निवेश का खास नियम ‘50/30/20’ का भी है, जिसके बारे में वित्तीय प्लानर चर्चा करते रहते हैं। जैसे, व्यक्ति को कुल आय का 50 प्रतिशत जरूरी खर्चों के लिए निकालना चाहिए। वहीं, 30 प्रतिशत, मोबाइल, फ्रिज, ओटीटी रिचार्ज आदि पर खर्च करना चाहिए। बचे 20 प्रतिशत में म्यूचुअल फंड को बड़ी हिस्सेदारी दी जा सकती है। ध्यान रखें इमरजेंसी फंड और दूसरी बचत की व्यवस्था हो।

हालांकि, यह कोई तय फॉर्मूला नहीं है। बाजार की स्थिति, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां और आने वाले खर्च के अनुसार इसमें बदलाव करना पड़ सकता है। असल बात यह है कि निवेश लगातार और सोच-समझकर होना चाहिए, ताकि आर्थिक सुरक्षा प्रभावित न हो।

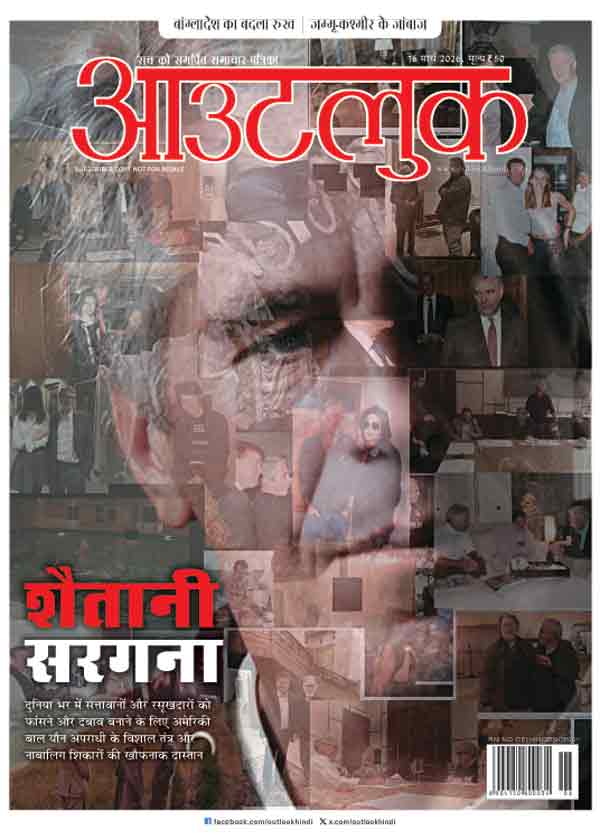

सौजन्य: आउटलुक मनी