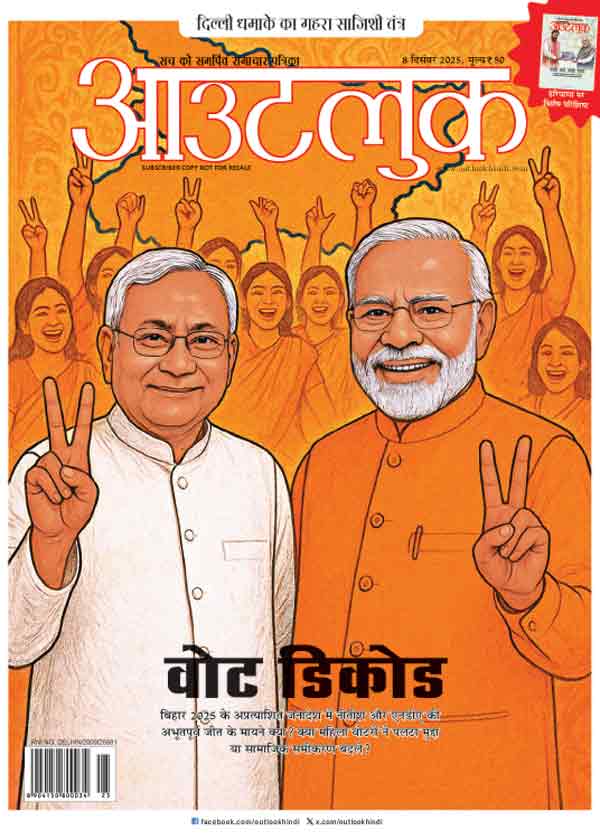

आजादी की हीरक जयंती (75वीं वर्षगांठ) पर कुछ ऐसे सुराजियों और उन बिरले अंग्रेजों की कथा याद करना जरूरी है, जिनके बिना आजादी की लड़ाई का वृतांत अधूरा है या यूं कहें कि इतिहास में जिन्हें जगह न के बराबर मिली है। सही मायने में कहा जाए तो ये गुमनाम सुराजी नींव के पत्थर थे जिनकी बुनियाद पर खड़े होकर ही हमने आजादी पाई। इसी तरह कुछेक अंग्रेज शख्सियतों ने भी भारत की आजादी के लिए अपना जीवन दे दिया और संघर्ष झेले।

अनुरंजन झा

मातंगिनी हाजरा

1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त जगह-जगह यात्राएं निकल रही थीं, ऐसी ही एक यात्रा मिदनापुर बंगाल के तामलुक में भी निकल रही थीं। जिस रास्ते से यात्रा निकल रही थी उसी रास्ते पर झोपड़ी में 60 साल की एक बुजुर्ग महिला अकेले रहती थी। उन महिला को न जाने क्या सूझी कि वे भी उस यात्रा में शामिल हो गईं। फिर क्या था उस महिला के जीवन में एक नई यात्रा शुरू हो गई। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे हर सत्याग्रह में शामिल होने लगीं। नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और छह महीने की जेल हो गई। जेल से निकलते ही वे आजादी की लड़ाई लड़ने वाली ऐसी सिपाही बन चुकी थीं कि इलाके के लोग उन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से बुलाने लगे थे। ये थीं मातंगिनी हाजरा। जेल जाने से पहले मातंगिनी को आजादी के आंदोलन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार से वाकिफ थीं। दरअसल अत्याचार तो उनके अपनों ने उन पर बहुत किया था। गरीबी की मार झेल रहे माता-पिता ने कम उम्र में 60 साल के बूढ़े से शादी कर दी, जब 18 साल की हुई तो पति का देहांत हो गया। सौतेले बच्चों ने घर से निकाल दिया, तो गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगीं। लोगों के घर काम करतीं और गुजारा चलता। लेकिन अब सब बदल चुका था। 1930 से लेकर 1942 तक मातंगिनी ने इलाके में क्रांति की अलख जगा दी। सत्याग्रह और धरने से इलाके के अंग्रेज अफसरों को नाकों चने चबवा दिया। 1942 में मातंगिनी हाजरा ने 72 साल की उम्र में तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाल ली। तय हुआ कि मिदनापुर के सभी सरकारी ऑफिसों और थानों पर तिरंगा फहरा कर अंग्रेजी राज के खात्मे का ऐलान किया जाएगा। 29 सितंबर 1942 का दिन था, कुल 6,000 लोगों का जुलूस था, उसमें ज्यादातर महिलाएं थीं। जुलूस तामलुक थाने की तरफ बढ़ने लगा, पुलिस ने चेतावनी दी, लोग पीछे हटने लगे, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ हाथ में तिरंगा थामे भीड़ चीरते हुए मातंगिनी सबके आगे आ गईं और कहा कि मैं फहराऊंगी तिरंगा। पुलिस की चेतावनी पर भी वे नहीं रुकीं तो पुलिस ने एक गोली उनके दाएं हाथ पर मारी। घायल मातंगिनी ने तिरंगे को दूसरे हाथ में लिया और आगे बढ़ गईं। दूसरी गोली दूसरे हाथ पर लगी, दोनों जख्मी हाथों से तिरंगा थामे जब वे आगे बढ़ रही थीं तब तीसरी गोली सीधे उनके माथे पर आकर लगी, मातंगिनी गिर गईं लेकिन तिरंगा न हाथ से छूटा और न ही गिरा, सीने पर तिरंगा चिपकाए वंदेमातरम की आखिरी आवाज के साथ मातंगिनीं अमर हो गईं।

रमेशचंद्र झा

मशहूर साहित्यकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक किताब की भूमिका में रमेशचंद्र झा के बारे में लिखा, “रमेशचंद्र झा और उनके परिवार का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम में बर्बाद होकर अट्टाहास करने का है, वे उनमें हैं जिन्होंने गुलामी की बेड़ियां तोड़ने को स्वयं हथकड़ियां पहनी हैं और खौफनाक फरार जिंदगी का लुत्फ भी उठाया है, वे उनमें हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता पाई नहीं कमाई है और वे उनमें हैं जो स्वतंत्रता के लिए जान की बाजी लगा सकते हैं।” रमेशचंद्र झा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और पिता लक्ष्मीनारायण झा से प्रभावित होकर बचपन में ही बागी बन गए थे। उनके पिता को महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा के पहले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और 6 महीने की सश्रम सजा हुई थी। महज 14 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त रमेशचंद्र झा पर ब्रिटिश पुलिस चौकी पर हमले और उनके हथियार लूटने का संगीन आरोप लगा। उस वक्त रेलगाड़ियां बहुत कम हुआ करती थीं और रात में तो नहीं के बराबर चलती थीं। अक्सर गर्मियों में ब्रिटिश रेलवेकर्मी मस्ती के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर ही मजमा लगा लेते, खाते-पीते और वहीं सो भी जाते। एक बार रक्सौल के पास कुछ ब्रिटिश अधिकारी ऐसे ही सो रहे थे, बगल में मालगाड़ी की एक बोगी खड़ी थी, जिसे रमेशचंद्र झा ने अपने साथियों के साथ धक्का देकर उन लोगों के ऊपर से गुजार दिया, कुछ की जान चली गई और कई घायल हुए। भागते हुए सभी पहचाने गए थे। बाद में प्रशासन ने जिन चंद लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया, उनमें रमेशचंद्र झा भी शामिल थे। रमेशचंद्र झा ने कम उम्र में ही गोरों के दमन का मुंहतोड़ जवाब दिया। पिता जेल में होते तो चाचा नंदजी झा उनकी मदद के लिए तैयार होते। नंदजी झा की दो बैलों की ऐसी जोड़ी थी जिसे बैलगाड़ी में जोत रमेशचंद्र झा रातोरात पचासों किलोमीटर का सफर तय कर लेते। जेल की सजा काटते हुए उनके अंदर भारतीय और विश्व साहित्य पढ़ने का चस्का लगा और बाहर आकर वे किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के बजाए रचनाकार हो गए। आखिरी सांस तक लिखते रहे अपने गांव फुलवरिया में रहते हुए कहानी, उपन्यास और कविताओं की 70 से ज्यादा किताबें लिख डालीं। 66 साल की उम्र में 1994 में उनका निधन हो गया।

मारंग बाबा और उषा रानी मुखर्जी

संथाल परगना में ब्रिटिश सीआइडी के निशाने पर 1930 के दशक में पहला नाम था मारंग बाबा का। संथाली उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। इसी दौरान मारंग बाबा को दो बार जेल की सजा काटनी पड़ी। मारंग बाबा की मदद से पहले हिंदू मिशन ने ईसाई मिशनरियों के धर्म-परिवर्तन पर लगाम लगाई और बाद में नेताजी सुभाषचंद्र बोस को संथाल परगना में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में पुरजोर मदद की। मारंग बाबा का असली नाम, लंबोदर मुखर्जी था। लंबोदर मुखर्जी की पत्नी उषा रानी मुखर्जी को संथाल परगना में फॉरवर्ड ब्लॉक की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। उषा रानी और मारंग बाबा का क्रांतिकारी प्रभाव ऐसा था कि ब्रिटिश हुकूमत उन्हें जेल से रिहा करती तो बाहर उनके क्रियाकलापों पर काबू रखना मुश्किल हो जाता। और जेल भेजा जाता तो जेल में रखना भारी पड़ता। एक बार मुखर्जी दंपती को संथाल परगना से लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उषा रानी मुखर्जी को भागलपुर जेल भेजा गया। लंबोदर मुखर्जी को नजरबंद कर मोतिहारी भेज दिया गया। रिहा होने के बाद वे फिर अपनी गतिविधियों में लिप्त हो गए। प्रशासन ने उनको देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। जेल से बाहर रह रहीं उषा रानी मुखर्जी ने मोतिहारी से लेकर संथाल परगना तक ऐसी योजना बना डाली कि स्थानीय अधिकारियों को आभास हो गया कि अगर मारंग बाबा को कुछ हुआ तो विरोध विद्रोह में तब्दील हो जाएगा। उस वक्त देश में नेताजी का जोर चल रहा था और उषा रानी उनकी प्रमुख सिपाही थीं। एक रात बिना किसी को बताए लंबोदर मुखर्जी को पटना कैंप जेल से हजारीबाग जेल शिफ्ट कर दिया गया और डिप्टी कमिश्नर ने ऊपर यह लिख कर दे दिया कि लंबोदर मुखर्जी की जेल में ही मृत्यु हो गई। 1945 में जेल से रिहा होने के बाद लंबोदर मुखर्जी अंतरिम सरकार के गठन की योजनाओं में अहम भूमिका निभाने लगे। आगे चलकर वे अंतरिम सरकार में दुमका विधानसभा से निर्विरोध विधायक हुए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब पहली बार उषा रानी ने खुद को दुल्हन की तरह सजाया और लंबोदर मुखर्जी ने उषा रानी मुखर्जी अपने हाथों से कंगन पहनाया था। जिन दिनों उषा रानी जेल में कैद में थीं, उन्हीं दिनों उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था, जो बाद में भारतीय सेना की पहली महिला पैराट्रूपर बनीं।

बत्तख मियां

यह बात तब की है जब महात्मा गांधी मोतिहारी में थे। चंपारण की नील फैक्ट्रियों के मैनेजरों के नेता इरविन ने महात्मा गांधी को एक रोज बातचीत के लिए बुलाया। यह वह दौर था जब ब्रिटिश हुकूमत ने महात्मा गांधी को नील की खेती करने वालों के बयान दर्ज करने की अनुमति दे दी थी। गांधी के सत्याग्रह का प्रयोग सफल हो रहा था। इरविन ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए गांधी को जहर देकर मारने की खौफनाक योजना बना डाली। इरविन ने तय किया कि गांधी को खाने-पीने की चीजों में कोई ऐसा जहर दे दिया जाए, जिसका असर कुछ देर से होता हो। इरविन की कोठी पर मोतिहारी के पास के गांव के ही बत्तख मियां खानसामा थे। इरविन और उनके करीबियों ने बत्तख मियां को ये बात बताई और उन्हें डरा-धमका कर विश्वास में लिया। बत्तख मियां बहुत ही कम जोत के किसान थे, एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी थी तो दूसरी तरफ अंग्रेजों का खौफ। बत्तख मियां से कहा गया कि आप भोजन हो जाने के बाद ये दूध का ट्रे लेकर गांधी के पास जाएंगे। अंग्रेजों के जुल्म का अंदाजा कर बत्तख मियां मना नहीं कर सके। उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा इरविन का आदेश था। बत्तख मियां ट्रे लेकर चले गए। लेकिन जब गांधी के पास पहुंचे तो बत्तख मियां की हिम्मत नहीं हुई कि वे ट्रे गांधी के सामने रख सकें। गांधी ने उन्हें सिर उठाकर देखा तो बत्तख मियां रोने लगे। गांधी को अंदेशा हुआ और उन्होंने बत्तख मियां को पास बिठाकर पूछना शुरू किया। इरविन और उनके करीबियों के होश फाख्ता हो गए क्योंकि बात खुल चुकी थी। इस घटना के बाद बत्तख मियां का कोई नामलेवा नहीं बचा, उनको जेल हो गई। उनकी जमीनें नीलाम कर दी गईं और उनके पूरे परिवार को तरह-तरह से सताया गया। कहते हैं, गांधी ने इस बात का जिक्र न करने का वादा ले लिया था। यह घटना उजागर हुई 1957 में। उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे। एक कार्यक्रम के सिलसिले में वे मोतिहारी गए। वहां एक जनसभा में जब वे भाषण दे रहे थे तो उन्हें लगा कि वे दूर खड़े एक आदमी को पहचानते हैं। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई, “बत्तख भाई, कैसे हो?” बत्तख मियां को मंच पर बुलाया और यह किस्सा वहीं से लोगों को बताया। ये चंपारण के लिए जैसे एक लोककथा है और बत्तख मियां अंसारी एक सेलिब्रेटेड इंसान हैं, अगर बत्तख मियां न होते तो न जाने देश और दुनिया के इतिहास का स्वरूप क्या होता।

वे गोरे जिन्हें हिंद से प्यार था

चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज

1940 में मृत्युशैया पर लेटे एक अंग्रेज ने कहा, ‘‘मोहन स्वाधीनता अब दूर नहीं है।’’ वे व्यक्ति थे चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज और मोहन थे मोहनदास करमचंद गांधी। एंड्रयूज ने गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 1904 में वे कैम्ब्रिज मिशन में शामिल होकर दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में दर्शनशास्त्र पढ़ाने आए। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों और अंग्रजों द्वारा भारतीयों के साथ नस्लवादी व्यवहार से निराश होकर, उन्होंने भारतीयों की लड़ाई का समर्थन किया। एंड्रयूज जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल हो गए और उन्होंने मद्रास में 1913 के कपास श्रमिकों की हड़ताल को हल करने में मदद की। 1917 में जब गांधी चंपारण में सत्याग्रह कर रहे थे, तब एंड्रयूज ने वहां जाकर उनकी मदद करने की इच्छा जाहिर की लेकिन गांधी चाहते थे चंपारण के लोग खुद अपनी समस्या के लिए मजबूती से खड़े हों, लिहाजा एंड्रयूज देश के दूसरे हिस्सों में स्वाधीनता संग्राम की जड़ें मजबूत कर रहे थे। गरीबों के लिए काम करने और उनकी मदद करने की वजह से उन्हें गांधी, टैगौर, गोखले और लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानी दीनबंधु के नाम से बुलाते थे। धीरे-धीरे एंड्रयूज पूरी तरह भारतीय रंग में रंग गए। धोती-कुर्ता उनका प्रिय परिधान हो चुका था और अपना परिचय भी वे भारतीय के रूप में ही देते थे। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने जमकर आवाज उठाई। चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज ने विश्व के किसी भी भाग में बसे हुए भारतीयों के अधिकारों के लिए खुल कर आवाज बुलंद की। उन्होंने अनेक बार दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की, जहां रह रहे भारतीयों के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा किए जा रहे असमानता व अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध उन्होंने जमकर संघर्ष किया। अंग्रेजों का साथ न देने जाने की वजह से अंग्रेजों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा।

रेजनल रेनॉल्ड्स

एक युवा ब्रिटिश जो महज 24 साल की उम्र में 1929 में इंग्लैंड से चलकर गांधी के साबरमती आश्रम में आ पहुंचा। फिर धीरे-धीरे गांधी के सबसे करीबियों में शुमार हो गया। यह युवा अंग्रेज ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीतियों का घोर विरोधी था इसीलिए भारतीयों की मदद करने के लिए भारत आया था। मार्च 1930 में, गांधी ने इस नौजवान रेजनल आर्थर रेनॉल्ड्स को ब्रिटिश वायसराय को एक लंबा लिखित बयान देने के लिए नियुक्त किया, जिसमें ब्रिटिश सत्ता से गांधी के विद्रोह के कारणों की व्याख्या की गई थी। इस पत्र को आम तौर पर ‘गांधी का अल्टीमेटम’ के रूप में जाना जाता है। 1929 और 1932 के बीच गांधी-रेनॉल्ड्स के बीच की चिट्ठियों से गांधी के राजनीतिक रणनीतिकार के साथ-साथ आध्यात्मिक नेता होने का पता चलता है।

रेनॉल्ड्स ने ब्रिटेन में एक संगठन बनाया, जिसका नाम था ‘द फ्रेंड्स ऑफ इंडिया।’ 1931 में रेनॉल्ड्स ने अपने तीन गांधी पत्र चार्ल्स एफ.जेनकिंस को बेचे। जेनकिंस ब्रिटेन के एक प्रमुख व्यवसायी और पांडुलिपि संग्रहकर्ता थे। उन्होंने जेनकिंस से कहा, ‘‘मैं अपनी कुछ सबसे मूल्यवान संपत्तियों को बेचकर भारतीयों की मदद करना चाहता हूं।’’ रेनॉल्ड्स के पास गांधी के तमाम पत्र थे और उसमें से शुरुआत में तीन पत्र बेचकर काफी धन इकट्ठा किया। बाद में उन पत्रों को ब्रिटिश आर्काइव में रखा गया। रेनॉल्ड्स ने भारत में गांधी के साथ रहकर अपनी लेखनी से भारतीयों के आंदोलन को मजबूत किया। भारत को देखने की उनकी दृष्टि अद्भुत थी। रेनॉल्ड्स ने भारत और गांधी पर एक दर्जन से ज्यादा पुस्तकें लिखीं। 1937 में छपी उनकी किताब ‘द व्हाइट्स साहिब्स इन इंडिया’ से वे अंग्रेज अधिकारियों को भी खटकने लगे थे। 1931 में जब गांधी येरवडा जेल में बंद थे, तब हिंदुस्तान टाइम्स में रेजनल रेनॉल्ड्स का बनाया एक कार्टून छपा, जिसमें जेल में सलाखों के पीछे गांधी दिखाई दे रहे थे, सलाखों के दरवाजे पर ताला लगाते हुए लॉर्ड विलिंग्डन थे और सामने भीड़ में सिर्फ गांधी ही गांधी दिख रहे थे- कैप्शन लिखा था- लॉर्ड विलिंग्ड्न्स डायलेमा। रेजनल रेनाल्ड्स की लेखनी और उनके पत्रों में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को लेकर जबरदस्त नाराजगी और भारतीयों को आजादी मिलनी चाहिए इसको लेकर एक आशा का भाव दिखता है। महज 53 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर गए रेनॉल्ड्स का एडिलेड में अचानक निधन हो गया।

माइकल जॉन कैरट

बंबई के भीड़ भरे बाजार में 1936 की गर्मियों में एक शाम छोटे-से स्टूडियो में एक शख्स पहुंचा। उसने अपना नाम बशीर बताया और स्टूडियो में बैठे लोगों से पूछा कि मिराजकर कहां है। बस इतना पूछना था कि वहां अफरा-तफरी मच गई। स्टूडियो में बैठे लोगों को अंदाजा लग गया कि यह शख्स कोई न कोई पुलिस अधिकारी है। वे शख्स थे माइकल जॉन कैरेट और जिसे वे तलाश रहे थे वे थे एस.एस. मिराजकर, मेरठ षड्यंत्र के एक प्रमुख आरोपी। आनन-फानन में दुकानदार दुकान बंद कर के भाग गए। उस पूरे बाजार में कैरेट अकेले अंग्रेज थे इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनका भेद खुल चुका था। भागने वाले दुकानदारों को बाद में पता चला कि वे मिराजकर को गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि उनकी मदद करने आए थे। कैरेट आइसीएस अधिकारी थे और ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी कर के उन्होंने भारत में काम करने का फैसला किया था। कुछ ही समय बाद कैरेट ब्रिटिश सरकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों दोनों के लिए काम कर रहे थे। नौकरी वे ब्रिटिश सरकार की करते थे लेकिन सूचनाएं वे भारतीय कम्युनिस्ट नेताओं को देते थे। माइकल जॉन कैरेट को ऐसे ब्रिटिश अधिकारी के तौर पर जाना जाता है, जिसने आसनसोल में मुख्य मजिस्ट्रेट के रूप में गरीब किसानों का पक्ष लिया। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बॉम्बे शाखा द्वारा ‘अवैध’ पैम्फलेट बंटने दिया और स्वतंत्रता के लिए समर्पित क्रांतिकारियों को आश्रय देने का भी काम किया। माइकल जॉन कैरेट के भारतीय लोगों के लिए प्यार और सहानुभूति ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक मजबूत सिपाही बना दिया। अजय घोष, पी.सी.जोशी, एस.ए. डांगे और एस.वी. घाटे जैसे भारतीय कम्युनिस्ट नेताओं के साथ उनका सीधा संपर्क था।

1935 और 1937 के बीच कैरेट ने अपने भारतीय साथियों को पुलिस की खुफिया रिपोर्ट लीक की। बंगाल के अलग-अलग इलाकों में अपनी पोस्टिंग के दौरान कैरेट किसानों की तरफ झुकते देखे गए। दूसरे ब्रिटिश अधिकारियों ने इस बात को नोटिस किया और उनकी शिकायत ऊपर जाने लगी लेकिन कैरेट नहीं रुके। कैरेट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कैसे एक अंग्रेज की हत्या के आरोप में पूरे गांव को बेरहमी से पीटा गया, कैसे उनको डिटेंशन कैंप में रखा गया और ज्यादतियां की गईं जबकि वे तो अपने खेत, अपनी फसल और टैक्स की बात कर रहे थे। 1939 में उनको यह आशंका होने लगी थी कि उनके अंग्रेज साथी ही उनकी हत्या कर सकते हैं। लिहाजा, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1940 में उन पर भारतीयों की मदद करने का आरोप लगाकर उनकी पेंशन रोक दी गई। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी कुछ समय तक कैरेट यहां आते-जाते रहे। बाद में वे ऑक्सफोर्ड में रहने लगे। उनकी आत्मकथा ‘अ मोल इन द क्राउन’ 1985 में प्रकाशित हुई और काफी प्रचलित हुई। इस किताब में एक अंग्रेज की जुबानी अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार की बानगी दिखाई देती है। 1990 में 84 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड में ही उनका निधन हो गया।

क्लाइव ब्रैंसन

भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देश में जगह-जगह हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क चुके थे। पुणे के गुलुंचे कैंप के सैनिकों को उस इलाके में कानून-व्यवस्था की बहाली की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उनके एक अधिकारी ने इस टुकड़ी में शामिल होने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जब उससे सवाल जवाब किए गए तो उसने साफ तौर पर कहा कि उसे लगता है कि ऐसा करना आम लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा है। उसकी भावनाएं और सहानुभूति विद्रोही भारतीयों के साथ दिखती हैं। वे कहते हैं, भले ही कोई ब्रितानी भारतीयों के कृत्यों से सहमत न होता हो, लेकिन इतना तो हर कोई समझ रहा है कि वे (भारतीय) ऐसा कर क्यों रहे हैं, और जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अपने भाषण में कहते हैं कि भारत में हुए उपद्रव जापानियों को मदद करने का कांग्रेसियों का षड्यंत्र हैं तो वे कहते हंै, ‘‘चर्चिल का भारत पर दिया भाषण कूड़ा था और कुछ भी नहीं।’’ यह शख्स ब्रिटिश फौजी था, जो अपनी सरकार के हुक्म का पालन करने भारत आया था और उसे लगता था कि उसकी हुकूमत और सेना ने यहां अत्याचार किए और उससे आजादी पाने का हक भारतीयों को है। इस शख्स का नाम था क्लाइव ब्रैंसन। ब्रैंसन का जन्म भारत में हुआ था और उनके पिता भी भारत में ब्रिटिश फौजी थे। ब्रैंसन के जन्म के कुछ समय बाद ही वे वापस इंग्लैंड चले गए। भारत आने के बाद यह फौजी अपनी पत्नी को चिट्ठियां लिखता है और उन चिट्ठियों में वह अपनी भावनाएं और तत्कालीन भारत की तस्वीर का बयान करता है। दूसरे अंग्रेज अधिकारी उन्हें इस बात के लिए ताना देते कि भारतीयों के प्रति उनके दोस्ताना रवैये से ब्रितानियों की बदनामी होती है। वह अपना दर्द भी अपनी पत्नी को खत में लिखता और कहता कि "जब ये ब्रिटिश फौजी यहां वेश्यालयों में रंगरेलियां मनाते हैं तो क्या अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। मैं ऐसा नहीं कर सकता।" भारत की गरीबी और बेबसी ने ब्रैंसन पर गहरे तक असर किया था। एक खत में उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा कि 175 वर्षों के साम्राज्यवाद के बाद भारत में परिस्थितियां भयावह रूप से निराशाजनक हो गई हैं और हमें एक अच्छे मित्र की तरह यहां से वापस चले आना चाहिए। महज 37 साल की उम्र में ब्रैंसन की मौत बर्मा में लड़ाई के दौरान हो गई और ब्रैंसन की मौत के बाद पत्नी नौरीन को लिखी ब्रैंसन की चिट्ठियां प्रकाशित हुईं, जिसने भारतीयों से प्रेम करने वाले ब्रिटिश फौजी से दुनिया को रू-ब-रू करवाया।