सम्मोहन की पराकाष्ठा तर्क-बुद्धि को शांत कर देती है और उसके मोहपाश में बंधे लोग मायालोक में पहुंच जाते हैं। ऐसे मायालोक हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की लोक परंपरा का हिस्सा हैं, जिनकी दास्तान रवायतों के जरिये पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहुंचने का सिलसिला आज भी जारी है। ये वही दास्तानें हैं, जो हमारी दादियों-नानियों की जुबानी, सर्द रातों में अलाव तापते या गर्मी में घरों की छतों पर ठंडी हवाओं का सुख लेते हुए हमसे रूबरू हुई हैं। कहानियां कहां से शुरू होती हैं और उनका अंत कहां होता है, ये मायने नहीं रखता बल्कि जो समां वे बांधे रखती हैं, वही उसकी जान है।

आज तो बच्चा पैदा होते ही मोबाइल के कैमरे में देखते हुए मुस्कुराने लगता है, आंख खोलते ही उसकी पहली ‘स्माइल पिक’ खींची जाती है और वह कहानियों के लोक में नहीं, गूगल के लोक में प्रवेश कर जाता है। जल्द ही उसकी उंगलियां तय करती हैं कि वह किस लोक में जाएगा और वह एनिमेशन की दुनिया में पहुंच जाता है। यह अलग बात है कि एनिमेटेड दुनिया के खलनायक, गब्बर से ज्यादा क्रूर हैं। वे गांव या 50 कोस तक ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में खौफ पैदा करना चाहते हैं; वह भी दुनिया के खात्मे की शर्त पर। ऐसे में शोले का गब्बर उनका प्यादा बनने लायक भी नहीं। बावजूद इसके गब्बर का तिलिस्म या कहें शोले का तिलिस्म आधी सदी के बाद भी आज तक बरकरार है और उसके सम्मोहन में चार पीढ़ियां बंधी हैं।

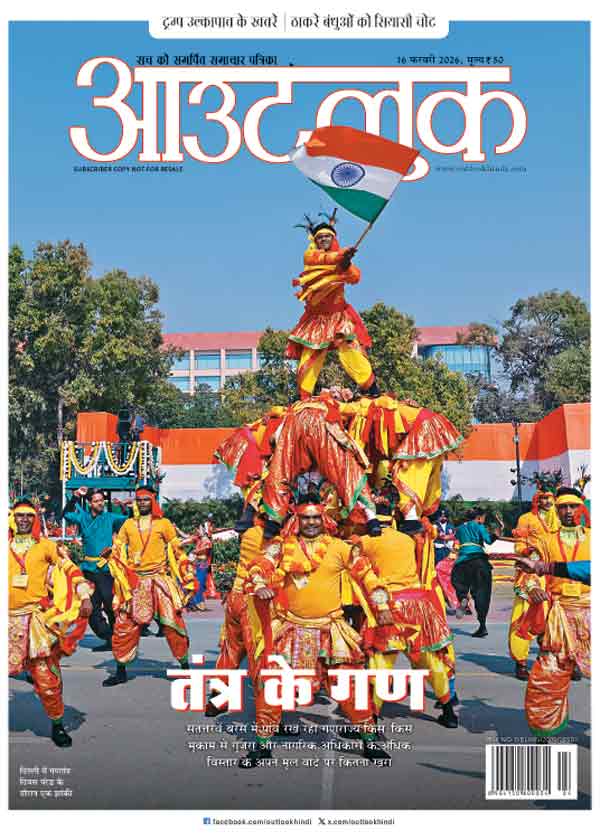

पटकथा लेखक जावेद अख्तर और सलीम

इस आधी सदी में कई दास्तानें कही गईं, पर वे इसके मुकाबले पीछे कहीं दिखाई नहीं देती। आज भी इसका जादू कुछ इस तरह कायम है कि इस फिल्म को कहीं से भी देखना शुरू करें, ये अंत तक आपको अपने साथ-साथ लिए चलती है।

इस कहानी को सलीम-जावेद की जोड़ी यानी सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखा। कहानी यानी सिनेमा की भाषा में कहें तो इसकी कथा-पटकथा और संवाद लेखक सलीम-जावेद थे। पर इस कहानी की रीढ़ यानि संवाद लेखन का काम अकेले जावेद अख्तर ने ही किया। ये वे संवाद हैं, जो आज हमारी भाषा में मुहावरों की तरह शरीक हो चुके हैं।

जावेद अख्तर के संवादों की भाषा, लोक भाषा यानी बोलचाल की भाषा का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करती है। संवाद कहानी को इस तरह दर्शकों के पास ले आते हैं, मानों समंदर की लहर, जो किनारे खड़े होने पर भी महसूस होती है। भाषा की लय अपनी मधुरता के साथ न सिर्फ कानों में रस घोलती है, बल्कि मन-मस्तिष्क को झंकृत भी कर देती है। फिल्म के संवाद तस्वीर बनाते हैं और उसकी अमिट छाप सदा के लिए कायम हो जाती है।

‘‘अरे ओ सांभा’ या ‘‘कितने आदमी थे?’’ जैसे न जाने कितने संवाद वन लाइनर की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे। बस इसी तरह की कुछ जुबानी तस्वीरों की दास्तान है, शोले। शोले को देखते वक्त उसके लेखकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर जरूर गौर करना चाहिए। सोशल मीडिया के जमाने में यह सहज उपलब्ध है।

शोले देखते वक्त उसकी कहानी न जाने कितने नजरिये पेश करती है। जैसे ठाकुर, ठाकुर न हो, भारत का समाज हो। उसकी ईमानदारी-ताकत उसके बाजू हैं, नैतिकता-हौसला उसके पैर हैं। जब वो बाजुओं की ताकत का इस्तेमाल करता है, तो समाज की बुराइयों का प्रतीक गब्बर सिंह उसके बाजुओं में जकड़ा दिखता है। जब बुराई उसकी बाजुओं से छूटती है, तो बुराई का खात्मा उसका हौसला ही करता है।

शोले के चर्चित पात्र अंग्रेजों के जमाने के जेलर की भूमिका में असरानी

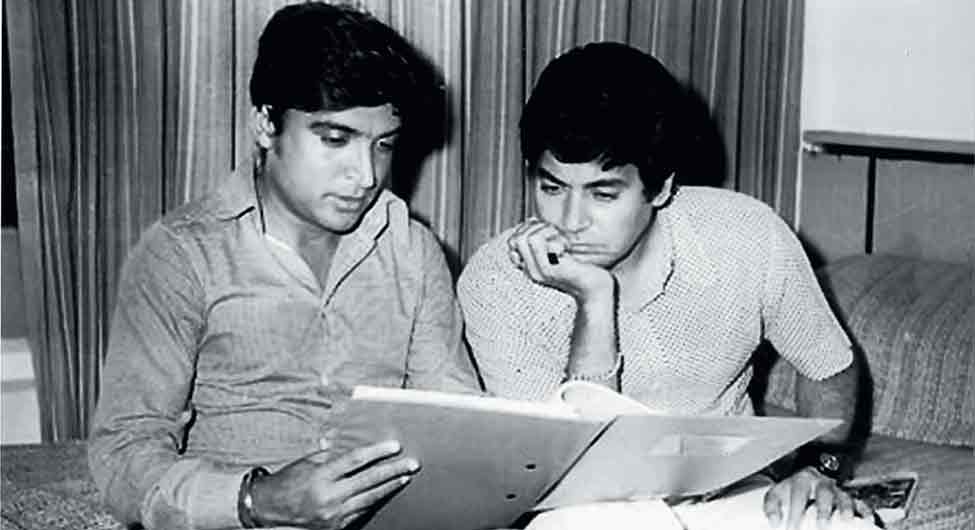

जय-वीरू उसी समाज का हिस्सा हैं, जो अपनी नैतिकता में जकड़ा हुआ है। कभी आजाद, कभी स्वार्थी, कभी परोपकारी। समाज की इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं जय और वीरू। कहानी की नायिका बसंती प्रतीक है, हमारी हसरतों की अतृप्त प्यास की। इसे ऐसे देखिए कि समाज की तमाम हसरतों में धन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस मंजिल की मुसाफिर बसंती के सफर का प्रतीक है उसका तांगा, जिसे मंजिल तक पहुंचाने का काम उसकी घोड़ी धन्नो कर रही है। राधा समाज की मृगतृष्णा, अधूरी प्यास है, जिसे समाज अपनी इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास के बावजूद भी मुख्यधारा में नहीं ला पाया। यह भी गौर करिए कि मौलवी साहब नाबीना हैं, जैसे हमारी कुरीतियां और हमारी धर्मान्धता, जिसके कारण हम बुराई देख नहीं पाते। मौलवी साहब का बेटा हमारी सज्जनता का प्रतीक है। बुराइयां हमेशा उसका कत्ल करती आई हैं और उसकी लाश कायरता के घोड़े पर डालकर हम तक पहुंचाती रहती है। उस पर हमारे जमीर को, हमारे साहस को मानो चुनौती देता ये संवाद, ‘‘इतना सन्नाटा क्यों है भाई?’’ फिल्म का गांव रामगढ़ हमें याद दिलाता रहता है हमारी जड़ों की।

सूरमा भोपाली प्रतीक है उन लोगों का, जो समाज के तमाम तकाजों और सौहार्द को चीर रहे हैं। ये उल्लेखनीय है कि सूरमा भोपाली लकड़ी के पीठे के मालिक हैं और बिल्कुल आज के नेताओं की तरह लंबी-लंबी डींगे हांककर हमसे ताली बजवा रहे हैं। फिल्म के दो पात्र सांभा और कालिया प्रतीक हैं ऊंच-नीच और जातिवाद के, जो अब तक अपनी आंखें नीची किए मालिक का हुक्म बजा रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने के जेलर पर गौर कीजिए तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। वो आज भी हरिराम नाई जैसे चाटुकारों से घिरे हैं, उनकी जी-हुजूरी के फन के मुरीद हैं और वे वही करवा रहे हैं, जो वे अपनी औसत बुद्धि से करवा सकते हैं। उन्हीं पर विश्वास कर वे अपने हाथ जला रहे हैं और कह रहे हैं, ‘‘हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हमारी इतनी बदली हुई पर हम नहीं बदले।’’ वो स्पष्ट कर रहे हैं कि हम आज भी अंग्रेजों की परंपरा ढो रहे हैं, जो हमारी अफसरशाही का प्रतिबिंब है।

शोले आपातकाल के दौरान रिलीज हुई। इसकी कहानी सोचने-गढ़ने का वह दौर था जब देश नैतिकता और अनैतिकता के द्वंद्व से गुजर रहा था। उस द्वंद्व से ठाकुर का निकलना और आपातकाल का लगना बिल्कुल ऐसा था जैसे समाज के हाथ काट दिए हों। शोले के अनगिनत किस्से और कहानियों के बीच एक और जिक्र, उसका डाकू हिंदी सिनेमा का पहला डाकू है, जिसने सैनिक की वर्दी पहनी, जो प्रतीक है साधू के वेश में शैतान का। इस वर्दी का सुझाव जी पी सिप्पी का था। शायद ही इस दौर में कोई यकीन कर पाए कि गब्बर की लोकप्रियता का आलम यह था कि उसके बाद डाकुओं ने वर्दी पहनना शुरू कर दी। कभी इंटरनेट पर मलखान सिंह, रमेश सिकरवार, दस्यु सुंदरी फूलन देवी की तस्वीरों को देखेंस तो गब्बर सिंह की परंपरा स्पष्ट नजर आएगी।

यह सिर्फ फिल्म ही नहीं, बल्कि जीवन का फलसफा है। इसका हर पात्र जिंदगी की एक अलग कहानी कहता है। हर पात्र के पीछे एक दर्शन है, जो बताता है कि जिंदगी इसी के इर्द-गिर्द चलती है।

जय-वीरू के रूप में धर्मेंद्र और अमिताभ ने कमाल कर दिया था

शोले रिलीज होने के तीन सप्ताह बाद तक फिल्म उद्योग में ‘शोले के निकल गए छोले’ का जुमला गूंजता रहा। एक वाकया यूं है कि रमेश सिप्पी सुनील दत्त के अजंता स्टूडियो में डबिंग कर रहे संजीव कुमार से मिलने गए। वहां एक कामयाब निर्देशक की फिल्म का काम चल रहा था। संजीव कुमार से मिलकर रमेश सिप्पी लौट रहे थे। उस वक्त उनके चेहरे पर तनाव था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और पैरों में चप्पलें थीं। उस कामयाब निर्देशक ने अपने सहायक से कहा, ‘‘जिंदगी में कभी मौका भी मिले, तो शोले जैसी फिल्म डायरेक्ट मत करना, वरना ऐसी हालत हो जाती है।’’ किस्सा ये भी कि बेंगलूरू की एक महिला ज्योतिष ने, जो कुछ अजीब तरह से भविष्यवाणियां करती थी, ने कहा था कि यह फिल्म 5 साल तक चलेगी। शोले ने इस भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया। शोले पर हम 50 साल बाद भी बात कर रहे हैं।

शोले के साथ आधी सदी गुजर गई। फिल्म का अंत सेंसर ने आपातकाल के चलते बदल दिया था। अंत में एक पूर्व पुलिस अधिकारी ठाकुर, गब्बर को मारता नहीं है, पुलिस के हवाले कर देता है। अंत हमें ऐसे कालखंड की याद दिलाता है, जिसने हमारी स्वतंत्र सोच को अपने मुताबिक चलने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि चर्चा है कि दोबारा रिलीज में गब्बर सिंह, ठाकुर के हाथों मार दिया गया है। इसे हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना कहें या एक सीढ़ी नीचे उतरना, यह विश्लेषण का विषय है।

एक बड़ा लोकप्रिय गाना है, ‘याहू...चाहे कोई मुझे जंगली कहे...।’ कम लोगों को पता है कि रफी साहब के साथ याहू की आवाज प्रयागराज नाम के एक अनजान कलाकार ने दी थी। मगर श्रेय रफी को मिलता रहा। ऐसे ही कई प्रयागराजों ने शोले को ‘शोले’ बनाया। कैमरामैन द्वारका द्विवेचा ने सीन-दर-सीन परदे पर पेंटिंग्स की मानिंद हमारे सामने रखा।

शोले 19वीं सदी में रची ऐसी कहानी है, जिसने विज्ञापनों, भाषणों, मुहावरों के साथ-साथ समाज में हर जगह परोक्ष-अपरोक्ष उपस्थिति दर्ज कराई। दिलचस्प है कि सलीम-जावेद की किसी भी कहानी में गब्बर सिंह यानी अमजद खान ने दोबारा काम नहीं किया। यह बेहतर ही हुआ, क्योंकि गब्बर का काम मील का पत्थर है और उनके बाकी काम इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते।

कभी किसी ने पूछा था, फिल्म का नाम शोले ही क्यों? जरा जावेद अख्तर की साहित्यक कृतियों के नाम देखिए, तरकश और लावा। बात इशारों में समझ में आ जाएगी।

(अरविंद मण्डलोई जावेद अख्तर की जीवनी जादूनामा के लेखक हैं)