दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध विद्वान इजाबेल हॉफमेयर की गांधी के अखबार इंडियन ओपिनियन का शानदार अध्ययन गांधीज प्रिंटिंग प्रेस नाम की किताब में छपा है। गांधी की पत्रकारिता और संचार कौशल की चर्चा में अक्सर इस किताब की याद आती है। इससे भी बढ़कर इस किताब की याद कुछ भिन्न संदर्भों में गांधी के छुआछूत विरोधी आंदोलन और हरिजन प्रेम की कहानी पर चर्चा के दौरान आती है। गांधी के सामाजिक आंदोलन के इस पक्ष को बारीकी से समझने और उनके आंदोलन की ताकत को जानने और तब के राष्ट्रीय आंदोलन में उसके महत्व का अनुमान लगाने का सबसे अच्छा माध्यम उनका हरिजन नाम का अखबार ही है। यह तीन भाषाओं में निकला और उनकी हत्या के बाद भी काफी समय तक निकलता रहा। गांधी खुद अंग्रेजी अखबार का संपादन करते रहे और उनके सबसे भरोसे के विद्वान लोग गुजराती हरिजन बंधु और हिंदी हरिजन सेवक का संपादन उनकी देखरेख में करते रहे।

इस अखबार को देखना-जानना कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें जाहिर तौर पर अछूतोद्धार को लेकर गांधी की सोच और प्राथमिकता है। गांधी ने जिस तरह उसे निकालने के लिए यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन रोक दिया, वह उनके आत्मविश्वास को भी बताता है। नमक सत्याग्रह की सफलता और अंग्रेज शासकों के व्यवहार से उनके मन में आजादी को लेकर कोई गलतफहमी नहीं रही। उन्हें लग गया कि अब आजादी मिल जाएगी लेकिन अंग्रेज जितनी शरारत करेंगे, उसको संभालना जरूरी है। उसमें उनको दलितों का सवाल सर्वाधिक महत्व का लगा। यह अखबार उसी का प्रमाण है। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग, रजवाड़ों, हिंदूवादी जमातों समेत हर उस समूह के बीच काम शुरू किया, जिससे कांग्रेस कमजोर हो सकती थी, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो सकता था।

हरिजन अखबार का मुख्यपृष्ठ

गांधी ने अछूतोद्धार को महत्व दिया, यह एक और संदर्भ से साफ होता है। यंग इंडिया और नवजीवन में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ खादी संबंधी आलेख और खबरें बड़ी संख्या में छपती थीं। सूत वाली प्रतियोगिताओं को भी काफी जगह दी जाती थी। धीरे-धीरे राष्ट्रीय आंदोलन की जगह खादी ही उनका सबसे प्रमुख विषय बन गया था। लेकिन नई पत्रिकाओं में खादी भुला-सी दी गई, तो उसका मतलब प्राथमिकता बदलना भर था, खादी से मन भरना या उपेक्षा नहीं। असल में यह तब तक काफी मजबूत हो चुके खादी आंदोलन पर भरोसा जताना था, जैसा कि राष्ट्रीय आंदोलन और आजादी मिलने के मामले में।

यह अखबार या यह पूरा प्रयोग गांधी के अछूतोद्धार (जिस पर आज के सचेत दलित नाराजगी जताते हैं) कार्यक्रम को बताने का सबसे बड़ा माध्यम था लेकिन यह गांधी की पत्रकारिता का भी सबसे प्रभावी और बड़ा प्रयोग था। गांधी की भागीदारी उनके सभी अखबारों में भरपूर थी लेकिन इसमें शायद सबसे ज्यादा थी। बीच आजादी की लड़ाई में शुरू होने पर भी इसने राजनैतिक स्वर मद्धिम ही नहीं किया, बल्कि लगभग भुला दिया। उसके लिए छुआछूत, मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक कुएं-तालाब तक अछूतों की पहुंच, दलित बच्चों की शिक्षा, रोजगार और मान-सम्मान ही एकमात्र प्राथमिकता रही। हर अंक में हरिजन सेवक संघ के सचिव ठक्कर बापा की रिपोर्ट हर क्षेत्र में होने वाली प्रगति की सूचना देने के साथ उसकी कमी-बेसी को भी रेखांकित करती थी। गांधी खुद शास्त्रों के अध्ययन और संस्कृत विद्वानों से चर्चा के बाद छुआछूत के हर पहलू पर लिखते थे और अपनी मूल धारणा को आगे बढ़ा रहे थे कि छुआछूत शास्त्रोक्त नहीं है। यह मामला धर्म और नैतिकता से जुड़ी था इसलिए गांधी कानून बनाने या सरकारी मदद से उसे दूर करने की जगह उसके शास्त्रीय पक्ष को साफ करके लोगों का मन बदलना चाहते थे। गांधी ही नहीं, उनके सारे बड़े मित्र और तब के दिग्गज भी इन सवालों पर अखबार में नियमित लिखा करते थे।

लेकिन इस मुहिम के प्राण गांधी ही थे और अखबार उनका प्राण बन गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी, प्रकाशक स्वामी आनंद और शंकरलाल बैंकर के जेल चले जाने पर यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन बंद हो गया था। उन्होंने अपने पुराने अखबारों को दोबारा शुरू भी नहीं किया, जो आजादी की लड़ाई में उनका बड़ा हथियार बन गए थे। उनके प्रकाशन से जुड़े सारे लोग जेलों में डाल दिए गए थे। लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अनुभव और अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्रकारी मन को जानने के बाद गांधी को अछूतोद्धार से बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं लगता था। हिंदू-मुसलमान सवाल पर उनकी तत्परता से जो परिणाम मिला, उसकी तुलना में जाति व्यवस्था की कुरीतियों वाले सवाल पर ज्यादा सफलता मिली। उसमें दलित समाज का भी बड़ा योगदान था, जो अंग्रेजी शासन से सबसे पहले से और सबसे मजबूती से लड़ता रहा था।

सबसे ज्यादा दिलचस्प पक्ष यह है कि सिर्फ दलितों के सवाल और सामाजिक मुद्दों को उठाने के बावजूद गांधी का अखबार हरिजन उनके अखबारों में सबसे हिट साबित हुआ। ज्यादा दिन नहीं हुए जब इसने दस हजार की प्रसार संख्या हासिल कर ली। यह तेरह हजार तक गई, जो गांधी के किसी भी अखबार की सबसे बड़ी प्रसार संख्या है। वैसे, यह दिलचस्प है कि इतनी ही संख्या से गांधी किस तरह देश और दुनिया तक अपना संदेश पहुंचा पाते थे और आज तक इन अखबारों में छपी एक-एक पंक्ति और तथ्य को ब्रह्मवाक्य माना जाता है। असल में यह गांधी का जादू था और आंदोलन की ताकत थी। तब साक्षरता भी बहुत कम थी और सस्ता होते-होते भी अखबार आज के हिसाब से काफी महंगा था। लोग मिल बांटकर पढ़ते थे, सामूहिक पाठ होता था और पढ़ने के साथ मन बनाने और अमल करने का काम भी होता था।

गांधी का यह अखबार 11 फरवरी 1933 को पुणे से प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशक अनंत पटवर्द्धन थे और संपादक संस्कृत के विद्वान आर.वी. शास्त्री थे। पर अखबार गांधी का ही था क्योंकि नब्बे फीसदी से ज्यादा सामग्री उनके नाम से छपती थी। दो साल बाद महादेव देसाई संपादक बने तब भी ज्यादा बदलाव नहीं आया। हिंदी के संपादक प्रसिद्ध लेखक वियोगी हरि थे, जिनके सहयोगी हरिभाऊ उपाध्याय थे। तीनों अखबारों के हर शब्द पर गांधी की छाप दिखती है। बहुत बाद में गांधी का दिमाग कहे जाने वाले उनके साथी किशोरलाल मशरुवाला को तीनों अखबारों का संपादक बनाया गया और आखिर में उन्होंने गुजरात विद्यापीठ को संभालने वाले गणित और दर्शन के जानकार मगनभाई देसाई को अखबार का जिम्मा सौंपा।

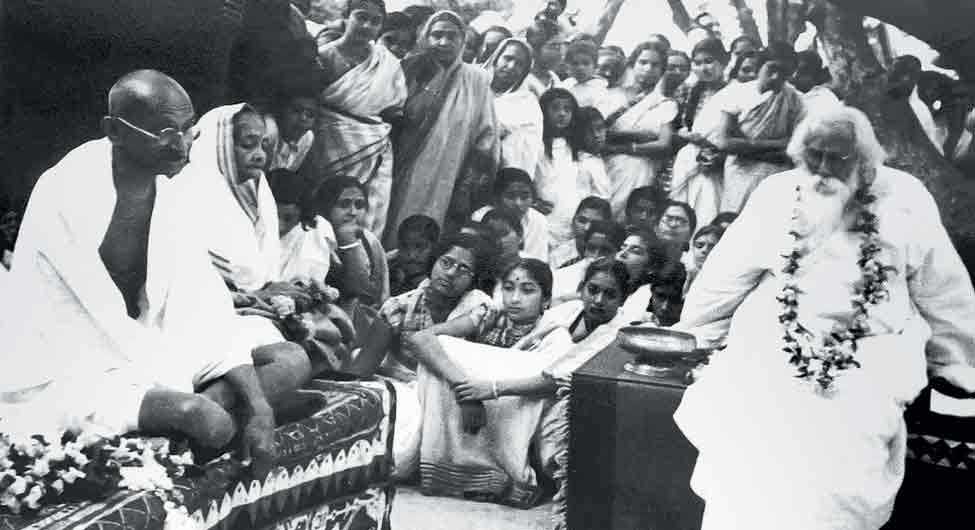

हरिजन के पहले अंक में सबसे ऊपर कविगुरु रवि बाबू की एक कविता थी और पहले पन्ने पर हरिजन सेवक संघ के सचिव ठक्कर बप्पा की रिपोर्ट थी कि कौन-कौन से मंदिरों के द्वार अछूतों के लिए खुल गए हैं, कहां-कहां कुएं और तालाब सबके लिए उपलब्ध हैं, किस-किस जगह अछूतों के लिए स्कूल बने हैं (स्कूल हरिजन सेवक संघ ने बनवाए थे)। यह रिपोर्टिंग लगातार बाद के अंकों में भी चलती रही थी और बाद में जब वियोगी हरि सचिव बने, तो उनके जिम्मे यह काम रहा। पहले अंक की सूचना के अनुसार सरवेंट्स ऑफ अनटचेबल सोसायटी ने इसका प्रकाशन किया। अखबार आठ फुलस्केप पन्नों का था। अखबार साप्ताहिक था। हिंदी और गुजराती अखबारों की फ्रीक्वेंसी अलग-अलग थी, पर सबका स्वर एक था।

कविगुरु और महात्माः शंतिनिकेतन में रवि बाबू के साथ गांधी और कस्तूरबा

आज के हिसाब से पहले अंक की सबसे बड़ी सामग्री बाबा साहेब का बयान था। गांधी ने हरिजन के प्रकाशन के अवसर पर डॉ. आंबेडकर से संदेश मांगा था। बाबा साहेब का जबाब था कि वे खुद को कोई संदेश देने लायक (बड़ा) नहीं मानते। सो, उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना और उसकी समाप्ति की इच्छा वाला एक छोटा बयान दिया। गांधी ने उसे प्रमुखता से छापने के साथ ही जाति व्यवस्था को लेकर अपनी राय बताने वाला लंबा लेख जबाब के रूप में छापा। उसमें छुआछूत पर फोकस था और उसे पूरे हिंदू समाज के लिए अभिशाप बताया गया था। एक और लंबा लेख छुआछूत पर ही था।

लेकिन उस अंक में गांधी ने हरिजन नाम और अंग्रेजी में छापने की मजबूरी को लेकर जो सफाई दी, वह पर्याप्त महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे लोग हरिजन कहना और कहलाना पसंद नहीं करते। लेकिन गांधी के छुआछूत विरोधी और जाति-व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने के आंदोलन में ज्यादातर समय यही पद इस्तेमाल हुआ है। यह पद भक्त कवि नरसी मेहता के एक भजन से लिया गया। अब यह भी पता चला कि अस्सी के दशक से जो नया दलित आंदोलन उभरा है, उसे यह पसंद नहीं है। जब यह उन्हें ही नापसंद हो, तो दूसरों को कहने का अधिकार भी नहीं रहता। वैसे भी कानूनी जरूरत वाले स्थानों पर अनुसूचित जाति जैसा पद काफी पहले से चल रहा है। गांधी ने अहिंदी भाषी समाज तक बात पहुंचाने के तर्क पर उसके अंग्रेजी प्रकाशन को सही ठहराया था।

दूसरे अंक का फोकस मद्रास असेंबली में पेश छुआछूत संबंधी बिल की चर्चा था, जिसे जयकर ने पेश किया था। इस अंक में कलकत्ता की दलित बस्ती में काम की रिपोर्ट वसंत मोरारका ने दी थी। बप्पा की सामान्य रिपोर्ट ‘वीक टू वीक’ भी इस पर थी। अंग्रेजी शासन की नीतियों पर अलग से आलोचना ‘इज दिस ब्रदरलीनेस’ शीर्षक से थी और गांधी के साथ पंडित मालवीय के पत्राचार को प्रकाशित किया गया था, जिसमें छुआछूत की शास्त्रीय वैधता न होने की बात प्रमुखता से थी। निष्कर्ष ‘असहमति पर सहमति’ शीर्षक से दिया गया था। गांधी के सवाल भी महत्वपूर्ण हैं। गांधी ने मंदिर प्रवेश और वर्णाश्रम नाम के आलेख में लिखा भी है। सामग्री के मामले में पहले अंक जैसा ही दबदबा बनाए रखे हुए था।

बाद के अंकों में लिखने वालों की बड़ी सूची थी, जिसमें रवींद्रनाथ ठाकुर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे बड़े लोग शामिल थे। यह गांधी के आग्रह का ही नतीजा होगा कि छुआछूत मुख्य वैचारिक चर्चा का केंद्र बन गया था। गांधी पर ऐसा भूत चढ़ा कि उन्होंने बिहार भूकंप को वहां के समाज द्वारा बरते जाने वाले छुआछूत से जोड़ दिया। इस कथन पर रवि बाबू भड़के थे और दोनों के बीच लंबा पत्राचार चला। लेखक सूची के दिलचस्प नामों में टुकड़ो जी महाराज जैसे संन्यासी का भी आलेख है, जो गांधी के आश्रम में रहे, वहां की दिनचर्या को अपनाया और फिर अपने भक्तों के बीच प्रचार किया। वे इतना बदले कि भूदान में उनके चलते हजारों एकड़ जमीन दान में मिली।

यह आलेख उस पत्रिका का व्यवस्थित अध्ययन नहीं है। यह सिर्फ एक परिचय है। उसके प्रभाव, विषय-वस्तु और यहां दिखी खुद गांधी की सोच को लेकर गंभीर अध्ययन होना चाहिए। जाति-व्यवस्था और दलित सवालों पर गांधी की राय और उनके आंदोलन के सम्यक मूल्यांकन के लिए यह न्यूनतम जरूरत है। जरूरी नहीं कि उसे अकादमिक जगत के लोग या गांधीवादी जमात के लोग ही करें। बेहतर हो कि गांधी की आलोचना करने वाली जमात पढ़-समझकर, सही चीर-फाड़ कर गांधी की आलोचना करे। ठीक लगे, तो उनके बारे में अनर्गल बातें बंद करे। लेकिन इसके लिए अध्ययन जरूरी है।

(वरिष्ठ पत्रकार, गांधी अध्येता और कई चर्चित किताबों के लेखक)