दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ जैसा भारत में हो रहा है। सभी लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के ज़रिए सरकार बदली जाती है और जो पार्टी कल तक विपक्ष की भूमिका अदा करती थी, वह सत्ता की बागडोर संभाल लेती है। लेकिन वह देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करती। अपने राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों को इतिहास के पन्नों से ग़ायब नहीं करती। वह भविष्य का निर्माण अतीत के खंडहरों की बुनियाद पर करने की कोशिश नहीं करती। लेकिन पिछले सात सालों से हमारे देश में यही हो रहा है। ऐसी कोशिशें पहले भी की गयी हैं, लेकिन इस बार सभी सीमाएँ लांघी जा रही हैं। जो लोग भविष्य का निर्माण करने में अक्षम हैं, वे अतीत का ध्वंस करने में लगे हुए हैं।

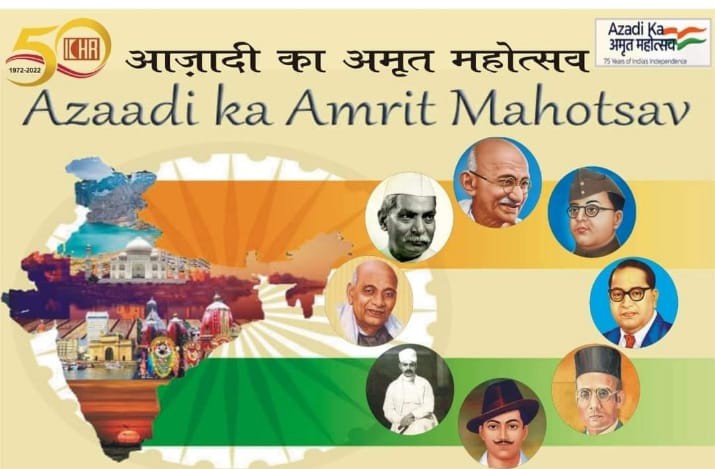

इतिहास की पुस्तकों में बदलाव की कोशिशें पहले भी हुई हैं। लेकिन अब सार्वजनिक रूप से सरकार और उसके नियंत्रण में चलने वाली संस्थाएँ अतीत से उन सभी व्यक्तियों की स्मृतियाँ मिटा देने के लिए कमर कसे हुए हैं जिन्हें वे नफ़रत की हद तक नापसंद करते हैं। जवाहरलाल नेहरु का नाम इनमें सर्वोपरि है। क्योंकि उनके वंशज अभी भी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए भी नेहरु पर हमेशा निशाना साधे रहना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संघ परिवार के हिंदुत्ववादी संगठनों को रास आता है। सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात यह है कि अतीत को मिटाने के इस अभियान में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जैसी इतिहासकारों की अकादमिक संस्था भी सरकार की कठपुतली बन गयी है। कुछ दिन पहले तक उसकी वेबसाइट पर ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ शीर्षक से एक पोस्टर लगा था जिसमें एक महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर, विनायक दामोदर सावरकर, शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, महामना मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र लगे हुए थे। लेकिन आज़ादी की लड़ाई के महात्मा गांधी के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय नेता और सेनानी तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र ग़ायब था। ब्रिटिश सरकार को पाँच बार माफ़ी माँगने की याचिका देने और उसके वफ़ादार के रूप में काम करने का वचन देकर कालापानी से अपनी रिहाई कराने वाले सावरकर का चित्र इन स्वाधीनता सेनानियों के साथ देखना भी एक विचित्र अनुभव था क्योंकि 1920 के दशक में और उसके बाद उनकी आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं थी। गांधी हत्याकांड के बाद चले मुक़दमे में वे केवल तकनीकी आधार पर बारी किए गए थे, साक्ष्यों के अभाव के कारण नहीं। यानी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का मानना है कि आज़ादी की लड़ाई में नेहरु की कोई भूमिका नहीं थी और सावरकर की भूमिका उन महापुरुषों जैसी थी जिनके चित्र इस पोस्टर पर लगाए गए थे !

नेहरु का नाम मिटाने की यह पहली या आख़िरी कोशिश नहीं है। अप्रैल 2015 में जब तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बांडुंग सम्मेलन की 60वीं वर्षगाँठ मनाने के लिए आयोजित समारोह में भाग लेने इंडोनेशिया गयी थीं, तब उन्होंने और उनके साथ गए तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने अपने भाषणों में जवाहरलाल नेहरु के नाम का एक बार भी उल्लेख तक नहीं किया था जबकि 1955 में यह सम्मेलन नेहरु की पहल पर ही आयोजित किया गया था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत में नेहरु की अग्रणी भूमिका थी। पूरा विश्व इस बात का जानता और मानता है, लेकिन भारत सरकार नहीं। लेकिन क्या अतीत और इतिहास को इतनी आसानी से बदला जा सकता है?

हिंदुत्व की सत्तारूढ़ विचारधारा में आस्था रखने वालों का विश्वास है कि बदला जा सकता है, यदि राजसत्ता हर स्तर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गिरोह बनाकर दहशत का माहौल बनाया जाए ताकि लोगों पर ज़बरदस्ती अपनी मान्यताएँ थोपी जा सकें। हिंदुत्ववादी इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक के पुस्तकें और लेख लिखकर यह दावा करने के बावजूद कि ताजमहल हिंदू राजा का बनाया हुआ था और इसका नाम तेजोमहालय था, अभी तक कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। स्वयं मोदी सरकार ने 2015 में अदालत में कहा था कि ताज महल के किसी और प्रकार की इमारत होने का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। इसके बावजूद कुछ ही दिन पहले जन्माष्टमी के त्यौहार पर शरारती हिंदुत्ववादी तत्वों ने ताजमहल के गेट पर कुछ लोगों को कृष्ण और उनके संगी-साथियों और गोपियों की वेशभूषा में ले जाकर प्रवेश करने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मियों द्वारा रोके जाने का उन्होंने विरोध किया और यह धमकी भी दी कि यदि उनकी माँग नहीं मानी गयी तो वे ताजमहल पर ताला लगा देंगे।

क्या इस देश की सांस्कृतिक निधि समझी जानी वाली इमारतों का इतिहास बदला जा सकता है? क्या नेहरु और गांधी को भारत की स्वाधीनता के लिए चले लम्बे संघर्ष के इतिहास से काट कर फेंका जा सकता है और उनकी जगह सावरकर और हेडगेवार को रखा जा सकता है? क्या राजसत्ता और बाहुबल का इस्तेमाल करके सही इतिहास के स्थान पर साम्प्रदायिक इतिहास को प्रतिष्ठित किया जा सकता है? क्या विश्व राजनीति में नेहरु द्वारा निभाई गयी भूमिका पर काली स्याही पोती जा सकती है? क्या भारत और विश्व का प्रबुद्ध समुदाय इस तरह की कोशिशों को होने देगा और इनका प्रतिरोध नहीं किया जाएगा? आने वाले वर्षों में ही इन सवालों का जवाब मिल सकेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और टिप्पणीकार हैं। यहां व्यक्त विचार निजी हैं)