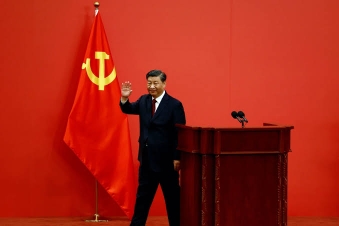

साल 2024 के अंत में जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ने अपनी गति तेज़ की, तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर एक निर्णायक कूटनीतिक कदम उठाया। वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया की उनकी यात्राएं केवल शिष्टाचार यात्राएं नहीं थीं, बल्कि यह चीन के भू-राजनीतिक पुनर्संतुलन का स्पष्ट संकेत थीं। जिस क्षेत्र को अब तक अमेरिका और जापान जैसी ताकतें अपने रणनीतिक प्रभाव में मानती थीं, वहाँ चीन ने न केवल आर्थिक निवेश के माध्यम से अपनी पकड़ मज़बूत की, बल्कि एक सुसंगठित राजनीतिक संदेश भी दिया—कि वह इस क्षेत्र का अनदेखा भागीदार नहीं, बल्कि उसका भविष्य-निर्माता बनना चाहता है।

यह चीन की विदेश नीति में एक निर्णायक बदलाव का हिस्सा है, जहाँ वह केवल आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव के साथ काम करता है। परंतु इन देशों के लिए यह झुकाव लाभकारी होते हुए भी चिंताजनक है। दक्षिण चीन सागर विवाद की पृष्ठभूमि में चीन की यह कूटनीति कहीं न कहीं उस यथार्थवादी सोच से संचालित प्रतीत होती है, जहाँ “इनाम” (Carrot) के रूप में निवेश और व्यापार है, तो “दंड” (Stick) के रूप में भू-राजनीतिक दबाव और सैन्य उपस्थिति।

वियतनाम में राष्ट्रपति शी का स्वागत भले ही गर्मजोशी से हुआ हो, पर दोनों देशों के बीच अविश्वास की एक दीवार हमेशा से खड़ी रही है। सीमा विवाद, समुद्री तनाव और ऐतिहासिक संघर्षों ने वियतनाम को चीन के साथ समीपता बढ़ाने में हमेशा सतर्क बनाए रखा है। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनावों के बीच वियतनाम अपने विकास के लिए एक संतुलन की खोज में है। चीन इस मौके को अपने पक्ष में मोड़ने की भरसक कोशिश कर रहा है। कंबोडिया के संदर्भ में तस्वीर अलग है। वहाँ चीन का प्रभाव स्पष्ट और निर्विवाद है।

चाहे वह सैन्य अड्डों का निर्माण हो या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश—कंबोडिया की राजनीतिक सत्ता में बीजिंग की पकड़ गहरी हो चुकी है। यही कारण है कि ASEAN की किसी संयुक्त बयानबाज़ी या सामूहिक रणनीति में कंबोडिया का झुकाव अक्सर चीन के पक्ष में देखा जाता है, जिससे क्षेत्रीय एकता पर भी प्रश्नचिन्ह लगते हैं। मलेशिया में चीन ने अपनी छवि एक विकास सहयोगी के रूप में पेश की है। रेलवे, पोर्ट्स, और ऊर्जा परियोजनाओं में बीजिंग का निवेश इस देश को आर्थिक गति देने का वादा करता है। परंतु मलेशिया की सरकार ने भी बार-बार यह संकेत दिया है कि वह चीन की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं। इस संतुलनकारी भूमिका में मलेशिया को चीन के ‘बीआरआई’ (Belt and Road Initiative) प्रस्तावों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

शी जिनपिंग की यह कूटनीतिक पहल इस समय के उस बड़े परिप्रेक्ष्य में आती है, जब अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी व आर्थिक वर्चस्व की होड़ लगातार बढ़ रही है। यह होड़ अब केवल टैरिफ या चिप निर्माण तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका विस्तार हरित ऊर्जा, डिजिटल क्षेत्र, डेटा सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन तक हो चुका है। अमेरिका ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 'इंडो-पैसिफिक' रणनीति को सक्रिय किया है, जबकि चीन इसका जवाब दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने निवेश और उपस्थितियों को बढ़ाकर दे रहा है। इसी रणनीति के तहत चीन ने अपने 'इनाम और दंड' मॉडल को भी तेज़ किया है।

ASEAN देशों को एक ओर तो चीन निवेश, व्यापार, वैक्सीनेशन, पर्यटन और आधारभूत ढांचे के सहयोग का वादा करता है, वहीं दूसरी ओर जो देश उसकी बातों से असहमति जताते हैं, उनके साथ वह दक्षिण चीन सागर में आक्रामक नौसेना गतिविधियों, मछुआरों की गिरफ्तारी, और आर्थिक प्रतिबंधों का प्रयोग करता है। यह रणनीति चीनी यथार्थवाद (Realism) की गूढ़ व्याख्या है, जो शक्ति-संतुलन से अधिक, ‘शक्ति-प्रदर्शन’ पर केंद्रित है। दक्षिण चीन सागर की स्थिति इस कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, सामरिक महत्व और नौवहन की स्वतंत्रता के सवाल इसे अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति का केंद्र बनाते हैं। चीन ने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सैन्य ठिकाने स्थापित किए हैं और अपने तथाकथित 'नाइन डैश लाइन' के दावे को बार-बार दोहराया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया है। बावजूद इसके, बीजिंग इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं।

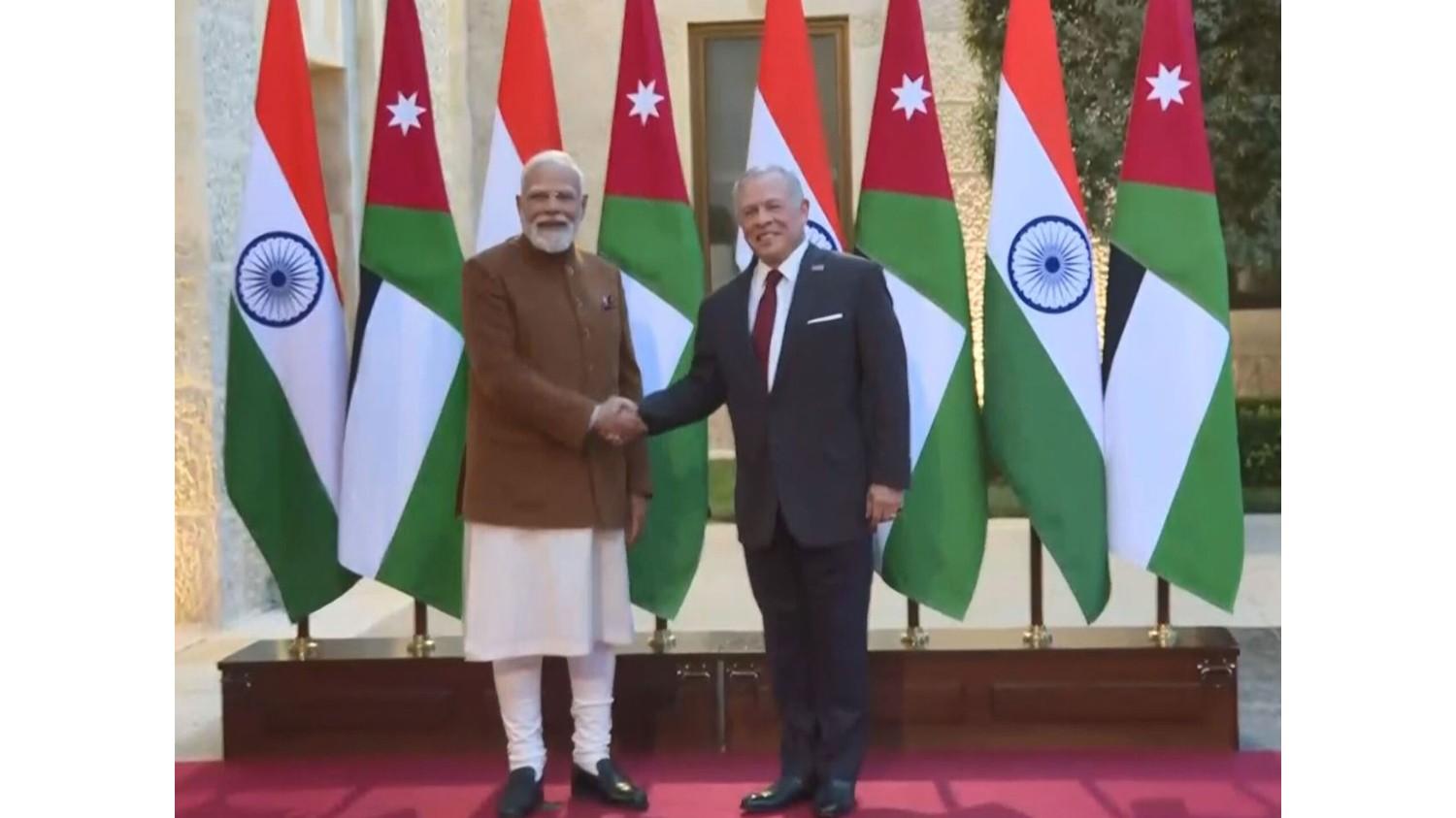

ASEAN के लिए यह स्थिति असहज है। एक ओर वह चीन के आर्थिक अवसरों का लाभ उठाना चाहता है, दूसरी ओर उसकी आक्रामक क्षेत्रीय रणनीति से खुद को बचाकर रखना चाहता है। लेकिन असली चुनौती यह है कि ASEAN एकमत नहीं है। कंबोडिया और लाओस जैसे देश चीन के पक्षधर हैं, जबकि फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया उसकी नीति से असहमत हैं। इस विखंडन ने ASEAN की सामूहिक रणनीतिक क्षमता को कमजोर किया है। इस बीच भारत के लिए भी यह घटनाक्रम चिंताजनक है। दक्षिण चीन सागर के घटनाक्रम और ASEAN के साथ चीन की बढ़ती नज़दीकी भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति को सीधी चुनौती देती है। भारत को अब केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि निवेश, टेक्नोलॉजी साझेदारी और समुद्री कूटनीति में अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। भारतीय नौसेना को क्षेत्रीय उपस्थिति के ज़रिए यह संकेत देना होगा कि भारत दक्षिण-पूर्व एशिया में एक गंभीर, स्थायी और रणनीतिक भागीदार है।

ASEAN के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा कैसे करे। क्या वह चीन के आर्थिक सहयोग का लाभ उठा सकता है बिना उसकी कूटनीतिक पकड़ में आए? क्या वह अमेरिका और भारत जैसे साझेदारों के साथ मिलकर एक बहुपक्षीय संतुलन बना सकता है? इन सवालों का उत्तर आसान नहीं है, परंतु आवश्यक है। कहने को यह एक आर्थिक मोर्चा है, पर इसमें कूटनीति, सैन्य रणनीति और राष्ट्रीय संप्रभुता सब कुछ उलझा हुआ है। शी जिनपिंग का यह ‘पिवट’ Pivot केवल यात्रा नहीं, एक दीर्घकालिक रणनीतिक कदम है, जिसकी गूँज दक्षिण-पूर्व एशिया की राजनीति, ASEAN की एकता और भारत की रणनीतिक गहराई तक सुनाई दे रही है।

ASEAN को चाहिए कि वह केवल तात्कालिक आर्थिक लाभों को देखकर कोई निर्णय न ले। उसे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, समुद्री संप्रभुता और कूटनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि वह ऐसा करने में सक्षम होता है, तभी वह चीन की कूटनीतिक बिसात में एक सक्षम खिलाड़ी बन पाएगा।

ASEAN की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सामूहिकता में निहित है। विविध संस्कृति, इतिहास और शासन प्रणालियों के बावजूद यह संगठन दशकों से एकजुटता के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक प्रगति का मॉडल रहा है। आज जबकि भू-राजनीतिक तनाव फिर से वैश्विक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, ASEAN के पास अवसर है कि वह केवल प्रतिक्रियात्मक नीति तक सीमित न रहे, बल्कि सक्रिय वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरे।दक्षिण चीन सागर जैसे विवादास्पद क्षेत्रों में ASEAN की सामूहिक प्रतिक्रिया, चाहे वह संयुक्त नौवहन संहिता (Code of Conduct) पर सहमति हो या UNCLOS जैसे वैश्विक समुद्री कानूनों का समर्थन, बीजिंग को यह संदेश दे सकती है कि क्षेत्रीय संप्रभुता को चुनौती देना अब आसान नहीं रहेगा। ASEAN यदि अपने मतभेदों को पृष्ठभूमि में रखकर सामूहिक रणनीतिक आवाज उठाता है, तो यह चीन की 'विभाजित करो और राज करो' नीति को निष्प्रभावी कर सकता है।

बहुध्रुवीय विश्व में ASEAN की स्थिति और भी अहम हो जाती है। अमेरिका, जापान, भारत, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदार—जो क्षेत्र में स्थिरता और स्वतंत्रता के पक्षधर हैं—ASEAN को एक भरोसेमंद और समान भागीदार के रूप में देखते हैं।

भारत विशेष रूप से अपने 'एक्ट ईस्ट' और 'सागर' (SAGAR) दृष्टिकोण के तहत ASEAN के साथ सहयोग गहरा करना चाहता है। डिजिटल कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ASEAN इन साझेदारियों के साथ मिलकर चीन की एकाधिकारवादी कूटनीति का संतुलन बन सकता है। यदि ASEAN अपनी सामूहिक शक्ति को जागरूकता, चतुर रणनीति और बहुपक्षीय भागीदारी के साथ जोड़े, तो यह न केवल चीन की चुनौती का सामना कर सकता है, बल्कि एक नए एशियाई संतुलन का निर्माता भी बन सकता है।

हर्ष पांडे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू, नई दिल्ली में पीएचडी शोधार्थी हैं।

.jpg)