“ब्रिटेन के द गार्डियन अखबार ने दुनिया भर से इस सदी की सौ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची तैयार की थी। इसमें अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर अकेली भारतीय फिल्म रही। आखिर क्यों?”

हिंदी सिनेमा में 1990 का दशक अगर बॉलीवुड का खुमार चढ़ने के नाम है, तो 2010 और उसके बाद का वक्त सिनेमा में नई यथार्थवादी धारा के जन्म लेने के लिए याद रखा जाता है। इसका श्रेय यूं तो दिबाकर बनर्जी और उनकी फिल्म लव, सेक्स और धोखा के नाम है लेकिन इक्कीसवीं सदी के पहले दो दशकों में आई हिंदी फिल्मों में शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी हलचल पैदा की। 2019 में ब्रिटेन के द गार्डियन अखबार ने इस सदी में दुनिया भर से सौ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची तैयार की जिसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर अकेली भारतीय फिल्म रही। अनुराग कश्यप इससे पहले पांच, ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, देव डी, गुलाल और द गर्ल इन येलो बूट्स बना चुके थे, लेकिन उनके करिअर में तूफान आना बाकी था। दो भाग में बनी गैंग्स ऑफ वासेपुर के वृहद कैनवास, कहानी, किरदार, संवाद और संगीत को मिलाकर जो माहौल रचा गया वो इसके पहले और बाद में अनुराग खुद भी कभी नहीं कर पाए। फिल्म को रिलीज हुए दस साल से अधिक गुजर चुके हैं लेकिन हिंदी सिनेमा और स्ट्रीमिंग दोनों माध्यमों में हिंदी, हिंसा और छोटे शहरों के आम चलन की जड़ें खोजनी हों तो रास्ता वासेपुर से होकर गुजरता है।

बॉलीवुड में फिलहाल फ्लॉप फिल्मों का जो सिलसिला चल रहा है, जिसमें अनुराग की हालिया प्रदर्शित दोबारा भी शामिल है, उसे देखते हुए गैंग्स की तरफ मुड़ कर देखना इसलिए भी तर्कसंगत है क्योंकि बॉलीवुड की परिपाटियों को धता बताते हुए फिल्म ने अपनी ऐसी जुबान गढ़ी जिसमें प्रयोगों की आंधी थी। वैसे अनुराग कश्यप से पहले उनके छोटे भाई अभिनव कश्यप दबंग के रूप में एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म को मुंबई से निकाल कर उत्तर प्रदेश की जमीन पर ले जा चुके थे, लेकिन अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ जिस हद तक गए वह बॉलीवुड के सुरक्षित दायरे में नहीं हो रहा था या जिसे करने की हिम्मत नहीं की जा रही थी। यह फिल्म हिंदी सिनेमा का ऐसा पड़ाव है जिसके पहले और बाद का इतिहास इसके फिल्मांकन, कहानी, पात्रों और प्रभावों के जरिये समझा जा सकता है।

कस्बाई भारत की खूनी तस्वीर

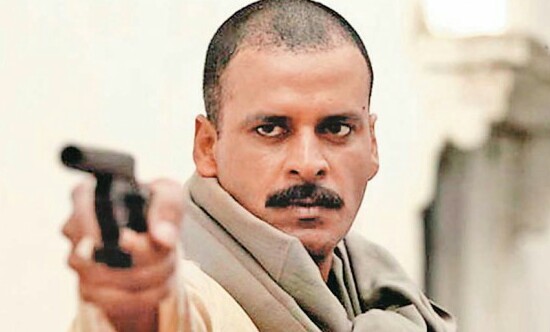

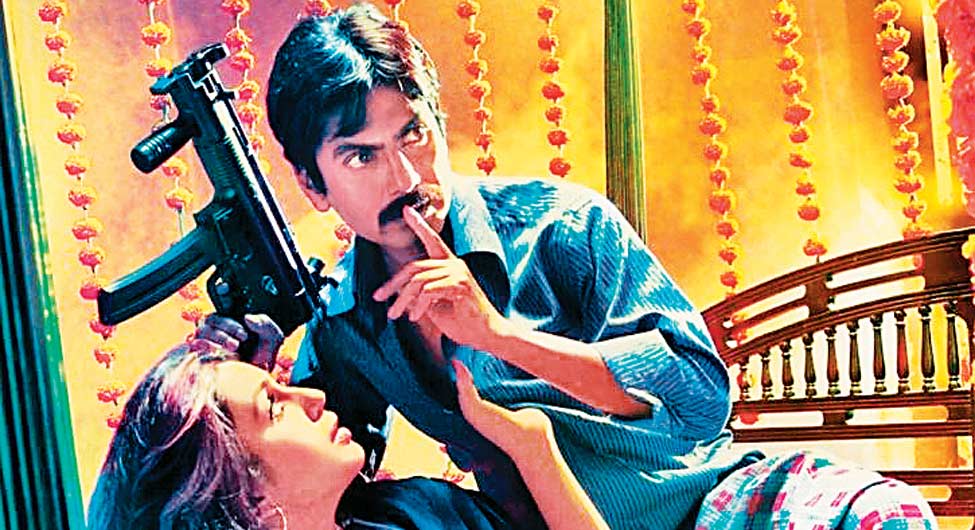

गैंगस्टर की जिंदगी, हिंसा, अपराध और इनके बीच पनपते प्रेम-संबंध अनुराग कश्यप की फिल्मों के कुछ सामान्य विषय रहे हैं। सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर लिखी गई सत्या को कौन भुला सकता है। इन ज्यादातर फिल्मों की जमीन हालांकि शहर हैं जबकि वासेपुर में हिंसा, राजनीति और हत्याओं की ऐतिहासिक जमीन है। धनबाद का छोटा सा कस्बा वासेपुर और उसकी कोयला खदानें। रामाधीर सिंह (तिग्मांशु धूलिया) और सरदार खान (मनोज बाजपेयी) के बीच पुश्तैनी रंजिश की इस कहानी की पृष्ठभूमि में भारत की बदलती राष्ट्रीय राजनीति का चक्र भी है, लेकिन फिल्म का सबसे अहम पहलू कस्बाई भारत की जिंदगी को खास रूप में परदे पर लाना है। अनुराग अपने एक साक्षात्कार में कह चुके हैं कि उनका मकसद सिर्फ उत्तर भारतीय कहानी कहना था लेकिन फिल्म उससे बहुत ज्यादा कहती और करती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर हिंदी सिनेमा में कस्बाई जिंदगी को दुर्दान्त रूप में पेश करती है। दूसरा, इस चित्रण के लिए फिल्म हिंदी सिनेमा की मुख्यधारा यानी बॉलीवुड से छिटक कर अपनी अलग जमीन तैयार करती है- पूंजीवादी आधुनिकता की शहरी स्वप्नभूमि की परत के नीचे बसे भारत की जमीन।

दरअसल, यह फिल्म उस कस्बाई भारतीय जीवन को एक वीभत्स रूप में दर्शक के सामने रखती है जिसे बॉलीवुड ने स्विट्जरलैंड और लंदन की रूमानी चमक में धुंधला दिया था। कपड़ों, जुबान, तौर-तरीकों में नितांत भदेस और गाजर-मूली की तरह मौत बांटते किरदारों के लोकजीवन में टीवी और सिनेमा की भूमिका को बुनकर अनुराग कश्यप ने ऐसी जिंदगी के दर्शन कराए जो बॉलीवुड की सलोनी प्रेम कहानियों की वैकल्पिक जमीन के तौर पर उभर कर आई। ऐसी खुरदरी जमीन जहां हिंसा का कारोबार चलता है, बंदूक की भाषा के आगे कोई जुबान समझी नहीं जाती और कानून के हाथ चाहे जितने लंबे हों, वहां तक नहीं पहुंचते। इसे एक मेट्रोसेक्सुअल बॉलीवुड दर्शक के लिए ऐसे जीवन की परिकल्पना भी कहा जा सकता है जिससे उसका कोई वास्ता नहीं है या रहा भी हो तो अब पीछे छूट चुका है। छोटे शहर या कस्बाई जीवन का ऐसा प्रस्तुतिकरण जो सच और कल्पना को आपस में नत्थी कर देता है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं और पात्रों पर आधारित होने का दावा करती है और अपने फिल्मांकन में ऐसी बेमुरव्वत है कि सच और अतिरेक के बीच फर्क करना मुमकिन न हो। मानो यह बॉलीवुड के महंगे घरों और नकली दुनिया का एक-एक तार उधेड़कर कस्बाई जिंदगी को सबसे कड़वे और औघड़ रूप में दिखाना चाहती हो। यह दुनिया राष्ट्रीय और राजनीतिक परिस्थितियों-नीतियों से प्रभावित भले ही हो लेकिन अपने दायरे में उसकी अपनी संप्रभुता और शक्ति-संतुलन है, जिसको बनाए रखने का जटिल खेल दिन-रात खेला जाना नितांत जरूरी है।

इस निरूपण में, “बेटा तुमसे न हो पाएगा” जैसे साधारण से डायलॉग में लहजे की बारीकियां, शरीर से बहते खून के फव्वारे और नफरत में गोलियों से छलनी करने के बाद सीना तानकर निकलते नवाजुद्दीन सिद्दीकी से सहानुभूति पैदा करने जैसे तमाम तरीके हिंसात्मक अतिरेक वाले उत्तर भारत को उभारने में अहम हैं। यह हिंसात्मक अतिरेक अब छोटे शहरों में आपराधिक कहानियों के चित्रण की बुनियादी जुबान बन चुका है। अब से दस बरस पहले यह कस्बाई भारत की एक प्रतीकात्मक खूनी तस्वीर का नया प्रयोग था जिसे कल्पना, अदायगी और रचनात्मक प्रयोगों ने बेहद असरदार बनाया।

सिनेमा, संगीत और आम जिंदगी

कहना होगा कि इस फिल्म की खासियत सिर्फ गोलियों की आवाजें और खून का सुर्ख रंग नहीं है। अनुराग कश्यप जाने-माने ‘सिनेफाइल’ यानी सिनेमा के दीवाने हैं और जनमानस में हिंदी सिनेमा के असर को उन्होंने पूरी फिल्म में इस कदर पिरोया है कि वह कहानी, किरदारों और माहौल को समझने में अहम बन जाता है। फिल्म ही नहीं, अपने पहले ही

सीन से कश्यप टेलीविजन का इस्तेमाल भी यह जताने के लिए करते हैं कि जिस जमीन पर यह फिल्म बसती है वह सास भी कभी बहू थी वाले रिश्तों की रंगीन दुनिया नहीं है।

यह फिल्म 1940 से 2004 के बीच तीन पीढ़ियों की रंजिश को समेटती है जिसमें राजनीति और मौत का खेल जारी है, लेकिन फिल्म यह बताना नहीं भूलती कि इस बीच सिनेमा के भी तमाम दौर बदले हैं। कश्यप खुद अमिताभ बच्चन के स्क्रीन अवतार के मुरीद रहे हैं और इसकी स्पष्ट छाप फिल्म पर है। उदाहरण के तौर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार अमिताभ बच्चन के ऐंग्री यंग मैन में अपना अक्स देखता है। दीवार, जंजीर, त्रिशूल जैसी फिल्मों में जिसने भी अमिताभ बच्चन के किरदार देखे हैं उन्हें मालूम है कि ये तमाम किरदार प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों में बड़े हुए एक शख्स के हैं जिसकी जिंदगी अभाव और दुख की यादों से घिरी है, जिसका चुनाव उसकी मर्जी नहीं बल्कि उन कड़वी यादों से उपजे हालात में जिंदा रहने के लिए अपनाए गए तरीके में हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के एक दृश्य में नवाजुद्दीन का सामना बच्चन जैसे दिखने वाले शख्स से होता है। यह अद्भुत सिनेमाई क्षण है जहां किरदार और सिनेमाई छवि एक-दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। यही नहीं, फिल्म में बिहार के लोक संगीत और हिंदी फिल्मों के गानों का इस्तेमाल पॉप कल्चर का मुख्य रूप यानी हिंदी फिल्म संगीत और भारत में हाशिये पर रहने वाले लोक संगीत का समागम करते हुए यथार्थवादी चित्रण का एक नया ही आयाम पेश करता है।

फिल्म के पहले हिस्से के अंत में गोलियों से मरते हुए सरदार खान के पीछे ‘जिया हो बिहार के लाला’ एक अद्भुत प्रयोग था जबकि खान की लाश के साथ शुरू होने वाले दूसरे हिस्से में हिंदी फिल्मी गीत ‘याद तेरी आएगी’ का इस्तेमाल इस खिलंदड़पन में तर्क ढूंढने को बेमानी साबित करता है।

संगीतकार स्नेहा खानवलकर ने भी इस फिल्म का माहौल बुनने में स्थान-विशेष की आवाजों और स्थानीय गायकों की खास शैली का इस्तेमाल किया, जो बंबइया फिल्मी संगीत बनाने का आम तरीका नहीं है। यह तरीका कस्बाई भारत को रेखांकित करने के फिल्म के इरादे में खास भूमिका निभाता है। खानवलकर ने बिहार और हिंदीभाषी इलाकों में जाकर आवाजें रिकॉर्ड कीं, जिनका इस्तेमाल उनके चर्चित टेक्नो-संगीत में हुआ। फिल्म का एक बेहद लोकप्रिय गाना ‘वुमनिया’ को गवाने के लिए स्नेहा ने किसी बॉलीवुड गायिका के बजाय पटना की दो गायिकाओं रेखा झा और खुशबू राज को लिया जबकि कोरस के लिए आम महिलाओं को लिया ताकि ऐसा संगीत तैयार हो सके जिसका जमीन से जुड़ाव किसी भी सूरत में खत्म न हो। टेक्नो-संगीत का इस्तेमाल कई जगह अटपटा लग सकता है लेकिन इस फिल्म की पूरी संरचना और प्रयोगात्मकता में उसकी अपनी जगह है।

गैंग्स ऑफ वासेपुर ने दिखा दिया कि परिकल्पना की उड़ान से सिनेमाई चित्रण जटिल होते हुए भी कितना खिलंदड़ा हो सकता है। प्रयोगों की फेहरिस्त में इस फिल्म में मर्दानगी के विविध रूपों के चित्रण को भी जोड़ा जा सकता है। मसलन, सरदार खान बने मनोज बाजपेयी के हिंसात्मक किरदार को अगर यौनेच्छाओं की प्रबलता से पहचाना जा सकता है, तो पिता से मिली हिंसा की विरासत संभालने की मजबूरी निभा रहे फैजल बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार की परतें ज्यादा गहरी हैं। वह अपने दुश्मन का गला काटकर खुद को गद्दी संभालने लायक तो घोषित कर देता है लेकिन कहीं एक कोने में उसके भीतर एक ऐसा शख्स है जिसकी गांजे से लाल आंखें ये बताने की कोशिश में हैं कि जिंदगी ये न होती तो कुछ और हो सकती थी। बॉलीवुड का एक शहरी दर्शक सस्ता काला चश्मा और फूलों वाली कमीज पहनने वाले इस किरदार को ‘ओवर द टॉप’ कहकर दरकिनार कर सकता है लेकिन फैजल ही वह किरदार है जो अपनी महबूबा से सेक्स करने से पहले उसकी सहमति लेता है। इस किरदार तक पहुंचने में हिंदी सिनेमा को लंबा वक्त लगा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर सिने इतिहास का एक अनोखा पन्ना है जिसे देखने और समझने के लिए हिम्मत और इरादा दोनों चाहिए।