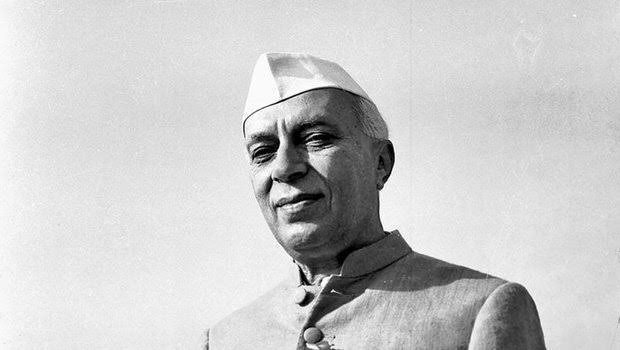

चालीस के दशक में एशिया और अफ्रीका के कई देशों ने सदियों से स्थापित औपनिवेशिक दासता से मुक्ति पाई। दुनिया के इन हिस्सों में यूरोपीय, मुख्यत: तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलनों ने पिछले चार दशकों से जोर पकड़ लिया था। इन उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलनों ने जहां एक और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कमर तोड़ दी वहीं द्वितीय विश्वयुद्ध ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को खोखला कर आग में घी का काम किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय आन्दोलन की बदौलत एशिया और अफ्रीका के देशों को कई राजनेता मिले जिन्होंने इन आजाद मुल्कों की नींव रखी और इन देशों के भविष्य की दशा और दिशा तय की। भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से में जवाहरलाल नेहरु एक ऐसे ही नेता और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में आये जिन्होंने बातौर भारत के पहले प्रधानमंत्री, इस देश को एक संप्रभु, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भारत के पहले और सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरु का नाम यूं तो देश का बच्चा-बच्चा जानता है लेकिन उनका काम बड़े स्तर पर या तो देशवासी जानते नहीं है या फिर भ्रामक प्रचार और प्रोपैगंडा के शिकार हैं। भारतीय सियासत में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले इस व्यक्तित्व के खिलाफ आज दुष्प्रचार अपने चरम पर है। न्यूज चैनलों, टीवी में होने वाली बहसों और आज के राजनेताओं के भाषणों में अमूमन उनका नाम उछाला जाता है और देश की सारी समस्याओं के लिए उन्हें प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है लेकिन प्रोपैगंडा और फेक मशीनरी के दौर में उन पर लगाये जाने वाले आरोपों की तथ्यपरक जांच होना बेहद आवश्यक है। जवाहरलाल नेहरु के जन्मदिवस पर जरूरी है कि इतिहास के पन्ने पलटकर भारतीय लोकतंत्र की नीव रखने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री के विचारों की पड़ताल की जाए। उन्हें और भारत के भविष्य को लेकर उनकी दृष्टि, उनके डर, उनकी आशाएं और आशंकाओं को करीब से जानने और समझने का प्रयास किया जाए।

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन से वकालत पढ़कर अगस्त 1912 में भारत लौटे नेहरु ने भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन की अगुवाई करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ना तय किया। उनके पिता मोतीलाल नेहरु और मोहनदास करमचंद गाँधी के करीबी रिश्तों के चलते जवाहरलाल को गांधी का साथ और सानिध्य मिला। गांधी से लगभग हर सामाजिक राजनैतिक मुद्दे पर असहमति होते हुए भी उन्होंने गांधी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया| लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखने वाले नेहरू के विचार उनकी स्वलिखित तीन पुस्तकों [एन ऑटो बायोग्राफी (1936), ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री (1931) एवं डिस्कवरी ऑफ इंडिया (1944)] एवं अन्य लिखित दस्तावेजों से समझने को मिलते हैं। लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था में उनकी गहरी आस्था और विश्वास का इससे नायाब उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि वे संसद में विपक्षी सांसदों के साथ-साथ अपनी ही पार्टी के सांसदों-मंत्रियों को अपनी और अपनी सरकार की आलोचना करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्हें भली-भांति पता था कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना कितना जरूरी है और वे यह भी जानते थे कि भारत अभी-अभी एक नए आजाद और संप्रभु गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया है इसलिए यहां एक मजबूत विपक्ष का अभाव है। भारत की जनता का कांग्रेस पार्टी और उसके ‘करिश्माई’ नेताओं में अटूट विश्वास है, जो आगे चलकर भारत और उसके नए लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा बन सकता है| इसी दूरदर्शी और अधिनायकवाद-विरोधी सोच के चलते नेहरू ने एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने की ठानी। उन्होंने भारत में मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास किए। वे चाहते थे कि विपक्षी पार्टियों के लोग ही नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर से भी लोग उनकी वाजिब आलोचना करने से ना कतराएं। यही नहीं उनकी हमेशा कोशिश रही की संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा में सभी विचारधाराओं को जगह मिले, इसीलिए अनेक वैचारिक असहमतियो के बावजूद भी वे चाहते थे कि भीमराव अंबेडकर भी संविधान सभा में रहें और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी। उनके व्यक्तित्व में आलोचनाओं का महत्व इस हद तक शुमार था कि वे अपने सबसे प्रिय ‘बापू’ की आलोचना करने और अपनी आलोचना को स्वीकार करने में जरा भी नहीं कतराते थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राजनीती के प्रोफेसर और नेहरूवादी विचारक सुनील खिलनानी ने 2002 में इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित अपने लेख “नेहरुज़ फेथ” में नेहरु के व्यक्तित्व के इसी पहलू पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि 1937 में नेहरु ने अपने छद्म नाम ‘चाणक्य’ से मॉडर्न रिव्यू में स्वयं की आलोचना करते हुए एक लेख लिखा। इस लेख में चाणक्य (नेहरु) लिखते हैं कि “जवाहरलाल में तानाशाह बनाने के सरे लक्षण मौजूद हैं। उनमें दूसरों के प्रति असहिष्णुता है और कमजोर और अकुशल लोगों के प्रति वे निन्दात्मक दृष्टि रखते हैं।” यह वह दौर था जब सबसे करीबी लोग ही एक दूसरे के सबसे बड़े आलोचक हुआ करते थे। गांधी नेहरू के और नेहरू गांधी के, पटेल नेहरू के और नेहरू पटेल के, टैगोर गांधी के और गांधी टैगोर के, यही उनके आपसी संबंधों की खूबसूरती भी थी। नेहरू ने कभी अपनी आलोचनाओं को ना तो अपने स्वाभिमान पर चोट की तरह लिया और ना ही कभी अपने ऊपर हावी होने दिया। वे सीखते चले गए और शायद इसीलिए उनकी सोच-समझ, उनके विचार समय के साथ और बेहतर होते गए और उनका व्यक्तित्व समय के साथ और निखरता गया।

1947 में भारत की आज़ादी अपने साथ ज्यादा उत्सुकता लेकर नहीं आई क्योंकि उसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन का दंश भी छिपा था। विभाजन के दौरान हुई हिंसा खून-खराबा और विध्वंस से बाकी हिंदुस्तानियों की तरह नेहरू भी आहत थे। विभाजन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा से विचलित नेहरु को आजादी के बाद भी सांप्रदायिकता का डर सताता रहता था। जो विभाजन के समय हुआ वे उसे आजाद भारत में नहीं देखना चाहते थे। जाने-माने इतिहासकार और जवाहरलाल नेहरु:एक जीवनी के लेखक एस. गोपाल ने इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में 1998 में प्रकाशित अपने लेख में लिखते हैं कि नेहरु के अनुसार अल्पसंख्यक हमेशा बहुसंख्या के बीच असहज और डरा हुआ महसूस करते हैं और इसीलिए उनका स्वभाव सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा आक्रामक होता है। उन्हें अंदेशा था कि यह आक्रामकता कभी भी देश के सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट कर सकती है और इसीलिए वे मानते थे कि बहुसंख्या को नरम और सहनशील होना चाहिए। भारत में अल्पसंख्यक कभी भी अपने आपको बाहरी, कमतर या उपेक्षित महसूस ना करें इसलिए वे हमेशा उन्हें लेकर बचाव का रवैया अपनाए हुए रहते थे। इसके लिए उन्हें अमूमन गलत समझा जाता रहा है उन्हें बहुसंख्या विरोधी कहा जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के प्रति उनके इस रवैये को लोगो द्वारा ज़्यादातर तुष्टिकरण समझा गया। वे धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहते थे| उनकी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ था कि भारतीय गणराज्य हर धर्म से उचित दूरी बनाए रखेगा और धार्मिक गतिविधियों और कर्मकांडों से अपने आप को दूर रखेगा।

इतनी तेजी और स्थिरता के साथ उभरते हुए भारत में उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें दुनिया भर में ‘स्टेट्समैन” कहा जाने लगा। विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उनकी खासी रुचि थी। वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विश्व बंधुत्व, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और गुटनिरपेक्षता जैसे मूल्यों के पक्षधर थे। जिस समय पूरा विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहे शीत युद्ध की वजह से दो गुटों में बटा हुआ था, उस समय नेहरू ने भारत ही नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के अन्य देशों को साथ लाकर गुट-निरपेक्षता के सिद्धांत को विश्व राजनीति में स्थापित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व का दूसरा बड़ा संप्रभु देशों वाला संगठन बना। नेहरू के अनुसार जब तक कोई भी देश अपने आप को हर प्रकार की सैन्य दौड़ और युद्ध-मुठभेड़ों से मुक्त नहीं कर लेता तब तक उसका सामाजिक-आर्थिक विकास होना नामुमकिन है। वे मानते थे कि पड़ोसी देशों में शांति स्थापित करने हेतु परस्पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, इसी के चलते उन्होंने पड़ोसी देश चीन के साथ ‘पंचशील’ समझौते पर हस्ताक्षर किए और तब तक सिद्धांतों का पालन किया जब तक कि उन्हें पंचशील समझौते की आड़ में छुपे हुए चीन के नापाक इरादों के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो गए। 1962 के युद्ध में भारत की हार और इससे हुए नुकसान से बहुत आहत थे और युद्ध के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। 2 साल बाद उन्होंने इस दुनिया से विदा ली।

साम्यवाद से प्रेरित और समाजवादी विचारधारा के पैरोकार नेहरू ने भारत की आर्थिक नीतियों में भी अपनी छाप छोड़ी और देश-काल-परिस्थितियों को देखते हुए समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। नवरत्न कंपनियों की स्थापना की, और एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आगे बढ़ाया। योजना आयोग की स्थापना और पंचवर्षीय योजनाओं को आधार बनाकर भारत को आर्थिक मजबूती प्रदान की। शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी, आईआईएम जैसे अतुलनीय संस्थाओं की स्थापना करने वाले नेहरू का जोर वैज्ञानिक सोच और तार्किक पर समझ रहा है। वे चाहते थे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था यहां की सामाजिक रूढ़िवादी सोच से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता पर आधारित हो।

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भागीदारी के चलते नेहरु को नौ बार जेल भेजा गया और उन्होंने अपने जीवन के 3259 दिन (लगभग 9 साल) जेल में बिताए। भारत के पहले प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र सरीखे मूल्यों के आधार पर स्वतंत्र आधुनिक भारत को ढालने का काम किया। इन मूल्यों को लेकर अपने असम्मत रवैये के चलते उन्हें कई बार न सिर्फ अपने साथी राजनीतिज्ञों बल्कि करीबी लोगों की आलोचना भी झेलनी पड़ी। फेक न्यूज और प्रोपोगंडा मशीनरी के दौर में नेहरु सरीखे व्यक्तित्वों के बारे में फैलाये गए झूठ और असलियत में फर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है की आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण और सकारत्मक भूमिका अदा करने वाले नेहरु को देश की हर समस्या का जड़ बताया जा रहा है। शायद यह जनसामान्य तक तथ्यपरक इतिहास की सही जानकारी नहीं पहुंचने का नतीजा है कि ज्यादातर भारतवासी जवाहरलाल नेहरु के प्रति फैलाई जाने वाली भ्रांतियों को सच मानकर उन पर यकीन कर लेते हैं। जरूरी है की देश की जनता अपने पहले प्रधानमंत्री से सीधे, उनकी किताबों और लेखों के जरिये मुखातिब हो।

(खुशबू शर्मा स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं और जेएनयू में राजनीति विज्ञान की छात्रा हैं। महेश चौधरी स्वतंत्र पत्रकार हैं और सेंटर फॉर बजट एंड पोलिसी स्टडीज में शोध सलाहकार हैं)