हजारों साल पहले से गणराज्य की भूमि बिहार में लोकतंत्र खासकर महिला शक्ति के रूप में जीवंत दिखता है। महिलाएं वोट के लिए संगठित होती हैं और घर भी चलाती हैं। उनके लिए ज्यादातर मामलों में जाति, धर्म या स्थान बहुत मायने नहीं रखता। वे लोकतंत्र में भागीदारी की मिसाल हैं। चाहे सरकार या राज्य-तंत्र लापता सा ही क्यों न हो। दरभंगा शहर के पास नादी गांव में रश्मि चौधरी हर पंचायत बैठक में सबसे आगे बैठती हैं। उनके पति नौशाद उनके काम में सहयोग करते हैं, जो कभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। रश्मि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से सरपंच के तौर पर जीती हैं। वे कहती हैं, ‘‘जनता ऐसा व्यक्ति चाहती थी, जो उनके काम करा सके।’’

उनके पास किसी पार्टी का समर्थन नहीं है न ही पैसा है। फिर भी उनका जोर सड़क, पानी और शिक्षा सुधार पर है। वे लोगों से कहती हैं, ‘‘सब मिल कर चलें, तो बहुत कुछ बदल सकता है। अगर हम एक हो जाएं, तो हालात बेहतर हो सकते हैं।’’

वे बैठकों में जाती हैं, शिकायतों पर कार्रवाई करती हैं और स्कूलों की समस्याओं को दूर करने और मनरेगा के तहत काम मंजूर करवाने की कोशिश करती हैं। उनसे पूछा गया कि वे किस तरह की राजनीति में विश्वास करती हैं, उनका जवाब था, ‘‘एकता में, जाति या धर्म में नहीं। इससे हमारा कुछ भला नहीं हुआ?’’

दरभंगा की गोनौन पंचायत रेशमा आरा चार साल पहले मुखिया चुनी गई थीं। उनके जीतने पर स्त्रियों में अपनी बात रखने की झिझक टूटी। वे कहती हैं, “मैं पढ़ी-लिखी हूं। लोग मेरी सुनते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं।” वहां के लोग कहते हैं, वे सबकी सुनती हैं और काम करती हैं।

बिहार की एक शोधकर्ता अनामिका झा बताती हैं कि बाहरी लोग यहां के बदलाव को महसूस नहीं कर सकते हैं। वे कहती हैं, ‘‘बदलाव के संकेत हैं कि बिहार में महिलाएं राजनैतिक क्षेत्र में दाखिल हो चुकी हैं। एक पूरी पीढ़ी है, जिसने इस बदलाव को देखा है।’’ संभावना का यह भाव अलग-अलग रूपों में प्रकट होता है। दरभंगा के अपेक्षाकृत एक बड़े गांव पोहद्दी बेला में रूढ़िवादी हिंदू परिवार की रीमा कुमारी सरपंच हैं। हालांकि निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका बमुश्किल निभा पाती हैं क्योंकि उनके पति और देवर सारा कामकाज संभालते हैं। शायद ही कभी वे अपनी बात बोल पाती हैं। अभी उन्हें धीरे-धीरे अपने अधिकार का इस्तेमाल सीखना बाकी है। वे बस इतना ही कह पाती हैं, ‘‘अगर मुझे इजाजत मिले तो मैं फिर से चुनाव लड़ना पसंद करूंगी।’’

अररिया में जन जागरण शक्ति समिति नाम से एक संगठन की शुरुआत करने वाली कामायनी झा कहती हैं, सार्वजनिक जीवन में कदम रखने वाली कई महिलाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जिन घरों में महिलाएं आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करने जाती हैं, उनमें से अक्सर लड़कियों को स्कूल से निकालकर घर के काम के लिए भेज दिया जाता है। वे बताती हैं, ‘‘यह एक तरह का समझौता है। बदलाव हो रहा है, लेकिन उसके कई स्तर हैं।’’

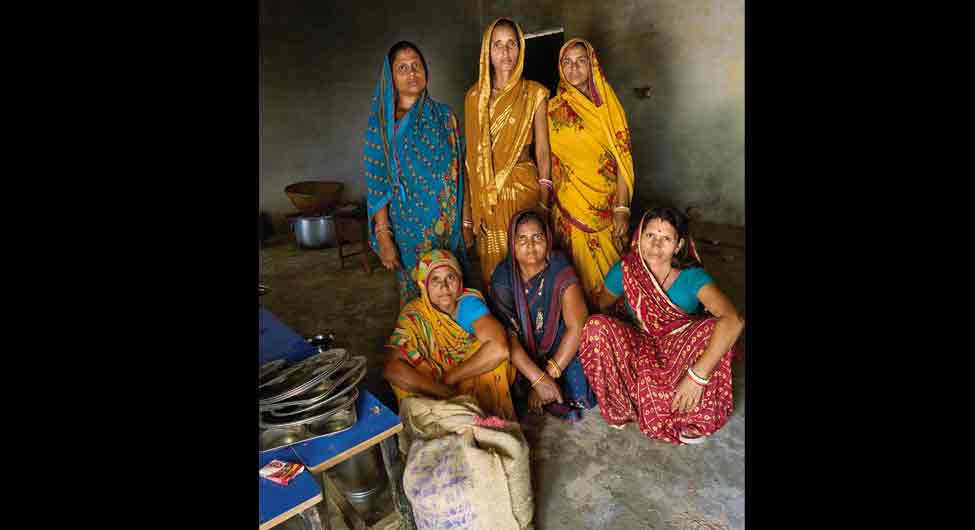

दरभंगा जिले के पोहद्दी बेला गांव की गुचिया देवी 250 स्कूली बच्चों का खाना बनाने के लिए सुबह जल्दी उठती हैं। वे पिछड़ी जाति की विधवा हैं। उन्हें हर महीने 1650 रुपये मिलते हैं। हालांकि इसका भुगतान अक्सर दो-तीन महीने में होता है। उनका जर्जर घर ढह रहा है, आंखें कमजोर हो गई हैं और शरीर कृशकाय होता जा रहा है। वे कहती हैं, ‘‘कम से कम अठारह हजार पगार मिले, तो कुछ काम बने।’’ ऐसा जीवन जीने वाली वे अकेली नहीं हैं।

गुचिया की पड़ोसी अमला देवी भी मुसहर समुदाय की दलित हैं। वे घर का काम निपटाने के लिए रोज सुबह चार बजे उठती हैं। उसके बाद वे स्कूल की रसोई में खाना बनाने जाती हैं। उनके पति काम के लिए बाहर जाते हैं। उनका कहना है, ‘‘चाहे मजदूरी कम मिले, बस हमें इज्जत की जिंदगी मिले।’’

भुल्लर देवी और पुतुल देवी भी ऐसी ही महिलाएं हैं, जो मजदूरी कर अपना गुजारा करती हैं। दोनों पैदल सब्जियों की बोरियां ढोती हैं। इसका उन्हें कोई मेहनताना या वेतन नहीं मिलता। फिर भी वे खुद को ‘सरकारी’ कर्मचारी मानती हैं क्योंकि वे सरकारी स्कूलों में खाना बनाती हैं। दोनों यह काम इसलिए करती हैं, कि इस पद में गरिमा है। खाना बनाने वाले को इज्जत मिलती है। यह बड़ी वजह है कि रसोइए के काम में कम वेतन के बावजूद उन्हें यह काम पसंद आता है।

एक और रसोइया, गीता देवी रोज रसोई में कालिख और धुएं से जूझती हैं। काम की कठिन परिस्थितियों के बावजूद नौकरी छोड़ना नहीं चाहती। उनसे जब पूछा गया कि यदि ज्यादातर समय कोलकाता में काम करना वाला उनका पति यदि हर महीने ठीक-ठाक पैसे उन्हें दे दे, तो क्या वे नौकरी छोड़ देंगी? बिना एक भी पल गंवाए वे जवाब देती हैं, ‘‘मैं काम करती रहूंगी क्योंकि स्कूल में जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो उन दो महीनों को छोड़कर उन्हें पति से पैसे नहीं मांगने पड़ते।’’ वे नौकरी और भी एक वजह से छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने सुना है कि विपक्ष का दबाव है कि सरकार उन जैसों की कमाई बढ़ाए। विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें इस मामले में पुख्ता आश्वासन मिलने की उम्मीद है।

काम का इंतजार

फारबिसगंज के पुनर्वास मुसहर टोले, ऋषिदेव नया टोला में सभी के मकान कच्चे हैं, क्योंकि यहां ईंट और सीमेंट की भारी किल्लत है। बूढ़े और लगभग दृष्टिहीन जोगानंद दास अभी भी दूसरों के खेतों की देखभाल करते हैं। उनकी जवानी कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में खेती और मजदूरी का काम करते हुए बीती है।

रंजना की अलग ही चिंता है। आधार कार्ड अब तक नहीं आ पाए हैं इस वजह से उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनके पति पंजाब में राजमिस्त्री का काम करते हैं। मनरेगा के तहत काम मिलने के सवाल के जवाब में वे कहती हैं, ‘‘दो साल से मनरेगा के तहत मुझे कोई काम नहीं मिला है।’’ वहीं के रहने वाले सुरेंद्र ने कर्ज चुकाने के लिए 10,000 रुपये का कर्ज लिया है। मुकेश का परिवार भी कर्ज में डूबा हुआ है। शिव नंदन कहते हैं, ‘‘इधर के लोगों ने सब पार्टी को वोट देकर देख लिया है।’’

यहां राजनीति जरूरी भी है और बेमानी भी। फिर भी कोई भी वोट देना नहीं भूलता। वोट देने के बाद भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करता। यहां उम्मीद 100 दिन का काम, उचित मजदूरी, मकान, बिजली, कागजात के सरकारी वादे, महिलाओं को घर चलाने के लिए अतिरिक्त कमाई, कर्ज, जमीन न होने और जातिगत ऊंच-नीच के साथ-साथ मौजूद हैं। कुछ घरों में लोग, निजी कर्जदारों का कर्ज न चुका पाने की वजह भागे हुए हैं। वहीं की मंजू जैसी कई औरतें कहती हैं, ‘‘चाहे मुझे घर का सारा चावल बेचना पड़े और भूखा रहना पड़े, मैं कर्ज चुका दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।’’

मंजू कहती हैं, “हमारे ऋषिदेव टोला का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनके पास आम तौर पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं होते। कोई भी दस्तावेज हासिल करने के लिए मांगी जाने वाली घूस हमारी पहुंच से बाहर है।”

बिहार की महिला मतदाताओं की कहानी नई नहीं है। निराशा के बावजूद नया टोला में कई लोग अब भी कहते हैं, ‘‘मोदी अच्छा कर रहे हैं।’’ शिव नंदन बुदबुदाते हैं, “भक्ति, पूजा-पाठ हो रहा है।” दूसरे लोग ज्यादा दुविधा में हैं। एक आदमी कहता है, ‘‘भाजपा वाले झूठ बोलते हैं।’’ उनके वोट विचारधारा पर नहीं, बल्कि यादों, भरोसे और कथित कामों के वादों पर निर्भर करते हैं। वे पहले कांग्रेस को वोट देते थे, अब भाजपा को। लेकिन अगर कांग्रेस फिर से आती है, तो वे कहते हैं कि वे उसे भी वोट देंगे।

राज्य की योजनाओं को अक्सर पुराने नामों से ही पुकारा जाता है। कई लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम इंदिरा आवास ही है। एक महिला गुस्से से कहती है, ‘‘जिनके पति 30,000 रुपये महीना कमाते हैं, वे गुजारा कर सकती हैं। हम यहां 4,000 रुपये भी नहीं कमा पाते।’’ उनकी चार बेटियां हैं। वे आगे कहती है, ‘‘नाक में दम हो गया है।’’ उन्होंने छठ व्रती नाम की एक योजना के बारे में भी सुना है, लेकिन कहती हैं कि उनकी बेटियों को यह नहीं मिल रहा है। (यह शायद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का संदर्भ है)।

कल्पनाशील महिलाएं

नया टोला से एक घंटे की दूरी पर अररिया और पूर्णिया की सीमा के पास एक अलग तरह की मौन क्रांति चल रही है। इसकी अगुआई लड़के-लड़कियां कर रही हैं। रामपुर कोडरकट्टी गांव में 18 वर्षीय जुबैदा 2022 में स्थापित जेजेएसएस युवा क्लब की सह-संचालक हैं। वह अररिया मिलिया कॉलेज में अर्थशास्त्र और कला की पढ़ाई करती हैं और गांव में सक्रिय रहती हैं। अपने पड़ोसी आदिल और अन्य स्वयंसेवकों के साथ वह लगभग 15 से 25 बच्चों के लिए क्लब चलाती हैं। वे पढ़ने, खेलने, स्कूल की तैयारी करने आते हैं।

यह साधारण क्लब है। कैरम बोर्ड, कुछ किताबें, एक फुटबॉल, कभी-कभी क्रिकेट। ज्यादातर बच्चे कक्षा 7 से नीचे के हैं। बड़ी लड़कियां किशोरावस्था में पहुंचने पर पढ़ाई छोड़ देती हैं, अक्सर माता-पिता के दबाव के कारण, जो स्कूल जाने को असुरक्षित मानते हैं।

जुबैदा यह काम क्यों करती रहती हैं? वह धीरे से कहती है, ‘‘पढ़ाई, खेलना, समझना... कुछ तो बदलेगा।’’ वह अपनी सीमाएं जानती है। यह क्लब बिना किसी सरकारी मदद के चलता है। इस क्षेत्र की राजनीति भी नया टोला से अलग है। यहां राजद और कांग्रेस का जोर है और उसमें कोई खास बदलाव नहीं दिखता।

यह इलाका मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन का मानो केंद्र है। इसका मतलब है कि कई घरों में सिर्फ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ही रहते हैं। इसलिए, अक्सर महिलाएं रोजमर्रा के फैसले खुद लेती हैं।

लेकिन पार्टी लाइन पारिवारिक लाइन से कहीं ज्यादा अस्पष्ट होती है। यह अस्पष्टता नीचे तक पहुंचती जाती है। मतदाता उलझन में रहते हैं कि कौन उनके साथ है और कौन सिर्फ मतदान के समय ही आता है। मुसलमान बढ़ते ध्रुवीकरण को लेकर चिंतित हैं। फिर भी, भागीदारी की उनकी प्रवृत्ति नहीं मरती। चाहे मतदान हो या स्वयंसेवा।

अपने पति और सास-ससुर के साथ दिल्ली में रहने वाली शहनाज खातून अपने परिवार से मिलने अररिया आई हुई हैं। वे कहती हैं कि उन्हें छोटी-मोटी नौकरी करना अच्छा लगता, लेकिन उनके परिवार को यह मंजूर नहीं था। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि इससे परिवार चलाना आसान होगा तो उनके पति मान गए। जुबैदा की मैट्रिक तक पढ़ाई उन्हें दूसरों से अलग बनाती है।

लेकिन शहनाज के दूर के रिश्तेदार, 44 वर्षीय मोहम्मद अरमान, इसे अलग नजरिए से देखते हैं। वे दिल्ली और नोएडा की ऊंची इमारतों में प्लंबर का काम करते हैं। उन पर 60,000 रुपये का भारी कर्ज है, जिसे उन्हें 3,200 रुपये की 24 किश्तों में चुकाना है। उनकी मासिक आमदनी लगभग 15,000 रुपये है, जिससे वह और उनकी पत्नी अपने सात बच्चों का पालन-पोषण करते हैं, जो अररिया के रामपुर कोडरकट्टी में रहती हैं। घर में क्या होगा, यह सब वही तय करते हैं, मसलन, कौन कहां, कब और किस काम से जा सकता है। दिल्ली से फोन पर अपनी पत्नी को सब कुछ वही बताते हैं।

चुनाव में कोई भ्रम नहीं

अररिया, फारबिसगंज और दरभंगा जिलों के गांवों में कहानियां अलग-अलग हैं, लेकिन मूलतः एक जैसी हैं। स्कूल छात्रवृत्ति, 100 दिन का मनरेगा काम, समय पर आधार कार्ड, सम्मानजनक आवास, उचित मजदूरी के सरकारी वादे अधूरे रहते हैं। कई लोगों ने निजी कर्जदारों से कर्ज लिया हैं; कई के बच्चे कागजात या पैसे की कमी के कारण स्कूल नहीं जा पाते। फिर भी उनका लोकतंत्र में यकीन कायम है।

आखिरकार, बिहार की महिला मतदाताओं, सरपंचों और रसोइयों, प्रवासियों की पत्नियों की कहानी अकेली कहानी नहीं है। ये महिलाएं किसी उद्धारक का इंतजार नहीं कर रही हैं। वे काम कर रही हैं, चल रही हैं, कुछ कर रही हैं और देख रही हैं। उनके लिए वोट देना दायित्व नहीं, उम्मीद और फायदे का सौदा है।