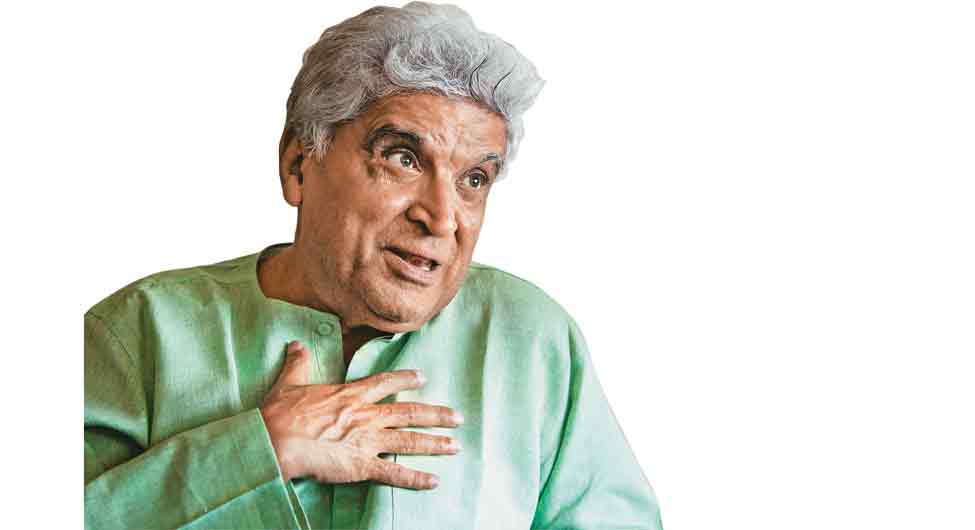

प्रख्यात अंबेडकरवादी चिंतक प्रो. तुलसी राम का जाना पूरे मुक्तिकामी विमर्श की अपूरणीय क्षति है. वे लंबे समय से डायलिसिस पर थे लेकिन इस बीच उन्होंने अपनी सक्रियता को कम नहीं होने दिया.

आजमगढ़ के धरमपुर में जन्मे तुलसी राम हिंदी में अपनी आत्मकथा ‘मुर्दहिया’ (2010) से चर्चा में आए और पूरे हिंदी जगत ने इस आत्मकथा का स्वागत किया. इसके लोकार्पण में वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह ने इसकी प्रशंसा करते हुए इसे उपन्यास जैसी रोचक बताया.

दरअसल इससे पहले आक्रोश दलित साहित्य का केन्द्रीय मूल्य था. लेकिन पहली बार दलित जीवन के थथार्थ की प्रस्तुति शांति और संवाद की भाषा में हुई. मुर्दहिया ने हिंदी दलित साहित्य को नई भाषा और शिल्प दिया. यह प्रो. तुलसी राम के संवादधर्मी लेखन और व्यक्तित्व की ही विशेषता है कि वे जितने दलितों के बीच लोकप्रिय हैं, उतने ही सवर्णों के बीच भी. इसी संवादधर्मिता का परिणाम है कि उनके यहां मार्क्सवाद और अंबेडकरवाद दो विरोधी नहीं, सहगामी विचारधाराएं हैं. वे बुद्ध, मार्क्स और अंबेडकर के विचारों के मेल से दलित मुक्ति के दर्शन के निर्माण के हिमायती थे.

उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग ‘मणिकर्णिका’ नाम से 2014 में आया और इसे भी हिंदी जगत में वही सम्मान मिला जो मुर्दहिया को मिला था. इसमें लेखक के बनारस के अध्ययन के दिनों की कहानी है जिसमें वह मार्क्सवाद के प्रभाव में आता है.

वे देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों –बीएचयू और जेएनयू- में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के छात्र रहे. इस प्रक्रिया में उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की समस्याओं को वैश्विक संदर्भों से जोड़कर देखा और मुक्ति की विचारधाराओं और संघर्षों की समीक्षा की. वे भारतीय समाज के बुनियादी सवालों पर सजग दृष्टि रखने वाले विद्वान थे. जिनमें ‘अंगोला का मुक्ति संघर्ष’, ‘एआईए: राजनीतिक विध्वंस का अमरीकी हथियार’, ‘द हिस्ट्री ऑफ़ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन ईरान’, ‘पर्सिया टू ईरान’ (वन स्टेप फारवर्ड टू स्टेप्स बैक) तथा ‘आइडियोलॉजी इन सोवियत-ईरान रिलेशन्स’ (लेनिन टू स्टालिन) आदि प्रमुख हैं.

प्रो. तुलसी राम बौद्ध धर्म और दर्शन के गंभीर अध्येता थे. साथ ही उनके व्यक्तित्व में कबीर की फक्कड़ता भी थी. वे जातिवाद से लेकर फासीवाद तक के धुर विरोधी होते हुए समाज में संवाद के हिमायती रहे. उन्होंने समाज के बदलने के लिए प्रगतिशील सवर्णों को भी साथ में लेने का हमेशा पक्ष लिया इसलिए वे प्रेमचंद और गांधी के उनके विरोधी नहीं रहे जितने अन्य दलित चिंतक हैं. यह उस ईमानदार चिंतक की प्रतिबद्धता ही कही जाएगी कि वे अपने लेखन में ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हैं तो दलित साहित्य और राजनीति की सीमाएं रेखांकित करना भी नहीं भूलते.

अभी उनको अपनी आत्मकथा का तीसरा भाग लिखना था जिसमें वे जेएनयू के 35 साल से अधिक के जीवन के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के बारे में विभिन्न वैचारिक प्रश्नों से टकराते. यह भाग निश्चिततौर पर हिंदी क्षेत्र के दलित समाज, साहित्य और राजनीति की विभिन्न आयामों से समीक्षा करता. उन्होंने इसका नाम ‘जेएनयू मौसी’ भी सोच रखा था.

जब तक समाज में गैर-बराबरियां रहेंगी, जब तक उन गैर-बराबरियों से लड़ने की जरूरत होगी, तब तक इस संवादधर्मी बौद्ध चिंतक और महान क्रांतिकारी संत की प्रासंगिकता बनी रहेगी.

(लेखक जेएनयू में सहायक प्रोफेसर हैं)