1929 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास कोई सामान्य इतिहास-ग्रंथ नहीं है। यह एक बौद्धिक परियोजना थी, जो साहित्य को समाज की चेतना के साथ जोड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार यह दिखाया कि कविता या गद्य को उसके युग से काटकर नहीं पढ़ा जा सकता। वे स्पष्ट थे—साहित्य समाज के भीतर पैदा होता है, उसी के भीतर फलता है, और उसी के भीतर अपना असर छोड़ता है।

शुरुआत हिंदी शब्दसागर के लिए प्रस्तावित भूमिका से हुई थी। पर वह भूमिका इतनी गहन, सुविचारित और समग्र थी कि स्वयं एक स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रंथ बन गई। उसी को विस्तार देते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक रूप में सामने आया। यह इतिहास का लेखन नहीं, साहित्यिक और सामाजिक चेतना की पड़ताल थी।

2025 का नया संस्करण

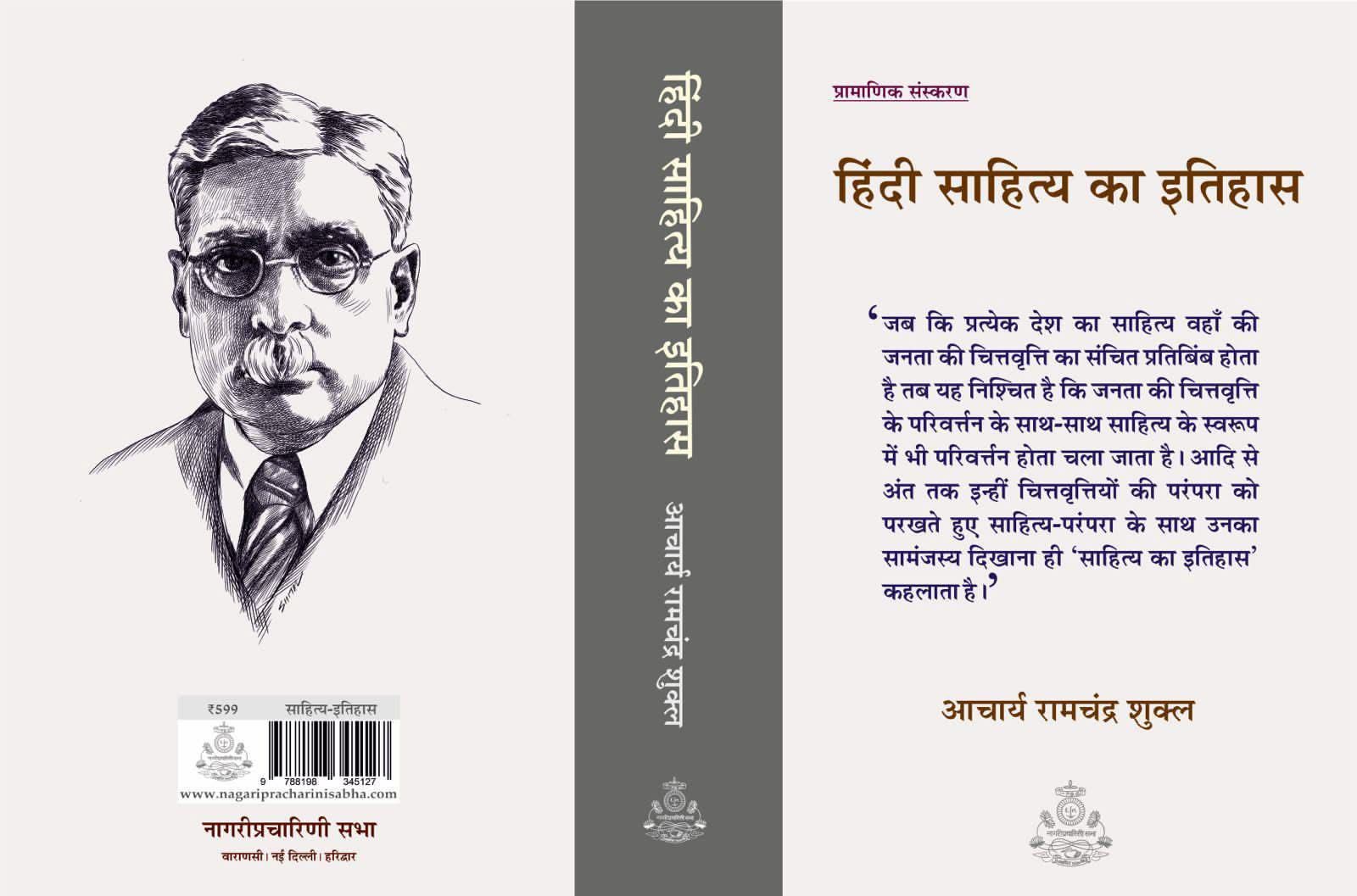

2025 में हिंदी साहित्य का इतिहास का पुनर्नवा, संशोधित और प्रमाणिक संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस संस्करण में मूल ग्रंथ की सभी प्रविष्टियाँ यथावत हैं। साथ ही, पुस्तक की प्रस्तुति को समकालीन पाठक के अनुकूल बनाया गया है।

पुस्तक की विशेषताएँ

यह 820 पृष्ठों में फैली यह कृति लगभग ढाई लाख शब्दों की है। पुस्तक के बैक कवर पर आचार्य शुक्ल का रेखाचित्र है, जिसे वरिष्ठ कलाकार शीतल वर्मा ने चित्रित किया है। यह गद्य का श्रेष्ठ उदाहरण है—सरल, स्पष्ट, लेकिन विचार में गहराई लिए हुए। इसमें संकलित कविताएँ हिंदी साहित्य की सुनहरी निधि हैं—एक तरह की 'गोल्डन ट्रेज़री' जो किसी भी युग-बोध के लिए आवश्यक है।

इतिहास लेखन की पृष्ठभूमि

1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो वहाँ हिंदी की उच्च शिक्षा को संस्थागत रूप मिला। हिंदी में एम.ए. कराने वाला यह भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। इसी के साथ वहाँ हिंदी विभाग की स्थापना हुई। नागरी प्रचारिणी सभा के तत्कालीन प्रधानमंत्री बाबू श्यामसुंदर दास विभागाध्यक्ष बनाए गए।

इस समय तक उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त हिंदी साहित्य की पाठ्य-पुस्तकों का अभाव था। बाबू श्यामसुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिलकर इस आवश्यकता की पूर्ति प्रारंभ की। शुक्ल जी विभाग से जुड़ चुके थे और उन्होंने कई पाठ्योपयोगी ग्रंथ तैयार किए।

धीरे-धीरे यह स्पष्ट हुआ कि एक संगठित और विचारपरक साहित्यिक इतिहास की आवश्यकता है। शुक्ल जी ने यह दायित्व अपने ऊपर लिया। प्रारंभ में उन्होंने हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में इसका आरंभिक खाका तैयार किया। लेकिन शीघ्र ही यह समझ में आया कि यह भूमिका अपनी परिपक्वता और समृद्धि के कारण एक स्वतंत्र कृति है।

प्रकाशन का क्रम

हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार 1929 में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1940 में इसका संशोधित और प्रवर्द्धित संस्करण आया, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नई सामग्री और अद्यतन जानकारियाँ जोड़ीं। दुर्भाग्यवश, इस संशोधित संस्करण के प्रकाशन के कुछ ही महीनों बाद, फरवरी 1941 में शुक्ल जी का निधन हो गया। इस ऐतिहासिक ग्रंथ के प्रकाशन को 95 वर्ष पूरे होने पर, 2025 में नागरी प्रचारिणी सभा ने इसका संशोधित, प्रमाणिक और पुनर्नवा संस्करण पुनः प्रकाशित किया है।

आज के लिए क्यों प्रासंगिक है यह कृति?

यह किताब केवल बीते समय का दस्तावेज नहीं है। यह आज भी हिंदी साहित्य को समझने की बुनियादी कुंजी है। इसमें भाषा है, लेकिन भाषा के पीछे विचार है। इसमें इतिहास है, लेकिन इतिहास के भीतर एक समाज है, जो बदल रहा है, संघर्ष कर रहा है और खुद को पहचान रहा है।

हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी विद्यार्थियों, शोधार्थियों और गंभीर पाठकों के लिए अनिवार्य ग्रंथ है। इसकी कीमत रु.650 है, और यह पेपरबैक संस्करण में उपलब्ध है। यह पुस्तक केवल साहित्य की परंपरा नहीं, आलोचना की उस परंपरा का आरंभ है, जिसे आज भी विचार और विवेक के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

एक युग-वृत्ति का आत्मवृत्त

आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य के विकास को समझने का एक ठोस आधार प्रस्तुत करती है। इस ग्रंथ में साहित्य को सामाजिक जीवन से जोड़कर देखा गया है। उन्होंने प्रत्येक साहित्यिक युग को उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संदर्भों में समझाया है।

पुस्तक में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल जैसे चार प्रमुख युगों का विश्लेषण किया गया है। यह पुस्तक हिंदी समाज की सामूहिक चेतना को पहचानने का माध्यम है। इसमें केवल कवियों और काव्यधाराओं का उल्लेख नहीं है, बल्कि उस समाज का चित्रण है जो साहित्य के माध्यम से अपने युग की चुनौतियों का सामना कर रहा था।

संवेदना से समाज तक: आचार्य शुक्ल की आलोचना-दृष्टि

आचार्य शुक्ल की आलोचना साहित्य को समझने की एक सटीक पद्धति प्रस्तुत करती है। उन्होंने रचना को उसके समय, समाज और संस्कृति के साथ जोड़कर देखा है। उनकी दृष्टि में साहित्य एक युग की चित्तवृत्ति होती है। वे किसी रचना को केवल भाषा या शैली के आधार पर नहीं, बल्कि उसके सामाजिक संदर्भ और प्रभाव के आधार पर समझते हैं।

उन्होंने आलोचना को ज्ञान, विवेक और अनुभव का समन्वय बनाया है। आलोचना को उन्होंने पाठक और रचना के बीच एक विचारशील संवाद के रूप में देखा है। उनकी आलोचना में सूक्ष्मता है, गहराई है और विचार की स्पष्टता है। इस ग्रंथ में प्रत्येक युग को उसके मूल संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने परंपरा को समाज की जीवित चेतना के रूप में देखा है।

आचार्य शुक्ल की आलोचना पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करती है। वह उसे रचना के भीतर छिपे विचारों और भावों की पहचान करने में सहायता करती है। उनकी आलोचना में भाषा सहज, स्पष्ट और विचार संपन्न है। यही कारण है कि आज भी उनकी आलोचना प्रासंगिक बनी हुई है।

भक्तिकाल: चेतना की धारा में लोक और ज्ञान

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्तिकाल को एक ऐसी धारा के रूप में चित्रित किया है, जहाँ कविता भक्ति के साथ-साथ जीवन, समाज और संस्कृति की अनुभूति भी पेश करती है।

भक्तिकाल का अध्याय शुक्ल जी के सामाजिक विवेक का सबसे सूक्ष्म उदाहरण है।

कबीर के दोहों में उन्हें लोकजीवन की पीड़ा और सामाजिक असमानताओं की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। तुलसीदास की रामचरितमानस में उन्होंने वह नैतिक चेतना पहचानी, जो कठिन समय में समाज को दिशा देने का कार्य करती है। सूरदास के भजनों में उन्हें सौंदर्य और करुणा का ऐसा मेल दिखाई दिया, जो भारतीय समाज की भीतर छिपी कोमलता को प्रकट करता है।

आचार्य शुक्ल जी कविता को भावों की संपूर्ण अभिव्यक्ति से ऊपर उठकर एक समाजीय विमर्श समझते थे। कविता को उस युग की संवेदना से जोड़कर देखने का उनका तरीका आलोचना को प्रत्यक्ष विश्लेषण से कहीं अधिक गूढ़ बनाता है। वे भक्ति को केवल आध्यात्मिक नहीं, सामाजिक चेतना की शक्ति के रूप में पहचानते हैं। कविता उनके लिए केवल भाव नहीं, विचार है—एक युग की चित्तवृत्ति।

भाषिक समरसता: हिंदी की बहुभाषिक चेतना

आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा की बहुवर्णीय चेतना को समझने की एक सांस्कृतिक दृष्टि भी है।

शुक्ल जी ने हिंदी को किसी एक बोली या लिपि में नहीं बाँधा। उन्होंने कहा—हिंदी केवल खड़ी बोली नहीं है। वह ब्रज है, अवधी है, मैथिली है, उर्दू है। वे अमीर खुसरो को हिंदी साहित्य की परंपरा में लाते हैं, और विद्यापति की पदावली को उस परंपरा की आत्मा बताते हैं।

शुक्ल के यहाँ भाषा की कोई दीवार नहीं है। उनकी दृष्टि बहुल है, लेकिन भ्रमित नहीं। वह स्पष्ट करती है कि साहित्य की ताक़त उसकी विविधता में है।

यह वही दृष्टि है जिसे आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ‘एकात्मता की प्रतीति’ कहा था—वह भाव जिसमें अनेकता के भीतर एक गहरे संवाद की संभावना दिखाई देती है। हिंदी साहित्य का इतिहास इस समरसता की प्रतिष्ठा करता है। शुक्ल जी की हिंदी दृष्टि बहुलता को स्वीकारते हुए, उसे एक गतिशील सामाजिक चेतना का रूप देती है।

आधुनिक युग की सन्निधि: नवजागरण का स्वर

आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए आधुनिकता का अर्थ पश्चिम के विचारों की नकल नहीं था। उन्होंने इसे आत्ममंथन और समाज की चेतना के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के रूप में समझा। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र को ऐसे साहित्यकारों के रूप में देखा, जिन्होंने भाषा, समाज और विचार के क्षेत्र में नई दिशा दी। शुक्ल जी ने उन्हें युग-निर्माता के साथ-साथ नवजागरण की चेतना का वाहक माना।

उनके अनुसार आलोचना केवल किसी रचना की व्याख्या नहीं है। यह उस युग की चेतना और समाज की दिशा को समझने का एक ज़रूरी माध्यम है। उन्होंने आलोचना को ज्ञान, इतिहास और समाज के बीच सक्रिय संवाद की तरह देखा।

हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने आधुनिक युग को उस समय के सांस्कृतिक संघर्ष और आत्मसंघर्ष की अभिव्यक्ति माना। उन्होंने यह भी दिखाया कि यह युग परंपरा से जुड़कर ही नया मार्ग बना सकता है, न कि उससे अलग होकर।

इस रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास, एक सजग विचार-परिपाटी है। एक ऐसी यात्रा, जो अतीत से संवाद करते हुए वर्तमान को समझने और भविष्य को दिशा देने का प्रयास करती है।

आलोचना एक ऋषि-कर्म

आचार्य शुक्ल की आलोचना-पद्धति को लेकर आचार्य नामवर सिंह ने कहा है कि ‘शुक्ल जी की आलोचना में आलोचक नहीं, ऋषि बोलता है।‘’ उन्होंने आलोचना को सांस्कृतिक चेतना की तपस्या माना। उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास साहित्य एक संस्कृति की आत्मकथा है। जिसमें भाषा, समाज और साहित्य—तीनों मिलकर मनुष्य की चेतना और संवेदना को समझने का प्रयास करते हैं। इस ग्रंथ में परंपरा और आधुनिकता, लोक और शास्त्र, भाव और विचार—सब एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं।

शुक्ल जी की दृष्टि में साहित्य एक आत्मिक साधना है, और आलोचना उसका संवेदनशील अनुशीलन। उन्होंने आलोचना को युगबोध से जोड़ा और हिंदी साहित्य को एक गहरी सांस्कृतिक समझ प्रदान की।

भाषा: जहाँ शब्द अनुभव बन जाते हैं

हिंदी साहित्य का इतिहास, उस समाज की आत्मकथा है, जिसने तमाम संघर्षों, भक्ति आंदोलनों, मुगल दरबारों और अंग्रेजी शासन के बीच अपनी भाषा और आत्मा को बचाया।

यह ग्रंथ बताता है कि साहित्य केवल सुंदरता नहीं, प्रतिरोध भी है। कविता सिर्फ श्रृंगार नहीं, चेतना भी है।

आज जब आलोचना एक उपभोक्तावादी कर्म बन गई है, तब शुक्ल जी का लेखन ठहरने का आग्रह करता है। वह कहता है, रचना को पढ़ो, पर सोचकर। समझो कि वह क्यों लिखी गई थी। किसने लिखी थी। किस युग में लिखी गई थी। वह क्या कह रही है और क्या छिपा रही है।

हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें यह सिखाता है कि साहित्य को पढ़ना, समाज को पढ़ने जैसा है। और समाज को पढ़ना, अपने समय की सच्चाई से सामना करना है।

रामचंद्र शुक्ल ने कोई शैली नहीं बनाई, उन्होंने एक सोच दी। वह सोच आज भी हमारे काम की है। निरे आलोचक नहीं थे, वे एक विचार के लेखक थे। और विचार, जब ठोस होता है, वह समय से आगे चलता है। शुक्ल जी आज भी वहीं खड़े हैं—हमें देखने के लिए, हमें समझाने के लिए।

पुस्तक : हिंदी साहित्य का इतिहास (प्रामाणिक संस्करण)

लेखक: आचर्य रामचंद्र शुक्ल

प्रकाशक : नागरीप्रचारिणी सभा

मूल्य : रु 650 मात्र

(आशुतोष कुमार ठाकुर साहित्य और कला विषयों पर नियमित लिखते हैं।)