छह साल पहले देश में लागू की गई नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहरा दिया है। उसके बाद लागू किए गए जीएसटी पर भी अब कोई वैधानिक सवाल नहीं हैं। दो साल तक कोरोना महामारी के नाम पर लगाया गया लॉकडाउन भी जनता के जीवन के लिए जरूरी बताया गया। इन सबके बावजूद जीवन नहीं बच रहा। आत्महत्या की फसल अब शहरी फ्लैटों में लहलहा रही है। आखिर क्यों?

किस्मत के मारेः सामूहिक खुदकशी के बाद बच गए किशोर जाटव (ऊपर) और परिवार

बुधवार, 11 जनवरी की सुबह भोपाल में किशोर जाटव ने अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ जहर खा लिया। उसी शाम इंदौर के राहुल वर्मा ने क्षिप्रा नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। इन दो आत्महत्याओं के बीच राज्य में ग्लोबल निवेशक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें दुनिया भर से आए उद्योगपतियों, निवेशकों और राजनयिकों का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘हम साथ मिलकर मध्य प्रदेश के विकास का नया अध्याय लिखेंगे।’ इस निवेशक सम्मेलन के चक्कर में जबरन उजाड़ दी गई अपनी दुकान को जब राहुल वर्मा शहर में दोबारा कहीं और नहीं बसा सके, तब मजबूर होकर बुधवार की शाम उन्होंने पत्नी को फोन करके और भाई को वीडियो भेज कर कहा कि पैसे की तंगी उनसे और नहीं झेली जा रही है, वे मरने जा रहे हैं। इसी तरह, भोपाल के बैरागढ़ कलां में ठेकेदारी करने वाले किशोर जाटव ने भी जहर खाने के तुरंत बाद अपने भतीजे को एसएमएस से अंतिम बार राम-राम कहा था, पर वे बच गए। उनकी सबसे छोटी बच्ची की मौत हो गई। मदद के लिए अगले दिन दोपहर हमीदिया अस्पताल पहुंचे जाटव समाज के एक प्रतिनिधि ने आउटलुक को बताया, ‘वो एकदम चुप है, कुछ बोल नहीं रहा। किसी नेता का काम किया था उसने, उसी से लेनदेन का मामला था और तंगी में चल रहा था। हो सकता है पॉलिटिकल दबाव हो।’

मध्य प्रदेश में लिखे जा रहे ‘विकास’ के ‘नए अध्याय’ का हिस्सा वर्मा अब कभी नहीं बन पाएंगे। खुशकिस्मती से बच गए जाटव भी अपनी बच्ची की त्रासद याद में पुराने अध्याय से आजीवन मुक्त नहीं हो पाएंगे। काम-धंधे में तंगी और घाटे के मारे ये दोनों शख्स बीते पांच साल के दौरान राज्य के खाते में जुड़े उस नए अध्याय की पैदाइश हैं जिसे मुख्यमंत्री भले विकास न मानें, पर वह विकास का सगा जरूर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार खुदकशी के मामलों में भारत के शीर्ष पांच राज्यों के बीच मध्य प्रदेश इकलौता हिंदीभाषी राज्य है जो 2017 से 2019 तक चौथे स्थान पर रहने के बाद 2020 में एक पायदान ऊपर चढ़कर अब तक लगातार तीसरे स्थान पर कायम है। यह कहानी हालांकि अकेले मध्य प्रदेश की नहीं है, लेकिन शीर्ष पांच खुदकशी वाले राज्यों में उसका होना इस बात का संकेत अवश्य है कि एक परिघटना के रूप में खुदकशी, जो लंबे समय से तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों तक सीमित थी, अब हिंदी पट्टी में पहुंच चुकी है।

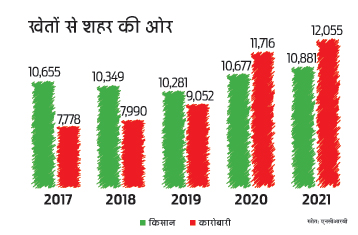

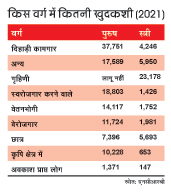

यह बदलाव केवल इलाकावार नहीं है, पेशावार भी है, जो ज्यादा चौंकाने वाला है। अब किसानों के मुकाबले कारोबार और व्यापार से जुड़े लोग ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। 2020 और 2021 के एनसीआरबी के आंकड़ों में किसानों के मुकाबले कारोबारियों ने ज्यादा खुदकशी की है। 2021 में कुल 12,055 कारोबारियों ने अपनी जान ले ली। यह आंकड़ा 2020 में 11,716 था। दोनों साल किसानों की आत्महत्या के मामले कारोबारियों से कम देखने में आए। 2021 में स्वरोजगार करने वाले उद्यमियों की आत्महत्या के मामलों में 2018 के मुकाबले 54 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। होना तो यह था कि ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ जैसी मुहिमों से सहूलियत बढ़ती, मगर संकट शायद गहरा होता गया है।

जिंदगी से हारे हुए

मौतों की यह ताजा फसल पवन वर्मा के उस ‘महान भारतीय मध्यवर्ग’ की जमीन पर फल रही है जो इस देश में आज से तीस साल पहले बड़े धूमधाम से लाए गए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की पैदाइश है। इसी मध्यवर्ग के लिए बीते तीन दशक में सारी नीतियां बनती रही हैं। इसी के नाम पर राजनीतिक नारे लगाए जाते रहे हैं। इसी मध्यवर्ग की संस्कृति को मीडिया लगातार प्रोत्साहित करता रहा है। पूरा बाजार इसी वर्ग के उपभोग पर टिका है। इसी मध्यवर्ग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके केंद्र और राज्यों में सरकारें बदलीं। इसी मध्यवर्ग को अच्छे दिन के सपने दिखाए गए। इसी मध्यवर्ग ने नोटबंदी से लगे झटके के बाद भी उम्मीद नहीं हारी, बल्कि उसके आलोचकों को पलट कर कोसता रहा और चुनावों में सत्ताधारी दल को ही जितवाया। एनसीआरबी की मानें तो यही मध्यवर्ग कोरोना और लॉकडाउन की मार से एकदम से टूट गया, कर्ज में डूब गया, अकेला पड़ गया। अलगाव में पड़ा आदमी जब खुदकशी करने उतरा, तो अकेला नहीं गया। पूरे के पूरे परिवार एक झटके में खत्म हो गए। दिल्ली से लेकर पुणे तक कमरों से लाशों के ढेर बरामद हुए।

मार्च 2021 में एक पखवाड़े तक किए गए करीब डेढ़ दर्जन हिंदी अखबारों के एक कंटेंट विश्लेषण (पक्षकारिता, न्यूजलॉन्ड्री) में पाया गया था कि हिंदी पट्टी का ऐसा कोई इलाका नहीं है जो सामूहिक खुदकशी की घटनाओं से अछूता हो। बिहार के सुपौल में एक परिवार के पांच लोग 2021 के मार्च में फांसी पर झूल गए थे। इस परिवार के मुखिया मिश्रीलाल साहू बिजनेस करते थे। अंत तक परिवार को बचाए रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने की उनकी जिजीविषा बताती है कि अपेक्षाकृत संपन्न मध्यवर्ग के लोग खुदकशी के फैसले पर आखिर क्यों और कैसे पहुंचते हैं।

साहू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। परिवार को पालने के लिए साहू ने पहले ई-रिक्शा चलाया, फिर सेकंड हैंड ऑटोरिक्शा खरीद कर चलाया, उसके बाद कोयला भी बेचा था। दो साल से अपने हिस्से की जमीन बेच कर उनके परिवार का गुजारा चल रहा था। इस बीच उनकी बेटी किसी से साथ प्रेम प्रसंग में चली गई थी, भाइयों के साथ जमीन का विवाद भी चल रहा था, समाज में परिवार का उठना-बैठना बंद हो चुका था और मौत के छह महीने पहले से ही परिवार घर के बाहर दिखाई नहीं दिया था।

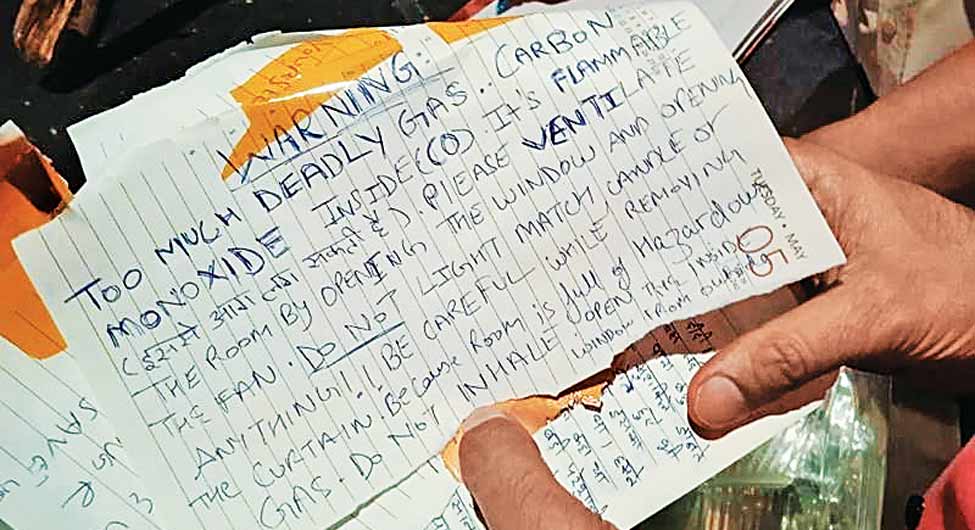

बिलकुल ऐसी ही कहानी दिल्ली के वसंत विहार जैसे पॉश इलाके में रहने वाले श्रीवास्तव परिवार की है। पिछले साल दिल्ली की सबसे हौलनाक घटनाओं में एक रहे सामूहिक खुदकशी के इस मामले में एक महिला मंजू श्रीवास्तव ने अपनी दो जवान बेटियों के साथ खुद को अपने फ्लैट में कैद करके उसे गैस चैम्बर बना लिया और जान दे दी। उनके पति उमेश श्रीवास्तव पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे जो 2021 में आई कोरोना महामारी की दूसरी लहर में गुजर गए थे। उसके बाद से परिवार की आर्थिक हालत नाजुक चल रही थी। बेटियां अकाउंटेंसी और फाइनेंस की पढ़ाई कर रही थीं जबकि राशन के दुकानदार और कामवाली के पैसे महीनों से बकाया थे। घटनास्थल से पुलिस को कुछ सुसाइड नोट मिले थे, जिनसे पता चलता था कि खुदकशी बहुत योजना के साथ अंजाम दी गई है। एक नोट पर लिखा था, ‘हम जिंदगी से हार गए हैं।’

दिल्ली का गैस चैम्बरः उमेश श्रीवास्तव, उनकी पत्नी, बेटी

उमेश श्रीवास्तव पत्नी का सुसाइड नोट

स्पष्ट है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक मध्यवर्गीय पेशेवर और कारोबारी परिवारों की सामूहिक खुदकशी का मूल कारण आर्थिक संकट ही है, लेकिन विडम्बना है कि सरकार मौत के कारणों को खांचों में बांट कर देखती है। अपनी रिपोर्टों में एनसीआरबी खुदकशी के अलग-अलग कारण गिनवाता है, मसलन पारिवारिक समस्या, बीमारी, नशा, शादी-ब्याह, दिवालियापन या कर्जदारी, बेरोजगारी, परीक्षा में नाकामी, प्रेम प्रसंग, कैरियर, गरीबी, सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट, आदि। ये सब मिलाकर कुल कारणों का 75 प्रतिशत बनता है। हकीकत यह है कि ये सभी कारण एक ही स्रोत से जुड़े हैं, जो आर्थिक है। बस एक कारण दूसरे को पैदा करता है, और दूसरा तीसरे को।

इसके बावजूद मध्यवर्ग का ऐसा विरोधाभासी चरित्र है कि वह अंत तक अस्वीकार में जीना पसंद करता है। मसलन, लॉकडाउन से ठीक डेढ़ महीने पहले दिल्ली में एक कारोबारी अपने दो बच्चों के साथ मेट्रो के आगे कूद गया था। नोटबंदी के बाद से उसे लगातार घाटा हो रहा था। उसका कारखाना बंद हो चुका था। उसने दो अलग धंधों में किस्मत आजमायी। अपने फेसबुक पर वह लगातार प्रेरक उद्धरण लिखकर खुद को हौसला दिया करता था। एक दिन यह हौसला टूट गया। आज तीन साल बाद उनके एक परिजन फोन पर तल्खी से कहते हैं, ‘फैक्ट्री तो पर्सनल ट्रैजडी के कारण बंद हुई थी। कोई क्राइसिस नहीं थी।’

सांस्कृतिक संकट

आउटलुक ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में ऐसे कई लोगों से बात करने की कोशिश की जिनके परिजनों ने आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, कर्ज आदि के चलते बीते तीन वर्षों के दौरान खुदकशी की है। इनमें ज्यादातर मध्यवर्ग के व्यापारी, कारोबारी, ट्रेडर, दुकानदार थे जो नोटबंदी में कमजोर पड़े और कोरोना ने जिनकी कमर तोड़ दी। इन ज्यादातर मामलों में प्रतिक्रियाएं ठंडी या नकारात्मक रहीं। कारोबारियों के हितों की रक्षा करने के लिए बने व्यापार मंडलों और संघों ने भी इस मसले पर बात करने में दिलचस्पी नहीं ली और एक से दूसरे पदाधिकारी का फोन नंबर देकर टालते रहे। रियल एस्टेट की ठेकेदारी में पिछले तीन साल में लाखों रुपये गंवाकर खुदकशी की दहलीज से लौटे गाजियाबाद के एक कारोबारी कहते हैं, ‘ये सब बात करने से क्या फायदा। इससे माहौल और खराब होता है।’

व्यापार और निवेश के मामलों में ‘सेंटिमेंट’ यानी माहौल का बहुत महत्व होता है, इसीलिए यहां नकारात्मक बातें करना ठीक नहीं माना जाता है। शायद यही वजह है कि एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट में कारोबारियों की खुदकशी के आंकड़े पर छिटपुट खबरों के अतिरिक्त कोई बहस नहीं हुई। ऐसी मौतें पीडि़त परिवारों का निजी विषाद बनकर रह गईं। प्रिंसटन युनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री ऐना केस और एंगस डेटन ऐसी आत्महत्याओं को ‘विषादग्रस्त मौतें’ (डेथ ऑफ डिस्पेयर) कहते हैं। वे इनका सीधा सम्बंध ‘मध्यवर्ग के खोखले होते जाने’ के साथ जोड़ते हैं। इसे वे ऐसे समझाते हैं कि आज पूंजी का प्रवाह गरीबों से अमीरों यानी नीचे से ऊपर की ओर पहले से कहीं ज्यादा तेजी हो रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। इसके कारण सामान्य लोगों में लोकतंत्र और उसके लाभार्थी बन चुके एलीट तबके के खिलाफ असंतोष है। यही असंतोष दो तरीकों से अभिव्यक्त हो रहा है, जिसमें एक तरीका खुदकशी है।

दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन की शुरुआत पर ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने भारत में अमीरी और गरीबी के फर्क पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, जिसका अर्थ बनता है अमीरों की उत्तरजीविता। नाम से जाहिर है कि चार्ल्स डार्विन के सिद्घांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से यह शीर्षक लिया गया है। मुहावरे में देखें तो रिपोर्ट का सार यही है कि जो सबसे अमीर होगा वही बचा रहेगा, बाकी विलुप्त हो जाएंगे। निश्चित तौर पर भारत में ऐसी स्थिति अब तक तो नहीं आई है, लेकिन उसकी जमीन तैयार हो चुकी है।

जो लोग खुदकशी नहीं कर पा रहे हैं, दार्शनिक स्लावोज जिजेक के मुताबिक वे ‘सरप्लस एन्जॉयमेन्ट’ (अतिरिक्त भोगविलास) की ओर प्रवृत्त हैं। जिजेक कहते हैं कि यूरोपीय आधुनिकता ने उदार लोकतंत्र की स्थापना करके हमें संयमित करने या थामने वाली सरपरस्ती की परंपरागत प्रथाओं (मास्टर) से महरूम कर दिया है, जैसे परिवारों में पिता होता था या काम पर मालिक। अब हम आजाद हैं। चुनने के लिए आजाद। बिना यह जाने कि हमारे चुनने की आजादी भी एक छलावा ही है। इस आजादी को नियंत्रित कर रही ताकतों से अनजान रहते हुए हम जब अपना असंतोष जाहिर करने चलते हैं, तो वह दो ही रास्तों पर जा सकता है। या तो वह प्रतिक्रिया में तमाम प्रतिगामी चीजों, जैसे नस्लवाद, अश्लील उपभोग, अंधराष्ट्रवाद, नफरत, यौनाचार की राह पकड़ लेगा जिसे अंतत: निरंकुश सत्ताएं अपने हक में भुना ले जाती हैं। या फिर इनसान परित्यक्त-भाव में अकेला पड़कर खुदकशी कर लेगा।

कुछ दिनों पहले गायक हनी सिंह ने बयान दिया था कि यदि उनका परिवार उनके साथ न होता तो वे भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह आत्महत्या कर बैठते। वे कहते हैं कि परिवार ने उन्हें बचा लिया। उनकी यह बात मध्यवर्ग पर लागू क्यों नहीं हो पा रही? परिवार यहां अपने प्रियजन को क्यों नहीं बचा पा रहे? पूरे के पूरे परिवार ही सुसाइड क्यों कर ले रहे हैं? यहां जिजेक की व्याख्या काम आती है। मनुष्य को थामने वाला परंपरागत ‘मास्टर’ आभासी आजादियों वाले उदार लोकतंत्र में खत्म किया जा चुका है, तो ऐसे में आदमी पूरे प्रतिशोध की भावना से पलटवार करता है। जैसा कि होर्हे लुई बोर्हेस अपनी एक कविता ‘आत्महत्या’ में लिखते हैं, ‘...मैं मरूंगा और मेरे साथ खत्म होगा / असहनीय ब्रह्माण्ड का सारांश... किसी को कुछ भी नहीं दूंगा मैं वसीयत में।’ जिजेक इसे पुराने ‘मास्टर’ की वापसी कहते हैं। यह संज्ञा या तो आदमी के असंतोष को अपने हक में खींच लेती है या फिर उसे निस्सहाय मरने को छोड़ देती है। हां, वह असंतोष को किसी दिशा में एकजुट नहीं होने देती। इसीलिए मध्यवर्गीय कारोबारी तबके के बीच बढ़ते खुदकशी के मामलों का जितना आर्थिक तंगी, आय, कर्ज आदि से लेना-देना है उतना ही यह सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक मसला भी है।

इस सवाल को केवल आर्थिक व्याख्या से नहीं समझा जा सकता। जिंदा रहने, एकजुट होकर या अकेले प्रतिरोध करने या अश्लील उपभोक्ता बन जाने के पीछे आर्थिक से इतर भी कुछ और प्रेरणाएं काम करती हैं। न्यूयॉर्क युनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर विवेक छिब्बर मनुष्य के सामाजिक जीवन की व्याख्या महज आर्थिक चिंताओं तक केंद्रित कर देने को मानवीय प्रेरणाओं की विविधता के साथ हिंसा मानते हैं। दिल्ली की जामिया मिलिया युनिवर्सिटी में हाल में दिए अपने एक व्याख्यान में वे कहते हैं कि सामाजिक कर्ता को आर्थिक साध्य तक सीमित कर देना उसे भोगवादी समझ लेने की गलती है। बाकी सभी इनसानी प्रेरणाएं व्यवहार में मूल आर्थिक प्रेरणा पर ही टिकी होती हैं इसीलिए अंतत: आर्थिक प्रेरणा का खत्म होना जीवन के अंत का कारण जान पड़ता है।

एक अमर सुसाइड नोट

जीने के लिए सांस्कृतिक प्रेरणाओं का संकट मध्यवर्ग में बहुत गहरा है। वह मध्यवर्ग ही है जो सबसे ज्यादा अपने अतीत और परंपरागत ढांचों से कट चुका है। दूसरी ओर, भविष्य में क्या होगा इसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। यह अस्थिरता सबसे ज्यादा मध्यवर्ग के युवाओं में दिखती है। पहली बार 2020 में बेरोजगार युवाओं में खुदकशी करने वालों की संख्या 3000 को पार कर गई। उस साल रोजाना 418 व्यक्तियों ने अपनी जान दी, जिनमें सर्वाधिक संख्या विद्यार्थियों की थी। इसकी प्रतिक्रिया में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरू ने एक अजीब उपाय किया और अपने छात्रावासों के कमरों से सीलिंग फैन उतार दिए। मेरठ के देवनागरी कॉलेज में अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष डॉ. पृथ्वीराज सिंह चौहान पूछते हैं, ‘क्या खुदकशी पंखे से लटकने की कोई प्रक्रिया है कि साधन के अभाव में रुक जाएगी?’

कतई नहीं! आज से सवा सौ साल पहले 1897 में एमील दुर्खेम ने पहली बार दुनिया को यह सिखाया था कि कोई भी खुदकशी निजी नहीं होती, सामाजिक होती है। हर खुदकुशी समाज व्यवस्था पर एक टिप्पणी है। हाल के दिनों में एक विद्यार्थी ने अपनी जान देकर समाज को इस सबक की याद फिर दिलाई। आज से सात साल पहले यही मौसम था जब हैदराबाद में रोहित वेमुला ने फांसी लगाई थी। आत्महत्या पर लिखे साहित्य के इतिहास में दुर्खेम की ‘ला सुसाइड’ के बाद रोहित का अंतिम पत्र एक अमर कृति माना जा सकता है। यह पत्र इस व्यवस्था में घुट रहे लोगों की चुप्पियों को स्वर दे सकता है, उनके अहं को तोड़ सकता है और हर खुदकशी को निजी कारणों से जोड़ने की साजिशों का परदाफाश कर सकता है।

रोहित ने लिखा था: ‘मैं अपने शरीर और अपनी आत्मा के बीच बढ़ती हुई खाई को महसूस कर रहा हूं। जैसे कि मैं कोई राक्षस हूं। जबकि मैं हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था... हमारी भावनाएं दोयम दरजे की हैं। हमारा प्रेम नकली है। हमारी आस्थाओं पर रंग पुते हैं। हम नकली कला में अपना असल तलाशते फिरते हैं। बिना चोटिल हुए प्यार करना दूभर हो चला है... मनुष्य का मूल्य उसकी तात्कालिक पहचान और निकटतम संभावना तक लाकर छोड़ दिया गया है।’

दरअसल, यही बात है जिसे मरने का फैसला कर चुका हर व्यक्ति महसूस तो करता है, पर सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक संकटों के चलते कह नहीं पाता। खुदकशी एक हारे हुए आदमी का अंतिम विद्रोह है, लेकिन विडंबना यह है कि उसके जाने के बाद बचे हुए लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। और इस तरह सभ्यता का सबसे बड़ा सवाल यानी एक मनुष्य की खुदकशी बिना किसी चूं के रद्द हो जाती है। अंतिम बगावत भी निपटा दी जाती है।

रोहित का लिखा हुआ किसी खास व्यक्ति का अहसास नहीं, बल्कि एक खास व्यवस्था में बाकायदे व्यापक स्तर पर पैदा किया गया एक आम अहसास है। यह खास व्यवस्था आय की असमानता, मेहनत की लूट और मस्तिष्कों के नियंत्रण पर टिकी है। दिल और देह की फांक रोहित की निजी दिक्कत नहीं है। दुनिया पर राज करती आ रही तमाम व्यवस्थाओं ने मनुष्य को राक्षस बनाने की सुनियोजित परियोजनाएं बिना थके चलाई हैं, और इस तरह उसकी आत्मा को उससे विलगाया है। इस क्रम में हर खुदकशी सामाजिक से राजनीतिक होती चली गई है। हर आत्महत्या, खुद को दैत्य में तब्दील किए जाने के व्यवस्थागत उद्यम के खिलाफ मनुष्य का मौन प्रतिरोध बनती चली गई है।

व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर या नौजवान, असल बात उसकी आत्मा को उससे अलगाये जाने की ही है। यह अलगाव सबसे पहले किसान में आया, जहां खेती का मूल तर्क पूंजी ने इस तरह से गायब कर दिया कि किसान अपने खाने के लिए नहीं बल्कि बाजार के लिए उपजाने लगा। यही अलगाव नब्बे के दशक में आइटी सेक्टर में शिफ्ट हुआ जब दिमागी श्रम का मूल्य और उद्देश्य अदृश्य हो गया। आज जब सकल घरेलू उत्पाद का 60 प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्र का हो चुका है, तो श्रम और पूंजी का अलगाव आधे से ज्यादा अर्थव्यवस्था और आबादी को अपनी चपेट में ले चुका है। ऐसे में आप किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और क्यों, इसके जवाब सिरे से नदारद हैं। मनुष्य का अपने श्रम से कोई राग का रिश्ता न होना उसकी देह और आत्मा में फांक पैदा कर रहा है। देह भोग में लगी है, आत्मा रोगग्रस्त है। रोहित के शब्दों में, मनुष्य राक्षस बन रहा है।

जीने का सही तर्क

पिछले तीन साल के दौरान खुदकशी के मामलों में आई अभूतपूर्व तेजी इसी प्रक्रिया का एक आयाम है। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ जिंदा लोगों के बीच सामाजिक दरारों के चौड़ा होने, पहचान की राजनीति के मजबूत होते जाने और नफरत बढ़ने के रूप में जाहिर हो रही है। समाज में अलगाव की प्रक्रिया को कोरोना के दौरान लादी गई निरंकुश व्यवस्थाओं ने बहु्त गति दी है। महामारी के अलावा दूसरे कारणों से हुई मौतों के आंकड़े देखें तो उनमें खुदकशी सबसे बड़ा कारण है। यह बात बेंगलूरू स्थित चार शोधार्थियों अमन, तेजेश, कनिका और कृष्णम के एक अध्ययन में सामने आई थी जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान कोविड और नॉन-कोविड मौतों का सर्वे किया था। उनका अध्ययन बताता है कि 2020 में खुदकशी के अलावा भुखमरी और सड़क हादसे दो ऐसे कारण रहे जिनके खाते में सबसे ज्यादा मौतें आई हैं।

सत्ता और उसकी व्यवस्था के पैदा किए इस अलगाव ने हर तबके पर कमोबेश बराबर काम किया है, लेकिन मध्यवर्ग में यह ज्यादा मुखर है जहां सांस्कृतिक संकट गहरा है और पीछे या आगे थामने के लिए उसके पास कोई खूंटा (जिजेक का मास्टर) नहीं बचा। ऐसे में यथार्थ पर आदमी की पकड़ छूटती गई है- इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यापारी है, शिक्षक है, कलाकार है या प्रोफेशनल। असगर फरहदी ने बहुत बारीक ढंग से 2016 में आई अपनी फिल्म ‘द सेल्समैन’ में इस संक्रमण को रेखांकित किया है। अपने किरदारों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए उन्होंने आर्थर मिलर के ‘डेथ ऑफ ए सेल्समैन’ (1949) को क्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो बीसवीं सदी का एक महान नाटक माना जाता है।

पूरे सिनेमा में फरहदी का कथानक और मिलर का नाटक समानांतर चलते हैं। जैसे-जैसे नाटक के सेल्समैन की मौत करीब आती है, वैसे-वैसे फिल्म के मुख्य किरदार (रंगकर्मी और शिक्षक) का दाम्पत्य जीवन दरकता जाता है। इधर सेल्समैन की मौत होती है और उधर फिल्म का नायक अपने अविवेकपूर्ण प्रतिशोध में जलते हुए अपने भीतर के मनुष्य से समझौता कर डालता है। फिल्म का नायक राक्षस बन जाता है, नाटक का नायक मर जाता है। दोनों प्रक्रियाएं एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह दर्शक के सामने खुल जाती हैं।

दिलचस्प बात है कि 1949 में लिखे गए इस पुलित्जर पुरस्कृत नाटक में यह नहीं दिखाया गया है कि 63 वर्ष का सेल्समैन विली लोमान क्या सामान बेचता है। वह जिंदगी भर ‘अमेरिकन ड्रीम’ का पीछा करते हुए एक कामयाब जिंदगी बिताने की कवायद में लगा रहता है और अंतत: यथार्थ और विभ्रम के बीच झूलते हुए अपनी जान दे बैठता है। आज यही सेल्समैन 60 प्रतिशत सर्विस सेक्टर इकॉनमी वाले भारत के हर शहर-कस्बे में या तो मर रहा है या मार रहा है। क्यों, किसके लिए, इसके जवाब सिरे से नदारद हैं। समझ की सुविधा के लिए यदि एक बार को मोटामोटी मान भी लिया जाय कि आत्महत्या या हत्या के पीछे का तर्क ‘पैसा’ है, तो जो बच रहे हैं उनके जीने का ‘सही तर्क’ क्या है?

कभी धूमिल के यहां ‘मोचीराम’ ने यह सवाल पूछा था। ऐसे सवाल हमारे यहां अब नहीं पूछे जाते। इसका जवाब भी उसी कविता के अंत में है:

असलियत यह है कि आग सबको जलाती है सच्चाई सबसे होकर गुजरती है

कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं

कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं

वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं

और पेट की आग से डरते हैं

जबकि मैं जानता हूं कि ‘इंकार से भरी हुई एक चीख’ और ‘एक समझदार चुप’

दोनों का मतलब एक है-

भविष्य गढ़ने में ’चुप’ और ‘चीख’

अपनी-अपनी जगह एक ही किस्म से

अपना-अपना फर्ज अदा करते हैं।

(लेख का शीर्षक कृष्ण बलदेव वैद के इसी नाम के उपन्यास से साभार)