हिंदी सिनेमा के इतिहास में 2023 सेहत बहाली के नहीं, तूफानी वापसी के साल के तौर पर दर्ज होना चाहिए। मीडिया कंसल्टिंग फर्म ऑरमैक्स की रिपोर्ट दिखाती है कि 2020 और 2021 में तगड़ी मायूसी झेलने के बाद पिछले साल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 12,226 करोड़ रुपये रहा, जिसने 2019 के 10,948 करोड़ रुपये को पीछे छोड़ दिया। यह ऐसा पहला साल था जब आंकड़ा 12 करोड़ रुपये के पार पहुंचा, लेकिन यह रिकॉर्डतोड़ वापसी सभी के नसीब में नहीं रही। टॉप 4 फिल्में जवान, एनिमल, पठान और गदर 2 थीं। इससे यह नतीजा निकाला जाए कि दर्शकों ने सिनेमाहॉल का रुख किया तो सिर्फ रोमांस, मारधाड़, ऐक्शन और हिंसा से भरपूर फिल्में देखने के लिए।दूसरी सूरत यह रही कि दिसंबर 2023 में मनोज बाजपेयी के अभिनय वाली जोरम (2023) 350 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों समेत फिल्म फेयर पुरस्कारों में वाहवाही बटोरने वाली देवाशीष मखीजा की यह फिल्म दर्शक नहीं बटोर सकी। मनोज बाजपेयी की नाराजगी झलकी जब उन्होंने मीडिया से कहा कि ‘‘फिल्म कम थियेटरों में रिलीज की गई थी लेकिन ज्यादातर लोग ऐसी फिल्मों में यकीन नहीं रखते और रखते भी हैं तो मुफ्त में देखना चाहते हैं।’’ कुछ ऐसा ही उन्होंने 2017 में भी कहा था कि ‘‘इंडिपेंडेंट सिनेमा को हराने वाले फिल्मकार नहीं, खुद दर्शक हैं। लोग ऐसी फिल्मों पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते, काम पाइरेटेड डीवीडी से चलता है।’’

यानी पिछले छह साल में इस तरह की फिल्मों के लिए कुछ नहीं बदला जबकि मीडिया की दुनिया भरपूर बदल चुकी है। यहां इंडिपेंडेंट फिल्म से मतलब है उस तरह की फिल्में जो किसी बड़े बॉलीवुड स्टार, नामी स्टूडियो के बड़े बजट और फिल्म वितरण ढांचे के सहारे दर्शकों तक नहीं पहुंचतीं, बल्कि खास किस्म के कथानक और शिल्प के लिए पहचानी जाती हैं।

पठान का रहा जलवा

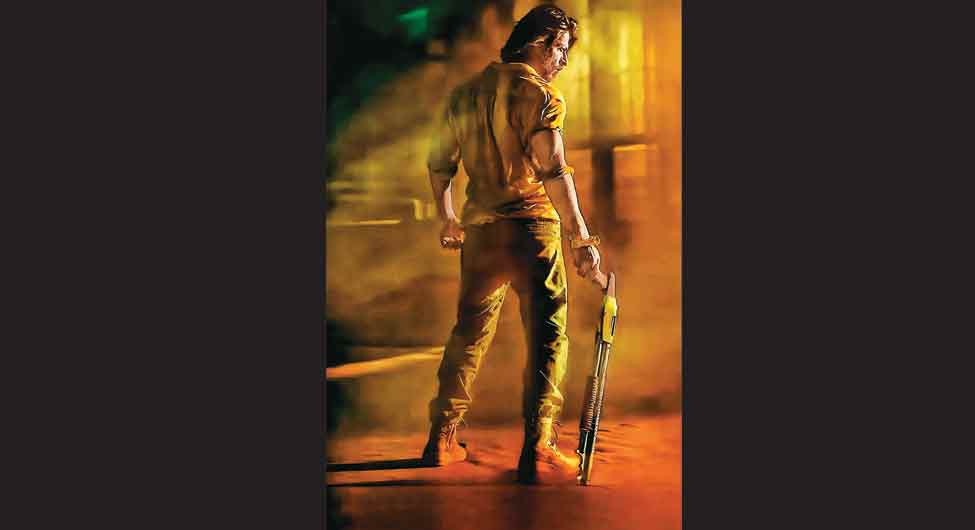

इस नाराजगी और गुस्से को अगर सिनेमा के ताजा दौर के संदर्भ में रखें, तो बात गैर-वाजिब नहीं लगेगी। ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब बॉलीवुड कहलाने वाले हिंदी फिल्म उद्योग की डगमगाती नाव ने मसाला फिल्मों और खान सुपरस्टारडम के दिन लदने के गंभीर संकेत दिए। बहुत चर्चा हुई कि आखिर बॉलीवुड ने कहां चूक कर दी। फिर आया शाहरुख खान की पठान का तूफान और हिसाब बराबर। करोड़ों का बिजनेस और उम्मीदों के चिराग फिर जल उठे। दक्षिण भारतीय फिल्मों के फैलते असर की आहटों के बीच संदीप रेड्डी वंगा की विवादास्पद फिल्म एनिमल की सफलता ने सिनेमा, हिंसा, दर्शक और पसंद की एक नई बहस छेड़ दी। इन फिल्मों ने जहां सिनेमाघरों में ऑडियंस की वापसी का शुभ लाभ उठाया, वहीं यह भी दिखा दिया कि कोविड के दौर से निकले दर्शक को थियेटर तक लाने के लिए चकाचौंध से सराबोर ऐक्शन या उन्माद से कम शायद ही कुछ काम करे।

कम या मध्यम बजट वाली फिल्में, बड़े स्टूडियो की फिल्मों के मुकाबले में खड़ी नहीं हो पातीं या दर्शकों नहीं जुटा पाती हैं, तो इसे सिर्फ मुफ्त में फिल्म देखने की आदत से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अगर बात सिर्फ एंटरटेनमेंट फिल्में देखने की चाहत की होगी, तो यह भी देखना होगा कि कथित यथार्थवादी फिल्म उस पर्दे तक पहुंचकर भी दर्शकों तक क्यों नहीं पहुंच पाती जबकि 100 साल से ऊपर के भारतीय सिने इतिहास में इस लीग की फिल्मों की कमी नहीं रही है। क्या बात सिर्फ सितारों, स्टारडम और बजट की है? शायद नहीं, न ही इसके लिए बहुसंख्यक दर्शक वर्ग की मनोरंजन की चाहत को जिम्मेदार ठहराने से बात बनती है। अगर जोरम जैसी फिल्मों के लिए सिनेमाई दर्शक वर्ग नहीं हैं तो क्यों? इसके लिए हमें इस दौर की स्क्रीन संस्कृति को मीडिया इतिहास के आईने में देखने की जरूरत है।

स्क्रीन-संस्कृति की बात

अब दर्शकों तक फिल्म पहुंचाने का माध्यम सिर्फ सिनेमा हॉल नहीं रहा। जिन्हें मीडिया ने यथार्थवादी फिल्में कहकर संबोधित किया, उनका एक लंबा रिश्ता छोटे पर्दे यानी टेलीविजन से रहा, जहां उन्हें टेलीफिल्म कहा जाता था और उसका अपना एक दर्शक वर्ग था। यानी एक निश्चित बजट में, खास एस्थेटिक वाली फिल्में जिन्होंने टीवी के माध्यम से अपना दर्शक वर्ग तैयार करने की दिशा में काम किया। इसी तरह डॉक्युमेंट्री फिल्में, जिन्हें आम तौर पर भारत में फिल्में माना भी नहीं गया है, उनकी पहुंच का माध्यम भी छोटा पर्दा रहा है यानी मसाला फिल्मों से अलग फॉर्म रखने वाली फिल्मों का सहारा टीवी था और अब ओटीटी है। इसके कुछ ताजा उदाहरण हैं नंदिता दास निर्देशित ज्विगाटो से लेकर सुजय घोष की जाने जां और अविनाश अरुण निर्देशित थ्री ऑफ अस, जिन्हें दर्शक और तारीफ दोनों नसीब हुए तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बदौलत। 12वीं फेल इस श्रेणी में ऐसी फिल्म मानी जा सकती है जिसकी सफलता ने उलटफेर की संभावना दिखाई लेकिन विधु विनोद चोपड़ा का ब्रांड कितना ताकतवर है, मुंबई से दूर बैठे लोगों के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल है। उनके बैनर तले इंडिपेंडेंट फिल्मों की किस्मत भी ऐसी ही चमकी हो, ऐसा नहीं है।

1990 के दशक में उदारीकरण के बाद मल्टीप्लेक्स का उबाल आने से स्क्रीन-संस्कृति में एक नई परत पैदा हुई जिसने नए मध्यम-वर्ग के लिए सिनेमा को व्यावसायिकता के ऐसे नए ढांचे में ले जाकर खड़ा कर दिया जहां फिल्मों के लिए संभावनाएं बहुत थीं लेकिन बाजी चकाचौंध के ही हाथ लगी। 1994 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर 2023 में एनिमल तक सबसे ज्यादा दर्शकों को लुभाने वाली फिल्मों में एक चीज आम है, लार्जर दैन लाइफ सिनेमाई अनुभव, चाहे वह रोमांस हो या फिर अथाह हिंसा।

जवान में शाहरुख खान

प्रयोगात्मक शिल्प के साथ दिबाकर बैनर्जी की फिल्म लव, सेक्स और धोखा (2010) ने जब सफलता हासिल की थी, तो लगा था कि मल्टीप्लेक्स के 8-10 स्क्रीन में से कम बजट वाली फिल्मों के लिए एक-दो स्क्रीन की जगह निकालने का रास्ता खुल गया है, लेकिन वह उम्मीद किसी मुहिम में बदल नहीं सकी। भारत में इंडिपेंडेंट या कम बजट वाली फिल्मों की सफलता की कोई सुनहरी कहानी नहीं लिखी गई। ऐसी फिल्में बनती रहीं और विदेशी फिल्म फेस्टिवल में पहुंचती रहीं।

ओटीटी माध्यमों के आने के बाद एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत में टेलीविजन ने जो भूमिका निभानी बंद कर दी, वहां स्ट्रीमिंग वेबसाइटों के लिए जगह बन गई। कोविड के दौरान नेटफ्लिक्स ने जो रफ्तार पकड़ी, उसके अनुभव ने एक पूरा ईकोसिस्टम बनाने का रास्ता तैयार किया, जिसने कमोबेश वही रोल निभाया जो घरों में कभी टेलीविजन का हुआ करता था। जितने ज्यादा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, उतने कंटेट की जरूरत। नतीजा, एक नया माध्यम, नए प्रयोग और फिल्मों के लिए नई संभावनाएं।

ओटीटी, डिजिटल स्क्रीन-संस्कृति का वह नायक बन गया जिसने बॉलीवुड के स्टार-आधारित स्टूडियो सिस्टम से बाहर, निर्माता-निर्देशकों को फिल्में बनाने और दिखाने का एक वैकल्पिक माध्यम दिया, पर्दा छोटा ही सही। दुनिया भर की सीरीज और फिल्में समेटे यह माध्यम अब सिनेमाहॉल से इतर एक वैकल्पिक माध्यम बन चुका है जिसका दर्शक सिर्फ मनोरंजन का राहगीर नहीं कहा जा सकता। इस दर्शक वर्ग को समझे बिना उस पर कथित यथार्थवादी फिल्मों का रसिक न होने का आरोप लगाना गलत होगा। इसका मतलब ये भी है कि इस दर्शक को सिनेमाहॉल तक खींचने के लिए अब सिर्फ फिल्म फेस्टिवल में पहुंचने वाली किसी हिंदी फिल्म का हवाला देना भी काफी नहीं होगा क्योंकि ओटीटी पर सैकड़ों भाषाओं में ऐसी हजारों फिल्में मौजूद हैं जो कथानक, अभिनय और शिल्प के स्तर पर बेहतरीन हैं। इस दर्शक को पता है कि सिनेमाहॉल से उतरकर फिल्म आखिर उसकी उंगली की क्लिक पर होगी। डिजिटल दौर की स्क्रीन-संस्कृति का यह विभाजन नया नहीं है लेकिन इसे तार्किक ढंग से देखना जरूरी है। सिनेमा के जन्म से ही उसका सांस्कृतिक संदर्भ चमत्कारिक अनुभूति, मनोरंजन और आनंद से जुड़ा रहा है, सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित द्रवित करती फिल्मों से नहीं। अगर ऐसा होता तो दुनिया भर में ऐक्शन फिल्मों के बजाय डॉक्युमेंट्री फिल्मों का मजबूत सिनेमाई दर्शक वर्ग पैदा हो गया होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी एक खास तरह की फिल्म और उसके दर्शक के बीच रिश्ता है, जिसे नकारना बेमानी है। दूसरी बात, सिनेमाहॉल की अर्थव्यवस्था पटरी पर रखने का वादा सिर्फ मनोरंजक फिल्मों में नजर आता है, जो वफादार दर्शक वर्ग पर ही निर्भर करता है।

सिनेमाहॉल की व्यावसायिकता तले दबी फिल्म का दर्शक-वर्ग उस पर्दे तक पहुंचने के लिए खर्च किए गए पैसे और वक्त की पूरी वसूली चाहता है, जो भरपूर मनोरंजन देने वाली फिल्म के बस की ही बात है। यानी एक ऐसी फिल्म जो चकाचौंध के वैकल्पिक रास्तों (जैसे फिल्म फेस्टिवल) से खुद को प्रमोट करती हुई, उसी चकाचौंध का वादा करने वाले पर्दे तक पहुंचती है तो आखिर वह किस दर्शक वर्ग का प्यार हासिल करने की उम्मीद लगाती है? छोटे बजट वाली इंडिपेंडेंट फिल्मों का संघर्ष, दर्शकों का ही नहीं, एक्जीबिशन यानी फिल्म प्रदर्शन की जगह का भी संघर्ष है।

कला बनाम मुनाफा

यह सांस्कृतिक जगत की व जानदार बहस है जो दुनिया रहने तक जिंदा रहेगी। फिल्मों के पीछे की विचारधारा और उत्पादन का तरीका, फिल्म के कला और बिजनेस पक्ष से जुड़े लोगों के बीच अलग धारणाओं का आधार बनता है। दोनों पक्षों को एक जमीन पर लाकर खड़ा करना बेहद मुश्किल है और यही वजह है कि दर्शकों तक पहुंचना है तो कला और बिजनेस की जरूरतों का समागम बेहद अहम हो जाता है। फिर वह चाहे गाना गाकर पूरी हों या फिर स्त्री अधिकारों की पूरी बहस को दरकिनार कर अल्फा मेल को बहस का मुद्दा बनाने से। बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों का नाम नहीं है, यह एक वृहद पूंजीवादी इंडस्ट्री है जिसमें जनसंपर्क, मल्टीमीडिया माध्यम और फैशन समेत तमाम ताकतें काम करती हैं।

2023 की बड़ी फिल्में

जोरम या हाल ही में आई थ्री ऑफ अस जैसी फिल्मों की शैली, फिल्मांकन, अभिनय वगैरह की घंटों चर्चा की जा सकती है लेकिन इन चर्चाओं के सहारे एक फिल्म को कितने शहरों में, कितनी स्क्रीन पर रिलीज करवाना है, यह तय नहीं हो सकता। ये फैसले तो बिजनेस पक्ष के मैनेजरों के हाथ में ही हैं, जब तक कि ऐसी फिल्मों को किसी बड़े नाम या स्टूडियो का सहारा न मिल जाए। यानी बात फिर नेटवर्क पर ही आकर टिकती है। मुनाफा पूरे सिनेमाई ढांचे के केंद्र में है। आर्ट-हाउस कहलाने वाली फिल्में भी सिर्फ एक कमरे में बंद लोगों के बीच चर्चा शुरू करने का बिंदु बनने के लिए तो नहीं बनाई जाती हैं। लेकिन किस फिल्म को कैसे और कहां दर्शकों तक पहुंचना है, इसके लिए हर फिल्म की रणनीति अलग किए बिना सिर्फ हॉल तक पहुंचाने से काम बनता नहीं दिखता, इसके उदाहरण मेनस्ट्रीम फिल्मों में भी पर्याप्त हैं।

फोर्ब्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, खोसला का घोंसला (2006) फिल्म के निर्माण की लागत 3.75 करोड़ रुपये थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.6 करोड़ रुपये का रहा

ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट फिल्में बनाने के लिए साधन पैदा नहीं होते रहे। 1991 में भारत में उदारवादी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खुलने के बाद से कभी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी, कई बड़े देसी स्टूडियो की छोटी इकाइयों से लेकर ओटीटी के पदार्पण तक पैसे जुटाने के कई रास्ते पैदा होते रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बॉलीवुड से इतर सिनेमा को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित ताकत देने की स्वतंत्र व्यावसायिक कोशिश की गई हो। इंडिपेंडेंट फिल्मकारों का ऐसा कोई संघ या गुट नहीं हैं जो लगातार इस दिशा में काम करे और नए फिल्मकारों के लिए नई पगडंडियां बनाए। यानी कला और मुनाफे के बीच बहस तो चलती रही लेकिन कला को स्वायत्तता देने के लिए ढांचा तैयार करने के लिए कोई क्रांतिकारी मुहिम नहीं दिखती।

मसाला फिल्मों के चाहने वाले थे, हैं और रहेंगे क्योंकि उसका एक बड़ा दर्शक वर्ग बरसों से बना हुआ है लेकिन इसे समस्या बताकर बात खत्म नहीं हो जाती। इंडिपेंडेंट फिल्मकार अक्सर यह कहते दिख जाएंगे कि उन्हें पैसे जुटाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है लेकिन देखने वाली बात तो यह भी है कि पिछले एक दशक में इस तस्वीर को बदलने के लिए संगठित होने के स्तर पर ऐसा क्या किया गया कि चुनौती को ताकत में बदलने का रास्ता निकले।

मार्केटिंग का मंत्र

भारत में जहां हर पल एक मिनट से भी कम की हजारों रीलें देखी जा रही हैं, वहां अब एक घंटे से ऊपर की कोई भी चीज दिखाने के लिए किसी को बैठाना किस कदर एक चुनौती बन चुका है, यह विजुअल माध्यम में काम करने वाले हर शख्स को पता है। ऐसे में मार्केटिंग एक ऐसा हथियार है जिसकी कम बजट वाली फिल्मों के पास हमेशा किल्लत रहती है जबकि यही वह मैदान है जहां कलात्मक रणनीति बिछाकर बाजी मारने की संभावना बनी रहती है। इसका एक अच्छा उदाहरण यूटीवी मोशन पिक्चर्स की फिल्म खोसला का घोंसला (2006) है। फोर्ब्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म की निर्माण लागत 3.75 करोड़ रुपये थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.6 करोड़ रुपये का रहा। उस पर सैटेलाइट और म्यूजिक अधिकार की कीमत अलग से, यानी कुल मिलाकर फिल्म फायदे का सौदा रही। खास बात यह है कि इस फिल्म का बजट और मार्केटिंग पर खर्च किया गया पैसा बराबर था। यह डिजिटल सामग्री के अथाह समुद्र में गोते लगाने के पहले का दौर था, तो सोचिए कि अब कम बजट वाली फिल्म के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती है। उनका सामना न सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों से है बल्कि देखने वालों तक हर पल पहुंच रहे हजारों वीडियो, गेमिंग और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भी है। ऐसे में सिर्फ फेस्टिवल में स्क्रीनिंग और तालियों की गड़गड़ाहट, भारतीय सिनेमा के ढांचे में सेंध लगाने में कोई मदद करेगा, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। छोटे से लेकर बड़ी स्क्रीन तक विकल्प मौजूद हों, तो कतार में से आगे निकलने में मार्केटिंग का सहारा बहुत अहम साबित हो सकता है, खासकर उन फिल्मों के लिए जो मनोरंजन का वादा न कर रही हों।

इंडिपेंडेंट कही जाने वाली फिल्मों की जद्दोजहद बॉलीवुड फिल्मों की शैली से खुद को अलग रखते हुए दर्शकों तक पहुंचना है लेकिन इन फिल्मों के लिए प्रदर्शकों के किसी संगठिन नेटवर्क का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है कि निर्माता मौजूदा ढांचे में ही जगह खोजने को मजबूर है। सिनेमा चाहे मेनस्ट्रीम का हो या वैकल्पिक, वितरण और प्रदर्शन के लिए नेटवर्क ताकत के ढांचे को ढालने में एक अहम रोल निभाता है।

नवउदारवादी दुनिया में पलने-बढ़ने वाले बॉलीवुड के पास स्टूडियो से लेकर सिनेमाहॉल तक एक नेटवर्क विकसित हुआ है लेकिन सिनेमा के वैकल्पिक रूपों की जमीन मजबूत करने के लिए ऐसा कोई सांस्कृतिक नेटवर्क आकार नहीं ले पाया जिसने एक दर्शक वर्ग तैयार किया हो। अगर वह वर्ग है भी तो काफी छिटका हुआ। नतीजा, उन्हीं मेनस्ट्रीम जगहों में अपना कोना तलाशने की जद्दोजहद। कुछ वक्त के लिए अनुराग कश्यप की फिल्मों और साझेदारी में बने उनके प्रोडक्शन हाउस फैंटम ने एक नए सिनेमा के लिए जगह बनाने की राह दिखाई लेकिन उनके इंडिपेंडेंट ब्रांड की उम्र भी ज्यादा लंबी साबित नहीं हुई।

कला का मोलः मनोज बाजपेयी की फिल्म जोरम कमाई में पिछड़ी

किसी ठोस और टिकाऊ ढांचे के अभाव में छोटे बजट की फिल्मों के लिए मार्केटिंग का फंडा और भी अहम हो जाता है। कभी जो बात महज प्रेस कॉंफ्रेस और फिल्म फेस्टिवल के जरिये मार्केटिंग तक सीमित थी, अब वह सोशल मीडिया मंचों से लेकर वीडियो गेम, कपड़ों और गुड्डे-गुड़ियों तक जा पहुंची है। हर एक फिल्म के लिए हर चीज मुमकिन नहीं, लेकिन अब इस रेस में दौड़ने के लिए मार्केटिंग का तरीका निकाले बिना राह बनाना भी संभव नहीं है। कम से कम सोशल मीडिया माध्यम वह जगह है जहां एक ठोस रणनीति बनाकर फिल्म के लिए जिज्ञासा जगाना संभव है और इस लड़ाई को लड़े बिना ही जीतने की बात सोचने वालों को सबक लेना ही होगा। फिलहाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण पठान की रिलीज से पहले तैयार किया गया माहौल है। फिल्म की रिलीज से पहले यह मुमकिन नहीं था कि आप सोशल मीडिया माध्यमों पर हों और पठान के समर्थन में कही जा रही बातों से वास्ता न पड़े।

जाहिर है, हर फिल्म को शाहरुख खान का ब्रांड नहीं मिलता लेकिन यह प्रमोशन का वह दौर है जिसमें फिल्म बनने के बाद ऑडिएंस को लुभाने की परीक्षा कई माध्यमों पर देनी होती है। अब परीक्षा है तो तैयारी के बिना पास भी नहीं होगी।

(स्वाति बक्शी ने लंदन के वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय से हिंदी सिनेमा में डॉक्टरेट हासिल की है। वे जर्मनी के बॉन शहर स्थित पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी डॉयचे वेले में फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ी हैं)