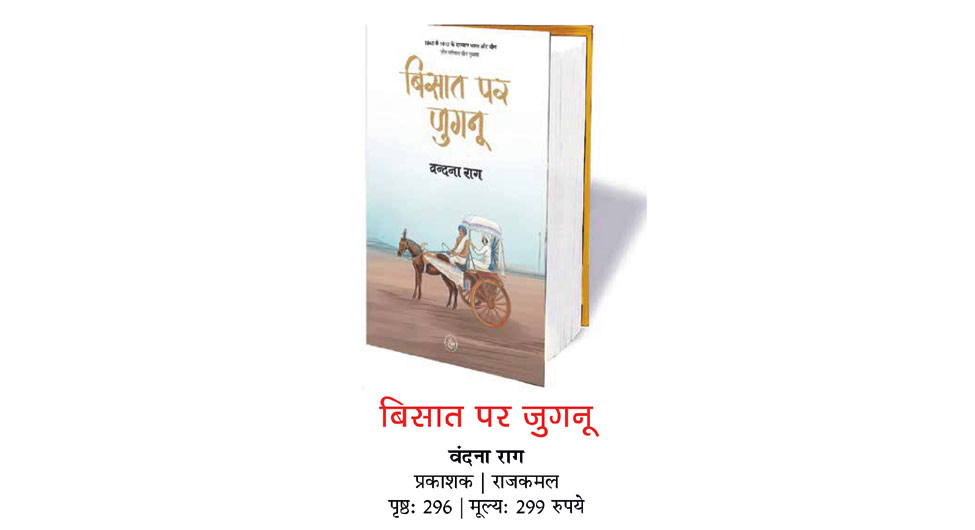

ऐसे किसी उपन्यास को पढ़ने-परखने की कसौटी क्या हो सकती है, जो किसी काल-विशेष में निबद्ध हो मगर उसका अतिक्रमण भी करता हो। यह इतिहास को आधार बनाता हो लेकिन फिर भी पूरी तरह कल्पना के सहारे रचा गया हो? फिर भी कल्पना बिल्कुल ऐतिहासिक लगे और इतिहास से खिलवाड़ न करते हुए पाठकों को उस कालखंड का झरोखा सुलभ करा दे। अगर यह कसौटी हो सकती है तो वंदना राग का उपन्यास बिसात पर जुगनू इस पर खरा उतरता है।

कई स्तरों पर एक साथ चल रहा यह उपन्यास बड़े फलक को समेटता है। उपन्यास का मूल समय उन्नीसवीं सदी का उत्तरार्द्ध है। हालांकि कथा 1840 से शुरू हो जाती है और 1906 तक चलती है। एक कहानी चांदपुर रियासत के राजा की है जो बेबसी से देख रहा है कि भारत में कारोबार करने आया अंग्रेज ही राजा हुआ जा रहा है और सबकी रियासतें हड़प रहा है। उपन्यास में 1857 भी आता है और वीर कुंवर सिंह से लेकर बहादुरशाह जफर का जिक्र भी। दूसरी कहानी चांदपुर राजा के जहाज सूर्य दरबार में काम करने गए नक्शानवीस फतेह अली खान की है जो चीन आता-जाता रहता है और सफर का रोजनामचा लिखता रहता है। तीसरी कहानी चित्रकार शंकरलाल की है, जो पटना के एक मुहल्ले में अपना मुसव्विरखाना चलाते हैं और पटना की चित्रकला को सम्मानित दर्जा दिलाना चाहते हैं। इन सबके बीच इस कालखंड को फलांग कर डेढ़ सौ साल बाद चीन से रिसर्च करती हुई भारत आ पहुंची ली-ना की है, जो दो कालखंडों नहीं, दो सभ्यताओं का पुल बनाती है।

एक कहानी खुदीजा बेगम की है। एक कहानी परगासो की है, जो चांदपुर रियासत और उसके राजा को बचाने का पूरा जतन करती है। एक कहानी दो चीनी बहनों की है जो अपनी-अपनी जंग लड़ती हैं। एक कहानी चिन की है, जो तीन पिताओं और दो माताओं का बेटा बन जाता है। एक कहानी प्रोफेसर समर्थ लाल की है, जो चीन से आई ली-ना के पटना में लगभग अभिभावक-संरक्षक और शोध-निदेशक हैं। इन कहानियों से मिलकर बनी असली कहानी दरअसल राजनीति, सत्ता, कारोबार और साम्राज्य के मंसूबों और महत्वाकांक्षाओं के बीच बुरी तरह पिटती मनुष्यता और लहूलुहान होती सभ्यता-संस्कृति की है और भयावह दमन और उत्पीड़न के बावजूद उसके मद्धिम लेकिन मजबूत प्रतिरोध की है।

इस कथा में यथार्थ की धूल-मिट्टी नहीं होती, तो कल्पना का रंग इतना पक्का, इतना प्रामाणिक नहीं लगता। वंदना राग ने इस उपन्यास के साथ एक बड़ी लकीर खींची है। यह लकीर और गाढ़ी होती- यानी जिस दौर की ये कहानियां हैं, उस दौर के प्रामाणिक इतिहास को भी कुछ और फेंट दिया गया होता, तो यह क्लासिक कृति बन जाती।

लेखिका ने ये किरदार बिल्कुल अपनी कल्पना से गढ़े हैं, इसलिए थोड़े-बहुत फर्क के साथ वे लेखिका की ही जुबान बोलते हैं या यह समझना मुश्किल नहीं होता कि उनकी ओट में लेखिका अपनी बात कह रही है। इससे उपन्यास के यथार्थवादी लहजे को कुछ खरोंच भी लगती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि उपन्यास सत्ता और साहित्य के द्वंद्व पर, संस्कृति को बचाए रखने की जरूरत को लेकर कई संवेदनशील टिप्पणियां हमें दे जाता है। उपन्यास में बीच-बीच में कोलकाता जर्नल की खबरें भी आती रहती हैं- कहानी में यथार्थ का रसायन मिलाती हुई।

अरसे बाद हिंदी में ऐसा ‘पीरियड नॉवेल’ आया है जो पठनीय है और वर्तमान-इतिहास से आंख मिलाकर देखने को मजबूर करता है। ऐसे समय में, जब हर तरफ सत्ता और बहुसंख्यकवाद के वर्चस्व का तमाशा हमारे सामने है।