भारत के संविधान की उद्देशिका ‘‘हम, भारत के लोग’’ से शुरू होती है और इक्कीस संकल्पों से होते हुए इस वाक्यखंड पर समाप्त होती है, ‘‘एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।’’ आधुनिक देशों की नींव रखते समय जब ऐसे संकल्प संविधान में लिए गए तब इन्हें लागू करने का स्वाभाविक जिम्मा राज्य/स्टेट के ऊपर आ गया। संविधान की निगाह में सारे नागरिक बराबर हैं और सभी ने संवैधानिक मूल्यों को बराबर खुद को अर्पित भी किया है, इसलिए हर नागरिक अपने भीतर इन मूल्यों को आत्मसात करने और उतारने का बेशक जिम्मेदार है, लेकिन किसी नागरिक की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है कि वह दूसरे नागरिकों में मूल्यों का प्रसार करे। इसीलिए मूल्यों के प्रसार का जिम्मा प्रथमदृष्टया स्टेट का बना।

इन संवैधानिक संकल्पों और मूल्यों को निजी स्तर पर आत्मसात करने में समस्या इस देश में कभी नहीं रही। हर दौर में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इन मूल्यों को अपने भीतर जागृत किया और बिना भेद के सबके हो गए। समस्या व्यापक समाज में इन मूल्यों को उसके भीतर सामूहिक रूप से उतारने की जरूरत का एहसास करवाने की रही है। महान लोग अपने समाजों को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सके जहां वे खुद खड़े थे। समाज भी उनको पूजता रहा, उनके मूल्योंे को उसने अपनाने की कोई फिक्र नहीं की बल्कि उन्हें भगवान बना दिया। हां, इतिहास में ऐसे कई मौके आए जहां एक पल को लगा कि पूरा समाज किसी संकट के दौर में लोकमंगलकारी मूल्यों से प्रेरित होकर, अपने तमाम भेद भुलाकर, साथ आ खड़ा हुआ है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन। एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के बाद यह सामूहिक एहसास हालांकि पलट गया। जो समाज कल एक साथ खड़ा था, वही समाज बाद में सकारात्मक इंसानी मूल्यों का दुश्मन हो गया।

इतिहास गवाह है कि सामाजिक संकट हमेशा ऐसे नहीं होते कि समाज को अपने भेद भुलाकर साथ लाकर खड़ा कर दें। इसीलिए हमेशा से मूल्यों पर निरंतर शिक्षण की अहमियत को समझा और स्वीकारा गया है। बावजूद इस स्वीकार्यता के, संविधान को न तो कभी सक्रिय रूप से स्टेट और सरकारों ने मूल्यपरक खांचे में प्रचारित-प्रसारित किया, न ही नागरिकों को इसके लिए अपने तईं किसी ठोस कारण की जरूरत महसूस हुई। अगर पचास साल पहले लगाए गए आपातकाल को छोड़ दें, जिसकी स्मृति स्वाभाविक रूप से पिछली दो पीढि़यों में नहीं के बराबर है, तो हाल के वर्षों में संवैधानिक मूल्यों की कमतरी का पहला अहसास लोगों को 2020 के लॉकडाउन के दौरान हुआ जब व्यावहारिक रूप से सभी नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए और सरसरी तौर पर महामारी कानून ने सबको अपने लपेटे में ले लिया।

यही वह समय था जब समाज में नए सिरे से संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को लेकर फिर से बहस छिड़ी। यह सच है कि उसके भी पहले कुछ वर्षों से संविधान पर चिंताएं जाहिर की जा रही थीं, लेकिन वे एक खास पढ़े-लिखे तबके तक सीमित थीं। इस चिंता का सार्वजनिक अहसास 2020 में महामारी से उपजे मानवीय संकट के बाद ही किया जा सका, जब लोगों की समूची चेतना अपनी जैविक देह को बचाने तक सिमट गई और राज्य तथा समाज से एक अलगाव की स्थिति पैदा हो गई। इसी का लाभ उठाकर उस समय राज्य ने कई संवैधानिक अधिकार और कानून निलंबित या समाप्त दिए। ऐसा सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लोकतांित्रक देशों में हुआ।

इस चिंता की एक अच्छी उपज पिछले चार साल में संविधान पर आई कुछ शानदार पुस्तकों को माना जा सकता है। ये पुस्तकें अतीत की तरह कानून-केंद्रित या अधिकार केंद्रित नहीं, बल्कि मूल्य केंद्रित हैं। अधिकतर किताबें सरल भाषा में लिखी गई हैं। यहां तक कि पहली बार बच्चों के लिए संविधान पर सचित्र पुस्तकें लिखी गईं। आम लोगों को संविधान के मूल्य समझाने के लिए सिलसिलेवार हिंदी और भारतीय भाषाओं में किताबों का पहली बार प्रकाशन एक दुर्लभ परिघटना रही।

ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी किताबों की पृष्ठभूमि केवल कोविड-जनित लॉकडाउन से ही निर्मित नहीं हुई। लॉकडाउन के ठीक पहले के महीनों में यानी 2019 के अंत में पूरे देश में नागरिकता संशोधन विधेयक पर छिड़ी बहस ने लोगों को नागरिकता की अवधारणा और राज्य पर सोचने को मजबूर किया था। संविधान, नागरिकों और राज्य के बीच एक सामाजिक अनुबंध है, इसलिए नागरिकता का आयाम संविधान-रूपी अनुबंध के साथ अनिवार्य रूप से नत्थी था। यानी, संविधान की जरूरत का अहसास कोविड में व्यापक स्तर पर पैदा होने से पहले ही उसकी एक कड़ी पर चली सार्वजनिक बहसों ने इसकी जमीन बना दी थी।

यह एक दिलचस्पप परिघटना थी। जिस दौर में राज्य अपने संवैधानिक अनुबंध से सबसे ज्यादा पीछे हट चुका था, उसी दौर में लोगों के बीच निजी और सामूहिक स्तर पर संवैधानिक मूल्यों का स्वायत्त प्रचार-प्रसार सबसे तेज हो गया था। संकट का एहसास सबको था। संविधान खतरे में है, यह बात खुलकर कही जा रही थी। इसके दो परिणाम हुए। नागरिक समाज के एक हिस्से ने खतरे से निपटने के लिए संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करने और करवाने के संगठित कार्यक्रम चलाए, प्रकाशन किए। दूसरी ओर एक अन्य तथा अपेक्षाकृत ज्यादा राजनीतिक तबके ने संविधान के खतरे के स्रोतों की पहचान पर खुद को केंद्रित करते हुए उस खतरे से निपटने की व्यावहारिक रणनीतियां बनाईं।

संविधान के व्यापक शिक्षण और उसके समक्ष खतरों से निपटने की सियासी रणनीतियां- इस दोहरी और समानांतर पहल का परिणाम 2024 के आम चुनाव के परिणाम में प्रतिबिंबित हुआ है। पहली बार योगेंद्र यादव जैसे चुनाव विशेषज्ञों की ओर से यह विश्लेषण सामने आ रहा है कि यह आम चुनाव कोई सामान्य जनादेश नहीं, दरअसल भारत के संविधान पर एक मत-विभाजन या प्लेबिसाइट है। लोगों ने इस जनादेश में राज्य को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि संविधान के साथ खिलवाड़ वे बरदाश्त नहीं करेंगे। और ऐसा तब हुआ है जब 1975 की तरह कोई इमरजेंसी भी नहीं लगाई गई।

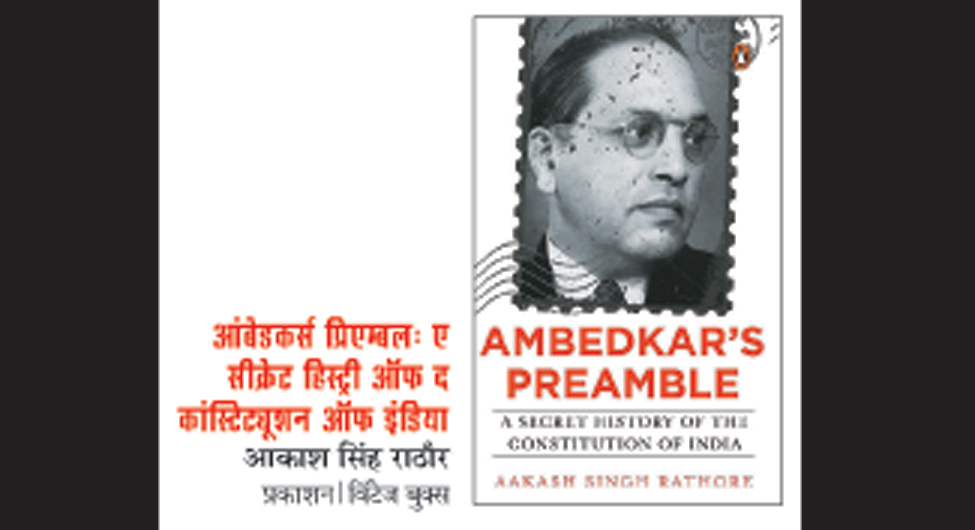

पिछले पांचेक साल के दौरान इस प्रक्रिया में जिन किताबों ने लोगों और नागरिक समाज की चेतना को गढ़ने का काम किया है, आउटलुक उनकी एक संक्षिप्त सूची अपने पाठकों के सामने रख रहा है। यह समग्र सूची नहीं है, एक चयनित सूची है उन किताबों की जो समकालीन संकट के मद्देनजर लिखी गईं, पढ़ी गईं और सराही गईं।

संविधान और हम

जीवन में संविधान

भारत का संविधान : महत्वपूर्ण तथ्य और तर्क

सचिन कुमार जैन

विकास संवाद प्रकाशन, भोपाल

-----

द कांस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर चिल्ड्रेन

सुभद्रा सेन गुप्ता

पफिन बुक, पेंग्विन रैंडमहाउस

-------

लीगलाइजिंग द रिवॉल्यूशनः इंडिया ऐंड द कांस्टिट्यूशन ऑफ द पोस्टकॉलोनी

संदीप्तो दासगुप्ता

कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस

-----

संविधान सभा की बहसों से...

पूरे देश में एक भाषा लागू करने और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध बनाने की बात एक साथ नहीं की जा सकती। अगर हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का मतलब पूरे देश में एक भाषा स्थापित करना है तो मैं इसके विरुद्ध हूं

शंकर राव देव