बांग्लादेश की नई पीढ़ी अगर यह मानने लगी है कि उसकी मौलिक सांस्कृतिक पहचान बांग्ला भाषा में नहीं, बल्कि किसी आयातित धार्मिक–राजनीतिक कल्पना में निहित है, तो यह महज एक सांस्कृतिक बहस नहीं, बल्कि स्मृतिलोप का संगठित प्रयास है। भाषा केवल बोलचाल का औज़ार नहीं होती; वह इतिहास, संघर्ष और सामूहिक चेतना का दस्तावेज होती है। बांग्ला भाषा का परित्याग दरअसल उस पूरे ऐतिहासिक अनुभव को ठुकराने जैसा है, जिसने बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में आकार दिया।

1952 का भाषा आंदोलन कोई रोमांटिक स्मृति नहीं, बल्कि वह निर्णायक मोड़ था, जहाँ पूर्वी पाकिस्तान ने पहली बार यह स्पष्ट किया कि उसकी अस्मिता को किसी दूसरे भूभाग की राजनीतिक जिद के हवाले नहीं किया जा सकता। छात्रों की शहादत ने यह साबित कर दिया था कि बांग्ला भाषा केवल साहित्य की भाषा नहीं, बल्कि प्रतिरोध की भाषा भी है। आज उसी भाषा को “भारतीय विरासत” बताकर त्यागने का सुझाव देना इतिहास के साथ एक असहज मज़ाक जैसा लगता है।

आयातित पहचान और आत्मविस्मृति का प्रस्ताव

मो यूनुस के उत्साही समर्थकों को यह खटकता है कि बांग्ला भाषा और लिपि उन्हें भारत से जोड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भाषा का सांस्कृतिक साझा होना उसे संदिग्ध बना देता है? अगर ऐसा है, तो बांग्लादेश को अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक निरंतरता पर भी सवाल उठाने होंगे। गंगा–ब्रह्मपुत्र की सभ्यता, टैगोर और नजरुल की परंपरा, और साझा लोक-संस्कृति—इन सबको नकार कर कोई राष्ट्र खाली कैनवास नहीं बन जाता।

अरबी, फ़ारसी और तुर्की को जनभाषा की तरह प्रचारित करने का आग्रह इसी आत्मविस्मृति का विस्तार है। इन भाषाओं का अपना गौरवशाली इतिहास है, लेकिन उन्हें बांग्लादेश की जनभाषा बनाने की चाह एक कृत्रिम पहचान गढ़ने का प्रयास है। तुर्की के राष्ट्रपति को आदर्श पुरुष मान लेने से न तो ढाका की सामाजिक संरचना बदलेगी और न ही बांग्लादेश का ऐतिहासिक अनुभव। यह विचार वस्तुतः सांस्कृतिक जड़ों से पलायन का प्रतीक है।

उर्दू, पाकिस्तान और भूले हुए सबक

उर्दू का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। कहा जाता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने उर्दू को अपने वजूद के लिए जरूरी मान लिया, तो पूर्वी पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? यह तर्क जानबूझकर इतिहास को उल्टा खड़ा करता है।उर्दू को पाकिस्तान की पहचान बनाने की जिद ने ही पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटा। वही भूल अगर बांग्लादेश दोहराना चाहता है, तो यह उसका चुनाव हो सकता है, लेकिन उसे “नईपहचान” कहना बौद्धिक ईमानदारी नहीं है।

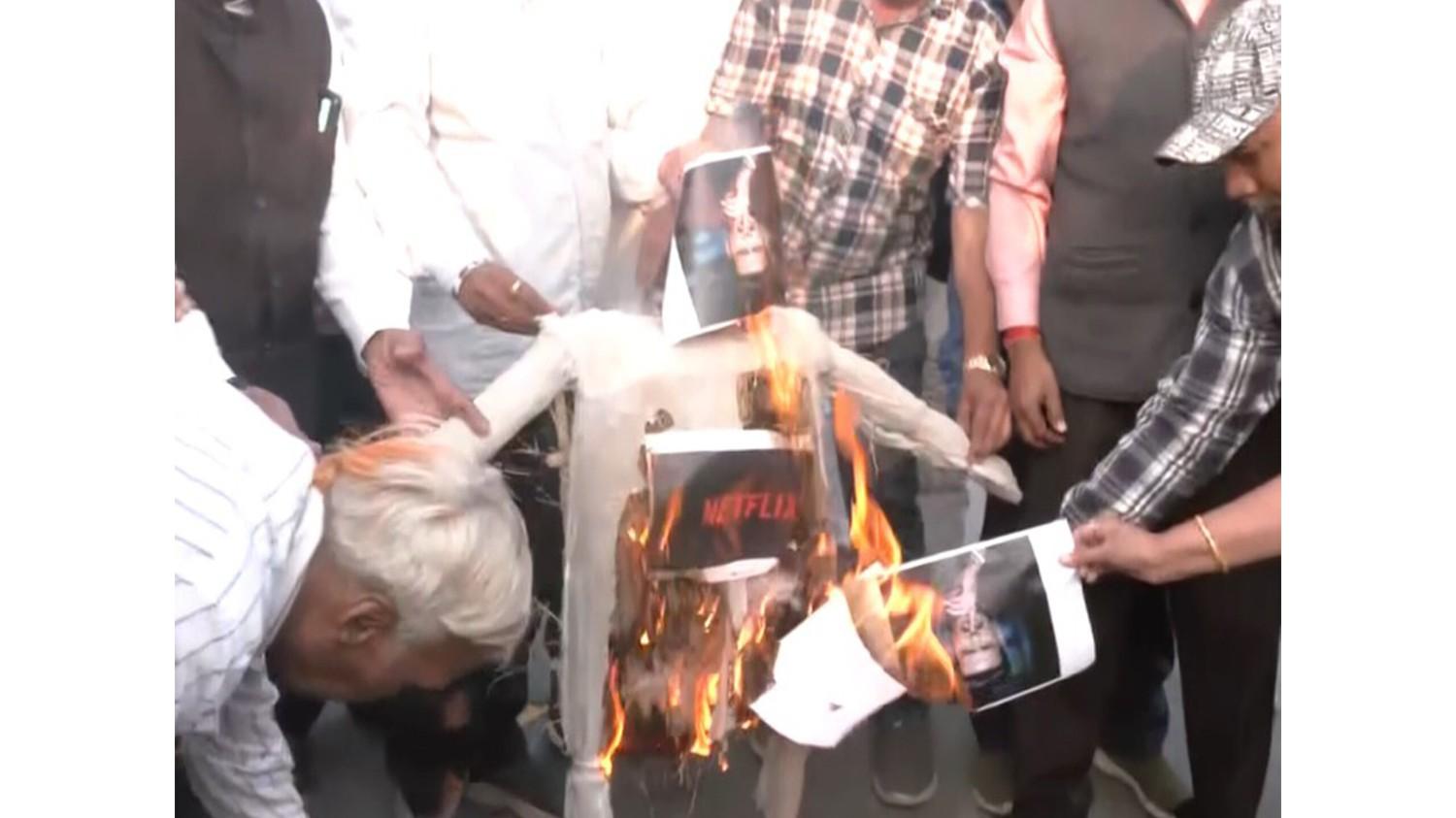

शेख मुजीब को भूल जाने की सलाह दरअसल उस पूरे संघर्ष को भूल जाने की सलाह है, जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया।शेख मुजीब कोई मिथक नहीं थे, वे एक ऐतिहासिक यथार्थ थे, भाषा आंदोलन से लेकर मुक्ति संग्राम तक।उन्हें भुलाकर जिन्ना के पश्चिमी पाकिस्तान की छांव में लौटने की बात करना इतिहास की कब्र पर खड़े होकर नया सपना देखने जैसा है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और खोई हुई आत्मा

“आमार सोनार बांग्ला” रजाकारों को आज भी भारतीयता की याद दिलाती है, यह शिकायत अपने आपमें स्वीकारोक्ति है कि गीत अब भी जीवित है, असरदार है और स्मृति को मिटाया नहीं जा सका है। भारत-विरोध में जहर उगलने वालों के लिए यह सचमुच बड़ी मुसीबत है। वे जितना भारत से मुक्ति चाहते हैं, उतना ही भारत उनकी भाषा, साहित्य, संगीत और इतिहास में मौजूद है। इससे छुटकारा पाना आसान नहीं।

हफीज जालंधरी का पुनर्जन्म हो जाए और वे बांग्लादेश के लिए कौमी तराना लिख दें, यह कल्पना भी अपने आप में त्रासद व्यंग्य है। क्योंकि इकबाल और रहमत अली ने कभी बांग्ला भाषियों के लिए कोई सपना देखा ही नहीं।उनके सपने की भूगोल में बंगाल हमेशा एक हाशिया था। यही वजह है कि पाकिस्तान की विचारधारा में बांग्लादेश कभी सहज नहीं बैठ सका।

तालिबानियों को भी बांग्लादेश की चिंता नहीं है। पाकिस्तान की कुटिल चालों से परेशान अफ़ग़ान आज भारत से दोस्ती कर रहे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति का बदला हुआ यथार्थहै।इसके बावजूद बांग्लादेश में कुछ लोग अब भी मध्य एशियाई कल्पनाओं में अपनी पहचान खोज रहे हैं, कभी गदहे की सवारी पर, कभी घोड़े के सपनों में।

अगर अरबी शेख घोड़े दे दें, तो शाय दखजूर के बगीचे लगाकर नजरुल इस्लाम की विरासत को मिटाने की कोशिश शुरू हो जाए। लेकिन कविता इतनी आसानी से नहीं मरती। नजरुल, टैगोर, जीवनानंद, ये केवल कवि नहीं, बल्कि स्मृति के स्तंभ हैं। इन्हें गिराने का अर्थ है अपने ही घर की नींव खोदना।

बेगम खालिदा जिया के उतराधिकारी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करेंगे या जमात के सामने घुटने टेक देंगे, इसका जवाब शायद वाशिंगटन को मालूम हो, ढाका को नहीं।संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद बांग्लादेश को लेकर चिंतित क्यों नहीं है, यह भी वही जानता है। नोबेल शांति पुरस्कार उस्मान हादी को कब मिलेगा, यह सवाल ओस्लो से ज्यादा ढाका की आत्मा से जुड़ा है।और आखिर में, पंडित जवाहर लाल नेहरू के सफेद कबूतर की गर्दन किसने मरोड़ी? शायद किसी ने नहीं। शायद कबूतर अब भी उड़ रहा है, बस कुछ लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं।

नववर्ष के जश्न में डूबे हिंदुस्तानियों से ये सवाल पूछना मुनासिब नहीं होगा।लेकिन बांग्लादेश को खुद से ये सवाल पूछने होंगे, क्योंकि भाषा अगर चली गई, तो पहचान भी उसके साथ चली जाएगी।और तब कोई भी नई पीढ़ी, चाहे जितनी आधुनिक हो, अपने अतीत के बिना केवल एक राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगी।

(प्रशान्त कुमार मिश्र वरिष्ठ पत्रकार और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं।)