हिंदी के समकालीन लेखन संसार में प्रत्यक्षा अपने विशिष्ट शिल्प और भाषिक मिजाज की वजह से अलग से रेखांकित की जाती रही हैं। उनके पास तरह-तरह के बाहरी अनुभवों और दृश्यों को आभ्यांतरित और अभिव्यक्त करने की लगभग जादुई क्षमता है। इस जादू को किसी सटीक विशेषण के अभाव में हम अक्सर निर्मलीय कह देते हैं। बेशक उनका गद्य निर्मल वर्मा की याद दिलाता है, लेकिन कई स्तरों पर वह उनसे अलग भी हैं।

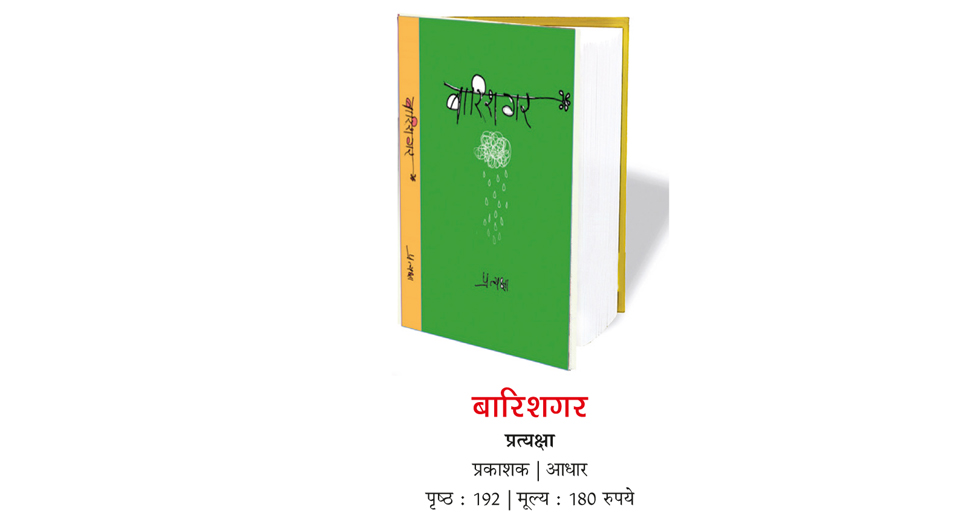

प्रत्यक्षा का नया उपन्यास बारिशगर उनके इस वैशिष्ट्य का अन्यतम उदाहरण है। प्रत्यक्षा के अब तक के लेखन का जैसे चरम इसमें दिखता है। पहर दोपहर ठुमरी में जो आलाप एक अनगढ़ हिचक से भरा मिलता है, माराकेश की कहानियों में जो बेचैनी कुछ भटकती हुई मिलती है, वे उपन्यास में ऐसी ढली हुई संपूर्णता में उपस्थित हैं कि आप इसे जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ठहर-ठहर कर पढ़ने को मजबूर होते हैं। उपन्यास पढ़ कर एक तृप्ति का एहसास होता है।

यह तृप्ति इसलिए भी मूल्यवान हो उठती है कि इस तक पहुंचने की यात्रा कई तरह की यातनाओं से भरी है। उपन्यास जैसे किसी पेंटिंग की तरह शुरू होता है और किरदारों की हल्की छायाओं से बने हिलते-डुलते घर का आभास देता है। एक खयाल यह आता है कि प्रत्यक्षा सधी हुई पेंटर भी हैं। यह अंदेशा होता है कि कहीं यह उपन्यास इसी तरह के सुखद लगते वायवीय एहसासों में सिमट कर न रह जाए।

लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। घर के भीतर से धीरे-धीरे किरदार उभरते हैं। वे छायाओं से व्यक्तियों में बदलते हैं। उन पर मांस-मज्जा, हड्डी चढ़ती है, उनकी त्वचा का रंग उभरता है और फिर उनके दुख-सुख, उनकी हंसी और रुलाई, उनकी यातनाएं, उनके संघर्ष सब सामने आते हैं।

प्रत्यक्षा ने बहुत सधाव के साथ यह कहानी लिखी है। एक परिवार की विधवा मां और दो बेटियों के अंतर्द्वंद्व के बीच बनी इस कहानी में लेखिका लगभग हर चरित्र को स्वतंत्र रखती हैं। पहले हम उन्हें बस उनके नाम से जान पाते हैं, बाद में उनके बीच के रिश्तों से उनकी पहचान होती है। इन तीन महिलाओं के अलावा तीन पुरुष भी हैं, एक मिग हादसे में मारे गए कर्नल साहब, दूसरे प्रेम में धोखा खाया और इनके घर में रह रहा एक शख्स और तीसरा एक छोटा सा बच्चा, जो सबका है और सबको जोड़ता भी है।

दो किरदार और हैं, एक कछुआ और एक वह घर जिसमें सब रह रहे हैं। ये दोनों भी सोचते मिलते हैं और कहानी में अपना जरूरी किरदार निभाते हैं।

वैसे तो हर कहानी रिश्तों की जटिलता की कहानी होती है लेकिन इस कहानी में इस जटिलता का एक करुण और अनकहा पक्ष है। लगभग हर किरदार अपनी तरह की यातना झेल रहा है। यह आधुनिकता के अकेलेपन से उपजी यातना नहीं है बल्कि अपने जीवन संघर्ष से मुठभेड़ करते हुए रिश्तों की अपनी- अपनी व्याख्या से निकलती यातना भी है। मां के दुख अलग हैं, बेटियों के संत्रास अलग। इस दुनिया में एक शख्स बाहर से चला आया है जो वैसा बाहरी नहीं है। वह मददगार भी है, साझेदार भी और कहानी को नई शक्ल देने वाला नायक भी। हिंदी उपन्यासों में अब बहुत सारे यादगार चरित्र हैं लेकिन इस उपन्यास की तीन महिलाएं बिलकुल अलग से याद रखने लायक हैं। एक तो इस हद तक बागी कि वह सारे रिश्तों को उलट-पलट कर रख देती हैं। पहली बार हम ऐसी नायिका से रूबरू होते हैं जो अपने नवजात बच्चे को कहीं भी छोड़ आने पर आमादा है, अनाथालय तक में। फिर भी हम उसके प्रति अनुदार नहीं हो पाते।

इस कहानी को प्रत्यक्षा की समर्थ भाषा विलक्षण अनुभव में बदलती है। यह बहुत कम कहने के बावजूद बहुत ज्यादा संप्रेषित करने वाली भाषा है। इसमें चुप्पी भी बोलती है और अंतराल भी बोलते हैं, कछुआ भी बोलता है, घर भी बोलता है, तूफान भी बोलता है, शब्द तो खैर बोलते हैं ही।

लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछने की तबीयत होती है। क्या तीन महिलाओं का जो आधा-अधूरा सा, कुछ बिखरा सा दिखता घर है, उसमें एक पुरुष की उपस्थिति इसलिए जोड़ी गई है कि वह उसे संपूर्ण बना सके? शायद लेखिका यह न मानें, लेकिन एक खयाल यह आता है।

उपन्यास पहली नजर में एक छोटे से कैनवास पर रचा लगता है, लेकिन हम पाते हैं कि इसमें एक बड़ी दुनिया समाई हुई है, कम से कम एशिया और यूरोप तो अटे पड़े हैं। साफ है कि प्रत्यक्षा की वैश्विक यायावरी ने उपन्यास में कुछ पृष्ठ जोड़े हैं जो इसे कुछ और समृद्ध बनाते हैं।