अंतरिक्ष में आठ दिन के अभियान पर भेजे गए, लेकिन नौ महीने से वहीं अटके चार यात्री अंततः धरती पर वापस आ गए। उनके बीच एक यात्री भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स हैं। इस बचाव अभियान में नासा को दुनिया के सबसे बड़े धनकुबेर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रायोजक एलॉन मस्क की निजी कंपनी स्पेस एक्स से मदद लेनी पड़ी। वैसे तो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस सैर करने के लिए अपने यान में पहले ही अंतरिक्ष में जा चुके हैं, लेकिन मस्क-नासा की ताजा पहल ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। अगले 20-30 साल में मंगल पर पहुंचने की बात कह के मस्क ने अंतरिक्ष में व्यापार और युद्घ की गल्पकथा हमारे ही सामने साकार होने के संकेत दे डाले हैं। जो अंतरिक्ष कभी खोज और ज्ञान का क्षेत्र माना जाता था, वह अब धीरे-धीरे सत्ता और सैन्य-शक्ति का नया अखाड़ा बनता जा रहा है। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र चिंता भी जाहिर कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र की 20 अक्टूबर 2023 की प्रेस रिलीज में कहा गया था, ‘‘अंतरिक्ष का तेजी से सैन्यीकरण हो रहा है, जो भविष्य में बड़े खतरों को जन्म दे सकता है।’’ दो साल पहले आए इस बयान के बाद एलन मस्क की ताजा पहल इस बात का इशारा है कि अंतरिक्ष की जंग अब दूर की बात नहीं, बल्कि असल खतरा बन चुकी है।

यह बदलाव रातोरात नहीं आया है। अंतरिक्ष में सैन्यीकरण की नींव शीत-युद्ध के समय पड़ चुकी थी। उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ ने एक-दूसरे से आगे निकलने के लिए अंतरिक्ष में अपना दबदबा दिखाने की होड़ शुरू कर दी थी। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 उपग्रह लॉन्च किया और फिर 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 को चांद पर भेजकर इतिहास रच दिया। यह दोनों घटनाएं सिर्फ तकनीकी सफलताएं नहीं थीं। आज यह कहानी बहुत आगे जा चुकी है।

अंतरिक्ष अब एक एक ऐसा मैदान बन चुका है, जहां हर देश अपनी सुरक्षा, निगरानी और संचार के लिए मजबूत पकड़ बनाना चाहता है। दुनिया के कई देश अब थल, वायु और जल सेना के इतर स्पेस सेना बना रहे हैं। दिसंबर 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर दुनिया की पहली ‘स्पेस फोर्स’ का गठन किया। यह एक अजीबोगरीब घटना थी क्योंकि इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि कोई देश स्पेस के लिए एक समर्पित सेना बनाएगा। इस दौरान ट्रंप ने कहा था, “अंतरिक्ष दुनिया का सबसे नया युद्धक क्षेत्र है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरों के बीच अंतरिक्ष में अमेरिकी श्रेष्ठता अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

अमेरिका के इस कदम के सिर्फ दो साल बाद यानी 2021 में चीन ने एक श्वेतपत्र जारी किया जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग में कहा, “चीन को अंतरिक्ष शक्ति बनाना हमारा सपना है और इस दिशा में हम सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। अंतरिक्ष के संसाधनों का प्रयोग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।" चीन की यह नीति दिखाती है कि वे अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति को केवल खोज तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उसे भविष्य की सुरक्षा और रणनीति का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि यह चीन का अमेरिका को जवाब था कि वह भी ‘स्पेस रेस’ में पीछे नहीं है।

उपग्रहों की बदलती भूमिका

उपग्रह कभी केवल विज्ञान के उपकरण थे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वे आज भी काफी अहम हैं। मौसम का अनुमान लगाना, जलवायु परिवर्तन को समझना और जीपीएस आदि का इस्तेमाल हम सैटेलाइट की मदद से ही कर पाते हैं। स्पेस वार की मंडराते आशंकाओं के बीच इनकी भूमिका अब बदल गई है। अब यह आम धारणा है कि अंतरिक्ष में उस देश का सबसे ज्यादा प्रभुत्व है जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट हैं। स्पेस-युद्घ ही नहीं, बल्कि परंपरागत जंग में भी उपग्रहों की अहम भूमिका है। अमेरिकी स्पेस फोर्स के चीफ ऑफ स्पेस ऑपरेशन्स जनरल जॉन रेमंड ने ‘काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स’ के एक सेमिनार में बताया था कि कैसे सैटेलाइट का एक मजबूत नेटवर्क स्पेस में शक्ति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक, “अमेरिका को एक अधिक मज़बूत स्पेस संरचना की जरूरत है, खासकर जब चीन जैसे प्रतिद्वंदी सैन्य स्पेस क्षमताओं में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।”

पहली बार चांद परः मई 1969 में चंद्रमा पर पहुंचे नासा के नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन अल्ड्रीन जूनियर

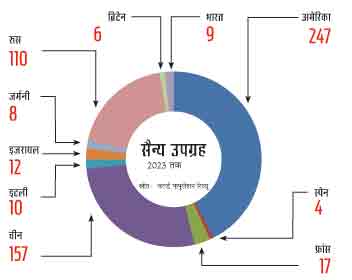

दरअसल, उपग्रहों का इस्तेमाल अब केवल वैज्ञानिक अनुसंधान और संचार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये आधुनिक युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। सैन्य अभियानों में उनकी भूमिका से देशों को सामरिक बढ़त मिलती है। ‘वर्ल्ड पापुलेशन रिव्यू’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, "अमेरिका के पास 247 सैन्य और जासूसी उपग्रह हैं जो उसे दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने और सामरिक निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। रूस के पास करीब 157 और चीन के पास 110 सैन्य उपग्रह हैं, जो उन्हें धरती पर हर पल की गतिविधि पर नजर रखने में मदद करते हैं।" भारत भी इस दिशा में पीछे नहीं है। उसके पास कई सामरिक उपग्रह हैं जैसे कि जिसैट और रिसैट, जो भारतीय सेना की संचार और निगरानी में सहायता करते हैं। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे उन्नत जासूसी उपग्रहों में से कुछ मौजूद हैं। एनआरओ (नेशनल रिकोनासेंस ऑफिस) द्वारा संचालित उपग्रह मध्य-पूर्व, एशिया और यूरोप में विभिन्न देशों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हैं। चीन भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन के याओगन और गाओफेन श्रृंखला के उपग्रहों का इस्तेमाल हिंद-प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में समुद्री गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है। जब भारत, अमेरिका, जापान, और ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार युद्घ अभ्यास किया, तो चीन ने अपने उपग्रहों के माध्यम से इस क्षेत्र पर पैनी नजर रखी थी। अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई थी।

‘एसपी एविएशन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, “उपग्रहों का सैन्य उपयोग युद्ध की स्थिति में कई तरह से फायदेमंद होता है। उपग्रहों की मदद से जासूसी और निगरानी की जा सकती है, जिससे दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा, इनका उपयोग संचार में भी किया जाता है जो सेना को दूर-दूर तक बिना किसी बाधा के संदेश पहुंचाने में सक्षम बनाता है। आधुनिक उपग्रहों में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि वे दुश्मन की मिसाइलों की लोकेशन का तुरंत पता लगा सकते हैं।”

ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें उपग्रह से संबंधित सूचनाओं का इस्तेमाल टकरावों में किया जाता है। नवंबर 2023 में जब ईरान समर्थित हूथी समूह ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे तो इजरायली रक्षा बल ने उपग्रह के जरिये ही उसकी स्थिति का सटीक अंदाजा लगाकर धरती के वायुमंडल से बाहर ही मार गिराया। विशेषज्ञ इसे अंतरिक्ष में होने वाला पहला हमला बता रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का जिक्र करते हैं कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद घरेलू री-सैट सैटेलाइट ने भारतीय सेना को पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों का पता लगाने में मदद की, जिसके बाद हमले को अंजाम दिया गया। सीएनएन के मुताबिक, “यूक्रेन-रूस युद्ध में यूक्रेनी सेना अपने ड्रोन हमले को सटीक बनाने के लिए एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर रही है। सर्विस की मदद से यूक्रेनी सैनिक ड्रोन से लाइव फीड साझा कर पाते हैं और उन क्षेत्रों में संपर्क कर पाते हैं जहां लड़ाई के कारण फोन सेवा बाधित हो जाती है।”

इन घटनाओं से साफ है कि उपग्रह अब केवल संचार के साधन नहीं हैं, बल्कि जासूसी, निगरानी, और सैन्य उद्देश्यों के अहम उपकरण बन चुके हैं। चाहे रूस-यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल-लेबनान संघर्ष हो, अमेरिकी जासूसी मिशन हो, या चीन की निगरानी, उपग्रहों ने वैश्विक सुरक्षा और सैन्य रणनीतियों में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली है।

उपग्रह-रोधी हथियारों का खतरा

जिस तरह से उपग्रहों का इस्तेमाल सामरिक ताकत को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, वैसे ही एंटी-सैटेलाइट यापी उपग्रहरोधी उपकरणों का इस्तेमाल कर के इन्हें नष्ट भी किया जा सकता है। ‘सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन’ के निदेशक ब्रायन वीडेन के मुताबिक, “जितने अधिक देश एंटी-सैटेलाइट हथियारों को बनाएंगे, अंतरिक्ष में युद्ध का जोखिम उतना ही अधिक होगा।"

चीन, रूस, अमेरिका और भारत जैसे देशों के पास इसकी क्षमता है। दअरसल, एंटी-सैटेलाइट तकनीक को विकसित करने का मकसद दुश्मन के उपग्रहों को निष्क्रिय करना है। यह तकनीक मिसाइलों, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, माइक्रोवेव विकीर्णन और लेजर जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके उपग्रहों को नष्ट कर सकती है।

अंतरिक्ष अस्त्रः गाजा में आयरन डोम डिफेंस मिसाइल सिस्टम से दागी गई मिसाइलें

स्पेस विशेषज्ञ और खगोलविज्ञानी रमेश कपूर ने आउटलुक को बताया, ”अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी देश ने दूसरे देश के सैटेलाइट को निष्क्रिय करने के लिए एंटी-सैटेलाइट का इस्तेमाल किया हो, हालांकि संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। सैटेलाइट किसी देश की आंखें और कान होते हैं, जो किसी संघर्ष के समय पहला निशाना बनते हैं।” वो बताते हैं कि जरूरी नहीं कि सैटेलाइट पर हमला करके ही उसे नष्ट किया जाए। उसे नीचे से निष्क्रिय भी किया जा सकता है। इसके लिए वायरस और लेजर बीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके मुताबिक इस हमले में खून नहीं बहता।

रूस 24 फरवरी 2022 को ऐसा कर भी चुका है। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, “यूक्रेन पर रूस के टैंक हमले से कुछ समय पहले ही रूस ने अमेरिकी कंपनी वायसैट के ‘का-सैट’ नेटवर्क में वायरस फैलाया और इसके हैक कर लिया। नतीजन, 50 हजार यूरोपीय उपभोक्ताओं की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा बंद हो गई जिसमें कई यूक्रेनी सैन्य इकाइयां भी शामिल थीं। मामला ठीक नहीं होता देख यूक्रेनी सेना को स्पेसएक्स के उपग्रह की मदद लेनी पड़ी। रूस की यह पश्चिम को चेतावनी थी कि व्यावसायिक प्रणालियां भी हमले का निशाना बनाई जा सकती हैं।” अक्टूबर 2022 में रूस के एक राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में चेतावनी दी थी कि युद्ध में ये नागरिक उपयोग वाले उपग्रह भी हमले का निश्ााना बन सकते हैं।

रूस ही नहीं, चीन भी एंटी-सैटेलाइट क्षमताओं में उत्कृष्ट हो चुका है। अमेरिका की पत्रिका डिफेंस न्यूज के मुताबिक, “2006 में चीन जमीन से लेजर छोड़कर अमेरिका के एक निगरानी करने वाले सैटेलाइट को कई बार ‘चौंधियाने’ या निष्क्रिय करने का प्रयास कर चुका है।” अमेरिकी रक्षा विभाग ने 2020 और 2021 में कई रिपोर्ट जारी कर चिंता व्यक्त की है कि चीन और रूस जैसे देश मजबूत उपग्रह-रोधी क्षमताएं विकसित कर रहे हैं जिससे अंतरिक्ष में संघर्ष की संभावना और बढ़ सकती है।

दरअसल, अंतरिक्ष में नियंत्रण रखना अब जमीन, समुद्र और आसमान में प्रभुत्व रखने जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है। अंतरिक्ष तकनीक बाकी सभी जगहों पर सेना की ताकत को बढ़ाती है। संख्या की बात करें तो अमेरिका और रूस के पास सबसे अधिक उपग्रह-रोधी क्षमताएं हैं। उसके बाद चीन का स्थान है। अमेरिका और रूस ने शीत-युद्ध के दौरान ही एंटी-सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया था, जबकि चीन ने 2000 के दशक में इसमें बढ़त हासिल की। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका के पास फिलहाल सबसे ज्यादा उपग्रह-रोधी क्षमता है, जिसमें अंतरिक्ष आधारित जैमिंग और लेजर तकनीक भी शामिल हैं। चीन उससे आगे नहीं तो पीछे भी नहीं है।

उपग्रह-रोधी टेक्नोलॉजी को लेकर एक दूसरा मत भी है। ‘नेशनल इंटरेस्ट’ मैगजीन के एक लेख में रणनीतिक विश्लेषक मार्क श्नाइडर बताते हैं, "एंटी-सैटेलाइट क्षमताएं उन दुश्मनों के खिलाफ एक निवारक (डेटेरेंस) के रूप में काम कर सकती हैं, जो अपने सैन्य अभियानों के लिए अंतरिक्ष पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ठीक उसी तरह जैसे परमाणु निवारक ने बड़ी शक्तियों के बीच के रिश्तों को प्रभावित किया है।" वहीं, एयरोस्पेस और रक्षा विशेषज्ञ कैथरीन मैकगैन का कहना है, “एंटी-सैटेलाइट क्षमताओं का विकास देशों को एक प्रकार का प्रतिरोध प्रदान कर सकता है जिससे उनके विरोधी अंतरिक्ष में आक्रामक कार्रवाई करने से पहले दो बार सोचेंगे।"

आसान शब्दों में समझें, तो जिस तरह से परमाणु हथियार रखने वाले देशों पर अन्य परमाणु-शक्ति संपन्न देश हमला करने से हिचकते हैं, उसी तरह उपग्रह-रोधी तकनीक भी ऐसे हमलों को रोकने का काम करेगी।

अंतरिक्ष में धंधा

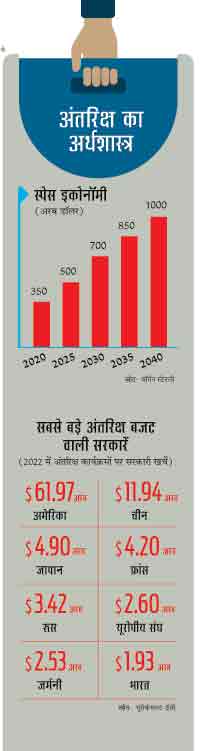

स्पेस का सैन्यीकरण ही खतरा नहीं है, बल्कि इसका व्यावसायीकरण भी आने वाले समय में एक गंभीर चुनौती बन सकता है। दुनिया भर के देश अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारी निवेश कर रहे हैं। व्यापारिक फर्म मॉर्गन स्टेनली के मुताबिक, “पिछले 15 साल में अंतरिक्ष में व्यावसायिक गतिविधि तीन गुना बढ़ी है। ये गतिविधियां 2005 में 8.41 लाख करोड़ से बढ़कर 2020 में 26.73 लाख करोड़ तक पहुंच गई हैं। 2040 तक इसके 82.35 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है।” इसके कई कारण हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक “पृथ्वी पर संसाधनों की कमी और अंतरिक्ष में संभावित प्रचुरता, अंतरिक्ष को व्यावसायिक अवसरों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है।”

चंद्रमा पर हीलियम-3 और दुर्लभ खनिज तत्वों का भंडार है, जो पृथ्वी पर सीमित हैं। दुर्लभ तत्वों का इस्तेमाल कार, बैटरी और सेलफोन आदि के लिए ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। दुनिया के 70 फीसदी दुर्लभ खनिज तत्व मौजूद हैं। वहीं, हीलियम-3 का परमाणु ऊर्जा में इस्तेमाल किया जा सकता है। हीलियम-3 को सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम माना जा रहा है। न्यू स्पेस इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, "हीलियम-3 पृथ्वी पर दुर्लभ है, लेकिन चंद्रमा पर यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। अनुमान है कि चंद्रमा पर एक मिलियन टन से अधिक हीलियम-3 हो सकता है, जिसमें से थोड़ी मात्रा पृथ्वी की ऊर्जा जरूरतों को सदियों तक पूरा कर सकती है।"

माइनिंग डॉट कॉम की एक रिपोर्ट की मानें, तो क्षुद्रग्रहों (ऐस्टेरॉयड) में सोना, प्लेटिनम, निकल और लोहे के विशाल भंडार मौजूद हैं। ऐस्टेरॉयड की पट्टी 16 साइकल में मौजूद धातुओं का मूल्य लगभग 10,000 क्वाड्रिलियन (1 के आगे 15 शून्य) डॉलर हो सकता है। 16 साइकल धातु का ऐस्टेरॉयड है जो मुख्य ऐस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है और मंगल और बृहस्पति के बीच है।

पिछले साल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चार कंपनियों के साथ 2024 तक चंद्रमा की सतह से थोड़ी मात्रा में मिट्टी निकालने के अनुबंध किए थे। इसे अंतरिक्ष में खनन युग की शुरुआत माना जा रहा है। चंद्रमा, क्षुद्रग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों में ऐसी कई सामग्रियां हैं जो आने वाले दशकों में राष्ट्रों को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान कर सकती हैं। अमेरिका के अलावा, चीन भी इन संसाधनों का दोहन करने की उम्मीद के साथ भारी निवेश कर रहा है।

कानूनी दांव-पेंच

1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (आउटर-स्पेस ट्रीटी) अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आधारशिला है। यह निर्धारित करती है कि अंतरिक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। संधि अंतरिक्ष में किसी भी परमाणु हथियार को रखने पर रोक लगाती है। इसके अलावा, संधि में कहा गया है कि अंतरिक्ष सभी का है और कोई भी देश उसके ऊपर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता है। सवाल यह है कि अगर अंतरिक्ष सभी का है, तो अंतरिक्ष में व्यापार करने का अधिकार किसको है और कितना है? क्या भविष्य में अंतरिक्ष से निकाले जाने वाली धातुओं पर सभी का हक होगा या भविष्य में सभी देशों के बीच इसके दोहन की होड़ देखने को मिलेगी?

अंतरिक्ष कानून की विशेषज्ञ प्रोफेसर फ्रांसेस्का स्पैग्नुओलो एक इंटरव्यू में कहती हैं, "हमारे पास वर्तमान में जो कानूनी ढांचे हैं, वे पुराने हो चुके हैं और आधुनिक अंतरिक्ष अभियानों की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।" कई देश स्थापित कानूनों को खुलेआम दरकिनार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला देते हुए अंतरिक्ष में सैन्य अभियान चलाने में सक्षम एक स्पेस फोर्स बना ली है। यह अंतरिक्ष कानून का उल्लंघन है लेकिन कानूनों के अनुपालन के मामले में जवाबदेही को तय करने की फिलहाल कोई प्रक्रिया नहीं है। यह अभाव स्थिति को और गंभीर बना रहा है। डर है कि आने वाले दिनों में अंतरिक्ष नई लड़ाइयों का रंगमंच बनकर न उभर जाए।