आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं कर पाएंगी कि गांधी जैसा हाड़-मांस का कोई मनुष्य इस धरती पर रहा होगा- अल्बर्ट आइंसटीन

आज गांधी की बहार है! जिधर देखिए उधर ही गांधी खड़े हैं। अखबार पटे हैं, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी आयोजनों में गांधी के चित्र तथा सुवाक्यों की झड़ी लगी हुई है। सरकारी विभागों को आदेश मिला है कि गांधी:150 का अायोजन होना ही चाहिए। एक बड़े निगम के बड़े अधिकारी ने परेशान हो कर पूछा- क्यों, क्या, कैसे करें हम यह आयोजन? और फिर यह भी कि हमारे यहां कोई जानता भी नहीं है कि इस आदमी के बारे में जानने लायक बचा क्या है कि जो हम नहीं जानते हैं? फिर अपने आप से ही जरा धीमी आवाज में बोले- हम यह भी तो नहीं जानते हैं कि हम क्या नहीं जानते हैं?

मोहनदास करमचंद गांधी के साथ यह बड़ी दिक्कत है! हम सब उसे इतना अधिक जानते हैं (हर चौराहे पर रोज ही तो उससे मिलते हैं!) कि उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जानना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि हमने उन्हें इतिहास का विषय बना दिया है, वर्तमान से उनका कोई नाता बनाया ही नहीं। देखिए न, एक पूरी-की-पूरी सरकार हैरान-परेशान है कि उसने तो योजनापूर्वक उसके हाथ में झाड़ू पकड़ा कर, अपनी स्मार्ट सिटी की किसी सड़क किनारे उसे खड़ा कर दिया था कि बच्चू अब यहीं रहो अौर मक्खियां उड़ाते रहो! उसकी ऐसी ड्यूटी लगाने से पहले सरकार ने उसका चश्मा भी उतार लिया था, ताकि वह इधर-उधर, दूर तक न देख सके। यह आदमी वहां खड़ा भी हो गया। सबको शुरू में ऐसा ही लगता रहा है कि इस आदमी से अपना कहा कुछ भी करवाना या कहवाना एकदम आसान है। ब्रितानी साम्राज्यवाद भी कितने लंबे समय तक इसी मुगालते में रहा। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई कभी उससे ऐसा कुछ भी करवा या कहवा नहीं सका जिसे करना या कहना उसे नैतिक और न्यायप्रद नहीं लगा। अब देखिए न, उनकी काल्पनिक स्मार्ट सिटी के सड़क किनारे इसके खड़े रहने मात्र से इतनी धूल उड़ रही है कि सिटी की तो छोड़िए, पूरी सरकार का चेहरा ही धूल-धूल हुआ जा रहा है।

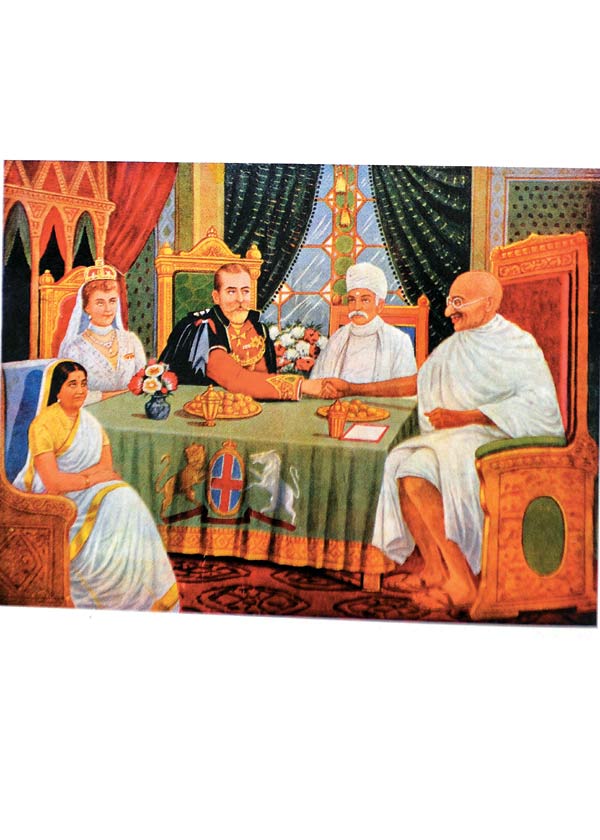

ऐसी कोशिशें पहले भी हुईं हैं। एक वायसरॉय साहबान (अगर भूलता नहीं हूं तो लिनलिथगो!) ने भी कहा कि ये लोग नहीं समझते हैं कि आप तो संत हैं, आपको राजनीतिक क्षुद्रताओं में ये लोग नाहक ही घसीटते हैं! वे चाहते तो थे कि और कुछ नहीं तो ऐसे ही किसी बहाने यह आदमी हमारे रास्ते से दूर तो हटे! लेकिन गांधी ने तपाक से कहा, “मेरा महात्मापना अगर कुछ है तो आप जिसे क्षुद्र राजनीति कह रहे हैं, उसकी क्षुद्रता को खत्म करने में ही भलाई है। मैं राजनीति का चेहरा बदलने में लगा हूं।” आज भी ‘कई चतुर जानकार’ आपको मिल जाएंगे कि जो कुछ इस अंदाज में कहें, जैसे कोई रहस्य खोल रहे हों। कहेंगे आपसे कि आप गलतफहमी में मत रहिएगा, गांधी जी बहुत चतुर, चालाक, धुरंधर राजनीतिक थे! आप देख ही रहे हैं कि उन्हें ‘चालाक बनिया’ कहने वाला अभी असत्य की सबसे बड़ी दूकान खोले बैठा है। ऐसे लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि एक सच्चा इनसान अपने जीवन के प्रत्येक पल में परिपूर्ण होता है और परिपूर्णता में जीता है-एक साथ कई-कई मोर्चों पर जीतता हुआ, लड़ता हुआ, कुछ बनाता, कुछ मिटाता हुआ! उसका लड़ना भी जीने का ही एक तरीका होता है।

1942 के तूफानी दिन थे। सारा संसार दूसरे विश्वयुद्ध की आग में जलने को बढ़ा जा रहा था और हमारी आजादी के सारे नेता इस उलझन में पड़े थे कि फासिज्म के खिलाफ लड़ने की तैयारी में लगे इंग्लैंड समेत मित्र राष्ट्रों को इस वक्त किसी मुश्किल में डालना चाहिए या नहीं? उनका तर्क सीधा था: एक बार हिटलर का फासिज्म परास्त हो जाए तो फिर हम अपनी आजादी की मांग और लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। गांधी इस तर्क का खोखलापन समझ रहे थे। बोले, अगर इंग्लैंड और मित्र राष्ट्र सच में फासिज्म के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में लड़ाई लड़ने उतरे हैं तो उन्हें अपनी ईमानदारी का परिचय देना होगा। उनकी कसौटी यह है कि वे भारत को उसकी आजादी सौंप दें! आखिर गुलाम भारत यह फैसला कैसे कर सकता है कि उसे फासिज्म की लड़ाई में कब और कैसे उतरना है? आजाद भारत ही इस बात का फैसला करेगा कि यह लड़ाई यदि फासिज्म के खिलाफ है तो उसे इसमें क्या भूमिका अदा करनी है। और वह आज से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका अदा भी कर सकता है। लेकिन उसकी अनिवार्य शर्त है कि उसे आजाद किया जाए। कांग्रेस के दिग्गज अवाक् रह गए! वे गांधी का रास्ता पकड़ने को तैयार भी नहीं हो पा रहे थे और गांधी की बात का कोई जवाब भी नहीं था उनके पास।

अपनी बात कह कर गांधी रुके नहीं। उन्होंने कांग्रेस को समझा दिया- कांग्रेस साथ दे, न दे, वे ऐसी एक निर्णायक लड़ाई छेड़ने जा रहे हैं। यह ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन की पूर्वपीठिका थी। किसी ने सावधान किया-आपके इस आह्वान से देश में आग लग जाएगी! वे तत्क्षण बोले-अब तो इस आग में उतर कर ही मुझे हिंद की आजादी खोजनी होगी। मैं अब और इंतजार करने को तैयार नहीं हूं।

कांग्रेस ने गांधी को देखा, देश का मन देखा और उसकी समझ में आ गया कि यह आदमी इस दावानल में कूदेगा जरूर, और जैसा हमेशा होता आया है वैसा ही फिर होगा कि यह आदमी जिधर जाएगा, देश भी उधर ही जाएगा; छूट जाएंगे हम! कांग्रेस बार-बार गांधी को अस्वीकार करती थी, उनसे अलग और दूर जाने की कोशिश करती थी लेकिन जनता से पीछे छूट जाने का भय उसे बार-बार गांधी के पास आने को मजबूर करता था। इसलिए 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में जब कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ तो मंच पर गांधी अकेले नहीं, पूरी कांग्रेस के साथ बैठे थे; और कांग्रेस के उन्हीं दिग्गज नेताओं ने गांधी के ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन के प्रस्ताव के समर्थन में बड़े-बड़े व्याख्यान दिए। और अगली सुबह, जब सूरज भी उगने की कसमसाहट में था, गांधी उन्हें ले कर गए कहां? सभी-के-सभी जेलों में बंद कर दिए गए-आजादी के आंदोलन की सबसे लंबी जेल!

गांधी की इस हैसियत और पकड़ की काट निकालने के लिए साम्राज्य ने जिन्ना साहब को खड़ा किया था। अब पाकिस्तान की उनकी बात हवा में फैलती जा रही थी। गांधी हवा का रुख पहचान रहे थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने गांधी को रणनीति समझाई: हम जिन्ना साहब की पाकिस्तान की मांग का अभी समर्थन करें, ताकि आजादी की इस आखिरी लड़ाई में सबकी ताकत लगे, कोई फूट न पड़े। एक बार यह लड़ाई पूरी जीत लें हम फिर देखेंगे कि जिन्ना साहब से कैसे निबटना है। ऐसी रणनीति गांधी को कैसे पचती! उन्होंने ‘भारत छोड़ो’ का अपना प्रस्ताव पेश करते हुए उसी मंच से कहा- मैं जिसे गलत मानता हूं उसका समर्थन करूं, ताकि आगे का रास्ता साफ हो सके, ऐसी लड़ाई मेरी नहीं है। पाकिस्तान एक गलत बात होगी, सो मैं जिन्ना साहब को साथ लेने के लिए उनके पाकिस्तान का समर्थन कैसे करूं!

गांधी ने एक नहीं, कई मुसीबतें हमारे सिर मढ़ दीं। उनके बिना हम मजे से जी रहे थे। कितने मजे से अंग्रेज बने रह कर, उनकी सोहबत का सारा आनंद लेते हुए हम उनसे सालाना जंग कर लेते थे! इस आदमी ने आ कर मुसीबत पैदा कर दी। इसने बताया कि जिससे लड़ रहे हो, जिससे असहमत हो तुम उसके जैसे बन और रह कैसे सकते हो? इसने ही यह कीड़ा हमारे मन में डाल दिया कि जैसे आजादी का कोई विकल्प नहीं है, वैसे ही लड़ाई का भी कोई विकल्प नहीं है और लड़ाई में कायरता, क्रूरता या चालाकी नहीं, वीरता और सत्य की धीरता काम देगी। जरा सोचिए तो कि किसने और कब कहा था कि दुश्मन से लड़ने में भी कायरता, क्रूरता, चालाकी, हिंसा, झूठ की जगह नहीं है? ये सारी बलाएं गांधी ही हमें सौंप गए हैं।

दुनिया में कहीं गांधी नहीं हुए लेकिन आजादी तो सबको मिली। लेकिन फर्क यह हुआ कि दूसरों की आजादी रह गई, हमारी आजादी नई संभावना बन गई। हालांकि हमें आधी-अधूरी आजादी मिली और वह भी बहुत रक्त-रंजित मिली, लेकिन उसकी संभावनाओं की चर्चा आज भी दुनिया भर में चलती है। दुनिया आज भी उस लड़ाई की संभावना को समझने में लगी है जिसमें लड़ते तो पूरी ताकत से हैं लेकिन इस बद्धता के साथ कि सामने वाले की जान नहीं लेनी है। यह लड़ाई का अलग ही रूप है जो संसार को गांधी से मिला। गांधी ने पहली बार हमें सिखाया कि बहादुरी जान लेने में नहीं, देने में है। आप जीते किस तरह हैं यही नहीं, आप मरते किस तरह हैं, यह भी आपकी आजादी का दिल और दिमाग बनाता है। इसलिए गांधी के लिए साध्य-साधन विवेक आदर्श का नहीं, व्यावहारिकता का सवाल बन जाता है। तुम गलत या अशुद्ध रास्ते चल कर साध्य तक पहुंचोगे, तो वह रास्ता ही तुम्हारे साध्य का स्वरूप बदल देगा, यह कहने का साहस और उस पर टिके रहने का आत्मविश्वास गांधी से मिला है संसार को।

उसने कहा कि अहिंसा अगर रणनीति है तो धेले भर भी इसकी कीमत नहीं है; और इससे भी सच्ची बात यह कि यदि यह रणनीति है तो हमारे-आपके काम की नहीं है, क्योंकि रणनीति तो रणक्षेत्र में उतरा सैनिक या सेनापति, दुश्मन की क्षमताओं और अपनी सीमाओं को देख-समझ कर बनाता है। इसलिए कभी, किसी काल में, किसी के काम आई अहिंसा की रणनीति आज हमारे काम आएगी, यह कैसे संभव है? अहिंसा जब मूल्य बन कर हमारे पास आती है तब वह हममें ही एक बुनियादी परिवर्तन कर देती है। कल तक जो लड़ाई हथियारों से हो रही थी वह अहिंसक लड़ाई बनी कि वे सारे वाह्य हथियार गिर जाते हैं और आप खुद हथियार बन जाते हैं। हिंसा अपने हाथ में संहार या प्रहार का कोई-न-कोई साधन ले कर ही शुरू होती है और परमाणु बम तक पहुंचती है; अहिंसा अपने हाथ में कुछ भी नहीं लेने से शुरू होती है और अंतत: इनसान को ही हथियार बना लेती है। तब तुम्हारा चलना, बोलना, कहना यानी कि तुम्हारा होना ही वह कसौटी बन जाता है जहां से अहिंसा जन्म भी लेती है और परवान भी चढ़ती है।

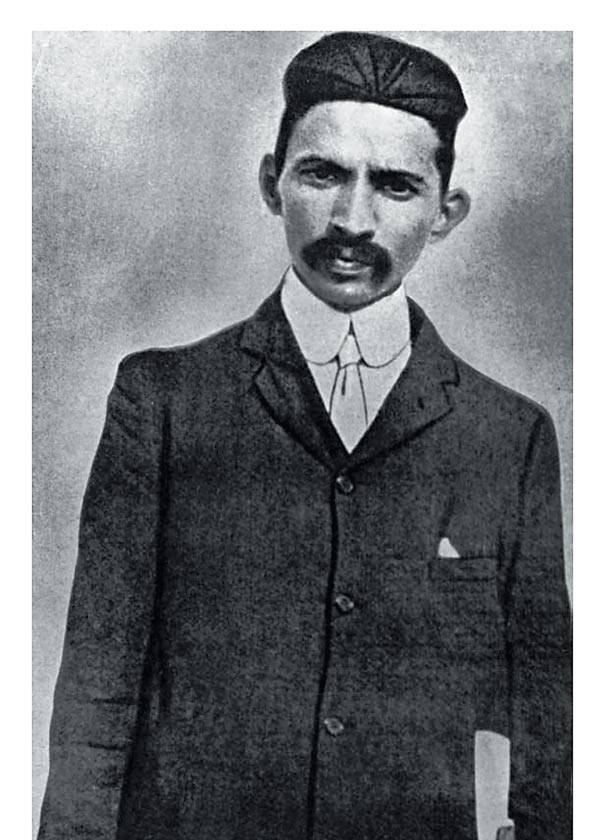

बैरिस्टर मोहन दास से महात्मा गांधी तक के सफर में हम जो देख नहीं पाते हैं वह है गांधी की खुद से हुई भयंकर लड़ाई! संसार में शायद ही कहीं किसी इनसान ने खुद से ऐसा युद्ध लड़ा होगा- बुद्ध भी ऐसे ही युद्ध में लगे इनसान हैं लेकिन गांधी से उनकी लड़ाई कुछ आसान बन जाती है क्योंकि उन्होंने लड़ाई का मैदान बदल लिया, जीवन के नहीं, वे वैराग्य के साधक बन गए। गांधी इसी सांसारिक मैदान में खड़े रहते हैं और हमारी आंखों के सामने अपनी साधना का सारा युद्ध लड़ते हैं। वे कुछ सिद्धि पा कर हमारे बीच नहीं आते हैं कि मुझे उपलब्ध हुआ ज्ञान आपको देता हूं। वे लोक-अखाड़े में ही अपना ज्ञान खोजते हैं, पाते हैं और लोक को उसमें दीक्षित करते हैं। अगर मैं कहूं कि लोक का दीक्षित होना ही उस ज्ञान की असली कसौटी है, तो भी गलत नहीं होगा। जिसे लोक अपना न सके, बरत न सके और रोज-रोज के जीवन में जिसका इस्तेमाल न कर सके, गांधी के लिए वैसा ज्ञान काम का नहीं है। मूल्य का स्वभाव ही है कि वह मूल को छूता है, रणनीति हमेशा चमड़ी तक पहुंच कर दम तोड़ देती है।

जीने के लिए सांस की शर्त है, ऑक्सीजन का सिलिंडर ले कर घूमना उसका विकल्प है ही नहीं। हिंसा-अहिंसा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हिंसा या क्रोध या घृणा की लाचारी यह है कि उसकी उम्र बहुत कम होती है। आप कितने वक्त तक नाराज या किसी के प्रति घृणा पाले रख सकते हैं? आप पूरा जोर लगा लें तो भी यह भाव दम तोड़ने लगता है, इसकी व्यर्थता महसूस होने लगती है। आपमें इतना मानसिक/ नैतिक बल न हो कि आप इसे स्वीकार कर लें और पीछे हट जाएं, यह बात दीगर है। दक्षिण अफ्रीका के जनरल स्मट्स ने यही तो लिखा था, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को कि तुमसे मेरी लड़ाई है लेकिन मैं लड़ूं कैसे तुमसे कि तुम ही हो कि जो मेरे हर संकट में मेरी ढाल बन जाते हो! हिंसा बदला लेने का सुख देती है, वक्ती जीत का अहसास भी कराती है लेकिन टिकती नहीं है। अहिंसा मूल्य बनती है तभी साकार होती है और यह एक साथ ही, या साथ-साथ ही, दोनों को विजय तक ले जाती है। अहिंसा सामने वाले को, प्रतिपक्षी को भी अपने दायरे में ले कर चलती है, इसलिए ज्यादा प्रभावी होती है।

आधुनिक अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री परेशान हैं कि विकास के लिए पूंजी निहायत जरूरी है लेकिन उसी पूंजी का जैसे ही संचय होता है, वह व्यवस्था को दीमक की तरह चाटने लगती है। तो पूंजी तो चाहिए लेकिन उसका केंद्रीकरण न हो, यह कैसे साधा जा सकता है, यह यक्ष प्रश्न तब भी था, आज भी है। मार्क्स ने इसका गहन अध्ययन किया और फिर यह निदान सामने रखा कि पूंजी को व्यक्ति के नहीं, राज्य के हाथ में रहना चाहिए। साम्यवाद इसी दर्शन की पैदावार है। व्यक्ति के हाथ से निकल कर पूंजी राज्य के हाथ में तो पहुंची लेकिन दुनिया ने देखा कि उससे एक नए किस्म का पूंजीवाद पैदा हुआ जिसे स्टेट कैपटलिज्म कहते हैं।

यूगोस्लाविया की साम्यवादी क्रांति के जनकों में एक मिलोवान जिलास को, क्रांति की सफलता के बाद, अपने ही कॉमरेड मार्शल टीटो की जेल में जगह मिली। वहां बैठ कर जिलास ने एक किताब लिखी: ए न्यू क्लास; और बताया कि राज्य के हाथ में पूंजी देने का हमारा जो साम्यवादी प्रयोग हुआ, उसने समाज में एक नया ही वर्ग खड़ा कर दिया है जिसके हाथ में पूंजी और सत्ता का ऐसा केंद्रीकरण हुआ है कि जैसा इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं था। इसने समाज को एक नई गुलामी में डाल दिया है। यहां गांधी आते हैं और कहते हैं कि उत्पादन को हम जितना विकेंद्रित करेंगे, पूंजी भी उतनी ही बंटती जाएगी और समाज उन छोटी-छोटी पूंजियों को नियंत्रित कर, अपनी स्वतंत्रता, समता और आवश्यकता को संभाल सकेगा। वे बताते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की दूरी को पाटे बिना एकत्रित पूंजी के दुष्परिणाम से बचना संभव ही नहीं है। गांधी का खादी-ग्रामोद्योग कपड़ा बनाने और पापड़ बेलने के लिए नहीं था, वह पूंजी और सत्ता की दुरभिसंधि को काटने की युक्ति थी। आज जब दुनिया भर में मंदी छाई है और इतनी लंबी चलती जा रही है कि सारी दुनिया के सारे अर्थशास्त्री मिल कर भी कोई रास्ता तलाश नहीं पा रहे हैं, गांधी का यह अर्थशास्त्र प्रयोग के लिए सबको ललकार रहा है।

गांधी के चिंतन में गांव तो था लेकिन उनका गांव वह नहीं था जो हमें शहरों के उच्छिष्ट के रूप में आज हर जगह दीखता है। आज के नगर-महानगर हमारी मानसिक, शारीरिक, आत्मिक विकृति के नमूने हैं जिनके लिए गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि इन महानगरों में गुंडों की फौज होगी और वेश्याओं की गलियां होंगी! जवाहरलाल को लिखे अपने प्राय: आखिरी खत में, जिसमें वे उन्हें अपने साथ वैचारिक बहस के लिए ललकारते हैं ताकि भावी पीढ़ी के लिए यह दर्ज हो जाए कि उनमें और उनके घोषित उत्तराधिकारी के बीच कैसी और कितनी गहरी खाई है, वे यह साफ करते हैं कि उनकी कल्पना के गांव वे नहीं हैं कि जो आज दिखाई देते हैं। वे गांव की सबसे बड़ी ताकत उसका आमने-सामने का, खुली किताब जैसा जीवन मानते हैं। ‘फेस-टू-फेस’ समाज बना रहे और उसके भीतर की जीवन-शैली बदले, इसकी कोशिश वे करते हैं। आप खुद ही देखिए न कि महानगरों और शहरों के जीवन को हम आज जहां पहुंचा पाए हैं, क्या उसमें कुछ भी ऐसा है कि जो हम संभाल और संवार पा रहे हैं? मुंबई जैसे एक महानगर को बस चलाए भर रखने में हमारा दम फूल रहा है!

आज का ताजा पागलपन है कि हम हर बड़े नगर-महानगर में मेट्रो का जंगल पैदा कर रहे हैं। जहां सारा पर्यावरण दम तोड़ रहा है वहां यह मशीनी घोड़ा ऑक्सीजन पैदा करेगा कि कार्बन का दमघोंटू संकट और गहरा करेगा? यह रास्ता अवैज्ञानिक है, अशक्य है और अमानवीय है। इसलिए हम लौटें या न लौटें प्रकृति तो लौटने की तरफ मुड़ चुकी है। वह हर तरह से अपना असहकार प्रकट कर रही है। वह बेहद गर्म हो रही है, उबल रही है, उफन रही है, वह कम-से-कम पैदा कर रही है और अधिक-से-अधिक लागत मांग रही है। पहले उसने कई संकेत दिए कि हम जिस राह पर गए हैं उसके साथ वह कदमताल नहीं कर सकेगी। अब वह संकेत नहीं दे रही है, जहां, जब उसे मौका मिल रहा है, वह हमला कर रही है। वह कह रही है कि आपको उस विकास की तरफ जाना ही होगा जिसमें मनुष्य और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक व पालक होंगे। आप उसे गांव कहें कि शहर कि महानगर कि स्मार्ट सिटी, गांधी को फर्क नहीं पड़ेगा।

गांधी का ‘राष्ट्रवाद’ व्यक्ति की निजी गरिमा और स्वाभिमान से जुड़ता है, उसे भीड़ के साथ नहीं जोड़ता है। गांधी सुराज नहीं, ‘स्वराज्य’ की बात करते हैं बल्कि यह भी कहते हैं कि ‘स्वराज्य’ ही ‘सुराज’ है। आज बड़े शोर-शराबे के साथ जिसे ‘राष्ट्रवाद’ कह कर हमें पिलाया जा रहा है, दरअसल, वह राष्ट्र को खंड-खंड अपनी मुट्ठी में करने की कुटिल चाल भर है; अपनी सांप्रदायिकता को छिपाने का फूहड़ उपक्रम भर है। आधुनिक इतिहास में खोजें तो जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत में जड़ विश्वास करने वाली एक धारा मिलती है जो हिटलर, सावरकर से चलती हुई संघ परिवार तक पहुंचती है, जिसमें यहां-वहां कई-कई गुरुजी वगैरह शामिल हो जाते हैं। इस ‘राष्ट्रवाद’ में मंत्र कहीं से आता है और तंत्र में आपको ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस ‘राष्ट्रवाद’ का दूसरा नाम ही ‘मॉब लिंचिंग’ है। अब सवाल है तो यह कि क्या कोई राष्ट्र भीड़ के हवाले किया जा सकता है?

‘स्वराज्य’ में चयन की स्वतंत्रता होती है, ‘राष्ट्रवाद’ में आपका चयन होता है। ‘राष्ट्रवाद’ के लिए धर्म एक हथियार है जिसके बल पर अपने से अलग, अपने से असहमत और अपने विरोधी की गर्दन काटी जा सकती है। अगर धर्म इस काम नहीं आता हो या नहीं आ सकता हो तो इन सारे धर्मावलंबियों को धर्म छोड़ने या बदलने में क्षण न लगे! गांधी का धर्म उन्हें सिखाता है कि आदमी के भीतर, हर आदमी के भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करना ही सबसे बड़ा धर्म है।

किसी ने पूछा- हमारे लिए, दुनिया के लिए आपका कोई संदेश हमें मिले! गांधी ने बस एक छोटा-सा वाक्य कह दिया, “मेरा जीवन ही मेरा संदेश है!” बस यही आखिरी संदेश है-मैं जिस तरह जिया हूं उसे देखो और उससे तुम्हारे जीने में मदद मिलती हो तो बस है। अब मैंने उसमें यह भी जोड़ दिया है कि मेरा जीवन ही नहीं, मेरा मरना भी मेरा संदेश है। कैसे जिएं और किन बातों के लिए मरें, यह समझना हो और अपने लिए कुछ पाना हो तो गांधी का जीना और मरना आपके लिए भी उनका आखिरी संदेश बन जाएगा।

गांधी के साथ हमारी मुश्किल यूं आती है कि वह हमारे पढ़ने से, साधना से, कर्मकांड से, प्रतीकों से चिपकने से हाथ आता ही नहीं है। उसे समझना हो या कि उसके पास पहुंचना हो, तो वह उसके साथ चले बिना संभव नहीं है। गांधी की पूजा नहीं, गांधी की दिशा में छोटा-बड़ा सफर ही उन्हें ही नहीं, हमें भी जिंदा रख सकेगा।

(लेखक गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, गांधी अध्येता, प्रखर टिप्पणीकार हैं)