वह 15 मार्च 1977 की रात मानो जगराता की थी। कई शहर और शायद गांव भी जगे हुए थे, खासकर उत्तर और पूर्वी भारत में, शायद देश के बाकी हिस्सों में भी। वह सिर्फ चुनाव और राजनीति की ही जिज्ञासा नहीं थी, कुछ और बड़ी चीज थी, शायद लोकतंत्र और अपने अधिकारों की वापसी की अकुलाहट। शाम घिरते ही यह अफवाह सड़क दर सड़क, गली दर गली, माहल्ले दर मोहल्ले फैलने लगी कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इंदिरा गांधी और अमेठी में संजय गांधी चुनाव हार गए हैं। खबर नहीं थी, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो तो मौन था। ज्यादा लोग ट्रांजिस्टर, रेडियो पर कान लगाए बीबीसी की बुलेटिनें सुने जा रहे थे। कुछ चौक-चौराहे पर किसी ट्रांजिस्टर वाले को घेरे गोलाकार भीड़ खड़ी थी। बीबीसी तब लोगों को खबर का इकलौता भरोसेमंद स्रोत लगता था। आधी रात के ठीक पहले बीबीसी पर इंदिरा और संजय गांधी की हार की खबर आई तो अट्टहास और कोलाहल गूंज उठा। कहीं पटाखे भी फूटने लगे। अगली सुबह शायद ही कोई घर में था। ऐसा एहसास हवा में तारी था, जैसे सुबह बदल गई, सूरज की किरणें बदल गई हैं। लोग खिले हुए थे। वह नजारा उसके बाद के दशकों में कभी नहीं दिखा, शायद स्वतंत्रता मिलने पर 1947 में और भी व्यापक रहा होगा, जिसकी कल्पना बाद की पीढि़यां नहीं कर पाएंगी।

अब तो इमरजेंसी की आधी सदी हो गई। बेशक, उसका जश्न मनाना बनता है, लेकिन यह सवाल भी मुंह बाए खड़ा है कि उस लोकतंत्र के अंधियारे से निकले तो इतने वर्षों में कहां पहुंचे? क्या लोकतंत्र और अपने अधिकारों को मजबूत कर पाए? या, बकौल विपक्ष, अघोषित इमरजेंसी के जाले में ऐसे उलझ गए हैं, जहां अधिकारों की बातें ही गौण होती जा रही हैं। इसे नापने के पैमाने वहीं से मिलेंगे, जिससे बाहर निकलने की जिज्ञासा तब उत्कट हो चली थी।

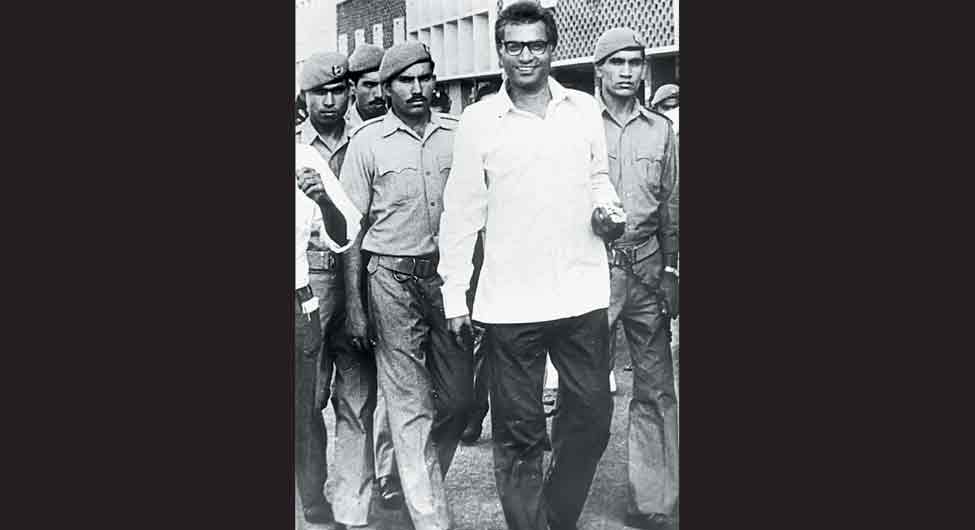

गिरफ्तारीः इमरजेंसी के दौरान सोशलिस्ट नेता जॉर्ज फर्नांडिस को कड़ी जेल यातना मिली

तो, आइए देखें, वह इमरजेंसी किन व्यवस्थाओं की प्रतीक थी। सारे नागरिक अधिकार मुल्तवी कर दिए थे। एडीएएम जबलपुर मामले से चर्चित सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ का 4-1 से फैसला याद कर लीजिए, जिसने सुनाया कि नागरिक अधिकार मुल्तवी किए जा सकते हैं। उसमें जज भी कम बड़े नहीं थे, पी.एन. भगवती, वाई.वी. चंद्रचूड़ जैसे नामी जज भी समर्थन में थे। विरोध में मत देने वाले इकलौते एच.आर. खन्ना को प्रधान न्यायाधीश की अपनी बारी गंवानी पड़ी थी। न्याय-अन्याय, नियम-कायदे के पैमाने ही बदल दिए गए थे।

घोर केंद्रीकरण था, जहां प्रधानमंत्री सचिवालय के अलावा कोई शक्ति केंद्र नहीं था, कैबिनेट भी नहीं। इस कदर कि इंदिरा गांधी की अंदरूनी मंडली के रसूखदार पी.एन. हक्सर ‘‘प्रतिबद्ध नौकरशाही’’ का विचार आगे बढ़ा रहे थे। समूची कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी और उनके परिवार के प्रति वफादारी और चापलूसी ही सर्वोच्च गुण था। तब के कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरूआ का ‘‘इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा’’ का उद्घोष भी याद आ सकता है। जो इस राय के नहीं थे, जैसे जगजीवन राम तो उन्हें बाद में सीएफडी बनाकर अलग होना पड़ा या चंद्रशेखर, मोहन धारिया जैसे जेल के हवाले किए गए।

मुखर विपक्ष को तो तकरीबन समूचा ही जेलों में बंद करके शून्य कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जैसे स्वतंत्रता आंदोलन की सम्मानित शख्सियत को भी हिरासत में लेने में कोई हिचक नहीं दिखाई गई, जबकि कुछ साल पहले 1971 की जंग के दौरान इंदिरा गांधी के अनुरोध पर वे दुनिया भर में घूमकर बांग्लादेश के पक्ष में माहौल बनाने में अहम किरदार निभा चुके थे। अमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक, इमरजेंसी के बीस महीनों (25 जून 1975-21 मार्च 1977) में करीब 1,40,000 राजनैतिक बंदियों को बिना मुकदमा चलाए जेलों में रखा गया था।

संविधानेत्तर सत्ताओं का बोलबाला था। इंदिरा के बेटे संजय गांधी सबसे बड़े सरकार थे, जबकि वे किसी ओहदे पर नहीं थे। वे सरकारी कार्यक्रम का ऐलान भी करते और उस पर डंडे के जोर से अमल भी करवाते। उनके ‘‘शहरी पुनरोद्धार’’ और ‘‘जनसंख्या नियंत्रण के लिए जबरन नसबंदी’’ कार्यक्रम ने ऐसी तबाही मचाई कि वे मिसाल बन गए और उत्तर भारत में गरीब, निचली जातियों, अल्पसंख्यकों के कांग्रेस से कटने का सबसे बड़ा कारण बने। 1976 में 83 लाख नसबंदी, ज्यादातर जबरन हुई, जो पिछले साल 27 लाख से चौगुने के आसपास थी। अनेक मिसालें तो नाबालिगों और 70-75 साल पार बुजुर्गों की थीं। राज्यों के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने संजय को खुश करने के लिए जबरन नसबंदी को बढ़-चढ़कर बढ़ावा दिया।

फिर, उनकी शहरी सफाई योजना की तो भयावह यादें पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट कांड है। तब संजय गांधी की सहयोगी रुखसाना सुल्ताना और डीडीए के वाइस चेयरमैन जगमोहन खुद कानून बन गए थे। दिल्ली में तब 7,00,000 लोगों को तोड़फोड़ की वजह से विस्थापित होना पड़ा था।

संजय गांधी को खुश करने के लिए कई राज्य सरकारों ने भी ‘‘अतिक्रमण’’ हटाओ अभियान चलाया। ज्यादातर लोगों को एकाध दिन या कुछ घंटों का नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया। बिहार और हरियाणा में तो अदालती मामलों से बचने के लिए नोटिस ही देना मुनासिब नहीं समझा गया। इसके बजाए अखबारों, रेडियो से या हरियाणा में ढोल बजाकर इत्तिला किया गया या कई मामलों में जानकारी देना जरूरी ही नहीं समझा गया। कई राज्यों में कानून भी बना लिए गए। मसलन, महाराष्ट्र खाली भूमि अधिनियम 1975, बिहार सार्वजनिक अतिक्रमण अधिनियम 1975, और मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम। इन कार्रवाइयों में भारी पुलिस बंदोबस्त हुआ करता था, जो लोगों को मीसा या डीआइआर के तहत गिरफ्तारी की धमकी दिया करता था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ही 12,000 झोपड़ियां ध्वस्त की गईं, पुणे में 1285 झोपड़ियां और 29 दुकानें तोड़ी गईं। ये मोटे आंकड़े हैं।

इमरजेंसी के दौरान ऐसा ही हमला मजदूरों के अधिकारों पर भी हुआ। यह रुख इंदिरा गांधी के 1971 का चुनाव गरीबी हटाओ के नारे पर जीतने से उलट पूंजीवाद और तेज शहरीकरण के पक्ष में था। यही नहीं, प्रीवीपर्स हटाने, बैंक, खदान राष्ट्रीयकरण से अपनी छवि गरीब हितैषी बनाने की कोशिश कर चुकीं इंदिरा गांधी के लिए भी विचित्र था। मजदूर अधिकारों और ट्रेड यूनियनों पर हमले बेतहाशा बढ़ गए थे। हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया गया, वेतन बढ़ोतरी में रोक लगाई गई और बोनस को धीरे-धीरे समाप्त किया जाने लगा। विपक्षी एचएमएस, सीटू, एआइयूटीसी यूनियनों के नेताओं को बंदी बना लिया गया। राज्य सरकारों से 500 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए मजदूरों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों से बनी द्विपक्षीय काउंसिलों का गठन करने को कहा गया था। इसी तरह की समितियों का गठन केंद्र ने प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए किया। निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की गई। मकसद यह दिखावा करना था कि फैसलों में मजदूरों की भागीदारी है, लेकिन ये समितियां मैनेजमेंट के पक्ष में थीं और उन्हें छुट्टियों (रविवार सहित) में कटौती, बोनस, वेतन में बढ़ोतरी न होने पर सहमति और छंटनी की इजाजत देकर कथित तौर पर ‘‘उत्पादकता’’ बढ़ाने का काम सौंपा गया था।

जुटानः जयप्रकाश नारायण (बीच में) के साथ अटल बिहारी बाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह

इन सब वजहों से सवाल यह नहीं था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहेंगी या नहीं, बल्कि मुद्दा यह था कि देश में लोकतंत्र बचा रहेगा या नहीं। इन सबका असर उत्तर, पश्चिम और पूरब में सबसे ज्यादा था, इसलिए 1977 के चुनाव में कांग्रेस का इन इलाकों में सूपड़ा साफ हो गया था।

वैसे, यह सही है कि इमरजेंसी लगाने का फैसला इंदिरा गांधी के लिए उनके खिलाफ समाजवादी नेता राजनारायण की चुनाव याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले से अनिवार्य हुआ। 12 जून 1975 को हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री को अपने चुनाव अभियान के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया, उनके चुनाव को रद्द घोषित कर दिया और उन्हें छह साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। उन्हें मंच बनाने के लिए राज्य पुलिस का इस्तेमाल करने, चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर की सेवाओं का लाभ उठाने और राज्य बिजली विभाग से बिजली का इस्तेमाल करने जैसे आरोपों में दोषी करार दिया गया था। हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अवकाश जज न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने 24 जून को बरकरार रखा, लेकिन उन्हें बड़ी बेंच के फैसले तक बतौर प्रधानमंत्री बने रहने की इजाजत दी थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने हाइकोर्ट के फैसले को पलट दिया और उनका चुनाव जायज ठहरा दिया। लेकिन हाइकोर्ट के फैसले के बाद और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के तेज होने से भी इमरजेंसी का फैसला जल्दबाजी में हुआ होगा (देखें, इमरजेंसी की तवारीख)।

लेकिन इन सबकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो रही थी। दरअसल इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में बड़े नेताओं और पार्टी की व्यापक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग होने के लिए 1969 में पार्टी में टूट करवा दी थी। पुराने कांग्रेसी कांग्रेस (ओ) में रह गए और उनकी कांग्रेस (आर) कहलाई। कांग्रेस के अधिकांश सांसदों ने प्रधानमंत्री का साथ दिया। इंदिरा की पार्टी से पुरानी कांग्रेस अलग किस्म की थी, जो आंतरिक लोकतंत्र की परंपराओं वाली एक मजबूत संस्था थी। कांग्रेस (आर) में केवल इंदिरा गांधी और उनके परिवार के प्रति वफादारी और चाटुकारिता ही काम करती थी। फिर, 1971 के आम चुनावों में उन्हें भारी बहुमत (518 में से 352 सीटें) मिला। उसी साल के आखिर में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में बांग्लादेश बनने के बाद तो इंदिरा गांधी में अहंकार और घमंड के भारी दर्शन होने लगे थे।

उधर, युद्ध में भारी खर्च से अर्थव्यवस्था डगमगाई और महंगाई बढ़ी तो देश भर में विरोधों का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआती आंदोलनों में अहम गुजरात में दिसंबर 1973 और मार्च 1974 के बीच हुआ नव निर्माण आंदोलन था। मार्च-अप्रैल 1974 में, बिहार छात्र संघर्ष समिति के बिहार सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण कूद पड़े। अप्रैल 1974 में पटना में जेपी ने ‘‘संपूर्ण क्रांति’’ का आह्वान किया। एक महीने बाद देश की सबसे बड़ी यूनियन, रेलवे कर्मचारी यूनियन ने देशव्यापी रेलवे हड़ताल की। इस हड़ताल का नेतृत्व तेजतर्रार ट्रेड यूनियन नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने किया, जो ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के अध्यक्ष थे। वे सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी थे। इसी की परिणति इमरजेंसी में हुई और लोकतंत्र के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आईं। बाकी इतिहास के घटनाक्रम के लिए तवारीख देखें।

अब आइए, मौजूदा दौर में। इमरजेंसी को 50 साल बाद याद करने का एक ही मकसद होना चाहिए कि हम उससे सबक लें और लोकतंत्र, हमारे अधिकारों की कटौती की हर फिजा को दूर करते रहें। ऊपर बताए परिदृश्य से आज क्या बहुत कुछ अलग है? केंद्रीकरण बढ़ा या कम हुआ? अधिकारों की बातें घटी या बढ़ीं?, प्रेस की आजादी घटी या बढ़ी? आज सबसे बड़ा शक्ति केंद्र कहां है? क्या सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद बुलडोजर इंसाफ की बातें खुलकर नहीं की जा रही हैं? मजदूर अधिकारों की बात करना ही जैसे गुनाह हो गया है। सरकार की आलोचना देशद्रोह तक करार दी जा रही हो, किसी हादसे, घटना की कोई जवाबदेही न हो, तो बताइए हमने उस इमरजेंसी से क्या सबक लिया। क्या उसी तरह आज भी सब कुछ सत्ता और चुनावी जीत के दई-गिर्द नहीं केंद्रित हो गया है? सारी संस्थाओं, चुनाव आयोग तक पर सवाल उठ रहे हैं। तब जैसे मीसा, डीआरआइ कानून थे, वैसे आज पीएमएलए कानून है, बल्कि उससे भी सख्त। बिना आरोप-पत्र के लोग वर्षों जेल में पड़े रहते हैं। स्टेन स्वामी जैसे तो जान ही गंवा बैठे। दुनिया में देश लोकतंत्र के पैमाने पर 141वें पायदान पर है। तो, हमें ठहर कर सोचना चाहिए, तभी इमरजेंसी को 50 साल बाद याद करने की सार्थकता होगी।

इमरजेंसी की तवारीख

1975

12 जून: इलाहाबाद हाइकोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने 1971 के आम चुनाव प्रचार के दौरान रायबरेली में इस्तीफा देने से पहले बतौर सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर और एक मंच बनाने में स्थानीय थाने की मदद लेने तथा माइक के लिए सरकारी बिजली के इस्तेमाल को पद का दुरुपयोग माना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया। छह साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अपील के लिए 20 दिनों की मोहलत दी गई।

24 जून: सुप्रीम कोर्ट में अपील। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने हाइकोर्ट के फैसले को सही माना और उन्हें बतौर सांसद सभी सुविधाओं तथा वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। बड़ी बेंच में सुनवाई तक बतौर प्रधानमंत्री काम करने की इजाजत दी।

25 जून: दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुआई में विशाल जनसभा हुई। उन्होंने पुलिस से अनैतिक और अमर्यादित सरकारी आदेश न मानने की अपील की, क्योंकि ‘‘आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी का यही नारा था।’’

25 जून: जेपी के बयान को सरकार ने पुलिस और सेना को भड़काने की कार्रवाई माना। उसी दिन आधी रात इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। उसके तीन घंटे के भीतर सभी प्रमुख अखबारों की बिजली काट दी गई। तड़के जेपी सहित तमाम विपक्षी नेताओं मधु लिमये, चरण सिंह, राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, ज्योर्तिमय बसु वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया।

26 जून: देश भर में गिरफ्तारियां जारी रहीं। कुलदीप नैयर जैसे पत्रकारों, संपादकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इमरजेंसी के फैसले पर मुहर लगाई।

28 जून: टाइम्स ऑफ इंडिया ने लोकतंत्र की श्रद्धांजलि लिखी, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन और हिंदू ने काली पट्टी में खाली संपादकीय छापी जबकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने टैगोर की कविता ‘व्हेयर द माइंड इज विदाउट फियर’ छापी। सेंसरशिप लागू हुई।

29 जून: स्टेट्समैन सहित कई प्रमुख अखबारों ने खबरों में सेंसरशिप की काली स्याही से ढके वाक्यों और शब्दों को ज्यों का त्यों छाप दिया

30 जून: आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) को एक अध्यादेश के जरिए सख्त किया गया, ताकि किसी को भी, खासकर राजनैतिक विरोधियों, पत्रकारों को, बिना किसी मुकदमे के हिरासत में लिया जा सके। उस साल करीब एक लाख राजनैतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता भूमिगत हो गए। बाद में पकड़े जाने पर बड़ौदा डाइनामाइट केस का आरोप लगा। सुब्रमण्यम स्वामी सिख पगड़ी पहनकर अमेरिका भाग गए।

1 जुलाई: इंदिरा गांधी ने आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम पेश किया। उनके बेटे संजय गांधी ने बाद में अपना खुद का पांच-सूत्री कार्यक्रम घोषित किया।

5 जुलाई: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और जमात-ए-इस्लामी सहित छब्बीस राजनैतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

23-24 जुलाई: लगभग विपक्ष रहित राज्यसभा और लोकसभा ने इमरजेंसी को मंजूरी दी।

5 अगस्त: आंतरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। 64 कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया।

22 अगस्त: आरएसएस प्रमुख मधुकर दत्तात्रेय देवरस ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि ‘‘कुछ गलतफहमियां’’ दूर करना चाहते हैं कि संघ उनकी सरकार के खिलाफ नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी के 15 अगस्त के भाषण की भी सराहना की। बाद में ‘‘समर्पण दस्तावेज’’ पर दस्तखत और इमरजेंसी के समर्थन के वादे के साथ आरएसएस और जनसंघ के कई नेता रिहा किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी सेहत की बिना पर ज्यादातर समय पेरोल पर रहे। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जैसे कुछ नेता, जेपी और बाकी नेताओं की तरह पूरे समय जेल में रहे।

1976

4 मई: कथित तौर पर ‘मां के बीस, बेटे के चार’ गाने के बाद किशोर कुमार के गानों पर आकशवाणी और दूरदर्शन पर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इमरजेंसी के मुखर विरोधी किशोर कुमार और देव आनंद जैसे कलाकारों को कई अनौपचारिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।

1 सितंबर: जनसंख्या नियंत्रण के लिए कथित तौर पर संजय गांधी के अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हजारों लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध नसबंदी करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इमरजेंसी में संजय गांधी के पास ‘असंवैधानिक’ ताकत थी।

2 नवंबर: सबसे विवादास्पद 42वां संशोधन पारित किया गया। न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति घटा दी गई और प्रधानमंत्री कार्यालय को बेजोड़ शक्तियां दे दी गईं। संसद का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया।

1977

18 जनवरी: नए लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई और राजनैतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया।

20 जनवरी: लोकसभा भंग कर दी गई।

24 जनवरी: जेपी की अगुआई और संरक्षण में कई विपक्ष पार्टियों ने जनता पार्टी बनाई।

11 फरवरी: राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई।

16 मार्च: इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ही चुनाव हार गए। जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों ने 345 सीटें जीतीं और सत्ता में आए। कांग्रेस 154 पर सिमट गई।

21 मार्च: इमरजेंसी हटाई गई।

24 मार्च: जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।