कहानी 1975 की है। जी हां, उसी साल की जिसका जिक्र आते ही फौरन जेहन में इमरजेंसी का खौफ तैर उठता है और आजाद भारत में पहली बार लोकतंत्र पर हमले और गणतंत्र को अगवा करने की कोशिश की यादें ताजा हो उठती हैं। यह शायद हमेशा याददाश्त में बने रहना चाहिए और उससे अपने आज को तौलते रहना चाहिए कि कहीं हम फिर उसी चक्रव्यूह में तो फंसते नहीं जा रहे, ताकि फिर कोई सत्ता बचाए रखने के लिए हमारे अधिकारों को छीनने और संविधान के बुनियादी उसूलों से छेड़छाड़ न कर पाए। इस मायने में इमरजेंसी लोकतंत्र के लिए डिठौने की तरह हमें शिकारी परवाजों से आगाह करती रहती है या करती रहनी चाहिए। लेकिन 1975 की रजत उपलब्धियां इतनी भर नहीं थीं।

वह साल ऐसा मील का पत्थर है, जहां से देश और दुनिया का इतिहास-भूगोल, राजनय-राजनीति, समाज-उद्योग, सोच-समझ हमेशा के लिए ऐसे बदल गया, मानो वह अतीत और भविष्य के बीच विभाजक रेखा की तरह खड़ा हो। दुनिया के नक्शे में उसी साल पुराने तरह के साम्राज्यवाद का आखिरी सीमांत विएतनाम में ढहा। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी गई, जो एक मायने में अगली दुनिया का आकार-प्रकार तय करने वाली टेक्नोलॉजी का सूत्रपात था। जिसके बिना आज की पीढ़ी शायद जिंदगी की कल्पना भी न कर पाए।

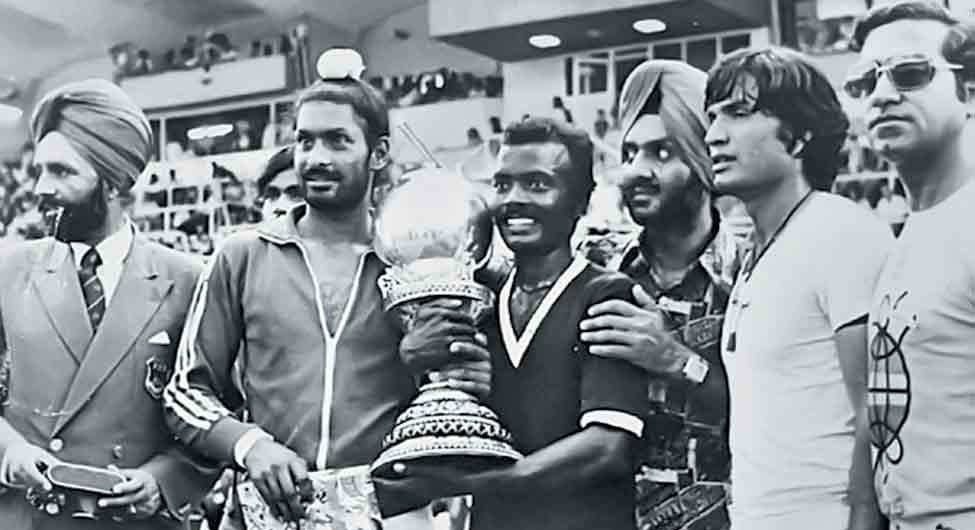

अपने देश में सिक्किम आखिरकार ब्रितानी और सामंती विभाजन से निकलकर लोकतंत्र के कारवां में शामिल हुआ और देश का 22वां राज्य बना, जिससे भूगोल ही बदल गया। देश ने आसमान और अंतरिक्ष की ओर छलांग लगाने के लिए पहला-पहला उपग्रह आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण हुआ, जिससे आज के गगनयानों की एक मायने में नींव पड़ी। खेल में भी देश का खूंटा मजबूती से गाड़ने का वह साल बेमिसाल है, जब भारत की हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर विश्व कप में तिरंगा लहराया था। सिनेमाई फलक पर तो शोले ऐसी भड़की कि पूरा फिल्मी संसार ही हर मायने में हमेशा के लिए बदल गया और शोले लोक कहावतों की तरह हर जुबान का मुहावरा बन गई। धुर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, वहां भी जहां हिंदी उतनी नहीं समझी-बूझी जाती। उसी साल जय संतोषी मां भी आई, जो धार्मिक आख्यानों के प्रति नए रुझान का प्रतीक बन गई। जिसके अक्स आज तक सिनमाई परदे, समाज और राजनीति में देखे जा सकते हैं, जहां तर्क-बुद्धि निपट बेचारी बन जाती है।

1975 का साल कुछ ऐसी दुर्घटनाओं का भी गवाह बना, जिससे आगे की राजनीति और प्रबंधन की दशा-दिशा ही बदल गई। सबसे सांघातिक महज तकरीबन तीन साल पहले लोकतंत्र के उत्सव की तरह पुराने मजहबी द्वी-राष्ट्र सिद्धांत को नकार कर पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश में अपने महानायक बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या और उनके समूचे परिवार के कत्लेआम की घटना थी, िजसमें सिर्फ उनकी बेटी शेख हसीना और उनकी बहन बच गई थी, जो तब लंदन में थीं। उसके बाद कई उथल-पुथल के दौर के बाद हसीना की सरकार जरूर बनी मगर अब फिर वे अपनी तानाशाही या दूसरी वजहों से देश निकाला झेल रही हैं। इस मायने में भी 1975 एक दीवार की तरह खड़ा दिखता है।

अपने देश में धनबाद में चासनाला कोयला खदान दुर्घटना ऐसी भयावह थी, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण कहना भी बेहद छोटा जान पड़ता है। उसके बाद से देश में कोयला खदानों का प्रबंधन, तौर-तरीका बदला और खदान मजदूरों के प्रति रवैए पर नई सोच उभरी। जीवाश्म ऊर्जा को लेकर नए तरह के विचार उभरे। वह दुर्घटना ऐसी मिसाल बनी कि बाद के 1980 के दशक के मध्य तक पर्यावरण और धरती के गर्भ से दोहन और बड़ी आबादी के विस्थापन को लेकर भी नई चेतना के स्वर तीखे हुए। उसी की एक कड़ी बाद में बड़े बांधों के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन की शक्ल में दिखी।

यानी 1975 वह वर्ष है, जो अतीत और भविष्य के बीच ऐसी सीमा रेखा की तरह खड़ा है, जहां से दुनिया बदलती है, लोकतंत्र पर आकस्मिक खतरे उभरते हैं, तो उसके और अधिकारों के प्रति संकल्प मजबूत होता है, विज्ञान और तकनीक में नई उछाल मिलती है और दुनिया का शक्ति संतुलन नई दिशा तलाशने लगता है।

दरअसल सत्तर का दशक लोकतंत्र के विस्तार और साम्राज्यवाद और सामंतशाही के खिलाफ जीत का बुलंद दौर था। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई देश आजादी और साम्राज्यवाद से विजय का जश्न मना रहे थे। विएतनाम और फलस्तीन तो सारी दुनिया के जैसे अपने संघर्ष हो गए थे। अपने देश में 'हमारा नाम तुम्हारा नाम विएतनाम विएतनाम' के नारे गूंजते थे। मानो दुनिया में कहीं भी अन्याय, शोषण सबका संघर्ष हो गया था। उस दशक में लोकतंत्र और आजादी की आवाजें पुरजोर बुलंद हो रही थीं। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होना भी लोकतंत्र पर अपने दावे को मजबूत स्वर देने का ही संघर्ष था, जो अंतत: भारत-पाकिस्तान की जंग में बदला, भारत लोकतंत्र के नए पहरुए की तरह उभरा। वहां संघर्ष चुनावों में बहुमत पाने के बावजूद शेख मुजीब को गद्दी देने से पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों के इनकार से ही छिड़ा था। सिक्किम का विलय भी लोकतांत्रिक आकांक्षा की ही जीत थी। वहां राजशाही से मुक्ति का संग्राम छिड़ा तो इंदिरा गांधी की सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया और वह लोकतंत्र में आ जुड़ा। इमरजेंसी को तात्कालिक सत्ता न छिनने की लालसा से उपजी विकृति मान लें, तो देश में लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में एक अलग तरह से योगदान दिया, जो उसके प्रति विरोध से उपजे संकल्प और सोच-समझ का नतीजा था।

इन सब कहानियों और हर घटना के ब्यौरेवार आकलन अगले पन्नों में प्रस्तुत हैं। सबसे बेमिसाल वितान, सिनेमाई परदे पर शोले के उतरने का है, जिसने सिर्फ फिल्मों का रूप ही नहीं बदला, बल्कि लोक मानस में अपनी जगह बना ली। उसकी पटकथा लेखकों में से एक जावेद अख्तर से बेहद विस्तृत, लंबी और उद्घाटक बातचीत भी निपट नए रहस्य से परदा उठाती है। बकौल जावेद अख्तर, तब उन्हें भी नहीं पता था कि कोई इतनी बड़ी चीज बन जाएगी। फिर, कहानी भी कहीं से शुरू हुई, कहां जा पहुंची, यह भी एहसास उन्हें बाद में ही हुआ। यह भी एक मायने में लोकतंत्र के विस्तार की ही कथा है, भाषा, सिनेमांकन हर मामले में।

तो, आइए 1975 को 50 साल बाद देखें, समझें-बूझें और जश्न मनाए और सबक भी लें।