पूरे हों वादे

7 मार्च की आवरण कथा में ‘वादे हैं, वादों का क्या’ पढ़ी। हर चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियां आम जनता से चुनावी वादे कर झोली भर-भर कर वोट ले लेती हैं लेकिन सत्ता पाकर उन चुनावी वादों को भूल जाती हैं। अगर उन वादों को ईमानदारी से पूरा किया जाए, तो आम जनता को कोई समस्या ही न हो। क्या राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट पाने के लिए झूठे वादे करती हैं? अगर हां तो चुनाव आयोग को इस पर नियम बनाना चाहिए कि पार्टियां अगर वादे करें तो उसे पूरा भी करें, वरना अगले चुनाव में पार्टी की मान्यता ही रद्द कर दी जाए।

जफर अहमद | मधेपुरा, बिहार

वादे ही नियति

आवरण कथा में ‘वादे हैं, वादों का क्या’ (7 मार्च) पढ़ कर लगा कि मतदाता के हिस्से में सिर्फ वादे ही हैं। आजकल राजनीति में नेता चुनावी टूरिस्ट जैसे हो गए हैं। उनके इवेंट मैनेजर उनको जैसा समझा देते हैं, वे बस उन बातों के इर्द-गिर्द ही घूमते रहते हैं। ये लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब जनता, जो कि मतदाता है, उनके प्रभाव से बच नहीं सकेगी। आज हर राजनीतिक दल नीति और आचरण को त्याग कर पूरी तरह गलत नीतियों के कीचड़ में सना हुआ है। चुनाव आयोग ऐसा नियंत्रक बन गया है, जो दबी जुबान में हल्का सा डांट देता है। इस डांट का किसी भी राजनीतिक दल पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता।

हरीशचंद्र पांडे | हलद्वानी, उत्तराखंड

नाम के घोषणा पत्र

पिछले अंक (7 मार्च) में ‘वादे हैं, वादों का क्या’ पढ़ा। कभी दलों की विचारधारा, विकास, देश, समाज के ज्वलंत मुद्दों और नीतियों का आईना कहलाने वाले घोषणा पत्रों से अब राजनीतिक नैतिकता लोप हो चुकी है। अब तो ये मुफ्त की चीजों से ललचा कर या धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर बहका कर सत्ता पाने का जरिया मात्र हो कर रह गए हैं। अब सत्ता के समीकरणों को साधने में घोषणा पत्र कुर्बान हो जाते हैं। जनता को भी घोषणा पत्र के मुफ्त और छूट के वादे ही याद रहते हैं। हालिया विधानसभा चुनावों में ‘तू डाल-डाल मैं पात-पात’ की तर्ज पर दलों ने इतने वादे किए हैं कि कोई भी जीते जनता को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, बशर्ते वादों पर अमल हो। दागी उम्मीदवार, परिवारवाद, बाहुबल, दलबदल, खोखले वादों की राजनीति से निकलने के लिए जिम्मेदारी से मतदान जरूरी है क्योंकि जागरूक मतदाता ही समृद्ध लोकतंत्र का रक्षक है।

बृजेश माथुर | गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

भारत की आवाज

आउटलुक हमेशा से उम्दा सामग्री देता रहा है। इस बार भी लता जी के निधन पर सबसे अच्छी सामग्री इसी पत्रिका में थी। पत्रिका में उन्हें श्रद्धांजलि देते सभी लेख बहुत अच्छे थे। लेकिन ‘भारत की आत्मा की आवाज’ (7 मार्च) लेख सबसे बेहतरीन था। इस लेख का एक-एक शब्द जैसे मन से लिखा गया था। इतनी खूबसूरती से तो लता जी के बारे में अब तक कोई नहीं लिख पाया है। इन पंक्तियों ने तो जैसे दिल जीत लिया, “न पिकासो के गुएर्निका का रहस्य हम सुलझा सकेंगे, न विंसी की मोनालीसा का, न नंदलाल बोस के गांधी का, न लता मंगेशकर का। लता के बारे में हम जो कुछ भी कह-लिख रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं हो रहा है।” इन पंक्तियों के बाद जैसे लता के बारे में कुछ भी कहना, बोलना सिर्फ खानापूर्ति है। इतने सुंदर लेख के लिए पत्रिका को जितना धन्यवाद दिया जाए कम है।

राजाराम गुप्ता | सासाराम, बिहार

बॉलीवुड पर राज आसान नहीं

आउटलुक की आवरण कथा, ‘दक्षिण के दबंग’ (21 फरवरी) हिंदी सिनेमा के दर्शकों की आंखें खोलने के लिए काफी है। बल्कि कुछ हद तक हिंदी सिनेमा के कर्णधारों को सचेत करने वाली भी है। हालांकि बॉलीवुड के लिए डरने जैसी कोई बात नहीं है। दक्षिण भारत का सिनेमा और उसके स्टार हिंदी सिनेमा की प्रसिद्धि से बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होते। न वे हिंदी फिल्मों में काम करने को लालायित रहते हैं। ये तो वितरकों और विशुद्ध व्यावसायिक निर्माताओं की पैनी नजर होती है जो केजीएफ और पुष्पा जैसी फिल्में ढूंढ निकालते हैं। एक जमाने में दक्षिण के सिनेमा की खासियत विशेष डिजायन के एक्शन, कूल्हे मटकाऊ नृत्य और अजीबोगरीब संवाद और गानों की ही रही है। पिछले कुछ वर्षों से लीक से हटकर सिनेमा बनाने की बॉलीवुड लहर ने जरूर दर्शकों के बीच एक खालीपन की स्थिति ला दी थी। पुष्पा ने इस कमी को पूरा किया। पर्दे पर गोरे-चिट्टे चेहरे और डिजाइनर कपड़ों से लैस हीरो की भीड़ को चीरकर सामान्य से भी कम दिखने वाले नायक का अविश्वसनीय पदार्पण अभूतपूर्व घटना से कम नहीं है। लेकिन बॉलीवुड में पहले भी कमल हासन, रजनीकांत, चिरंजीवी, वेंकटेश और प्रभास आदि आ कर जा चुके हैं। अल्लु अर्जुन केवल इस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। दक्षिण भारत के इन बाहुबलियों की फिल्मों से हिंदी भाषा के बॉलीवुड सिनेमा को कोई खतरा है, ऐसा न तो वर्तमान में नजर आ रहा है और न भविष्य में ऐसा कुछ होने जा रहा है। हिंदी सिनेमा के प्रेमियों को मूल हिंदी भाषा बोलने वाले अभिनेता चाहिए। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि परदे पर दक्षिण का बाहुबली हिंदी नहीं बोल रहा है और हिंदी समझने का तो सवाल ही नहीं उठता है। डबिंग की सुविधा से केवल फिल्मों का कारोबार बढ़ सकता है उन्हें स्थायी दर्शक नहीं मिल सकते। बॉलीवुड पर राज करना अन्य किसी क्षेत्र के सिनेमा के दबंगों के वश की बात नहीं है। दक्षिण के लिए अभी यह दूर की कौड़ी है और इंतजार लंबा।

राजीव रोहित | मुंबई, महाराष्ट्र

दक्षिण झुकेगा नहीं

‘दक्षिण के दबंग’ (21 फरवरी) पढ़ कर सबसे पहली बात जो मन में आई वह यही है कि क्या बॉलीवुड इतनी आसानी से बाहरी लोगों को स्थापित होने देगा। ऐसा इसलिए विचार आया क्योंकि बॉलीवुड केवल कलाकरों के दम पर या प्रतिभा के बूते नहीं चलता। यहां भाई-भतीजावाद और राजनीति बहुत है। इसके अलावा यहां अंडरवर्ल्ड का दखल है। यह ऐसी दुनिया है, जिसका मुकाबला कोई प्रतिभा नहीं कर सकती। अंडरवर्ल्ड ने कई प्रतिभाओं का असमय गला घोंटा है। क्या कारण रहा कि मनोज वाजपेयी जैसे कलाकार को सफलता के लिए इतना लंबा समय लगा और 'कल के आए छोकरे' उनसे आगे निकल गए। यह सुनने में किसी को भी खराब लग सकता है लेकिन यहां खास धर्म वालों की भी बहुत पूछ-परख है। मुट्ठी भर लोगों की दादागीरी के आगे हजारों कलाकार, तकनीशियन, निर्देशक, निर्माता हमेशा नतमस्तक रहते हैं। बॉलीवुड का घमंड टूटना चाहिए। ऐसे लोगों को मौका मिले, जो वाकई काबिल हों। पुष्पा की कहानी नई नहीं थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ था, जिसने दर्शकों को बांधे रखा। उम्मीद है दक्षिण का सिनेमा बॉलीवुड के आगे झुकेगा नहीं।

राम सैनी | मुंबई, महाराष्ट्र

----------

पुरस्कृत पत्र

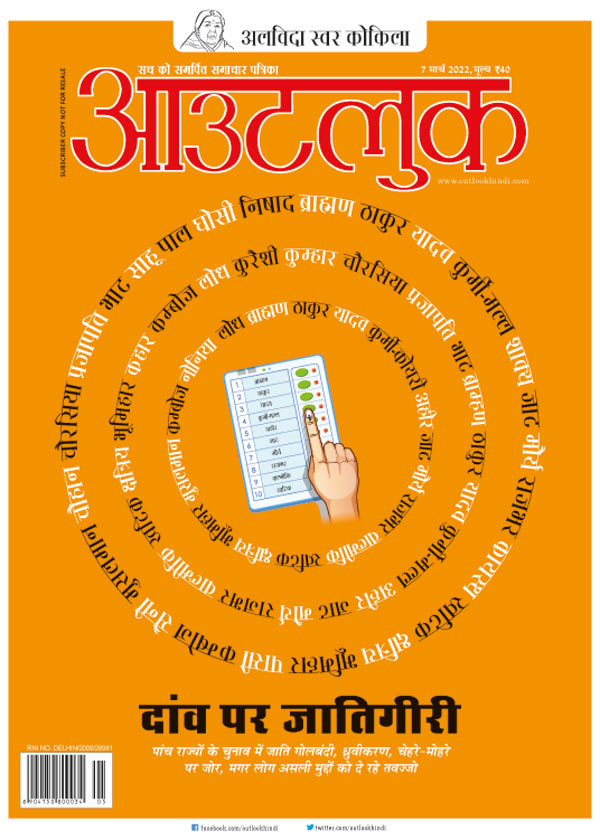

जाति की बाजीगरी

भारत में जाति को अलग करना उतना ही कठिन है, जैसे दूध में मिला पानी। हमारे देश में शादी-ब्याह से लेकर चुनाव तक और दोस्ती-यारी से लेकर किसी का पक्ष लेने तक, हर जगह जाति ही देखी जाती है। एक ही जाति पर फौरन दोस्ती होती है। चुनावी मौसम में ये जातियां ज्यादा सुर्खियों में आ जाती हैं। हर राज्य की जनता अपने क्षेत्र के नेताओं की कमियां निकालती नजर आती है। जिसे देखो वह अपने विधायक-सांसद से असंतुष्ट रहता है। लेकिन आखिरकार वे लोग भी वोट उसी को देते हैं, जो उनकी जाति का हो। तब उन्हें सड़क, बिजली, पानी किसी की समस्या नहीं होती। यही दोहरापन भारत को पीछे रखे हुए है।

नीति उपाध्याय, बांसी, उत्तर प्रदेश