बहुत ज्यादा शोर-शराबे और शब्दातिरेक से भरी हमारी दुनिया में जब कोई मद्धिम आवाज बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहती मिलती है तो खयाल आता है कि हम किस तरह चुप्पियों और अंतरालों को भूलने लगे हैं। जो बहुत ठोस और भौतिक है, जो सुव्याख्येय है, उसी को अंतिम अनुभव मानते हुए हमने वह कविता गवां दी है, जो सांसारिक कोलाहल में हमें हमारे मूल अनुभवों से, हमारी इच्छाओं से, हमारे भयों से, हमारी उम्मीदों से मिलाती रही है।

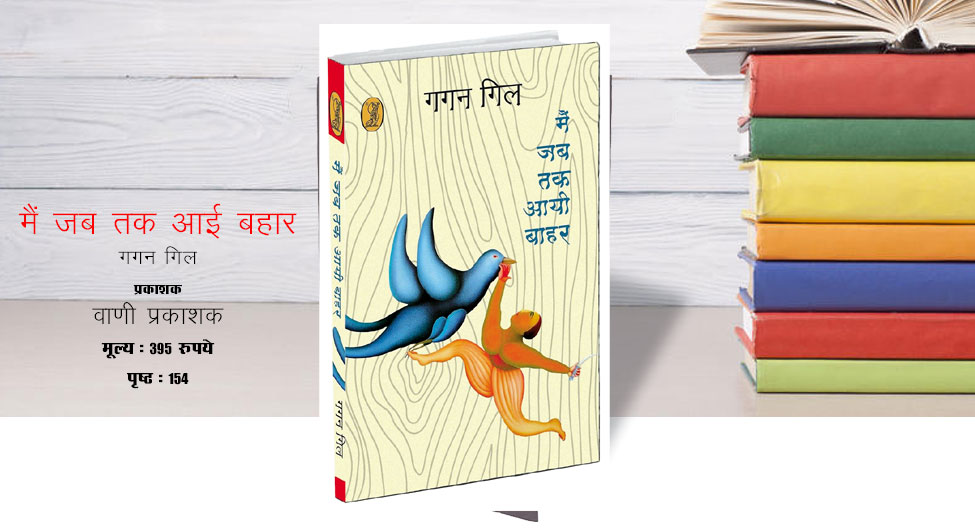

गगन गिल का नया कविता संग्रह मैं जब तक आयी बाहर हमें याद दिलाता है कि मितकथन में कितनी सारी कविता संभव हो सकती है। बहुत कम बोलते हुए कितना ज्यादा कहा जा सकता है। यह गगन गिल का पांचवां कविता संग्रह है। एक दिन लौटेगी लड़की से मिली प्रारंभिक कीर्ति के बाद अंधेरे में बुद्ध, यह आकांक्षा समय नहीं और थपक-थपक दिल थपक-थपक जैसे संग्रहों और बहुत सारे कथेतर गद्य और यात्रा-संस्मरणों के बीच गगन गिल जैसे लगातार चुप्पी को अपनी भाषा के रूप में साधती रही हैं और एकांत को अपना घर और पड़ोस बनाती रही हैं। इस चुप्पी और एकांत के बीच दुख जैसे उनका इकलौता मित्र है और करुणा अकेली सखी। अक्सर ऐसी करुणा या ऐसे दुख वायवीय जान पड़ते हैं। जैसे, वे किसी आंतरिक-आध्यात्मिक रहस्य के आवरण के बीच रचे गए हों। लेकिन गगन की कविता जो दुख, करुणा या एकांत रचती है, वह इस वायवीयता से नहीं, बल्कि उस ठोस सांसारिकता से निकला है जिसे ध्यान से देखें तो अस्तित्व के कुछ निर्मम प्रश्न भी मिलते हैं और कुछ जिद्दी उम्मीदें भी।

संग्रह की पहली ही कविता इस प्रश्नाकुलता का सुराग देती है- ‘तुम सूई में से निकलती हो / मैं धागे में से मां / कभी सूई में से मैं / कभी धागे में से तुम / कौन सी बखिया, मां / हम सिले जा रहीं सदियों से / कौन सा यह टांका / पूरा होने में नहीं आता।’ अनायास हम पाते हैं कि यह कविता हमारे कंठ में कुछ फंसने सी लगी है। एक निर्निमेष-सी चुप्पी जैसे घेर लेती है। लेकिन कवयित्री जैसे विश्राम लेने को तैयार ही नहीं। वह फिर अगली कविता में पूछ रही है, ‘कुछ देर बुझ जाऊं, मां?/ फिर साफ दिखें / रात और चांद/ साफ दिखें / तारे आसमान में / आकाश गंगाएं जाती हुई मांएं / किसी ओट हो जाऊं / कुछ देर मां?’

कई उपशीर्षकों में बंटा यह संग्रह जैसे किसी ओट में बैठी कवयित्री का संवाद है- मां से, अपने आप से, अपने सखा से, अपने ईश्वर से। अस्फुट स्वरों में और किसी प्रार्थना की तरह, मगर प्रार्थना के शिल्प में नहीं। ‘थोड़ी दूर’ शीर्षक कविता इन पंक्तियों के साथ शुरू होती है- ‘थोड़ी दूर / उन्हें जाने दो / अंधेरे में / ईश्वर / पर्वत देवताओं तक / प्रार्थनाएं आकाश तक / बूंद सोए घोंघे तक।’

धीरे-धीरे हम महसूस करते हैं कि यह एक नई- सी कविता है-दुख और करुणा इसके बीज शब्द हो सकते हैं, लेकिन यह निजी नहीं है, यह स्त्री, धरती, आकाश, ईश्वर और पूरे पर्यावरण की कविता है। इसमें कोई विवरण नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है, राजनीतिक तौर पर सही होने या काव्यात्मक ढंग से सुगम होने की कोशिश नहीं है, यह बस लगातार बीतते-रीतते समय के बीच अपने होने के बोध को, बहुत हल्के से व्यक्त कर देने की कोशिश से निकली कविता है। यह जानते हुए कि ‘एक दिन में नहीं / दरकती पृथ्वी / किसी प्रार्थना से / एक दिन में नहीं छूट जाता घर...धीरे-धीरे छूटता है हाथ / धंसता है पैर / डूबती है सांस’ और इसके साथ-साथ यह याद दिलाते हुए कि इसी धीरे-धीरे जुड़ते-छूटते समय में जीवन के स्पंदन को जिया जाना है अपनी शर्तों पर- ‘देवता हो चाहे मनुष्य / देह मत रखना किसी के चरणों पर / देह बड़ी ही बंधनकारी वनकन्या! / सुलगने देना / अपनी बत्ती अपना दावानल।’ जबकि यह भी पता है- ‘देवता नहीं / कोई मनुष्य ही बनाएगा/ तुम्हें मानवी / एक दिन वनकन्या’।

दरअसल, यह पूरा संग्रह गगन गिल की कविता यात्रा का एक चरम है। जैसे, चलते-चलते सारे उद्वेलन पीछे छूट गए हों, सारा अहंकार गल चुका हो, शब्दों के छिलके उतर चुके हों और बस अर्थ हों जो नई तहों के साथ बहुत कम शब्दों के बीच से झांक रहे हों।

ऐसी कविता आपसे अचानक एक तरह का धीरज, एक तरह की चुप्पी मांगती है। इसे पढ़ते-पढ़ते आप दुनिया को नई तरह से देखने लगते हैं। संग्रह की आखिरी कविता में कवयित्री कहती है, ‘मैं जब तक आई बाहर / एकांत से अपने / बदल चुका था / रंग दुनिया का / अर्थ भाषा का / मंत्र और जप का / ध्यान और प्रार्थना का / कोई बंद कर गया था / बाहर से / देवताओं की खिड़कियां।’