मेरे लिए वे नशे के दिन थे। दुनिया भर की एक से बढ़ कर एक बढ़िया फिल्म देखने के, फ्रांस, इटली, चेकोस्लोवाकिया, स्वीडन की नई धारा से परिचित होने के। साथ-साथ भारत की अच्छी से अच्छी पुरानी फिल्में शांताराम, पी.सी. बरुआ, सहगल की फिल्मों को उनके परिदृश्य में परखने के। ये वे दिन थे जब माधुरी पत्रिका और कला फिल्म परस्पर पर्याय बन गए थे। जब हिंदी की फिल्मों में कथ्य और तकनीक के क्षेत्र में कुछ नया करने की एक लहर उमड़ आई थी। कोई इसे ‘कला फिल्म आंदोलन’, कोई ‘प्रयोगवादी सिनेमा’, कोई ‘नया सिनेमा’, कोई ‘न्यू वेव’ और कोई ‘पैरेलल सिनेमा’ कह रहा था। अंततः माधुरी ने इसे ‘समांतर सिनेमा’ का नाम दिया।

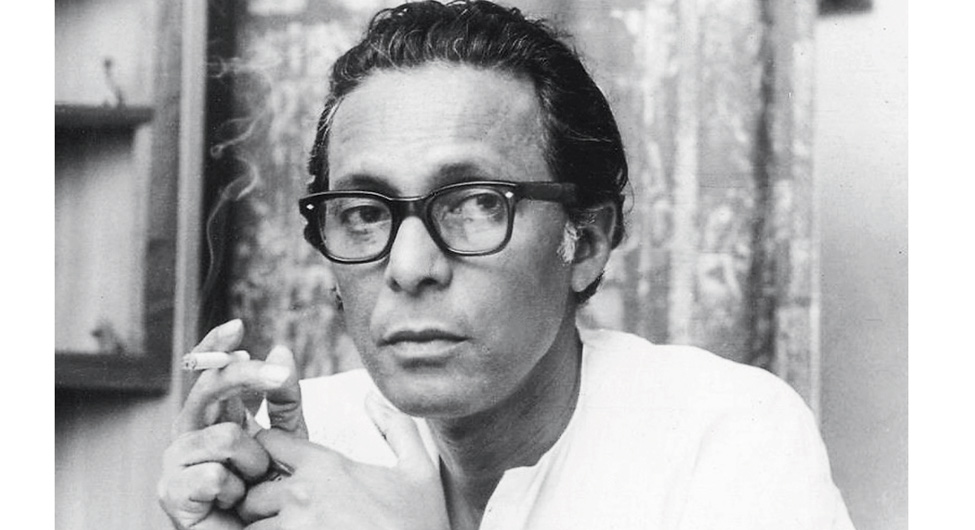

ये दिन थे 1969 की मणि कौल की पहली फिल्म उसकी रोटी के, आषाढ़ का एक दिन के, दुविधा के, श्याम बेनेगल की अंकुर के, कुमार शाहनी की माया दर्पण के, एम.एस. सथ्यू की गर्म हवा के, बिमल राय के स्कूल के साथी हृषीकेश मुखर्जी के, बासु चटर्जी और भट्टाचार्य के, गुलजार के, बाबूराम इशारा के, कांतिलाल राठौर के, सईद अख्तर मिर्जा के, गोविंद निहलाणी के, अरुण कौल के...और कलकत्ता से बंबई आए मृणाल सेन के। मृणाल सेन से एक-दो बार नहीं, बार-बार मिलना होता था, बंबई में मेरे दफ्तर में, रेस्तरां में। कलकत्ता जाता तो ब्रेकफास्ट पर वे मेरे होटल आ जाते। कई घंटे बातचीत। जो बात मुझे आकर्षित करती वह यह थी कि कलकत्ता सिने आकाश में चमकते नक्षत्र मंडल बंगत्रयी (सत्यजित, मृणाल और ऋत्विक) में से मृणाल का ही स्पष्ट और सुपरिभाषित मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इप्टा से संबंधित होने के बावजूद वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कभी नहीं रहे, पर थे।

मृणाल का जन्म 14 मई 1923 को विभाजन-पूर्व बंगाल के फरीदपुर में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। स्कूली शिक्षा-दीक्षा वहीं हुई, उच्चतर शिक्षा के लिए स्काटिश चर्च कॉलेज में फिजिक्स में बीए करके कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया। वहीं उनका संपर्क इप्टा से हुआ, परिणामस्वरूप सांस्कृतिक सामाजिक चेतना विकसित हुई। उसी काल में फिल्म सुरुचि बोध पर किताब पढ़ी, पर फिल्म जगत में प्रवेश का विचार नहीं आया। काम मिला दवा कंपनी के प्रतिनिधि का जो बहुत नहीं चल पाया। एक बार फिर कलकत्ता। फिल्म स्टूडियो में ध्वनि तकनीशियन और सिने-संसार में प्रवेश।

बंबई पहुंचने से पहले वे (लगभग नए) कलाकार उत्तम कुमार के साथ 1955 की असफल-सी रात भोरे बना चुके थे। वहीं तीन साल बाद नील आकाशेर नीचे (नीले गगन के तले) से कुछ नाम बना पाए, बाइशे श्रावण (विवाह दिवस) से कुछ आगे आए। पांच फिल्में और बनाईं।

बंबई के उभरते कला सिनेमा क्षेत्र ने उन्हें कौली भर कर अपना लिया। इस धरातल पर बनी भुवन सोम -1969। वितरक बने ताराचंद बड़जात्या जो नई चेतना के उत्साही समर्थक थे और ‘फिल्म कैसे जमाई जाती है’ कला के माहिर थे। पहले उसे एक सिनेमाघर में सुबह के शो में लगाया गया। फिल्म की ताजगी बंबई को रास आई। अब वह बड़े सिनेमाघरों में लगाई गई।

यह लेख लिखने के लिए मैंने भुवन सोम फिर देखी। मृणाल ने लिखा है, “हम सब के लिए भुवन सोम हर कोण से नई थी। मेरी पहली हिंदी फिल्म, उत्पल दत्त की पहली हिंदी फिल्म, सुहासिनी मुले की पहली फिल्म, विजय राघव राव की पहली फीचर फिल्म, फीचर फिल्म में के.के. महाजन की पहली फोटोग्राफी और अमिताभ बच्चन की वॉयस ओवर की पहली कमाई – तीन सौ रुपए! फिल्म की कुल लागत बस दो लाख रुपए!” भुवन सोम कहानी है बड़े बंगाली बाबू भुवन सोम के अफसरशाही से निकल कर पूरब से धुर पश्चिम के गुजरात में पक्षी आखेट के बहाने गांव की गोरी-गौरी के संपर्क में आ कर ठोस जमीनी वास्तविकता से परिचित होने की और बदल जाने की।

ट्रेन चल रही है। हम देखते हैं हमारे नीचे पीछे छूटती रेल की पटरियां और स्लीपरों के बीच की रोड़ी। ट्रेन में बैठा है बड़ा बंगाली बाबू रौबीला अफसर। मुंह से सिगार छूटता ही नहीं। पीछे छूटती जा रही हैं रेल की पटरियां। स्टेशन पर चिंता है। ‘बड़ा बाबू बड़ा सख्त है। बेटे तक को रिश्वत के मामले में बरखास्त कर दिया था!’ टिकट चेकर जाधव पटेल (साधु मेहर) की इनक्वायरी होनी है– रिश्वत के लिए। छह महीने बाद उसका गौना है। बड़ा बाबू भुवन सोम (उत्पल दत्त) जीवन में पहली बार मन बहलाव के लिए निकला है। गुजरात में चिड़ियों का शिकार करने। यहां शुरू होता है नया सफर...गुजराती गांवगोठ, मैदान, उजाड़...। सुबह चार बजे का अलार्म लगा कर उठता है, शिकार का साज-सामान थामे– बैलगाड़ी में। कहानी आगे नहीं बढ़ रही है, बढ़ रहे हैं नए परिवेश में नए अनुभव...हमें बांधे रखते हैं उसके हावभाव। के.के. महाजन के कैमरे से दृश्यावली, भैंसे से बचते भागते भुवन सोम का गन्ने के खेत में घुसना...और फिर षोडशी गौरी का भैंसे पर बैठ कर आराम से चले जाना। भुवन बाबू को ठहरना है उसी गौरी के मिट्टी के घर में। वहां टंगा है फोटो– भुवन की निगाह में दुष्ट बेईमान जाधव पटेल का! गौरी के होने वाले पति का! गौरी भुवन सोम को बताती है, कोई दुष्ट बड़ा बाबू जाधव को तंग कर रहा है। “वे तो बड़ी ईमानदारी से सवारियों की सेवा करते हैं, मुसाफिर उसे चाय-पानी के लिए कुछ देते हैं,” गौरी पूछती है, “यह अपराध कैसे है?” बड़े बाबू बहुत कुछ देखते हैं, गौरी से बहुत कुछ सीखते हैं। दफ्तरों की चहारदीवरी के बाहर फैली प्रकृति, उजड़ी हवेली की भूली कहानी, बहुत पहले राजा के रानी के साथ आने के किस्से। यह है भुवन बाबू के नजरिए का टर्निंग प्वाइंट। अंत तक उनके मस्तिष्क में कौंधती रहती है भैंसे पर सवार गौरी...। जैसे गौरी ने भैंसा साध लिया था, वैसे ही उससे सध जाते हैं बड़े बाबू। अपने दफ्तर में वापस आए बड़े बाबू पहले वाले कठोर नहीं हैं। दफ्तर पहुंचते ही वह जाधव को हाजिर होने का हुक्म देते हैं। उसकी बरखास्तगी का ऑर्डर फाड़ कर तबादला किसी बड़े स्टेशन पर कर देते हैं। जाधव चिट्ठी लिखता है गौरी को, “बड़ा स्टेशन बड़ी आमदनी!”

सत्यजित राय ने फिल्म का सार सात इंग्लिश शब्दों में यूं किया: “बिग बैड ब्यूरोक्रेट रिफॉर्म्ड बाइ रस्टिक बेले!” मृणाल सेन के अनुसार फिल्म ‘कहानी है सीधेसादे गांव वालों द्वारा दफ्तरी माहौल में फंसे बाबू को बुद्धू बनाने की!”

कुछ भी कहो, कैसे भी व्याख्या करो, यह ऐसी हलकी-फुलकी फिल्म थी जो दर्शकों के दिलों तक पहुंच पाई। ऐसा मृणाल सेन की फिल्में बहुत कम कर पाती थीं– एक मृगया को छोड़ कर। पर मृगया हलकी-फुलकी फिल्म नहीं थी। मृगया शुरू करने से पहले मृणाल ने हृषीकेश को तार भेजा, “उस काले लड़के से संपर्क करो जिसे हम ने पुणे के फिल्म संस्थान में देखा था।” यह लड़का था मिथुन चक्रवर्ती। मृणाल की पारखी नजर में वह पहली बार ही जम गया था। और कुछ नहीं तो मृगया याद की जाएगी भविष्य के एक सुपरस्टार को प्रकाश में लाने के लिए। जहां तक मेरा सवाल है मैंने इतनी सशक्त फिल्में कम ही देखी हैं।

मैंने मृगया अब फिर देखी:

उड़ीसा की वनसुषमा में संथालों का गांव। लोकगीत, जनजीवन के दृश्य...। अचानक शांति भंग हो जाती है। खतरा! पुकार, आवाजें, भारी शोर। कोई शेर आ गया है। शोर है लोगों को चौकस करने का और आदमखोर को हकालने का। आदिवासियों के लिए जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक है पुलिसिया खबरची डोरा (साधु मेहर) और लालची सूदखोर महाजन गोविंद (सजल राय चौधरी)। नवागत अंगरेज अफसर शिकारप्रेमी रॉबर्ट ब्राइट को पसंद आ गया है हृष्टपुष्ट नौजवान तीरंदाज घिनुआ और उसकी पत्नी डूंगरी। अफसर की कलाप्रेमी पत्नी डूंगरी की पेंटिंग बनाते दिखाई गई है। एक बार अफसर और घिनुआ के बीच समझौता हुआ था कि कभी घिनुआ सब से खतरनाक जानवर का शिकार कर पाया तो इनाम मिलेगा।

गांव का बेटा क्रांतिकारी शोल्पू (समित भंज) एक दिन लौट आया। उसे तलाशती पुलिस ने गांव घेर लिया। पुलिसिया खबरची डोरा की मदद से शोल्पू मारा गया। डोरा को इनाम मिला। शोल्पू की मौत से संथालों और गैरसंथालों के बीच तनाव है। ऐसे में सूदखोर महाजन गोविंद घिनुआ की पत्नी डूंगरी का अपहरण करवा लेता है। घिनुआ पीछा करता है। गोविंद को मारकर अपना इनाम लेने पहुंचता है। पिंजरे में बंद घिनुआ पर हत्या का केस चल रहा है। वह पूछता है, “शोल्पू अच्छा आदमी था। उसे मरवाने वाले को इनाम मिला। सबसे खतरनाक जानवर गोविंद को मारने पर मुझे इनाम क्यों नहीं?” घिनुआ को फांसी की सजा मिलती है। गांव वाले जानते हैं उन्हें घिनुआ को मरते नहीं देखने दिया जाएगा। गांव का प्रधान कहता है, “न देखने दें वे, हम देखेंगे। फांसी सुबह होगी, सूरज के मंच से हम देखेंगे।” डूंगरी कहती है वह जानती है सूरज का मंच कहां है। सारे गांव वाले पहाड़ की कगारों पर खड़े निकलता सूरज देख रहे हैं।

ऐसी फिल्में अब नहीं बनतीं!

मृणाल सेन ने ढेरों वामपंथी फिल्में बनाईं। उनमें महत्वपूर्ण थी पदातिक (1973)- साम्यवादी कार्यकर्ता की कहानी। एक दिन मैंने मृणालदा से कहा, “आप मार्क्सवादी हैं, मार्क्सवाद का प्रचार करना चाहते हैं। ऐसी फिल्म से क्या लाभ जिसे आम आदमी न देखे?” उन्होंने कहा, “मैं डिबेट कर रहा हूं।” उनका उद्देश्य था मरते नक्सलाइट आंदोलन के संदर्भ में नवयुवा साम्यवादियों के मन में प्रश्न उठाना।

मृणाल सेन की अंतिम फिल्म थी 2002 की आमार भुवन (हमारा संसार)। बंगाल में छोटा-सा गांव। सांप्रदायिक हिंसा पर बनी आमार भुवन का केंद्र है प्रेम। मेहर (कौशिक सेन), नूर (शाश्वत चटर्जी) और सकीना (नंदिता दास) की कहानी। नूर ने सकीना से शादी कर ली। जल्दी उसे छोड़ दिया। खाड़ी के देशों में पैसा कमाया, नई शादी रचाई और अब लौट आया। मेहर और सकीना के तीन बच्चे हैं। जैसे-तैसे सकीना गृहस्थी चला रही है। नूर ने रिश्तेदार मेहर को हुनर के बल पर काम में रख लिया। उसकी भी अच्छी आमदनी होने लगी। मैंने यह देखी नहीं है। एक समीक्षक ने लिखा है: “शायद मृणाल सेन ही एकमात्र निर्देशक हैं जिसने दलित लोगों के जीवन में ऐसा प्रेममय तानाबाना बुना है। एक अच्छी सीक्वेंस है दो शॉटों में अंधकार से उभरतीं प्रभात की किरणें। और वह दृश्य जिसमें सूदखोर से भागता मेहर, या फिर अपने बस से बाहर कीमती रेडियो खरीदना– सकीना और बच्चों के मनोरंजन के लिए। कई दृश्यों में नंदिता दास वातावरण के बीच कुछ ज्यादा ही सॉफिस्टिकेटिड लगती हैं।”

बीते 30 दिसंबर को कलकत्ते में भवानीपुर अपने घर में बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों से मृणाल सेन हम से बिछड़ गए। उन्होंने सत्ताइस फिल्में बनाईं, अवार्ड इतने मिले कि नए अवार्ड बेमतलब से लगने लगे होंगे। वे भौतिकतावादी थे। उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना बेमतलब है। वे याद किए जाते रहेंगे।

(लेखक चर्चित फिल्म पत्रिका माधुरी के संपादक रहे हैं)