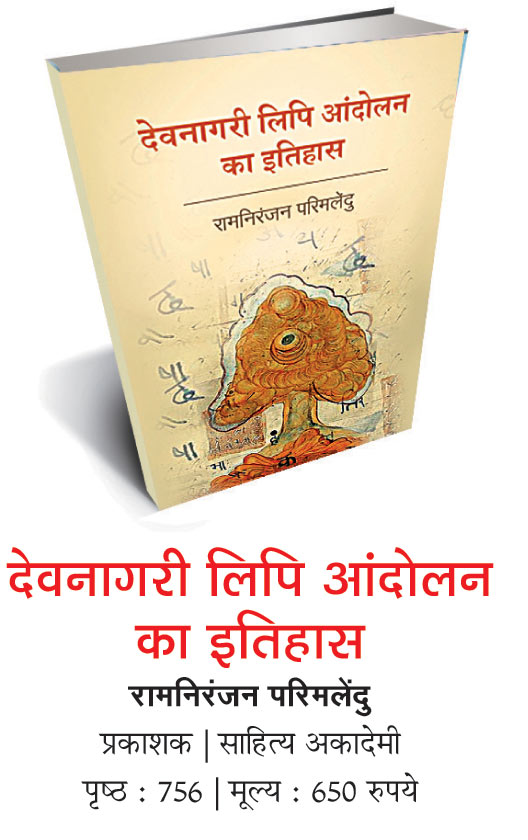

देवनागरी लिपि में आज जो हिंदी लिखी-पढ़ी जाती है, उसे अपनाने के लिए देश में सौ साल से लंबा आंदोलन चला था। यह आंदोलन अपने मूल चरित्र में राजनीतिक नहीं था इसलिए इस पर अकादमिक जगत में खासकर हिंदी जगत में विशेष चर्चा नहीं की गई। इसका महत्वपूर्ण कारण संभवतः यह रहा कि इस आंदोलन को लेकर कोई प्रामाणिक एवं शोधपरक इतिहास भी अब तक उपलब्ध नहीं था। बिहार के प्रसिद्ध लेखक एवं नवजागरण काल के साहित्य एवं शोध कार्य में रुचि रखने वाले अध्यापक राम निरंजन परिमलेंदु ने 30 वर्षों के श्रम एवं साधना से इस इतिहास को लिखा है। यह देवनागरी लिपि आंदोलन का पहला इतिहास ग्रंथ है जिससे 1784 से लेकर आजादी के बाद तक की जानकारी ऐतिहासिक संदर्भों के साथ मिलती है।

परिमलेंदु जी मानते हैं कि देवनागरी लिपि के आंदोलन की शुरुआत सर विलियम जोंस के 1784 में लिखे एक डजरटेशन ऑन द आर्थोग्राफी ऑफ एशियाटिक वर्ड्स इन रोमन लेटर्स से शुरू होती है। जोंस एशियाटिक सोसायटी के संस्थापक थे। उन्होंने देवनागरी लिपि को अन्य लिपियों की तुलना में श्रेष्ठ बताया था लेकिन रोमन लिपि की वकालत भी की थी। साथ ही एशियाई भाषाओं की अनिवार्य स्वर लिपियों के अनुरूप संशोधन का सुझाव भी दिया था। भले ही जोंस ने रोमन लिपि की वकालत की थी लेकिन देवनागरी लिपि को सर्वश्रेष्ठ बताए जाने से इस आंदोलन का बीज पड़ा। इस तरह देश में देवनागरी लिपि के पक्ष में वातावरण बनना शुरू हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का संविधान एक मई 1793 को लागू हुआ और उसके प्रथम अनुच्छेद की तीसरी धारा में देवनागरी लिपि को स्वीकृति प्राप्त हुई। इससे सरकारी महकमे में देवनागरी लिपि में सदरे रियासत शब्द को अनिवार्य किया गया। 1809 में कंपनी के सिक्कों पर फारसी के साथ-साथ देवनागरी लिपि को भी स्थान मिला। लेकिन 26 साल बाद देवनागरी को सिक्कों से हटा दिया गया। इसी बीच फर्रुखाबाद के न्यायाधीश फ्रेडरिक जॉन ने 1834 में कह दिया कि जनता को अदालत की भाषा देवनागरी करने का अधिकार है।

इस तरह देवनागरी लिपि के आंदोलन में फ्रेडरिक पिन्कॉट जैसे अंग्रेजों के साथ-साथ बंगाली और बिलग्रामी जैसे उर्दू वाले भी जुड़ गए क्योंकि कचहरी की भाषा फारसी होने के कारण उन्हें भी दिक्कतें हो रही थीं। देवनागरी लिपि के इस आंदोलन के भीतर हिंदी जाति का भी सवाल था जिसकी अवधारणा प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा ने दी है। इसके माध्यम से हिंदू-मुस्लिम विभाजन के बीज भी बोए जा रहे थे और हिंदू राष्ट्र का उद्भव भी हो रहा था। भारतेंदु के समकालीन लाल खडग बहादुरमल्ल ने तो 1882 में ‘हिंदी पर हिंदी धर्म और उर्दू पर मुसलमानी’ शीर्षक से एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने देश हित में मुसलमानों से देवनागरी को अपनाने की अपील की। उसी वर्ष हंटर आयोग के गठन से, जो देश का पहला शिक्षा आयोग था, देवनागरी आंदोलन को समर्थन मिला। लेकिन इसका विरोध भी हुआ। डब्लू. डब्लू. हंटर ने बताया कि देवनागरी लिपि के पक्ष में 60 हजार पत्र मिले, तो पंजाब से 50 हजार लोगों ने पत्र लिख कर आयोग से इसका विरोध किया। आयोग के सामने भारतेंदु और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने भी बयान दर्ज कराए। सितारे हिंद ने तो यहां तक कहा कि मूर्ख हिंदुओं ने हिंदी-उर्दू का सवाल खड़ा कर देवनागरी लिपि के सवाल को पीछे छोड़ दिया। धीरे-धीरे देवनागरी का सवाल जातीय और धार्मिक बनता चला गया और सांप्रदायिकता के बीज बोने में अंग्रेज सफल हो गए। महारानी विक्टोरिया ने भी उर्दू सीखने में दिलचस्पी ली थी और उनके लिए एक मुस्लिम को लंदन भेजा गया था। इस तरह देवनागरी का मुद्दा सियासी होता चला गया। इसने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी विवाद का रूप भी ले लिया।

पूरे प्रकरण को ऐतिहासिक दस्तावेजों, मूल साक्ष्यों और तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उस दौर की राजनीति और अंग्रेजों की रणनीति पर कम प्रकाश डाला है। उन बातों का कम विश्लेषण है जिससे इस इतिहास का परिप्रेक्ष्य हिंदीवादी प्रतीत होता है। परिमलेंदु जी ने भविष्य में राष्ट्रवाद के विकास, सांप्रदायिकता के उद्भव और हिंदी-उर्दू पर विवाद करने वाले शोधार्थियों के लिए काम आसान कर दिया है। उन्होंने अत्यंत श्रम से यह पुस्तक लिख कर हिंदी को समृद्ध किया है। आम तौर पर हिंदी के लेखक-प्राध्यापक ऐसे विषयों पर पुस्तक नहीं लिखते।