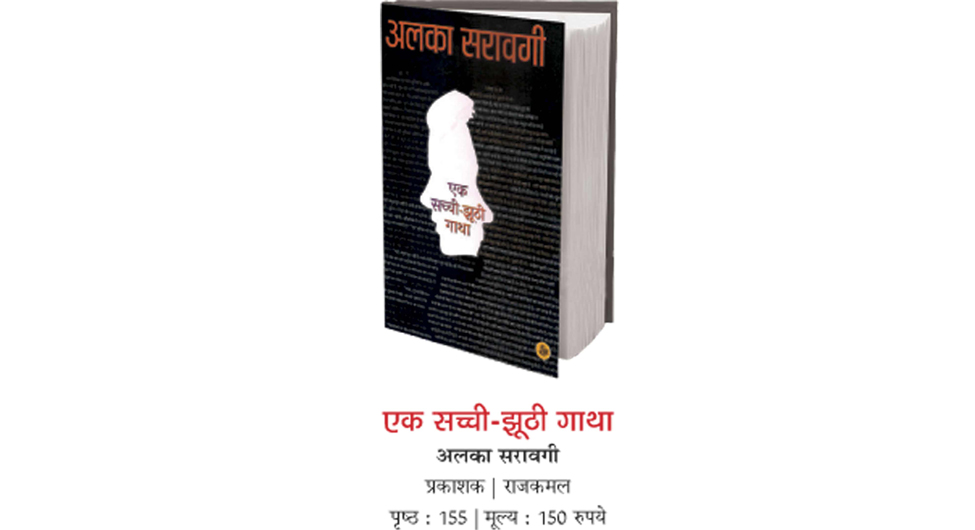

अलका सरावगी हिंदी के उन विरल उपन्यासकारों में हैं जिनका लेखन पारंपरिक आलोचना पद्धति को अक्सर नए मानक गढ़ने की चुनौती देता है। उनका नया उपन्यास एक सच्ची-झूठी गाथा कथा-लेखन के नए औजार तलाशते और तराशते रहने की उनकी आदत का एक और प्रमाण है।

बेशक, यह उपन्यास उनके पिछले उपन्यासों के मुकाबले कलेवर में छोटा है और शिल्प में एकरैखिक भी। लेकिन इस एकरैखिकता में भी उन्होंने कई तहें पैदा की हैं। कहानी बस इतनी है कि गाथा नाम की एक लेखिका ईमेल पर संपर्क में आए एक शख्स से मिलने बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच जाती है। उस शख्स ने वादा किया है कि वह उसे लेने आ जाएगा। लेकिन इसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है।

यह शुरुआत है। प्रमित सान्याल नाम का वह आदमी आया नहीं है और गाथा के दिमाग में लगातार उसके साथ चली बातचीत के टुकड़े गूंज रहे हैं। उपन्यास का असली खेल इसी टुकड़ा-टुकड़ा स्मृति के बीच बनता है। प्रमित एक रहस्यमय किरदार है। वह कभी लेखक लगता है, कभी नक्सली, कभी अराजक भटकावों से घिरा एक शख्स। लेकिन हमेशा बहुत तार्किक। अक्सर गाथा की उसके साथ हुई बहसें जीवन और रचना की विडंबनाओं पर केंद्रित रहती हैं। पढ़ने का असली सुख इसी बातचीत में है। इस बातचीत के बीच कई गांठें बनती भी हैं और खुलती भी हैं। प्रमित सान्याल के मुताबिक वह सात साल की उम्र में अनाथ हो गया था। वह अनाथालय में पला, कई तरह के उत्पीड़न झेलता और उत्पीड़नों से बचता हुआ। अंततः उसने अपना एक जीवन-दर्शन विकसित किया जिसमें उम्मीद से ज्यादा आक्रोश है, मिटा देने की इच्छा और एक खंडित व्यक्तित्व है। जो लिखना तो चाहता है, मगर छपना नहीं। उपन्यास की कल्पना करता है, मगर शुरुआत नहीं। दूसरी तरफ एक लेखिका है जिसके भीतर कई तरह की स्मृतियां सिर उठाती हैं। वह अपनी सास को याद करती है जो ससुराल में कठोर अनुशासन में रही, मगर अपनी बहू के पहली बार विदेश जाने की बात सुनकर पुलकित हो उठती है। वह सास की एक सहेली को याद करती है जिसके लिए अपने छोटे से विश्वास पर अमल उसका सबसे बड़ा अभिमान है।

ऐसे प्रसंग और भी हैं, स्मृति, उम्मीद और बहस के गलियारों से निकलते हुए। इन सबके बीच सभ्यता-संस्कृति, मनुष्य, ईश्वर, धर्म, आस्था, अभ्यास, राजनीति, क्रांति, कविता सब कुछ चले आते हैं। दुनिया के सारे महाकाव्यों को नए सिरे से लिखने की चाहत भी और यह अहसास भी कि ‘तुम एक खाली खोल हो आदमी का, तुम्हारे अंदर भूसा भर दिया गया है।’

निस्संदेह, इस उपन्यास को धीरज से पढ़ना पड़ता है। इस पूरे स्पंदन का आनंद तभी है जब आप एकाग्र होकर इस बहस का हिस्सा बनें। अलका सरावगी के पुराने पाठकों को लग सकता है कि यह उपन्यास कलि कथा या शेष कादंबरी की तरह बहुपरतीय नहीं है। इसके बावजूद यह कई तरह की अनुगूंजों से भरा है। जिसे पढ़ते हुए सरावगी की लेखकीय क्षमता एक बार फिर आश्वस्त करती है। यह ख्याल आता है कि वे हमारे समय के बड़ी लेखकों में हैं।

किसी भी बड़ी रचना को इस अहम सवाल का सामना करना पड़ता है कि वह अंततः कहां ले जाती है? इस उपन्यास के संदर्भ में कहें तो शायद ‘उत्तर सत्य’ या ‘पोस्ट ट्रुथ’ कहलाने वाले इस युग में यह लगातार पुख्ता हो रहा कि सत्य का कोई एक रूप नहीं होता कि उन्हें तत्काल समझ लिया जाए या खारिज कर दिया जाए। वैसे, इन तमाम रूपों के बीच संवेदनशील आंख, करुणा के साथ समझा सकती है कि यह दुनिया अन्याय पर टिकी है, जो सभ्यता इंसानियत की कई खरोंचों को ढंक कर विकसित हुई है। अंततः एक बेहतर मनुष्य या जीवन की तलाश ही किसी गाथा का लक्ष्य हो सकता है, भले ही उसे ढूंढ़ने में उम्र निकल जाए।