पूरी दुनिया में बीसवीं सदी के आरंभ से लगभग 1960 तक अलग-अलग जगह संवैधानिक लोकतंत्र सरकार के रूप में प्रस्थापित होता रहा। अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, एशिया, यूरोप के कुछ देशों में जहां कहीं राजा थे, उनकी जगह संविधान के साथ लोकतंत्र आया। लोकतंत्र की अहमियत 1924-25 के बाद लगातार बढ़ती रही, जब से रूस में स्टालिन का राज आया। यह एक वांछित राज्य पद्धति है, ऐसा दुनिया के सभी लोगों ने स्वीकारा। फिर पूर्व और पश्चिम के दो धड़े बने और इनके बीच शीतयुद्ध चलता रहा। यह सिलसिला 1980 तक जारी रहा।

लोकतांत्रिक राज्य बने और असफल भी हुए। ऐसा कई जगह हुआ। खासकर अफ्रीकी देशों में यह ज्यादा रहा। हमारे यहां संवैधानिक लोकतंत्र बहुत सोच के बाद आया था और हमारा संविधान बना। उसके लिए जो संविधान सभा थी और उसमें जो व्यक्ति थे उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय दृष्टि के साथ इस संविधान की रचना की। संविधान की रचना जब हुई तो स्वाभाविक था कि इसके उपलब्ध मॉडलों में से कुछ अंश लेना पड़ा। जैसे अमेरिकी संविधान, जो लिखित संविधान है। इंग्लैंड में लिखित संविधान तो नहीं था लेकिन कुछ कनवेंशन थे, जैसे हमारा दो सदन का मॉडल इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स से आया। यह प्रथा पर आधारित था लेकिन बहुत ही विश्वसनीय था, समय के साथ आजमाया हुआ था। इस तरह अलग-अलग देशों के संविधानों से कुछ तत्व हमारे यहां लिए गए। यह जो रूप है संवैधानिक लोकतंत्र का, यह कोई एक देश से निर्मित कल्पना नहीं है। यह पूरी दुनिया में अलग जगह, अलग समय पर पैदा हुई। उसके मूल्य इकट्ठा होते-होते ही यह कल्पना स्थिर हुई। यह प्राकृतिक प्रक्रिया थी।

जाहिर है, ऐसे में हमारा जो संविधान बना वह केवल भारतीय परंपरा- धार्मिक, वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक- को लेकर नहीं बना था लेकिन यह वांछित था। दोनों के बीच में जो गैप है- एक तरफ जिसे लोग भारतीय परंपरा कहते हैं और दूसरी संवैधानिक परंपरा- उस गैप में ही 1920 से 1940 तक हमारे देश में जो विचार प्रणाली निर्मित होती रही उनको जगह मिली। जैसे, हमारे यहां महात्मा गांधी और कांग्रेस ने जो आजादी की लड़ाई की वह एक बहुत बड़ा वैचारिक प्रवाह था। उसके साथ-साथ कम्युनिस्ट पार्टी भी पैदा हुई जिसकी सहानुभूति रूस के मॉडल की तरफ थी। मुस्लिम लीग पैदा हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पैदा हुआ था। मुस्लिम लीग की परिणति यानी अंतिम आविष्कार पाकिस्तान के रूप में सामने आया। उन्होंने एक इस्लामिक राष्ट्र यानी धार्मिक राष्ट्र की कल्पना की थी। हमने वो नकारी थी। इसलिए हमारा लोकतंत्र धर्म-आधारित राष्ट्र नहीं है यह बहुत स्पष्टता के साथ माना गया और संविधान में ये मूल्य लिखे गए थे।

26 जनवरी, 1950 को हम गणतंत्र बने। उस दिन के बाद इस देश में जो भी हैं वे सभी समान नागरिक है। सभी को समानता हासिल है, सभी नागरिक हैं, यह 1952 में बने हमारे पहले नागरिकता रजिस्टर में दर्ज होगा। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में केवल कानून के समक्ष ही नहीं, सभी के बीच नॉन-नेगोशिएबल समानता की बात कही गई है। जो नीति-निर्देशक तत्व हैं राज्य के उसमें भी यह बात रखी गई है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक आदि समानता कैसे बढ़ती जाए।

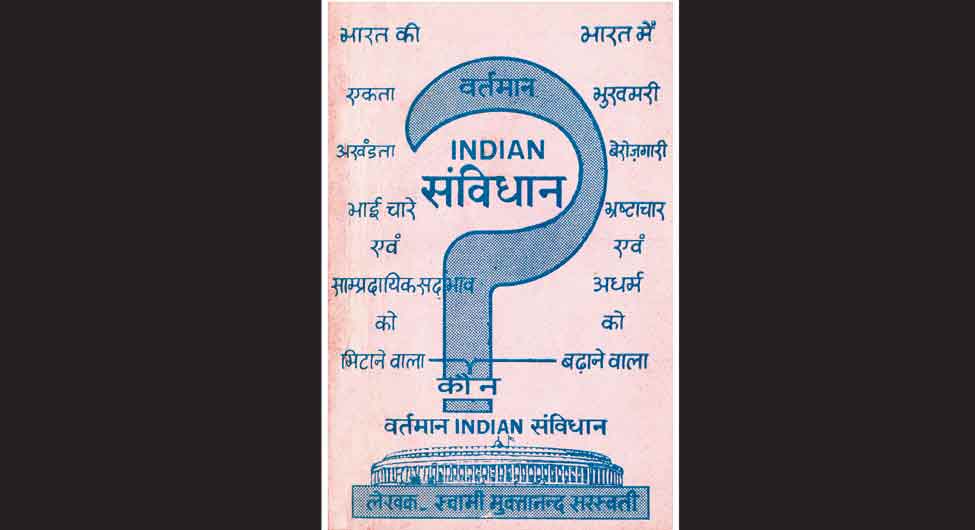

विरोध के स्वरः 1950 में मुक्तानंद सरस्वती की पुस्तिका का आवरण

अब आरएसएस की जो वैचारिक बुनियाद थी उसमें पितृभूमि और पुण्यभूमि नाम की दो संकल्पनाएं हैं, जो एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में सावरकर ने लिखी थीं। उन्होंने लिखा कि जिसकी पितृभूमि और पुण्यभूमि एक ही है उसकी निष्ठा देश के प्रति ज्यादा होगी और बाकी लोगों की कम होगी। यह एक प्रस्थापना थी। इसे किसी भी वैज्ञानिक तरीके से जांचा नहीं गया था। कोई सर्वे के आधार पर नहीं था। यह एक दृष्टिकोण के आधार पर कही गई बात थी। इसलिए आरएसएस की संविधान के प्रति उतनी आस्था नहीं थी। उसकी भारतीय होने में तो बड़ी आस्था थी लेकिन संविधान के बारे में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जब आरएसएस-प्रेरित एक राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो उसकी जो विरासत है या अपनाया गया दृष्टिकोण है वह खुल कर सामने आने लगता है, कि संविधान को कागज पर तो मानना है लेकिन उसकी स्पिरिट को नहीं मानना है। यह तरीका उन्होंने अपनाया। इसलिए पिछले दस साल में हम कभी भी देखें, तो यदि कोर्ट में जा कर कहना है कि इन्होंने संविधान को तोड़ा तो बहुत मुश्किल होगा लेकिन प्रत्यक्ष में, जीवन में, आचरण में, सामाजिक कृति में, सोच में और उनकी उक्ति में, अभिव्यक्ति में, इसकी झलक बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। इसके मैं आपको दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं।

जैसे, संविधान में कहा गया था कि सभी नागरिक समान नागरिकत्व के हकदार हैं। जब सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून आया, तो बड़ी चालाकी से यह दलील रखी गई कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण यहां आते हैं उनको हम स्वीकारेंगे, अन्य को नहीं स्वीकारेंगे। उन्होंने यह जो दलील रखी और जिसके कारण काफी असंतोष बढ़ा और प्रदर्शन भी हुए, यह संविधान के हिसाब से तकनीकी रूप से सही लग रहा है क्योंकि उनका कहना था कि वहां तो मुस्लिम बहुसंख्या है और बाकी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन संविधान की स्पिरिट के मुताबिक सही नहीं है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कानूनों को गलत बताया है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून है, लेकिन वह राजनीतिक बात है। वह कानून ही खराब है, लेकिन उसमें संवैधानिक मुद्दा कम था, राजनैतिक मुद्दा ज्यादा था। सीएए के कारण काफी बहस पिछले दस साल में इन्होंने नागरिकता और समानता पर चलाई। प्रचार के आधार पर बहुत सारे लोग इनके साथ आए तो बहुत सारे लोग खिलाफ भी हुए।

दूसरी बात है कि संविधान के आधार पर कुछ पद्धति, कुछ रीति बनी जिसमें संविधान से पैदा हुई संस्थाएं- जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका- सब अलग-अलग रहे और एक दूसरे पर नजर फेरते रहे, एक दूसरे को अंकुश में रखते रहे। यह दूसरा तत्व था। इससे पहले भी इस तत्व के साथ छेड़छाड़ हुई है लेकिन यह छेड़छाड़ दोबारा न हो यह देखना जरूरी है, न कि पहले हुई थी तो बाद में भी होगी ये कहना सही है। इस सिद्धांत को बहुत कमजोर बनाया गया था। इसे हम किसी कोर्ट में जाकर सिद्ध नहीं कर सकते लेकिन प्रत्यक्ष आचरण में हम देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से राजकीय पक्ष का प्रोपगेंडा किया जाता है। एक आदेश निकाला जाता है कि आरएसएस में इनकी सदस्यता हो तो चलेगा। यह संविधान के साथ खिलवाड़ करने की बात है।

तो पहला तत्व संविधान का बुनियादी सिद्धांत है बराबरी वाला, दूसरा है यह संवैधानिक रीति वाली बात। तीसरी बात है संविधान का महत्व समाज में कम करते रहना। उसका उदाहरण कुछ कक्षाओं की किताबों से संविधान की प्रस्तावना को हाल में हटाया जाना है। तो ये हैं तीन बातें- संविधान के मूल तत्व को ठेस पहुंचाना, उस पर आधारित आचार का गला दबाना और संविधान का महत्व समाज के मन में कम होता जाए ऐसा प्रचार-प्रसार करना।

जवाहरलाल नेहरू के समय में देश नया पैदा हुआ था और उस समय साक्षरता 15 प्रतिशत के आसपास थी। ऐसे एक देश में संवैधानिक मूल्यों का रोपण करना, जतन करना, उन्हें बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी। यह काम उन्होंने अपने पंद्रह साल के समय में किया ताकि संवैधानिक मूल्य देश में स्थापित हों। सबसे ज्यादा योगदान उस व्यक्ति का है, उस समय की हमारी सरकारों का है, लेकिन वह काल कितना खराब था उसका व्यंग्य करते रहना, उसकी खिल्ली उड़ाना, यह तरीका भी अपनाया जा रहा है। हमारे संविधान में देश का वर्णन सबसे स्पष्टता के साथ किया गया है, कि भारत राज्यों का एक संघीय गणराज्य है। उस संघीय व्यवस्था को नकारने के जितने भी तरीके थे, उन्होंने उसे अपनाया है। जैसे, डबल इंजन वगैरह शब्द, जैसे कि सभी राज्य केंद्र से ही चलते हैं। इस तरह की प्रचार नीति राज्यों के संघ यानी फेडरल तंत्र के लिए हानिकारक है, एलिनेटिंग है, जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच दुराव या फासला जैसा पैदा करने वाली है। इसीलिए काफी लोग देश में और देश के बाहर भी महसूस करते हैं कि इस समय संविधान की स्थिति ठीक नहीं है।

इसके साथ-साथ दुनिया में पिछले लगभग बीस साल में बहुत देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली कमजोर हुई है और एकाधिकारशाही ज्यादा उभर कर आ रही है, ऐसा देखने को मिला है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के लोगों में चिंताएं पैदा होना स्वाभाविक है।

आरएसएस की जो मान्यता है, उसमें हिंदू और हिंदी को लेकर हिंदुस्तान की एक परिकल्पना है। हिंदी भाषा को लेकर मुझे कुछ नहीं कहना है। वह बहुत बड़ी भाषा है। उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती क्योंकि पिछली गणना में बावन करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं यह दिखाया गया है। आरएसएस के जितने प्रचारक हैं वे हिंदी भाषा के ज्यादा करीब रहे हैं। द्रविड़ भाषाओं में उनकी प्रतिभा कम झलकती है। इसलिए वे आसानी से द्रविड़ लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी ओर, प्राकृत और द्रविड़ दोनों को अगर हम लेंगे, तो महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण के सभी राज्य, फिर पूर्व में ओडिशा और बंगाल, यहां की प्रजा को अपनी खुद की भाषाएं भी प्रिय हैं। इनको लगता है कि हिंदी का आक्रमण हो रहा है, हिंदी उन पर थोपी जा रही है, असलियत में भले ऐसा न हो। जैसे, बेंगलूरू में सारे साइनबोर्ड हिंदी में करने का हुक्म एक बार निकला था। इन्हीं कारणों से दक्षिण में उत्तर के मुकाबले आरएसएस का प्रभाव कम रहा है और कम रहेगा।

इसका एक आयाम औपनिवेशिकता और उससे मुक्त होने की लड़ाई का भी है। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज जब छपा, तब से ही इस देश में डीकोलोनाइजेशन यानी विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया चल रही है। हमें वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजकीय रूप से कॉलोनी नहीं रहना है, हमें स्वत्व अपनाना है, सेल्फ रूल अपनाना है, यह बात पूरे देश में उस समय से ही अपना ली गई। ये जो औपनिवेशीकरण के प्रभाव थे केवल भाषा तक सीमित नहीं थे, पूरी जीवन पद्धति में थे, विचार और नजरिये में थे और पूरे देश में समान प्रमाण में फैले थे। क्या लखनऊ और क्या दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बंबई, त्रावणकोर, ऐसे सभी शहरी केंद्रों में ये असर कमोबेश समान था। देहातों में असर कम था। मैं औपनिवेशीकरण का एक बहुत ही एथ्नोग्राफिक रूप इस तरह देता हूं कि देश में जहां-जहां क्रिकेट प्यारा है वहां-वहां कोलोनियल प्रभाव है। अंग्रेजों के उस खेल को हमने अपनाया है और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ भी बने। यानी औपनिवेशीकरण सभी जगह था। हिंदी में यह ज्यादा है क्योंकि इसे अंग्रेजी का डर है। ऐसा नहीं कि दक्षिण में अंग्रेजी का डर नहीं है, लेकिन वहां दो अलग-अलग डर के बीच में अंग्रेजी का डर कम है, हिंदी का ज्यादा है। यह प्रतिस्पर्धी डर का मामला है।

मैं कर्नाटक में रहता हूं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को यहां अंग्रेजी नहीं आती है, जैसे हिंदी भी नहीं आती। ऐसा नहीं कि उनकी अंग्रेजी के साथ कोई सहजता हो, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर वे अंग्रेजी की जगह हिंदी को स्वीकारें तो शायद हिंदी का प्रभाव इतना बढ़ेगा कि उनका स्वत्व संपूर्ण ही चला जाएगा। इसीलिए वे अंग्रेजी का छाता लेकर हिंदी के सामने खड़े रहते हैं।

जहां तक उत्तर भारत की बात है, यहां विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर चली है। राहुल सांकृत्यायन से लेकर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, बहुत से लेखक-चिंतक, कवि, उन्होंने स्वत्व को सामने रखने की कोशिश बहुत की है। मैं तो कहूंगा कि हम गालिब के समय में अगर जाते हैं तो गालिब भी अंग्रेजों के सामने बात कर रहे थे। अंग्रेजों के सामने देश के कौन से हिस्से के लोगों ने बात नहीं की? यह कहना मुश्किल होगा। सभी ने बलिदान दिया। जेल गए लोग। अंग्रेजी इस समय पूरी दुनिया में विनिमय, व्यापार, आगम-निर्गम के लिए एक व्यावहारिक समाधान है, तो उसी मात्रा में लोगों ने अंग्रेजी को स्वीकारा है। इसके अलावा, हमारे जो राष्ट्रीय ढांचे हैं जैसे डिफेंस, उसमें अंग्रेजी हमेशा से रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग सौ फीसद अंग्रेज ही बन गए। उपयोग के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल भर होता है। तो उत्तर और दक्षिण भारत में औपनिवेशीकरण के असर में कोई अंतर नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया में भी कोई फर्क नहीं है लेकिन हिंदीभाषियों को जरूर लगता है कि अंग्रेजी के हटने से हिंदी का महत्व ज्यादा बढ़ेगा। सोशलिस्ट भी यही सोचते थे। गांधीजी भी कहते थे कि हिंदुस्तानी होनी चाहिए।

इसलिए आरएसएस का हिंदी वाला जो फ्रेम है उस पर उसकी मोनोपोली नहीं है। फर्क बस यह है कि एक राजकीय पार्टी के एक मुद्दे के रूप में जब भाषा सामने आती है तो हिंदीभाषियों को इसका आकर्षण लगता है। यह स्वाभाविक है। जैसे, महाराष्ट्र में ठाकरे का एक धड़ा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। वह मराठी का मुद्दा लेकर सामने आता है तो लोगों को वहां अच्छा लगता है। लेकिन भारत के लोग बहुत परिपक्व हैं। वे हरेक को मौका देते हैं। हरेक को नापते हैं, जांचते हैं। जो जरूरी नहीं है, जो अच्छा नहीं है, उसको पीछे डाल के आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे देश का ये जो लोक है, यह अद्भुत परिघटना है। इसीलिए भारत की संस्कृति सातत्य से जिंदा रही है। बहुत सारी जगह देश बने, टूटे, लोग आए, बीच में गैप आए, लेकिन हमारा सातत्य हमारे लोग समझते हैं। ये मसले राजकीय डिसकोर्स में थोपे जाते हैं लेकिन लोगों के दिलों में बहुत गहरे नहीं पहुंच पाते।

अब देखिए, ये जो लड़की के साथ ओलंपिक में हुआ, उससे पूरे देश को दुख हुआ। किसी ने नहीं सोचा कि वह कौन से राज्य की है या जाति की है या धर्म की है। जब क्रिकेट में कोई अच्छा बॉलर बहुत विकेट लेता है या वर्ल्ड कप लाता है, तो कोई नहीं सोचता कि उसका धर्म, प्रदेश या जाति क्या है। हम एक भारतीय की तरह सोचते हैं। हमारी जो पहचानें हैं, उसमें एक देशिक पहचान है, प्रादेशिक पहचान भी है, जातिगत पहचान भी है, भाषिक पहचान भी है लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण हमारी हिंदुस्तानी पहचान है। इन पहचानों के बीच देश, जाति, धर्म आदि से पहले, सबसे पहले भाषा आती है। भाषिक पहचान सबसे पुरानी है। इंसान पिछले सत्तर हजार साल से भाषाएं बोलता है। तब से हरेक भाषिक समुदाय को अपनी भाषा की पहचान रही और खुद की पहचान को भाषा के साथ जोड़ने की मनीषा रही है, और रहेगी। लेकिन इंसान एक ही पहचान को जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे रखने का अविचार नहीं कर सकता है। कभी-कभी भाषिक पहचान आगे रखी जाती है। कभी-कभी प्रादेशिक पहचान आगे रखी जाती है। कभी जाति की, कभी जेंडर की, कभी देश की पहचान आगे रखी जाती है। जैसे, भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इंग्लैंड या अमेरिका में एशियन कहे जाते हैं। वे खुद को भी वहां एशियन कहते हैं। यह पहचान बहुस्तरीय है।

एक सिद्धांत है मनोविज्ञान में जिसे हमने बचपन में पढ़ा था, कि आठवें से अठारहवें महीने तक बच्चा स्व और अन्य का आकलन कर लेता है। मनुष्य के दिमाग में स्व और अन्य का फर्क करने और पहचान करने का एक मूलभूत उपकरण है। हर भाषा की संरचना में जो सर्वनाम होते हैं, वे इसी की पैदाइश हैं। अगर ऐसा कोई समाज बने जहां एक ही भाषा हो, एक ही धर्म हो, एक ही कुटुम्ब हो, एक ही जेंडर हो, तब भी वहां के लोग ऐसा कोई तरीका निकाल लेंगे कि मैं सफेद कमीज पहनता हूं और आप रंग वाली पहनते हैं इसलिए मैं, मैं हूं और आप, आप हैं। यह दिमागी चित्त का मूलभूत और अंतर्निहित रूप है। इसे हम बदल नहीं सकते। यह टकरावों को जन्म देता है। इससे जब टकराव पैदा होते हैं, तब कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी के लिए राज्य व्यवस्था बनाई गई है। इसी के लिए संविधान बना है। स्टेट संविधान की खिल्ली उड़ाने के लिए नहीं बना है।

राज्य व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि संवैधानिक मूल्यों को सभी भाषा, व्यक्ति, समाज, समुदाय के लोग समान प्रमाण में स्वीकारें और उसके हिसाब से अपना आचरण रखें। ये जो स्टेट है, स्वायत्त तो है लेकिन सर्वशक्तिशाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके जन्म से पहले कुछ था ही नहीं। इसका सृजन अपने आप में नहीं हुआ है। स्टेट एक प्रतिबिंब है। इसमें तीन चीजें होती हैं- एक है अर्थव्यवस्था, दूसरा है वैचारिक पर्यावरण और तीसरा है एक समाज की परंपरा। परंपरा के जरिये इतिहास, वैचारिक पर्यावरण के जरिये नई कल्पनाएं, और आर्थिक व्यवहार के जरिये यथार्थ, इन तीनों का मिश्रण होकर एक जगह उसका जो समूचा प्रतिबिंबन होता है, वही स्टेट है। आप कल्पना करिए कि जहां लोग हैं ही नहीं, क्या वहां स्टेट बन सकेगा? किसी निर्लोक, लोक विरहित जगह पर स्टेट अस्तित्व में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता।

स्टेट तीन चीजों का सटीक प्रतिबिंबन हैः आर्थिक गतिकी, दार्शनिक गतिकी और संग्रहित इतिहास। जैसे ही अर्थव्यवस्था बदलती है, स्टेट का रूप बदलता है। जब अर्थव्यवस्था में असमानता प्रस्थापित मूल्य बनने लगती है तो लोगों के आधार पर बना स्टेट थोड़ा खोखला होने लगता है, अंदर से असमान बनने लगता है। वैचारिक दिवालियापन आने की स्थिति में स्टेट सतही होने लगता है। जब कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक विरासत न हो तो उसे उधार लेना पड़ता है। जैसे आप कनाडा को लीजिए, वहां कानून का राज ही कागज पर स्टेट है। स्टेट की स्पिरिट के लिए उसे इंग्लैंड या अमेरिका के इतिहास को अपना समझ कर उधार लेना पड़ता है। तो इतिहास, दर्शन और आर्थिकी, ये तीन का रिफ्लेक्शन ही हर प्रकार के स्टेट में है। इसलिए स्टेट अपने आप में कुछ नहीं होता। यह इकट्ठा हुई एक छवि है।

स्टेट अब भी एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है। किसी एक जगह उंगली रख के नहीं बोल सकते कि यह स्टेट है। जो पुलिस हम सड़क पर देखते हैं वह स्टेट है भी और नहीं भी है। स्टेट में हमेशा बदलाव होते रहना उसकी नियति है, प्रदत्त है। समाज लगातार बदलता रहता है, तो स्टेट और समाज के बीच में एक गैप चलता रहता है। विचार, अर्थवयवस्था और समाज आगे बढ़ता रहता है, स्टेट उसके पीछे-पीछे चलता रहता है। जो स्टेट लचीला नहीं होता वह खत्म हो जाता है।

संविधान बदलने के दो मतलब हैं- एक संविधान के मूल ढांचे को बदलना और दूसरा, उसके कुछ प्रावधानों में बदलाव लाना। दोनों में बड़ा फर्क होता है। मूल ढांचा बहुत लंबे समय में अर्जित मूल्यों पर आधारित होता है इसलिए संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, स्टेट चाहे कैसा भी बदल जाए। यही बुनियादी बात है।

संविधान सभा की बहसों से...

आनुपातिक प्रतिनिधित्व इसलिए जरूरी है क्योंकि एकल वोट की प्रणाली तथा एकल सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था का मतलब ‘बहुमत की तानाशाही’ होगी।

के.एस. करीमुद्दीन

संविधान सभा की बहसों से...

आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था विखंडन की ओर ले जाती है जबकि कैबिनेट सरकार की सफलता के लिए एक बहुमत वाले दल की जरूरत होती है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर

(भाषाविद् और चिंतक, भाषा रिसर्च ऐंड पब्लिकेशन सेंटर के संस्थापक तथा पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मानद अध्यक्ष) (अभिषेक श्रीवास्तव से बातचीत पर आधारित)