अगर चुनावी रैलियों में नीतियों और वादों के बजाय धार्मिक पहचान के नारे गूंजते हैं, तो समझिए कि हमारे संविधान की बुनियाद और प्रतिज्ञा, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। स्वतंत्रता सेनानी और हमारे गणतंत्र के निर्माता बंटवारे की कड़वी यादों से जानते थे कि धर्म को राजनीति में मिलाने से लोकतंत्र और आस्था दोनों ही नष्ट होती है। लेकिन सात दशक बाद भी चुनावी फायदे के लिए धर्म का सहारा लेने का प्रलोभन राजनैतिक नेताओं को लुभाता रहता है। इससे थोड़े वक्त के लिए जीत भले मिले, मगर उसके दीर्घकालिक नतीजे संगीन होते हैं। इससे समाज खंडित होता है, भाईचारा कमजोर पड़ता है और समानता पर चोट पड़ती है। यही वह नींव है जिस पर भारतीय लोकतंत्र टिका है।

यह खतरनाक प्रवृत्ति बिहार चुनाव अभियान में साफ दिखाई दे रही है, जहां सत्तारूढ़ दल मतदाताओं की गोलबंदी के लिए धर्म को हथियार बना रहा है। कुछ दिन पहले भाजपा नेता गिरिराज सिंह का बयान इसकी मिसाल है कि धार्मिक विभाजन चुनावी विमर्श को किस हद तक विषाक्त कर चुका है। उन्होंने सरकारी लाभ लेकर उनकी पार्टी को वोट न देने वालों को ‘‘नमक हराम’’ कह डाला। ये ध्रुवीकरण की कोशिश सामाजिक दरारों को चौड़ा करती है और लोकतांत्रिक संस्कृति की समावेशी भावना को कमजोर करती है।

धर्म पहचान देता है, नैतिक मार्गदर्शन करता है और पीढ़ियों तक निरंतरता कायम करता है। कार्ल मार्क्स ने इसे ‘‘शोषित-उत्पीड़ित की आह, हृदयहीन दुनिया का हृदय और आत्माहीन परिस्थितियों की आत्मा’’ बताया। करोड़ों के लिए धर्म अकाल वेला में शरणस्थली और भ्रम में नैतिक दिशासूचक होता है।

नया चलनः उप्र में आइ लव मुहम्मद का जवाब देता दूसरा समुदाय

राजनैतिक सिद्धांतकार रॉबर्ट डॉल का कहना है कि धार्मिक विविधता वास्तव में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करती है, बशर्ते उसे चुनावी राजनीति से अलग रखा जाए। इसके मायने यह नहीं है कि लोगों की जिंदगी में धर्म की कोई जगह नहीं, बल्कि मतलब यह है कि धर्म से नागरिकता या राजनैतिक वैधता परिभाषित न हो। राजनीति शास्त्री स्टीवन लेवित्स्की और डेनियल जिबलैट ने अपने अध्ययन ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइ’ (लोकतंत्र कैसे मरता है) में लिखा है, धार्मिक पहचान को औजार बनाना लोकतंत्र के ढलान की निशानी है। उन्होंने दर्ज किया कि जो नेता धार्मिक समुदायों के वजूद का हौवा खड़ा कर आपसी सद्भाव और सहिष्णुता पर चोट करते हैं, वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के क्षय का कारण बनते हैं।

भारत में चर्च और राज्य-तंत्र के विशुद्ध अलगाव का पश्चिमी मॉडल नहीं अपनाया गया। उसके बदले हमारे संविधान निर्माताओं ने खांटी भारतीय मॉडल इजाद किया कि राज्यतंत्र सर्व धर्म सम भाव पर आधारित होगा, लेकिन आस्था के मामलों में निष्पक्ष रहेगा। यह रवैया राजनीति शास्त्री अल्फ्रेड स्टीपन के ‘द्वी-सहिष्णुता’ के विचार से मेल खाता है। मतलब लोकतांत्रिक और धार्मिक दोनों ही संस्थाएं अपने-अपने दायरे में काम करने के लिए स्वायत्त हों। यह संतुलन सैद्धांतिक नहीं, जरूरत से निकला था। बंटवारे की त्रासदी ने धार्मिक गोलबंदी के खतरे को जाहिर कर दिया था। धर्मनिरपेक्षता महज आदर्श रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय वजूद की रक्षा के लिए अपनाई गई थी। उसके बिना बंटवारे के घाव गहरे ही होते।

संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 गारंटी देते हैं कि कानून की नजर में सब समान हैं और धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को ‘‘संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य’’ बताया गया है। जन-प्रतिनिधित्व कानून, 1951 उसे और आगे ले जाता है। उसकी धारा 123 (3) उम्मीदवारों को धर्म के नाम पर वोट मांगने पर रोक लगाती है। संवैधानिक और कानूनी प्रावधान है कि धर्म निजी आस्था का विषय है, न कि राजनैतिक गोलबंदी का।

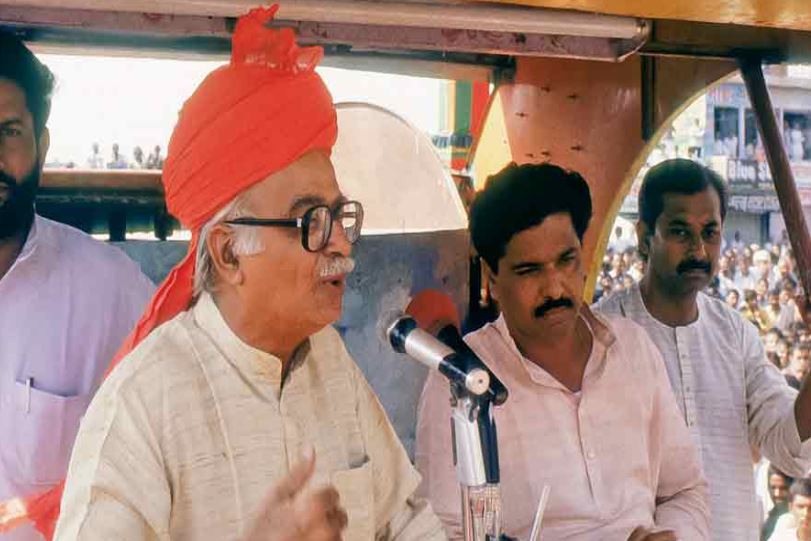

बावजूद इसके, लगातार यह सीमा-रेखा धुंधली होती गई है। 1989 में लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा में हिंदू वोटों की गोलबंदी के लिए खुलकर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया। नतीजतन, समूचे उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव और दंगे भड़क उठे। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद धार्मिक पहचान की खुलकर राजनैतिक गोलबंदी की गई।

हाल के वर्षों में 2017 के गुजरात चुनावों में सीधे अल्पसंख्यकों के खिलाफ ‘लव जिहाद’ और ‘वोट जिहाद’ के नारों और भाषणों के जरिए धार्मिक गोलबंदी की कोशिश देखी गई। 2017 में ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान कथित ‘एंटी-रोमियो दस्ते’ के गठन और मुस्लिम मर्दों से हिंदू औरतों की रक्षा का हौवा खड़ा किया गया। इससे जाहिर होता है कि कैसे धार्मिक समूहों में असुरक्षा-बोध पैदा किया जाता है और चुनावी फायदे के लिए उसका दोहन किया जाता है। इससे उस अहम पहलू का भी खुलासा होता, जिसे अमूमन धर्म के राजनीतिकरण की बहस में नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह यह कि स्त्री देह को समुदाय की इज्जत के प्रतीक की तरह बताना। इस तरह धर्म का राजनीतिकरण स्त्री-पुरुष भेदभाव की प्रथा पर जोर देता है, जिसमें महिलाओं को मुख्य रूप से समुदाय की शुद्धता के प्रतीक की तरह पेश किया जाता है, न कि स्वतंत्र राजनैतिक व्यक्ति के नाते।

अगर राजनैतिक नेता एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं तो भरोसे के जुड़ाव की जगह शक-शुबहा और नाराजगी पैदा होती है। जैसे ही बहस धार्मिक पहचान की ओर मुड़ जाती है, आर्थिक न्याय, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार के सवाल पीछे चले जाते हैं। 1923 में वी.डी. सावरकर ने जिस ‘हिंदुत्व’ विचारधारा की सोच तैयार की और बाद में राजनैतिक सक्रियता से जिसे अमल में लाया गया, वह मिसाल है कि कैसे धार्मिक पहचान की नागरिकता को ही नए सिरे से परिभाषित करने की राजनैतिक परियोजना में बदला जा सकता है। भारत के इतिहास और राजनीति के गहरे अध्येता, फ्रांसीसी राजनीति विज्ञानी क्रिस्टोफ जफरले ने विस्तार से दर्ज किया है कि कैसे यह विचारधारा धीरे-धीरे सांस्कृतिक दायरे से चुनावी राजनीति की ओर बढ़ गई और भारतीय राजनीति के मूल चरित्र को बदल रही है।

इस संकट से रू-ब-रू भारत ही नहीं है। दुनिया भर में राजनैतिक फायदे के लिए धर्म का दोहन हो रहा है और भीषण नतीजे सामने आ रहे हैं। अमेरिका में दक्षिणपंथी धार्मिक गोलबंदी दशकों से समाज में ध्रुवीकरण पैदा कर रही है। राजनीति विज्ञानी थॉमस फ्रैंक ने अपनी किताब ‘ह्वाट्स द मैटर विद कंसास?’ में दिखाया है कि कैसे रिपब्लिकन पार्टी ने मजदूर वर्ग के वोटरों को उनके अपने आर्थिक हितों के खिलाफ ही गोलबंद करने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों का इस्तेमाल किया और धार्मिक राजनैतिक गोलबंदी का तरीका इजाद किया। पश्चिम एशिया में सांप्रदायिक राजनीति ने हिंसा को बढ़ावा दिया और देशों को बर्बाद किया। 2003 के बाद इराक में सांप्रदायिक राजनीति का उभार हुआ और कई राजनैतिक गुटों ने इराकी राष्ट्रीय पहचान के बदले शिया धार्मिक पहचान पर जोर दिया। इससे सुन्नी समुदाय को हाशिये पर धकेला गया और आखिरकार आइएसआइएस का उभार हुआ।

धार्मिक ध्रुवीकरण राजनैतिक सोच-विचार को भी संकीर्ण बना देता है। चुनाव अगर पहचान की होड़ में बदल जाते हैं, तो समावेशी विकास, स्त्री-पुरुष समानता, टिकाऊ पर्यावरण संबंधी नीतियों पर बहस के लिए कोई जगह नहीं बचती है। राजनैतिक दायरा विचारों के बाजार की जगह पहचान के युद्धक्षेत्र में बदल जाता है। इस बदलाव से नागरिकता का दायरा भी सिकुड़ जाता है। लोग व्यक्तियों से बदलकर धार्मिक खांचों में बंट जाते हैं।

लोकतांत्रिक समाजों में गहरे धार्मिक और स्थानीयता संबंधी विभाजनों में संतुलन बैठाने की चुनौती का वाजिब हल राजनीति विज्ञानी अरेंड लिजफार्ट के विचार ‘विवेकसम्मत लोकतंत्र’ (कॉन्सोशनल डेमोक्रेसी) में मिलता है। विवेकसम्मत विकल्प के चार बुनियादी सांस्थानिक स्तंभ हैं। एक, निर्णय-प्रक्रिया में सभी अहम इदारों के प्रतिनिधियों की भागीदारी वाला महागठबंधन। दूसरे, सभी इदारों को स्वायत्ता, ताकि सभी समुदाय अपनी पहचान से जुड़े मामलों का फैसला खुद कर सकें। तीसरे, चुनावी व्यवस्था, प्रशासनिक सेवा की नियुक्तियों और सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में आनुपातिक संतुलन। चौथे, अल्पसंख्यक वीटो अधिकार, ताकि वे अपने अहम हितों को बहुसंख्यक अत्याचार से बचा सकें।

यह फिर दोहराना जरूरी है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म का विरोध नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में दर्ज मौलिक अधिकार है। धर्म लोगों की प्रेरणा, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं का मार्गदर्शक बना रहेगा और बना रहना चाहिए। लेकिन धर्म को अगर राजनैतिक मुहिम में घसीटा जाता है तो वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो बैठता है। वह बंटवारे का औजार बन जाता है। राजनीति का आधार धर्मिक कर्मकांड नहीं, संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए। तभी राजनीति के सर्वजन हिताय स्वरूप को फिर पाया जा सकता है और समानता तथा भाईचारे के लोकतांत्रिक वादे को सही मायने में साकार किया जा सकता है।

(राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य, चर्चित किताब ‘इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स ऐंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी’ विचार निजी हैं)