अपेक्षाकृत एक नए प्रकाशक ने विनोद कुमार शुक्ल के एक उपन्यास की महज छह महीने की बिक्री से तीस लाख रुपये रॉयल्टी देकर नई बहस छेड़ी, इससे लेखक-प्रकाशक संबंधों से लेकर हिंदी-अंग्रेजी की दुनिया के फर्क पर भी रोशनी पड़ी

यहां पेशा एक है, लेखन लेकिन अर्थव्यवस्थाएं दो हैं। अगर ऐसा न होता, तो साहित्य अकादमी, पेन नोबाकोव और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के वयोवृद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 30 लाख रुपये की रॉयल्टी मिलने का ऐसा उत्सव (और कुढ़न भी) न मनाया जा रहा होता। हिंदी जगत के लिए यह दुर्लभ खबर और अतिदुर्लभ क्षण है। अगली बार पता नहीं कब ऐसा उत्सव होगा। हिंदी पाठक की दरिद्रता ही है कि उसे यह भी नहीं पता कि अंग्रेजी का एक लेखक विक्रम सेठ करोड़ो में रॉयल्टी ले चुका है। अमीश त्रिपाठी को छपने से पहले 30 लाख से कई गुना रुपये मिल चुके हैं। लेकिन जब हिन्द युग्म के संस्थापक शैलेश भारतवासी ने बताया कि उनके यहां से प्रकाशित शुक्ल का उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी की एक अप्रैल से 17 सितंबर 2005 तक 90 हजार प्रतियां (पुस्तक की कीमत 299 रुपये है) बिक चुकी हैं, तो हिंदी जगत के समस्त लोक में हर्ष और विषाद की लहर एक साथ उठी। 90 हजार प्रतियों का तुरंत हिसाब लगा, यानी हर दिन औसतन 500 से भी अधिक। यह गणित अंग्रेजी में तो सामान्य लगता है लेकिन हिंदी का हाजमा ऐसी किसी भी संख्या से तत्काल खराब हो जाता है। इतनी संख्या के बारे में तो लेखक खुद नहीं सोचता तो फिर प्रकाशक की कौन कहे। इतना ही नहीं, शैलेश भारतवासी का यह भी कहना है कि उन्होंने इस उपन्यास के अलावा उनके तीन कविता संग्रहों की भी लगभग छह हजार प्रतियां बेची हैं।

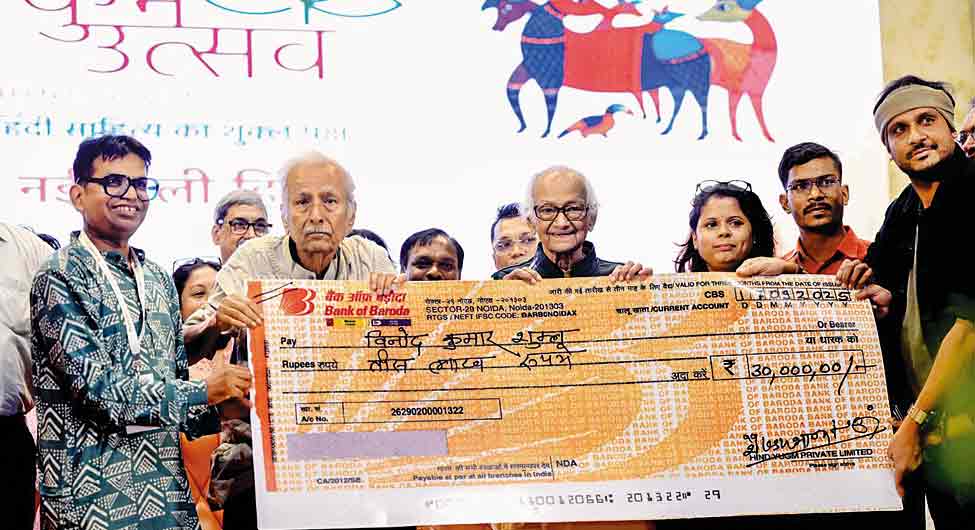

बेमिसाल घटनाः रायपुर में विनोद कुमार शुक्ल को 30 लाख रुपये का चेक सौंपने का समारोह

तो, क्या यह बिक्री मार्केटिंग का खेल है? यह सवाल अंग्रेजी और हिंदी की रॉयल्टी के अंतर पर ऐसे तूफान को जन्म दे गया है, जिसे शांत होने में लंबा वक्त लगेगा। हिंदी के लेखक के खुशखबरी बनने पर सामान्य रूप से शुरू हुई अंग्रेजी बिरादरी से तुलना पर कुछ लोगों को आपत्ति है, लेकिन सवाल तो है ही कि जब अंग्रेजी के लेखक को रॉयल्टी की इतनी बड़ी रकम मिल सकती है, तो फिर हिंदी के लोग मसिजीवी बन कर ही गुजारा क्यों करें।

लेकिन कई सवाल भी

यह तो तय है कि साढ़े पांच महीने में 30 लाख रुपये की रॉयल्टी केवल विनोद कुमार शुक्ल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदी जगत के लिए ऐतिहासिक है। प्रकाशक की ईमानदारी और पारदर्शिता इसके घेरे में है। यह बिलकुल पहली बार हुआ कि किसी हिंदी लेखक को सार्वजनिक रूप से इतनी बड़ी रकम रॉयल्टी के तौर पर सौंपी गई।

अगर अंग्रेजी के किसी लेखक के संदर्भ में यह खबर नहीं है, तो फिर हिंदी के लिए यही बात इतनी बड़ी क्यों है। विक्रम सेठ, अमिताव घोष, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत जैसे लेखकों के लिए यह रकम तो सामान्य रॉयल्टी के आसपास भी नहीं है। अमिताभ घोष को उनकी किताब द ग्लास पैलेस के लिए मिली रॉयल्टी का सही आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है लेकिन इस किताब की प्रसिद्धि इसी बात से समझी जा सकती है कि इसका 25 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उसे 2001 में कॉमनवेल्थ राइटर्स पुरस्कार के लिए यूरेशिया क्षेत्रीय विजेता घोषित किया गया था। हालांकि, घोष को कॉमनवेल्थ शब्द पर आपत्ति थी और इसी कारण उन्होंने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। उसके बाद इस किताब को ग्रैंड प्राइज, फ्रैंकफर्ट ईबुक अवार्ड (2001) और न्यूयॉर्क टाइम्स की 2001 की सबसे उल्लेखनीय पुस्तकों में एक के रूप में सम्मानित किया गया था।

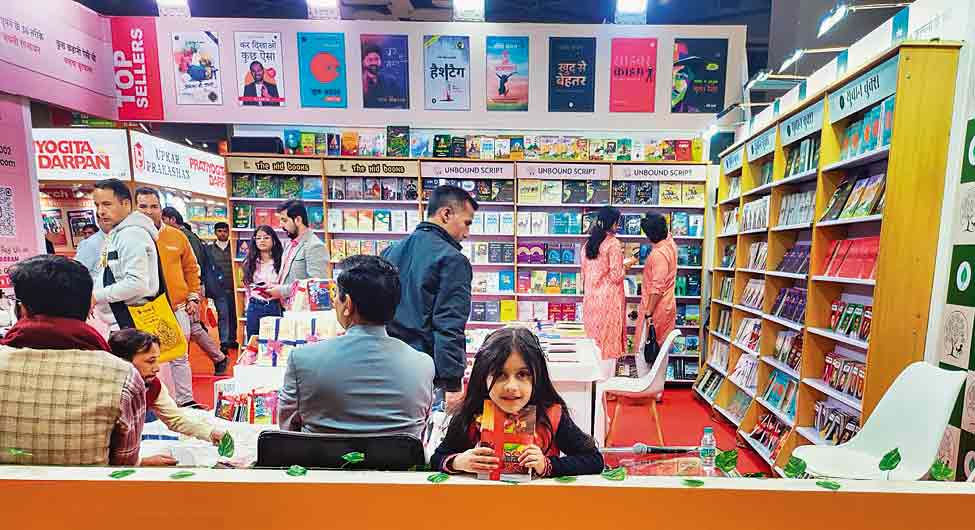

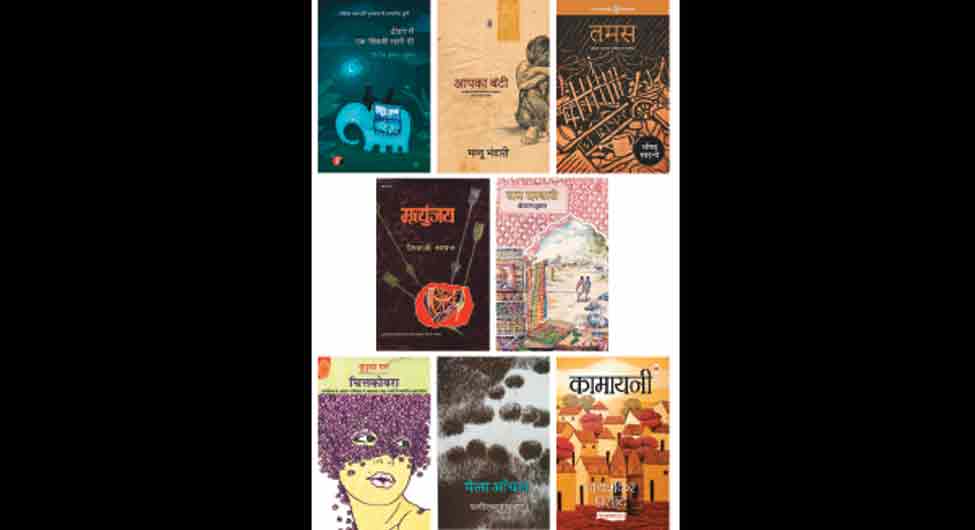

पुस्तकों का सजा मेला

विक्रम सेठ को उनके उपन्यास ए सूटेबल बॉय के लिए भी मोटी राशि अग्रिम दी गई थी। अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रिलॉजी भी रॉयल्टी के मामले में भारतीय प्रकाशन इतिहास की उल्लेखनीय किताब मानी जाती है। इसकी भी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई थी। चेतन भगत की भी लगभग हर किताब की लाखों प्रतियां बिकती हैं। इससे साफ पता चलता है कि अंग्रेजी में यह स्वाभाविक है इसलिए वहां यह खबर नहीं बनती और हिंदी में खबर बन जाती है।

अपने लेखन और बेबाकपन के लिए पहचाने जाने वाले और वे वहां कैद हैं लिखने वाले वरिष्ठ लेखक प्रियंवद कहते हैं, ‘‘अंग्रेजी में फिक्शन की 80-90 हजार प्रतियां बिकना मामूली बात है। हिंदी में बिकती हैं दो-चार हजार। तो जब एक प्रकाशक कह रहा है कि उसने 90 हजार किताबें बेच ली हैं, तो अविश्वास करने की बात ही नहीं है। दूसरे प्रकाशक बताएं कि वे क्यों नहीं बेच पा रहे हैं। या तो वे झूठ बोल रहे हैं या फिर वे निकम्मे हैं।’’ प्रियंवद बताते हैं कि उन्हें रॉयल्टी की एकदम मामूली राशि हर साल आती है।

लेखन से बाजार की यात्रा

यह तो सभी लेखक मानते हैं कि लिखना और बिकना दो अलग-अलग बाते हैं। हिंदी-अंग्रेजी के बीच ‘बिकने’ का यह विरोधाभास ही विमर्श का केंद्र है। शब्दों के बाजार की यात्रा बड़ी कठिन होती है। पारिजात उपन्यास के लिए साहित्य अकादेमी अवॉर्ड से नवाजी गईं वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा विनोद कुमार शुक्ल को ही कोट करते हुए कहती हैं, कि एक बार उन्होंने अपनी किताबों को ‘बंधुआ’ कहा था, क्योंकि लेखक को महसूस ही नहीं होता कि वह लेखक है। वे कहती हैं ‘‘ऐसे वक्त में किसी लेखक को छप्पर फाड़ रॉयल्टी मिलती है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। पर अभी मैं इसे इत्तेफाक मान कर चल रही हूं। यह सिलसिला चलता रहे, दूसरे लेखकों को भी ऐसी बड़ी रकम मिले, तो फिर मानना पड़ेगा कि हिंदी का समाज बदल रहा है।’’ वे कहती हैं कि यह सवाल लेखकों से ज्यादा प्रकाशकों के सामने आया लगता है। लेखकों भी पैसा मिले इससे अच्छा क्या हो सकता है।

लेखक को अपने लेखन से उम्मीद तो रहती है कि उसकी किताब उसे पैसा कमा कर देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किसी भी लेखक को उसकी किताब की बिक्री का एक निश्चित हिस्सा ही मिलता है, जिसे रॉयल्टी कहा जाता है। अंग्रेजी जगत में यह व्यवस्था थोड़ी ज्यादा पेशेवर और स्पष्ट होती है। वहां हर बात का अनुबंध होता है जिसमें एडवांस भुगतान से लेकर सालाना बिक्री के आंकड़े के बारे में भी लिखा होता है। यह तो सभी लेखक मानते हैं कि लेखक और प्रकाशक का रिश्ता साझेदारी का होता है। यह साझेदारी भी व्यापार के साझेदारी की तरह ही है। वाणी प्रकाशन के अरुण माहेश्वरी कहते हैं, ‘‘लेखक–प्रकाशक संबंध एक-दूसरे के पर्याय हैं। नए लेखक भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखते हैं, जितने वरिष्ठ लेखक। इसलिए हम हर लेखक को सालाना रॉयल्टी का भुगतान करते ही हैं।’’

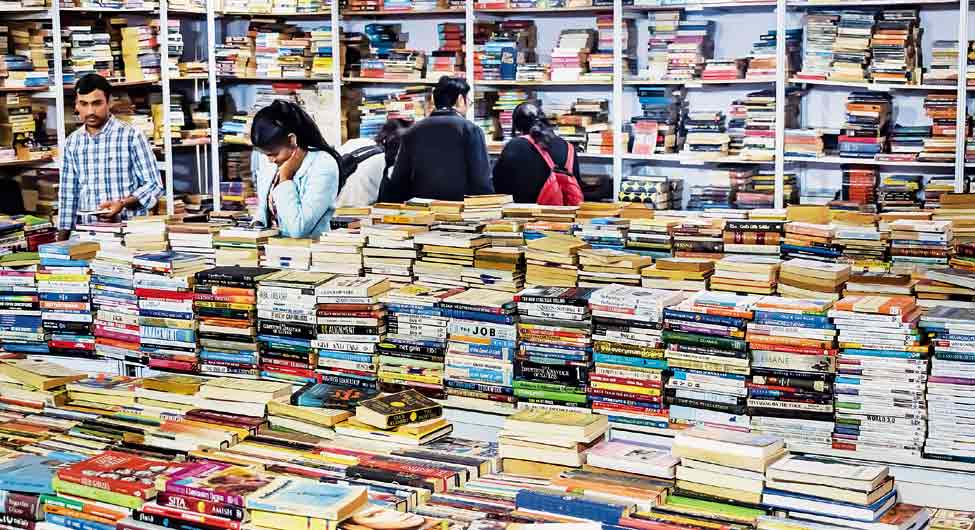

पुस्तक मेले में मनपसंद किताबों की खरीद

प्रकाशक कितना भी कहें कि वे रॉयल्टी में पारदर्शिता बरतते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। दाता पीर जैसा अनूठा उपन्यास लिखने वाले हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हृषिकेश सुलभ इसे सीधे-सीधे प्रकाशक का ‘हुनर’ बताते हैं। वे कहते हैं, ‘‘यह तो सच है कि लेखक-प्रकाशक के बीच कभी भी विश्वसनीय रिश्ता नहीं रहा। अभी जो हुआ वह मेरी समझ से परे है, क्योंकि कोई भी प्रकाशक अपने घर से तो पैसे देगा नहीं। और फिर जिस किताब की बात की जा रही है, वह तो नितांत अपठनीय किताब है। ऐसे में प्रकाशक ने इस किताब को कैसे बेचा यह जानना महत्वपूर्ण है।’’

किताब है ब्रांड

नामी आलोचक और हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ की लेखिका रोहिणी अग्रवाल भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं। वे कहती हैं, ‘‘पाठक कौन हैं यह जानना जरूरी है, क्योंकि मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे किताब नहीं खरीद रहे। मैं नामी विश्वविद्यालय के उन छात्रों की बात कर रही हूं, जो साहित्य का कोई विषय लेकर शोध कर रहे हैं। वे खुद अपने शोध के लिए न किताबें पढ़ते हैं, न खरीदते हैं। यह पूरा माफिया है। इसे रॉयल्टी कहने के बजाय प्रोपेगंडा कहना ज्यादा ठीक होगा। प्रकाशक किसी खास किताब को उछालता है, उसमें वैल्यू ऐड करता है और फिर किताब को एक ब्रांड में बदल देता है।’’ उनका मानना है कि आलोचना को तो साहित्य समझा ही नहीं जा रहा। उपन्यास, कहानी, कविता की आड़ में विचार-प्रधान साहित्य बाहर हो गया है।

दरअसल अभी यह बहस पूरी तरह ‘इतनी कैसे बिक गई?’ वाले भाव से ऊपर नहीं जा रही है। जबकि अमीश की पहली किताब इममॉर्टेल ऑफ मेलूहा की बात की जाए, तो उसकी बिक्री 50 लाख से अधिक बताई जाती है। लेकिन इसमें एक तथ्य गौरतलब है कि यह अमीश की एकदम नई किताब थी, जबकि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास दीवार में खिड़की रहती थी पहली बार 28 साल पहले छपी थी। इतने साल बाद नए पाठकों को जोड़ना और उन्हें किताब ‘बेच’ देना वाकई बड़ी खबर है। इस बेच देने के सवाल का हिंद युग्म के प्रकाशक शैलेश भारतवासी ने अपने इंटरव्यू में खुलासा भी किया है। शैलेश बताते हैं कि उनके यहां से प्रकाशित दूसरे लेखक ‘‘दिव्य प्रकाश दुबे, मानव कौल और नीलोत्पल मृणाल को बहुत साल से 20 लाख रुपये से भी अधिक की सालाना रॉयल्टी जाती रही है। यह राशि बिक्री के आधार पर कम-अधिक होती रहती है।’’

वक्त बदला लेकिन इन किताबों का चाव बरकरार

दरअसल हिंदी में अभी भी लेखन ‘आदर्शवाद’ और ‘भावनात्मक’ है। लेखक प्रकाशित किताब देखकर ही संतुष्ट हो जाता है। पैसे की बात करना अब भी साहित्यिक समाज में असांस्कृतिक माना जाता है। अंग्रेजी-हिंदी की तुलना के बीच यहां महत्वपूर्ण यह भी है कि अंग्रेजी का बाजार, हिंदी का समाज बहुत अलग है। अंग्रेजी का प्रकाशन जगत पूरी तरह बाजार संचालित है। वहां साहित्य उद्योग है, जहां हर किताब का मार्केटिंग बजट तय होता है, रॉयल्टी रेट सार्वजनिक होते हैं और लेखकों के लिए एजेंट होते हैं। वहां प्रकाशक के लिए लेखक ब्रांड होते हैं। जैसे, अमिताभ घोष, वीएस नायपॉल, सलमान रश्दी का नाम बिक्री की गारंटी होता है। उनके उपन्यासों का कई-कई भाषाओं में अनुवाद होता है, वहां अंतरराष्ट्रीय वितरण प्रणाली होती है और ई-बुक की बिक्री भी होती है। यानी अंग्रेजी के प्रकाशक हर दिशा से रॉयल्टी बढ़ाने की कोशिश करते हैं।

इसके उलट, हिंदी प्रकाशन का ढांचा अब भी समाज-केंद्रित है। यहां प्रकाशक और लेखक दोनों ही ‘व्यापार’ शब्द से असहज रहते हैं। हिंदी का पाठक वर्ग भी आर्थिक रूप से निवेशक नहीं, भावनात्मक पाठक है। वह लेखक को पूजता है, लेकिन कहीं से किताब ‘जुगाड़’ कर पढ़ता है अक्सर किताब खरीदता नहीं। इसलिए छुट्टी के दिन का कोरस उपन्यास के रचियता प्रियंवद कहते हैं, ‘‘हिंदी का लेखक कायर है। उसे किताब छपवाना होती है इसलिए वह प्रकाशक से कुछ नहीं पूछता। मेरा अनुभव तो प्रकाशकों के साथ बहुत ही खराब रहा है।’’

नए माध्यम, नई रणनीति

किताबों की ब्रिकी में आजकल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे नए माध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना शुरू कर दी है। डिजिटल युग ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। अमेजन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग (केडीपी) ने इस दिशा में क्रांति ला दी है। इससे हिंदी लेखकों के लिए भी संभावनाओं के द्वार खुले हैं। इससे एक बात और हुई है, ऑनलाइन बिक्री, ऑडियो बुक्स और किंडल संस्करणों ने पारदर्शिता भी बढ़ाई है। लेखक खुद बिक्री का आंकड़ा ट्रैक कर सकता है। अंग्रेजी के लेखक पहले से ही इसका फायदा ले रहे थे। अमिश त्रिपाठी ने तो अपनी पहली किताब खुद ही प्रकाशित कर डिजिटल बिक्री से लोकप्रियता हासिल की थी। हिंदी के नए लेखक भी इस राह पर चल रहे हैं। वे लोग भी डिजिटल माध्यमों से पाठकों तक पहुंच बना रहे हैं।

प्रेम और पैसे का द्वंद्व

हिंदी जगत में एक और महत्वपूर्ण बात पाठक की भूमिका की भी है। हिंदी का पाठक अपने लेखक से प्रेम तो करता है, लेकिन आर्थिक समर्थन नहीं देता। वह कहता है, “पीडीएफ भेज दो” या “यूट्यूब पर सुन लूंगा।” यह ‘मुफ्त’ की मानसिकता हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी चुनौती है। कहा जाता है कि इसके उलट अंग्रेजी पाठक किताब खरीदना अपनी संस्कृति का हिस्सा मानता है। प्रचार यह भी है कि किताब चाहे 500 रुपये की हो या 1000 रुपये की वह जानता है कि वह किसी सृजनशील व्यक्ति को सहयोग कर रहा है। वैसे, इसमें कितनी सच्चाई और कितना प्रचार है या फिर हिंदी वालों को दोयम दर्जे का साबित करने की कितनी सिफत यह पता नहीं, लेकिन एक बड़ी वजह अंग्रेजी और हिंदी पाठक वर्ग की माली स्थिति का फर्क भी हो सकता है। बावजूद इसके, यह भी सही है कि हिंदी समाज का तेजी से सांस्कृतिक पतन दिखने लगा है। जब तक पाठक यह नहीं समझेगा कि किताब खरीदना साहित्य में निवेश है, तब तक प्रकाशक और लेखक दोनों सीमित रहेंगे। इसके बाद ही समानता की दिशा में कुछ ठोस किया जा सकेगा।

जहां फव्वारे लहू रोते हैं नाम से अद्भुत रिपोर्ताज लिखने वाली नासिरा शर्मा कहती हैं, ‘‘हिंदी में भी बाजार है। यहां भी गुंजाइश है। विनोद कुमार शुक्ल की इतनी पुरानी किताब मिलने से वरिष्ठ लेखकों को भी बल मिलेगा, क्योंकि कई बार होता यह है कि वरिष्ठ लेखक महसूस करने लगते हैं या यह भी कह लीजिए कि महसूस कराया जाता है कि वे आउटडेटेड हो गए हैं और उनका लिखा बिकता नहीं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हिंदी की है। गीतांजलि श्री जब हिंदी में लिख कर बुकर ला सकती हैं, तो जाहिर है इस भाषा का बाजार तो है ही।’’

हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के बीच आर्थिक असमानता मिटाने से पहले ये मुफ्त के अभ्यास का भेद मिटाना होगा। लेखक का सम्मान अलग है और लेखन को पेशे के तौर पर अपनाना बिलकुल अलग। हिंदी में जब तक लेखन को ‘सेवा’ या ‘संघर्ष’ के रूप में देखा जाता रहेगा, पैसे की बात दूसरे पायदान पर ही रहेगी। अक्सर कहा जाता है कि “साहित्य पैसे के लिए नहीं लिखा जाता।” यह सही है मगर आर्थिक उपार्जन भी जरूरी है। जब अंग्रेजी लेखक उसी काम से जीविका चला रहे हैं, तो हिंदी का लेखक क्यों नहीं? अमिश त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में कहा था, “मैं अपनी कहानियों से ही कमाता हूं, जिससे मुझे आगे लिखने की स्वतंत्रता मिलती है।”

यह बात हिंदी में दुर्लभ है। यहां स्वतंत्रता अभी भी प्रकाशन के अवसर और पुरस्कारों से जुड़ी है, न कि आर्थिक स्थिरता से। विनोद कुमार शुक्ल जैसे वरिष्ठ लेखक को यह रॉयल्टी केवल आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक स्वीकृति का प्रतीक भी बनाती हैं। यह घटना बताती है कि अब हिंदी में भी लेखन पेशा बन सकता है।

ढांचे का अंतर

हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के साहित्यिक ढांचे भले ही अलग हों। हम कितना भी कह लें कि एक के पास बाजार है, दूसरी के पास समाज। लेकिन हम भी जानते हैं कि अरुंधति रॉय ने जब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिख कर बुकर जीता, भाषा भले ही उनकी अंग्रेजी थी, लेकिन पुस्तक की आत्मा विशुद्ध भारतीय थी। निचले स्तर का जीवन जीने वाले एक लड़के की कहानी वाइट टाइगर लिखकर अरविंद अडिगा ने भी बुकर जीता था। अंग्रेजी लेखक भी भारतीय संवेदनाओं को ही छू रहे हैं। अ सूटेबल बॉय की कहानी भी यही बताती है। बस यह है कि हिंदी को अंग्रेजी के बाजार से सीखने की जरूरत है, ताकि वह भी बराबरी से खड़ी हो सके। दूसरे शब्दों में कहें, तो हिंदी को अंग्रेजी से पेशेवराना रुख सीखना चाहिए। अनुबंध, मार्केटिंग और लेखक का आर्थिक सम्मान। जब तीनों बातें साथ रहेंगी, तो अंग्रेजी और हिंदी की भावनात्मक गहराई एक हो जाएगी, क्योंकि अभी भी अंग्रेजी के उपन्यास हिंदी पट्टी की संवेदना को ही छूते आए हैं। सेक्रेड गेम्स को भी इसमें गिना जा सकता है।

यह तो शुरुआत है

विनोद कुमार शुक्ल का यह रॉयल्टी अध्याय इस इमारत की पहली ईंट है। अगर सब ठीक रहे, तो हिंदी का लेखक भी अपने शब्दों से जीवनयापन कर सकेगा और रॉयल्टी खबरों की सुर्खियां तो कतई नहीं बनेगी। जैसा कि आलोचना के नए क्षितिज की रचियता रोहिणी अग्रवाल कहती हैं, ‘‘इसे खबर तो बिलकुल नहीं होना चाहिए। यह दूसरों की थाली में देखने जैसा है। किसी को क्या मिला इसमें सबकी दिलचस्पी क्यों रहे। पारदर्शिता हर लेखक का हक है। ऐसा न हो कि दूसरे लेखक के मन में आने लगे, इन्हें मिला मुझे क्यों नहीं।’’

अगर ऐसा होने लगे, तब तो बात ही क्या है। क्योंकि फिर कोई नहीं कह सकेगा, “अंग्रेजी का लेखक अपनी किताबों से जीविका कमाता है, हिंदी का लेखक अपनी स्मृतियां।’’ अब समय है कि हिंदी का लेखक भी अपनी स्मृति को जीविका में बदल दे।

विनोद कुमार शुक्ल की कविता से ही हम इसे समझे, तो

हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था

व्यक्ति को मैं नहीं जानता था

हताशा को जानता था

हम दोनों साथ चले

दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते थे

साथ चलने को जानते थे

हिंदी का लेखक भी हताशा को क्यों जाने वह भी साथ (अंग्रेजी के साथ) चलने को जाने, ताकि सबके लिए खिड़कियां खुली रहें।

हिंदी का लेखक कायर है। उसे किताब छपवानी होती है, वह प्रकाशक से कुछ नहीं पूछता। मेरा अनुभव तो प्रकाशकों के साथ बहुत ही खराब रहा है: प्रियंवद, वरिष्ठ लेखक

अभी मैं इसे इत्तेफाक मान रही हूं। यह सिलसिला चलता रहे, दूसरे लेखकों को भी ऐसी बड़ी रकम मिले तो मानना पड़ेगा कि हिंदी का समाज बदल रहा है: नासिरा शर्मा, वरिष्ठ लेखिका

जिस किताब की बात की जा रही है, वह तो नितांत अपठनीय किताब है। ऐसे में प्रकाशक ने इस किताब को कैसे बेचा यह जानना महत्वपूर्ण है: हृषिकेश सुलभ, प्रसिद्ध साहित्यकार

इसे प्रोपेगंडा कहना ज्यादा ठीक होगा। प्रकाशक किसी खास किताब को उछालता है, उसमें वैल्यू ऐड करता है और फिर किताब को ब्रांड में बदल देता है: रोहिणी अग्रवाल, प्रतिष्ठित आलोचक