“पिता और पुरुष को एक मान लेने की समस्या बीती सदी में दुनिया भर में कमोबेश एक साथ पैदा हुए अस्मितावादी विमर्श की भी देन है”

बीते नवंबर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन ने एक साधारण-से व्यक्ति के किए एक असाधारण काम पर ट्वीट किया था। पचपन साल की जिंदगी बिताने के बाद यह आदमी अपने पिता की कब्र तलाशने अचानक मलेशिया जा पहुंचा था। इस बारे में फोटो सहित छपी एक खबर को साझा करते हुए स्टालिन ने लिखा, “पिता की कब्र को पाकर तिरुमारन की जिंदगी भर की तलाश पूरी हो गई है।” तिरुमारन एक समाजकर्मी हैं। वे तिरुनेल्वेलि में बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए एक स्कूल चलाते हैं। उनके पिता रामसुंदरम मलेशिया के केर्लिंग में तमिल समुदाय के एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते थे। तिरुमारन केवल छह महीने के थे जब पिता चल बसे। यह 1967 की बात है। तभी मां के साथ वे भारत लौट आए थे। जाहिर है, उनका चेहरा तक तिरुमारन के जेहन में नहीं है। मां को गुजरे भी पैंतीस साल हो गए। उनकी छोड़ी कुछ चिट्ठियां रह गई हैं तिरुमारन के पास, जो पिता ने किसी जमाने में उनकी मां को लिखी थीं। इन्हीं चिट्ठियों में कैद अदेखी स्मृतियों ने तिरुमारन में मन में पिता की आंच को अब तक सुलगाए रखा था। नवंबर की एक दोपहर जिंदगी भर के छूटे पिता उन्हें केर्लिंग की कब्रगाह में लेटे मिले। जिसने होश में कभी अपने पिता को न देखा हो, उसके लिए पिता की कब्र ही पिता हो जाती है। कल्पना आकार के बगैर भी साकार हो सकती है। 16 नवंबर को केरल लौटकर तिरुमारन ने अखबारों से कहा, “मैंने जितनी कल्पनाएं की थीं, इस यात्रा ने मुझे उससे कहीं ज्यादा दे दिया।” मलेशिया में उनके पिता के पढ़ाए छात्र, जिनकी उम्र अब अस्सी पार जा चुकी है, उन्होंने तिरुमारन को बताया था कि उनकी शक्ल अपने पिता के जैसी है। इस पर तिरुमारन की टिप्पणी थी, “लगता है जिंदगी का एक चक्र पूरा हो गया।” स्टालिन ने भी इसी स्वानुभूति को लिखा था, कि तिरुमारन की यात्रा पूरी हो गई है।

मलेशिया में तिरुमारनः पचपन साल की उम्र में खोज निकाली अपने पिता की कब्र

अज्ञेय एक कविता में पूछते हैं, ‘कितनी दूर जाना होता है पिता से / पिता जैसा होने के लिए!’ यह सवाल अभिधा में होता तो खुद तिरुमारन इसका जीता-जागता प्रत्यक्ष जवाब होते। सवाल हालांकि व्यंजना में है, और दिक्कत यह है कि कवि खुद दो पंक्ति पहले कह चुका है, ‘अच्छी बात नहीं है पिताओं के बारे में सोचना / अपनी कलई खुल जाती है।’ (चीनी चाय पीते हुए कविता में)। तो पिता होना एक बात है, पिता जैसा होना दूसरी। और पिता होने से पिता जैसा होने के बीच की यात्रा करना एक बिलकुल तीसरी चीज है। अपनी कलई खुलने के डर के बावजूद कवि पिता के बारे में क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसे इन्हीं फासलों को भरना है। यही यात्रा करनी है। पुरुष से पिता होने की पहली यात्रा। फिर पिता से पिता जैसा होने की दूसरी यात्रा।

यह जटिलता स्त्री के साथ नहीं है। स्त्री का मां होना एक जैविक प्रक्रिया का परिणाम है। पिता होने के लिए पुरुष को किसी जैविक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। कोई स्पष्ट पहचान-बिंदु नहीं होता कि अब आप पिता बन गए हैं। आदमी का बाप बनना औरत के मां बनने का एक तकनीकी परिणाम है। इसीलिए हर बाप अपने आप पिता नहीं बन जाता। पिता बनना एक सचेत उद्यम है। पिता बनना पुरुष द्वारा पितृत्व को अर्जित करना और उसे साधने से जुड़ा है। पिता होना श्रमसाध्य है, प्राकृतिक परिघटना नहीं। इसीलिए पिताओं के बारे में सोचना, बोलना, अत्यंत निजी मामला है। मां तो हर जगह व्याप्त है। पिता की ‘निश्चल आंखें / तारों-सी चमकती हैं...अकेलेपन की रात के आकाश में’ (चंद्रकांत देवताले)।

दोयम दरजे की छवियां

पुरुष और पिता के बीच की यह दूरी ही पिता को काल्पनिक बना देती है। मां प्रत्यक्ष-बोध है। पिता अनुमान है। ज्ञान-अर्जन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और अनुमान से परे जहां अकेले शब्द ही तीसरा प्रामाणिक स्रोत हो, वहां विडंबना यह है कि आज तक का लिखा सारा साहित्य, संस्कृति के सारे प्रतीक, सारे शब्द और सारे उद्यम तकरीबन मां के इर्द-गिर्द केंद्रित रहे हैं। पिता के नहीं। बेशक, कुछ कविताओं में पिता स्मृतियों के रूप में आते हैं, लेकिन तब जब उनके प्रत्यक्ष साक्षात्कार की गुंजाइश नहीं बचती। कहानी और उपन्यास में पिता एक पुरुष पात्र है जो स्त्री के बरअक्स ही चित्रित होता है। जीते जी वह एक दमनकारी सत्ता का रूपक है। लोकप्रिय माध्यमों में उसे मां के मुकाबले दोयम स्थान पर दिखाया गया है। बौद्धिकता के इतिहास में परिवार पर हुए तमाम अध्ययन मां की भूमिका पर केंद्रित रहे हैं। पिताओं को कभी भी सचेत रूप से अध्ययन का विषय नहीं बनाया गया। उपलब्ध साहित्य में पिता पर सामग्री की कमी और पूर्वाग्रहग्रस्त सरलीकरण पिता पर बात करने में हमेशा बाधा बने रहे। पिता सार्वजनिक विमर्श से हमेशा वर्जित रहा।

ऐसा क्यों हुआ? निश्चित तौर पर इसके ऐतिहासिक कारण रहे होंगे। इनसानी जगत में कुछ भी अनायास नहीं होता। ढेरों कहानियां बिखरी पड़ी हैं पिताओं के खलनायकत्व की हमारे इर्द-गिर्द। पिता का नायक होना पिताओं के जीते जी तो नहीं हो पाता। हिंदी की कविताओं में पिता को खोजने चलें, तो सारे के सारे पिता मरणोपरान्त ही बरामद होंगे। जिंदा पिता पर कविता कौन लिखता है? यूं ही नहीं यह वाक्य हजारों-लाखों बार परिवारों में दोहराया गया है पिताओं द्वारा, “बाप बनोगे तब समझ में आएगा” या “मेरे मरने के बाद याद करोगे कि एक बाप था।” ऐसी बातें वे एकल मांएं भी करती हैं जो पिता की दोहरी जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन यह डायलॉग विशुद्ध बाप वाला है।

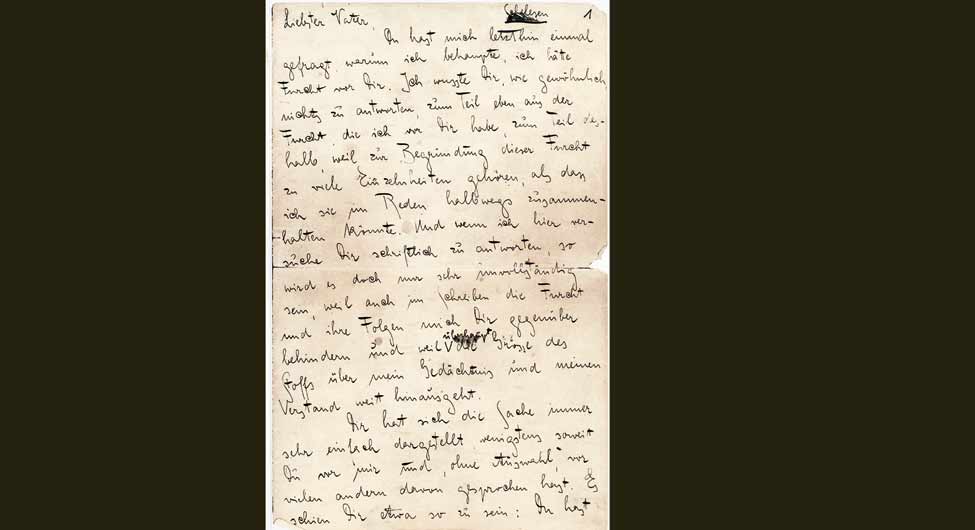

यूं ही नहीं काफ्का अपने पिता को भेजे पत्रों में लिखते हैं (पिता के नाम पत्र, फ्रांज़ काफ्का):

काफ्का के पत्रः पिता के नाम लिखी प्रसिद्ध चिट्ठियां

“एक मान्यता है कि शादी का डर कई बार इस आशंका से पैदा होता है कि आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही बरताव करेंगे जैसा आपने अपने मां-बाप के साथ किया था। मुझे लगता है कि मेरे मामले में इस बात का बहुत महत्व नहीं है, मेरा अपराधबोध वास्तव में आपकी ही पैदाइश है और अपनी उत्पीड़नकारी प्रकृति के चलते यह इतना विशिष्ट है कि इसका कोई भी दोहराव मेरे स्तर पर तो अकल्पनीय है। इसलिए अगर मेरा बेटा ऐसा अभिशप्त, चुप्पा, शुष्क और ग्लान निकला तो मेरे लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त होगा। मैं यह कहने की हिमाकत कर रहा हूं कि अगर वाकई इसका कोई विकल्प मुझे नहीं दिखा, तो मैं उसे छोड़ के भाग जाऊंगा... शायद यही चीज मुझे शादी करने से भी रोक रही है।”

पिता से मनुष्य का यह द्रोह सनातन जान पड़ता है, लेकिन वास्तव में यह पिता से नहीं बल्कि उसके भीतर बैठे पुरुष या पुरुष-सत्ता से विद्रोह है। किसी व्यक्ति (पुरुष और स्त्री दोनों) के जीवन में यह विद्रोह सबसे पहला होता है। पिता विद्रोह का पहला पाठ है। बाकी दुनियावी बगावतों की राह घर से ही निकलती है। यह एक अलग बहस का विषय है कि पिता में पुरुष-तत्व कम हो गया या खत्म हो गया, तो क्या विद्रोही बनने बंद हो जाएंगे? क्या समाज में नायक-नायिकाएं नहीं रह जाएंगे? इस पर इंदौर के लेखक संजय वर्मा ने एक बहुत मौजूं सवाल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उठाया था, लेकिन उस पर आने से पहले एक बहुत पुरानी कहानी- वास्तव में पिता और पुरुष के फर्क को दिखाती इस सृष्टि की सबसे पहली कहानी।

यह मिथकीय कथा शायद यह समझने में मददगार हो कि पितृसत्ता और पिता दो अलहदा चीजें हैं। दोनों को एक करके देखना ऐसी बुनियादी ऐतिहासिक भूल है जिसने समाज और परिवार को दीमक की तरह चुपचाप चाट डाला है।

दक्ष बनाम शिव की बहस

ऋग्वेद में सृष्टि के रचयिता बताए गए दक्ष प्रजापति की बहुप्रचलित यज्ञ-विध्वंस कथा में पिता एक खलनायक के रूप में उपस्थित होता है। यह कथा आज तक लोक-स्मृति में अलग-अलग रूपों में मौजूद है। दक्ष यज्ञ-विध्वंस की यह कथा महाभारत के शांतिपर्व से लेकर शिव पुराण, श्रीमद्भागवत और देवीपुराण तक हर जगह बहुत मामूली अंतर के साथ उपस्थित है और इसका रूपक पुरुष बनाम पिता के मुहावरे की व्याप्ति को समझने के लिहाज से बहुत कारगर है।

दक्ष प्रजापति की बेटी पार्वती (सती) शिव से ब्याही थीं। दक्ष और शिव के बीच बैर था। अलग-अलग स्रोतों में इसके कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन लोक में दो कारण प्रचलित हैं। पहला, दक्ष की इच्छा के विरुद्ध जाकर पार्वती ने शिव से ब्याह कर लिया था, जबकि शिव के अघोरी होने के कारण दक्ष उन्हें पसंद नहीं करते थे। दूसरा कारण यह है कि प्रजापतियों के एक यज्ञ में शिव ने अपने ससुर दक्ष का सम्मान नहीं किया था, जिससे अपमानित महसूस करके दक्ष ने शिव को शाप दे दिया। इसके बाद गंगा किनारे (प्रचलित किंवदंति के मुताबिक कनखल में) दक्ष ने एक यज्ञ रखा जिसमें अपनी बेटी और दामाद को नहीं बुलाया। पार्वती बिना बुलाए ही यज्ञ में चली गईं जबकि शिव ने ऐसा करने से उन्हें मना किया था। यज्ञस्थल पर दक्ष ने पार्वती और शिव दोनों का अपमान किया। अपमान न सह पाने के कारण पार्वती ने खुद को यज्ञ की आग में भस्म कर लिया। शिव को जब इसका पता चला, तब उन्होंने वीरभद्र का रूप लेकर यज्ञ का ध्वंस कर डाला और दक्ष प्रजापति का सिर काट डाला।

इस प्रसंग में मूल बात दक्ष प्रजापति के पुरुष और पिता स्वरूप के बीच विरोध की है। दक्ष प्रजापति पुरुष रह गए, पिता नहीं बन पाए। उन्होंने शिव और सती को न बुलाने का फैसला अकेले किया। इसके लिए दूसरों से सलाह नहीं की। सती की मां को इस फैसले का हिस्सा नहीं बनाया। कुनबे पर अपनी मर्जी चलाई। यह व्यवहार दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति के ही खिलाफ जाता था। इसलिए उनका नाश हुआ। वैदिक वांग्मय के हिसाब से ही देखें, तो दक्ष का जन्म जिस हिरण्यगर्भ से हुआ है वह अपने आप में पुरुष और स्त्री दोनों ही तत्वों को समाहित किए हुए हैं। गर्भ में केवल पुरुष नहीं है। गर्भ खंडित नहीं है। ऋग्वेेद का हिरण्यगर्भ सूक्त (10.121) इसकी पुष्टि करता है। यहां स्त्री और पुरुष का द्वैत तो है लेकिन वह परस्पर पूरक है, विरोधी नहीं। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप आज की भाषा में ‘जेंडर जस्टिस’ का प्रतीक है।

यज्ञ-विध्वंस की कथा में दक्ष के खिलाफ शिव का जो विद्रोह है, वह पुरुष-वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष का आदिम रूप है। यही कथा हमारे समाज में आज तक अलग-अलग तरीके से घटती चली आ रही है। इसलिए जनकवि रमाशंकर ‘विद्रोही’ पूछते हैं कि “आखिर क्या बात है / कि प्राचीन सभ्यताओं के मुहाने पर / एक औरत की जली हुई लाश मिलती है / और इनसानों की बिखरी हुई हड्डियां मिलती हैं / जिनका सिलसिला सीथिया के चट्टानों से लेकर बंगाल के मैदानों तक / और सवाना के जंगलों से लेकर / कान्हा के वनों तक चलता जाता है।” ये सभी स्त्रियां दरअसल आदिम सती हैं जो दक्ष के यज्ञ में भस्म होती चली गईं। दक्ष की उत्पत्ति प्रकृति (स्त्री) के गर्भ से हुई लेकिन उसने अपनी स्वाभाविक वृत्ति को भुलाकर पौरुष के अहं में प्रकृति का नाश कर दिया। उसने स्त्री पर अपनी मर्जी थोपी। बच्चों पर अपनी आज्ञा थोपी। युद्ध को जन्म दिया। नदी, जंगल, पहाड़ को लूट लिया।

क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उसे पिता बनने का जो दुर्लभ कार्यभार सौंपा था, इस भूमिका के आड़े उसका खंडित पौरुष आ गया। शाक्त परंपरा में इसी वजह से दक्ष को दोयम और हेय माना गया था। शाक्त-विरोधी ब्राह्मणवादी शास्त्रों ने बाद में दक्ष को दोबारा स्थापित कर दिया। हिंदुओं को बताया गया कि दक्षिण की दिशा में ये न करें, वो न करें क्योंकि यह पितरों की दिशा है। यह दक्ष और पितर के बहाने पुरुष के लोक-प्रतिष्ठापन का प्रयास था। तमाम कर्मकांडों के पीछे भीष्म पितामह जैसी पुरुष संतान का लोभ काम करता रहा, लेकिन उन मूल्यों को समाज ने तिलांजलि दे दी जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अम्बारूपी शिखंडी के हाथों मौत का स्वेच्छया वरण करके स्थापित किए थे।

दरअसल, जो शास्त्र प्रकृति (शक्ति) को प्राथमिक मानते थे और पुरुष को उसकी अभिव्यक्ति (जैसे सांख्य, शाक्त, बौद्ध, तंत्र) उन्हें व्यवस्थित ढंग से दरकिनार कर दिया गया। इसके उलट यज्ञ-ध्वंस से प्रजापति के पुरुष के रूप में दोबारा जी उठने को स्थापित किया गया। समाज-मनोविज्ञानी आशीष नंदी कहते हैं कि लोकमानस में बीते पांच हजार से दरअसल यही लड़ाई चल रही है। वे इसे ब्राह्मणवाद और बौद्ध दर्शन के बीच शाश्वत संघर्ष के खांचे में परिभाषित करते हैं। इस ‘बाइनरी’ पर बेशक असहमतियां हो सकती हैं, पर दक्ष बनाम शिव की बहस को आधुनिक राजनीति तक लाते हुए बनारस के समाजकर्मी और सनातनी लोकतंत्र के पैरोकार डॉ. लेनिन कहते हैं कि “दक्ष की स्थापित की हुई पितृसत्ता ही मनुस्मृति से होते हुए आधुनिक दक्षिणपंथ, नवउदारवाद, कॉरपोरेट फासिज्म और उसके पोषकों तक चली आई है। इनके खिलाफ संघर्ष की परंपरा महादेव से निकलती है जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे सार्वभौमिक मूल्यों के प्रतीक हैं और सच्चे मायनों में एक पिता हैं।” यानी पुरुष से पिता होने की यात्रा, शिव होने की यात्रा है। और शिव होने के लिए तो जहर पीना पड़ता है! इसीलिए यह कठिन है, बहुत कठिन।

पितृसत्ता बनाम पिता

पुरुष और पिता के इस फर्क को और भी तरीकों से समझा जा सकता है। तमाम संदर्भ हैं। एक बुनियादी तथ्य तो यही है कि पिता की अवधारणा केवल मनुष्यों या बंदरों में पाई जाती है। अपने स्तनपायी बिरादरों के बीच देखें तो मनुष्य उन मात्र पांच प्रतिशत प्रजातियों में है जहां मां और बच्चे के अतिरिक्त एक पिता की उपस्थिति होती है। इसी पिता का होना परिवार नामक संस्था को बनाता है। इस बात को समझने में दुनिया को कई साल लग गए। बमुश्किल दसेक साल पहले इस संबंध में स्थापित समझदारी पर अकादमिक दायरे के भीतर सवाल उठने शुरू हुए।

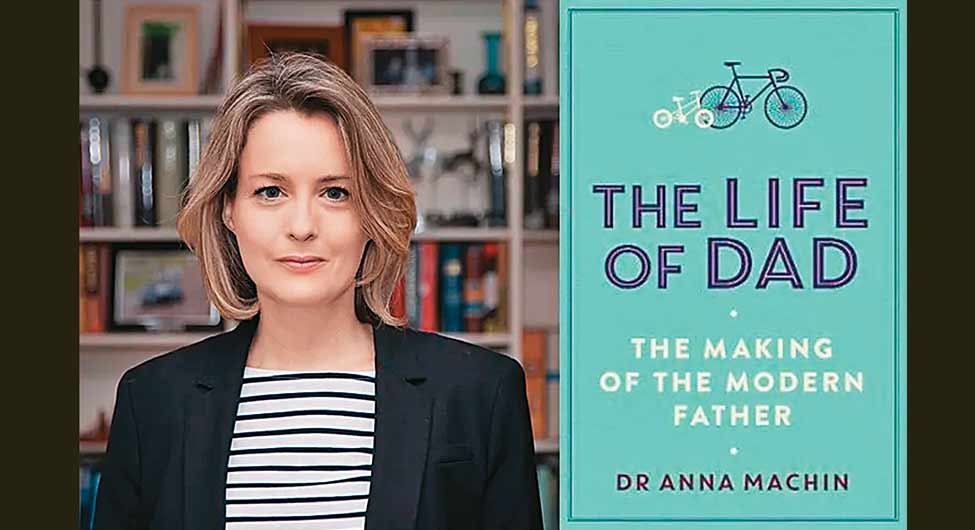

ऑक्सफोर्ड की नृशास्त्री लेखिका एना मेशिन अपनी पुस्तक द लाइफ ऑफ डैड: द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न फादर में आश्चर्य से पूछती हैं कि हम अपने आप को मानवविज्ञानी कैसे कह सकते हैं जब खुद अपनी ही प्रजाति को लेकर हमारे ज्ञान में इतना बड़ा झोल है? कुछ नृशास्त्रियों ने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि मानव सभ्यता के विकासक्रम की किफायती और उपयोगितावादी प्रकृति के बावजूद मनुष्यों में पितृत्व का उभार हुआ। ऐसा तो तभी हो सकता है जब प्रजाति के अस्तित्व से पितृत्व का अनिवार्यत: लेना-देना हो! बीते महज एक-डेढ़ दशक के दौरान पश्चिम, खासकर यूरोप के उच्च शिक्षा संस्थानों में खुले पुरुष अध्ययन विभागों में पिता पर अलग से काम शुरू हुआ है।

डॉ. एना मेशिनः पिता को हम इतना कम क्यों जानते हैं, इस सवाल पर ऐना ने शोध किया है

पिता और पुरुष को एक मान लेने की समस्या बीती सदी में दुनिया भर में कमोबेश एक साथ पैदा हुए अस्मितावादी विमर्श की भी देन है। पश्चिम में साठ का दशक इस लिहाज से बहुत अहम रहा जब सब-आल्टर्न अध्ययन और उत्तर-आधुनिकतावाद के प्रभाव में विश्वविद्यालयों में स्त्री अध्ययन, जेंडर अध्ययन के विभाग खुलने लगे। अब तो स्थिति यहां तक आ गई है कि जेंडर के कम से कम आठ स्वरूप पढ़ाए जाते हैं। ‘पितृसत्ता’ पर चलने वाली बहसें साठ के दशक में जब अकादमिक गलियारों से निकलकर सड़क पर आईं, तो लोकधारणा में ‘पिता’ की संज्ञा ‘सत्ता’ के विशेषण के साथ हमेशा के लिए नत्थी हो गई। यह सिरे से भुला दिया गया कि पिता नाम की पांच प्रतिशत वाली दुर्लभ परिघटना पर ‘आइडेंटिटी’ से मुक्त बातचीत होनी चाहिए थी। इसके उलट इसे ‘सत्ता’ का पर्याय बनाकर पहले से चली आ रही नकारात्मक छवि को और पुष्ट किया गया।

इस तरह पिता का स्टीरियोटाइप और ठस हो गया। पुरुष, परिवार के भीतर पिता की कल्पना से जितना दूर नहीं था उससे कहीं ज्यादा दूर उसे दिखाया गया और सचेत रूप से किया भी गया। यह अकादमिक समाजशास्त्र के लिहाज से तो बहुत मुफीद था, लेकिन समाज के लिए उतना ही ज्यादा घातक साबित हुआ। क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही थी, सो इसका दूसरा आयाम प्रतिक्रिया से ही निकला। एक धारा ऐसी भी चल पड़ी जहां पुरुष बेहतर पति और पिता होने का सचेत उद्यम करने लगा, लेकिन अफसोस कि यह स्वाभाविक रूप से नहीं घटा। इसके लिए भी पुरुष को ही मान्यता चाहिए थी। उदाहरण के लिए, बीते कुछ वर्षों में मीडिया और फिल्मों में ‘हाउस हस्बैंड’ जैसी चीजों को बिलकुल मौलिक दिखाकर जिस तरह से गौरवान्वित किया गया है, इसने पुरुष वर्चस्व को ही एक अलग ढंग से मजबूत किया है।

मसलन, जापान में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल का संकट बहुत गहरा गया है। पति और पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। उस पर से जापानी समाज में ‘ओया-कोको’ की परंपरागत संस्कृति एक और बड़ा संकट खड़ा करती है जिसमें माता-पिता द्वारा बच्चे और बच्चों द्वारा माता-पिता के पालन-पोषण को धार्मिक कृत्य जैसा माना जाता है। पेशेवर कार्य-संस्कृति इतनी गलाकाट है कि इसकी मोहलत नहीं देती। ऐसे में पुरुषों ने पत्नियों के बाहर रहने पर घर का कार्यभार बहुत करीने से संभाला है और समाज का संतुलन कायम रखा है। एकेडमी अवॉर्ड विजेता अमेरिकी फिल्मकार मेगन माइलन ने इस पर एक फिल्म बनाई है टॉलर दैन द ट्रीज। यह कहानी मसामी हयात नाम के एक किरदार पर है।

जापान का पुरुष बदलते हुए समाज और परिवार में अपने पिता और पुत्र होने के कर्तव्य को चुपचाप समझ कर निभा रहा है, लेकिन पश्चिम के लिए यह गौरवान्वित करने वाली बात है। अमेरिका में या भारत के महानगरों में जो पुरुष घर के काम करते हैं और बच्चों को भी संभालते हैं, वे इसके नाम पर खुद को ‘ग्लोरिफाई’ करते हैं। अखबारों में वे इंटरव्यू देते हैं। सोशल मीडिया पर वे अपनी व्यथा-कथा डालते हैं। पांच हजार साल के पुरुष वर्चस्व का इतिहास अगर विकसित अर्थव्यवस्थाओं के कुछ चमकदार कोनों में उलटता दिख भी रहा है, तो वहां स्थापना पुरुष की ही हो रही है।

बाप 2.0

इस बदलती हुई तस्वीर का एक और आयाम है, पिता का अपने बच्चेे का मित्र बन जाना। संजय वर्मा अपने एक लेख में आधुनिक शहरी पिताओं के लिए ‘बाप 2.0’ का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, “पेरेंटिंग के बदलते स्वरूप को देखिए और उसकी वजह से नौजवानों के स्वभाव में बदलाव को देखिए। वह बाप जिसके खिलाफ एक बच्चा पहली बार क्रांति का बिगुल बजाता था, वह बाप तो स्टडी टेबल के पास दूध का गिलास लेकर खड़ा है और पूछ रहा है, ‘कोई और हुकुम मेरे आका?’ अब विद्रोह कैसे होगा?”

यह दिलचस्प सवाल है। पिता अगर पिता न रह कर मित्र बन जाए तो बच्चा विरोध का अपना पहला सबक कहां से सीखेगा? यह अनायास नहीं है कि भवानीप्रसाद मिश्र को ‘पिताजी भोले बहादुर, वज्र भुज नवनीत सा उर’ लगते हैं (घर की याद), तो केदारनाथ सिंह के यहां पिता ‘छतनार बरगद’ उगाते हैं, तुलसी नहीं (एक पारिवारिक प्रश्न)। उदय प्रकाश के यहां भी पिता ‘झाड़-झंखाड़, घाटियों और पत्थरों से भरे चटियल मैदान’, ‘बीहड़’ और ‘पहाड़’ की तरह ही आते हैं, लेकिन “मुझे लगता है उस चटियल मैदान के भीतर (जो पिता थे) / जमीन की दूसरी-तीसरी परतों में / सरकता हुआ कोई नम सोता भी था / जो मेहनत करते पिता की देह के अलावा / कभी-कभी मेरी आंखों से भी / रिसने लगता था।” सारा सवाल इसी नम सोते को पहचानने का था, अपने भीतर जगाने का था, लेकिन उसके बजाय ‘वज्र भुज’ ने दूध का गिलास पकड़ के नया अवतार ले लिया।

वर्मा लिखते हैं, “एक इनसान का व्यक्तित्व जिन तमाम चीजों से मिलकर बनता है उनमें अगर बाप नाम का व्यक्ति अनुपस्थित हो तो इसका व्यक्तित्व पर क्या असर होगा, इसे समझा जाना चाहिए। चट्टानों की तरह व्यक्तित्व भी सिर्फ समय से कायांतरित नहीं होते, उसके लिए एक किस्म का दबाव भी आवश्यक है। अगर किसी समाज से विद्रोह की आदत, शऊर और हुनर चला जाए तो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? विद्रोह से खाली आदमी हर परंपरा का सम्मान करता है, हर पुरानी चीज उसके लिए महान और सम्मानजनक हो जाती है, फिर धीरे-धीरे वह हर आदेश का सम्मान करने लगता है, अगर वह किसी तानाशाह ने दिया हो तो तब भी।”

द फादर फिल्म का एक दृश्य

बात यहां राजनीतिक हो जाती है और बहुत मौजूं है। मनुष्य के ज्ञान-अर्जन का बुनियादी कार्यभार ‘युनिफिकेशन’ यानी जोड़ने की ओर जाना था। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना था। ज्ञान-विज्ञान की सभी धाराओं को मिलाकर एक समग्र मानवीय दृष्टि पैदा करना था। इसके उलट, ज्ञान का समूचा कारोबार बांटने पर केंद्रित हो गया। प्रकृति और पुरुष को समग्रता में देखने वाला ज्ञान हाशिये पर धकेल दिया गया। मनुष्य की पहचानों को उभारा गया। पहचानों के बीच की दरारों को और चौड़ा किया गया। आदमी खंडित हुआ तो समाज खंडित हुआ और देश खंडित हो गया। सतियां पौरुष के इस सतत यज्ञ में कूद कर भस्म होती रहीं। शहरों में स्त्री अध्ययन के विभाग खुलते रहे और पत्नियों को पीटने वाले कवि रात के एकांत में पिता पर कविताएं लिखते रहे। बेटे दूध पी पीकर नाकारा होते गए।

पिता की लीक

अजीब विडंबना है कि कहां तो पुरुष को पिता होना था और कहां बेटियों ने ‘हड़बड़ाए हुए बदहवास’ पिताओं को अंत तक सहारा दिया (लड़कियों के बाप, विष्णु खरे)। बिन ब्याही बेटियां पिताओं को संभालते हुए खुद मां बन गईं, लेकिन बेटे पिता नहीं बन सके। शायद इसलिए चंद्रकांत देवताले कहते हैं, “सिर्फ बेटियों का पिता होने से / कितनी हया भर जाती है शब्दों में” (‘दो लड़कियों का पिता होने से’)। दो साल पहले आई फ्लोरियन जेलर की बहुचर्चित पहली फिल्म द फादर में ये पंक्तियां खूब साकार हुई हैं। डिमेंशिया का शिकार बूढ़ा बाप (एंथनी हॉपकिंस) अंतिम दृश्य में अपनी बेटी का नाम लेते-लेते अचानक अपनी मां को याद कर के नर्स से कहने लग जाता है, “मुझे मेरी मां के पास ले चलो।” एक बूढ़े बाप के मुंह से यह सुनना हृदयविदारक है। वह कहता है, “मेरे पत्ते झर रहे हैं, मेरी शाखाएं झर रही हैं... ओह, यह बारिश, यह हवा...।” और वह रो पड़ता है।

उदय प्रकाश का ‘नम सोता’ यहीं एंथनी के भीतर से फूट पड़ता है। अद्भुत संयोग है कि पिता के वेश की कल्पना मात्र से क्लेश में डूबे भवानी प्रसाद मिश्र भी कहते हैं, ‘एक पत्ता टूट जाए / बस कि धारा फूट जाए / एक हल्की चोट लग ले / दूध की नद्दी उमग ले...’ (घर की याद)। सवाल है कि आदिम दक्ष और आधुनिक बाप 2.0 के बीच की वह जमीन कहां मिलेगी जिससे एक पिता होने की (या अपने पिता जैसा होने की) निर्मल धारा फूट सके? खंडित मनुष्यता, पहचानों की बहुलता और परस्पर विरोधी नजरियों के इस जटिल दौर में मनुष्य को आखिर किधर की यात्रा करनी होगी और कितनी लंबी?

इसका जवाब मंगलेश डबराल के यहां मिलता है, जिनकी एक कविता में दिवंगत पिता ने अपने पुत्र से एक बड़ी सरल बात कही हैः

“एक दिन पिता अपनी तस्वीर की बगल में / खड़े हो जाते हैं और समझाने लगते हैं / जैसे अध्यापक बच्चों को एक नक्शे के बारे में बताता है / पिता कहते हैं मैं अपनी तस्वीर जैसा नहीं रहा / लेकिन मैंने जो नए कमरे जोड़े हैं / इस पुराने मकान में उन्हें तुम ले लो / मेरी अच्छाई ले लो उन बुराइयों से जूझने के लिए / जो तुम्हें रास्ते में मिलेंगी / मेरी नींद मत लो मेरे सपने लो।”

पिता और पुरुष की पहेली को सुलझाने के लिए हर पुरुष को इसे बार-बार पढ़ना चाहिए। शायद, पिता तक पहुंचने की राह यहीं से खुले।