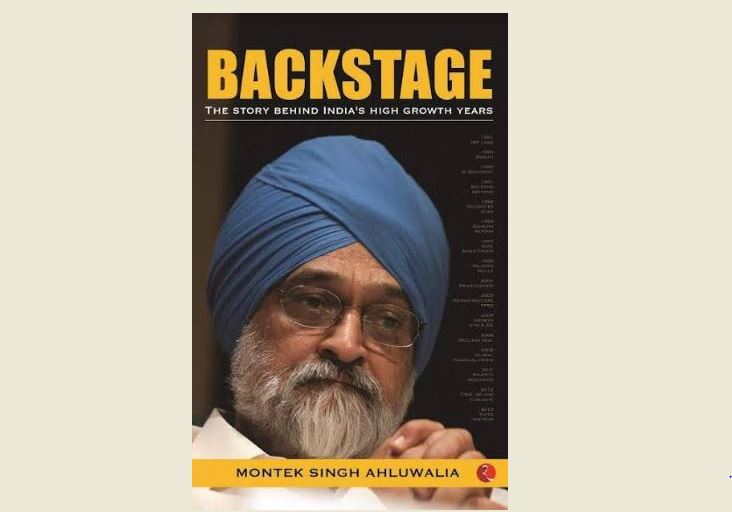

1991 में भारत की आर्थिक नीतियों में जो बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी नींव अस्सी के दशक में ही पड़ चुकी थी और मोंटेक सिंह आहलूवालिया उसी समय से भारत सरकार के आर्थिक-प्रशासनिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। अपनी हाल ही रिलीज हुई पुस्तक “बैकस्टेज– द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाइ ग्रोथ यिअर्स” (रूपा पब्लिकेशन्स, रु.595/-) में आहलूवालिया ने आर्थिक सुधारों की इसी प्रक्रिया को सिलसिलेवार ढंग से बताया है जो देश के आर्थिक इतिहास में रुचि रखने वाले अध्येताओं के साथ-साथ नीति-निर्धारकों के लिए भी उपयोगी होगी। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता (जिसे एक समीक्षक ने कमी के तौर पर भी गिनाया है) यह है कि आहलूवालिया ने आर्थिक बदलावों में अहम भूमिका निभाने और इन दशकों में आर्थिक क्षेत्र में हुई बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं के गवाह होने के बावजूद उन्होंने स्वयं को इस किताब के केंद्र में रखने का बिलकुल प्रयास नहीं किया है और ना ही कोई सनसनीखेज खुलासा किया है। फिर भी सहज ढंग से आहलूवालिया बहुत सी ऐसी बातें बताते चलते हैं जो या तो पहले हमें नहीं मालूम थीं या जिनसे हम कई महत्वपूर्ण निर्णयों का पूरा संदर्भ समझ पाते हैं।

दरअसल पुस्तक की शुरुआत ही आहलूवालिया ये कह कर करते हैं कि यह कोई संस्मरण नहीं बल्कि इसे आप आर्थिक सुधारों का यात्रा-वृतांत कह सकते हैं। वह अपने इस वादे पर खरे उतरते हैं और बहुत ईमानदारी से आर्थिक सुधारों की कहानी बताते चलते हैं जिनकी सुगबुगाहट इन्दिरा गांधी की दूसरी पारी, यानि अस्सी के दशक में ही शुरू हो गई थी और जुलाई 1980 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई, जिसने आहलूवालिया के अनुसार चाहे कुछ खास नए अवसर नहीं दिए, फिर भी उससे सरकारी नियंत्रणों में कुछ लचीलापन आया। वह याद दिलाते हैं कि जापान की सुजुकी के साथ संयुक्त उपक्रम में मारुति कार का आना एक बहुत अच्छा संकेत था। उस समय घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के नाम पर कुछ सरकारी नियंत्रण कैसे हास्यास्पद ढंग से काम करते थे और कैसे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते थे, इसके कुछ चौंकाने वाले उदाहरण आहलूवालिया देते हैं और इस तरह वह पुस्तक के शुरुआती अध्यायों में आर्थिक सुधारों की अनिवार्यता के पक्ष में बहुत सहज ढंग से माहौल बनाते चलते हैं।

आर्थिक सुधारों की खुलकर चर्चा राजीव गांधी के शासन के शुरुआती वर्षों में हुई जब भारत का मध्यमवर्ग अब थोड़ा बड़ा हो रहा था और उसे अच्छे फ्रिज, टीवी, स्कूटर, छोटी कार और ऐसे अन्य आरामदायक सामान की इच्छा होने लगी थी। राजीव इस वर्ग की बढ़ती इच्छाओं के प्रति सचेत तो थे किन्तु उनसे ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी कि वो कांग्रेस की दशकों पुरानी नीतियों को एक झटके में पलट देते। आहलूवालिया, जो राजीव गांधी के पीएमओ में अपर सचिव बनाए गए थे, उनको देश का पहला ऐसा नेता बताते हैं जिसने भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने की जरूरत पर बल दिया था। राजीव देश की अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझते थे और साथ ही वह सरकारी व्यवस्था के बेहद धीमेपन और उसके भ्रष्ट होने से निराश भी थे। लेखक स्मरण कराते हैं कि राजीव ने सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए कुछ प्रशासनिक सुधार भी शुरू किए और कर-ढांचे में सुधारों की शुरुआत राजीव के समय में ही हो गई थी। राजीव ने शहरीकरण की जरूरत को भी समय से पहले ही पहचान लिया था और उनके समय में ही रेंट-कंट्रोल एक्ट और अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट जैसे कानूनों के उन्मूलन की प्रस्तावना कर दी गई थी, हालांकि उन पर अमल कुछ बरस बाद हुआ। भारत में टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत भी राजीव गांधी ने ही की थी। लेकिन आहलूवालिया बताते हैं कि बोफोर्स स्कैंडल के प्रकाश में आने के बाद राजीव सरकार की प्राथमिकताएं बदल गईं और उसके बाद कोई खास आर्थिक सुधार नहीं हो सका।

यहां तक के विवरण में आहलूवालिया पाठकों को एक तरह से तैयार कर लेते हैं कि आर्थिक सुधार लागू किए बिना देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का और कोई रास्ता नहीं था। राजीव गांधी के शासन के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर की चंद महीनों की सरकारों के कार्यकाल की भी लेखक ने अच्छे से विवेचना की है और बताया है कि कैसे अर्थव्यवस्था ऐसी हालत में थी कि इन दोनों को अपने छोटे कार्यकाल में भी आर्थिक सुधार करने की दिशा में कुछ ना कुछ कदम बढ़ाना पड़ा। उनके विचार में वीपी सिंह अर्थशास्त्रीय बारीकियों को बखूबी समझते थे किन्तु अपनी सरकार चलाने के लिए उन्हें राजनीतिक दांव-पेंचो का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था। चंद्रशेखर सरकार का ज़िक्र करते हुए लेखक ने स्मरण कराया कि उनके पद-ग्रहण करते ही देश में विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग समाप्त हो गया था और भुगतान का संकट मुंह बाए खड़ा था। उधर चुनावों की घोषणा हो गई थी लेकिन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर किसी तरह विदेशी बैंकों से कर्ज लेकर इस संकट से उबारा। आहलूवालिया लिखते हैं कि चाहे इसके लिए चंद्रशेखर सरकार की आलोचना हुई कि उसे सोना गिरवी रखना पड़ा, किन्तु असल में ये एक साहसिक कदम था जिसने देश को गंभीर भुगतान संकट से बचा लिया और आने वाली सरकार को दीर्घकालीन उपाय करने का कुछ समय मिल गया।

1991 की नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक सुधारों को बिलकुल नई दिशा दी। इस पुस्तक में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों की पृष्ठभूमि बताई गई है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नए आयाम दे दिये। आप एक पाठक के तौर पर चाहे इस नई सूरत के सभी आयामों से सहमत हों या न हों, आहलूवालिया आपको इतना समझाने में तो सफल हो ही जाते हैं कि अगर देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ना है तो कम से कम कुछ मूलभूत आर्थिक सुधार तो लागू करने ही होंगे। लेखक का कहना है कि नरसिम्हा राव वैसे तो पुरानी पीढ़ी के ही कांग्रेसी थे और आर्थिक सुधारों को लेकर वह बहुत सतर्क थे, किन्तु देश के सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियों को वह भली प्रकार से पहचानते थे और इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना वित्तमंत्री चुना।

उस समय की राजनीतिक चुनौतियां भी कुछ अलग ही थीं– राव सरकार न केवल अल्पमत में थी बल्कि कांग्रेस के भीतर भी राव कोई सर्व-स्वीकार्य नेता नहीं थे। आर्थिक सुधारों के लिए कांग्रेसी तैयार नहीं थे। मनमोहन सिंह ने जब 1991-92 का बजट पेश किया तो जहां अर्थशास्त्रियों के एक बड़े वर्ग ने उसका स्वागत किया, वहीं वाम दलों ने उसकी जमकर आलोचना की। आहलूवालिया बताते हैं कि उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठकों में संसद सदस्यों ने बजट के कई पहलुओं पर वित्तमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर खिंचाई की थी।

आर्थिक सुधारों की इस यात्रा के अलग-अलग पड़ावों के बारे में बताने के साथ-साथ मोंटेक पुस्तक में ये भी जानकारी भी देते चलते हैं कि 1991 से बाद के वर्षों में देश की जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, विदेशी पूंजी निवेश, विदेश व्यापार आदि में किस तरह वृद्धि होती चली गई। गरीबी उन्मूलन की दर भी आर्थिक सुधारों की वजह बहुत अच्छी रही और करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए।

जब हम पुस्तक में इन सब उपलब्धियों के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान इस पर जाता है कि आर्थिक सुधारों को तेजी से शुरू हुए भी तीन दशक हो चले हैं, फिर भी और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूर अब भी इतने गरीब हैं कि उनके पास दो-चार दिन भी बिना कमाए खाने के पैसे नहीं होते। लॉकडाउन के दौरान यह पूरे देश के सामने है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर की माली हालत क्या है! इसी तरह क्या हम स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को देश के सीमांत वर्गों तक पहुंचा पाए हैं? सच बात तो यह है कि शिक्षा के मामले में उत्तर भारत के राज्य पहले से भी बदतर हो गए लगते हैं। स्वास्थ्य में भी कमोबेश यही स्थिति है कि सरकारें, चाहे वो यूपीए की हों या एनडीए की, स्वास्थ्य को निजी क्षेत्र के हवाले करने को ही उत्सुक लगती हैं। इस बात को पुस्तक की एक बड़ी कमी के रूप में देखा जाना चाहिए कि लेखक ने इस विषय पर कोई खास चर्चा तक नहीं की। वे आर्थिक सुधार जिन्हें वह एक रामबाण की तरह पेश करते हैं, ऐसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी क्यों रहे?

बहरहाल, इन अनुत्तरित सवालों के बावजूद यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो देश की अर्थव्यवस्था में रुचि रखता है और नीति-निर्धारकों से लेकर स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों तक, सभी को यह बहुत कुछ ऐसा देगी जो उनके लिए नया होगा। कुछ ऐसा व्यवहार्य भी देगी जिसका इस्तेमाल वह अपनी भविष्य की प्लानिंग में कर सकेंगे।

(लेखक कुछ समय पूर्व तक सरकारी मीडिया से जुड़े थे, आजकल raagdelhi.com नामक वेबसाइट चलाते हैं)