यह कहानी नहीं, एक सैलून है। सैलून, जहां आगे और पीछे यानी ठीक आमने-सामने की दीवारों पर आईना होता है। दोनों के बीच में सिर झुकाए बैठा हुआ एक किरदार, जिसके बाल झड़ रहे होते हैं। आईने के भीतर आईना। उसके भीतर आईना। हर आईने में वही किरदार। एक अनंत सिलसिला होता है किरदार के भीतर किरदार का। ऐसा ही एक किरदार दूसरे किरदार से मिलने कलकत्ता के एक अस्पताल में कुछ साल पहले पहुंचा था। पहला किरदार अनाम था। दूसरा प्रदीप कुमार बनर्जी उर्फ पीके, महान फुटबॉलर। मुलाकाती कैंसर का मरीज था और उसकी जिंदगी में केवल पांच दिन शेष थे। पीके कैंसर को मात दे चुके थे पर फालिज के मारे भर्ती थे। वह शख्स पीके का मुरीद था। उन्हें जीते जी एक बार देख लेना चाहता था। पीके उसका आदर्श थे। उसने डॉक्टर से चिरौरी की। डॉक्टर ने पीके को कहा कि कोई बेतरह उनसे मिलना चाहता है। जीर्ण-शीर्ण पीके उससे मिलने को तैयार हो गए। मुलाकात हुई। कुछ हफ्ते बाद पीके को उस आदमी की अचानक याद आई। उन्होंने डॉक्टर को फोन लगा दिया। मुलाकाती का हाल पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि वह तो पीके से मुलाकात के सत्रह दिन बाद ही गुजर गया। मरते वक्त उसने कहा था, “काश, मैं पीके से और पहले मिल लिया होता, तो शायद और जी जाता।” डॉक्टर ने फिर अचरज में फोन पर पीके से पूछा, “लेकिन आपने कौन सी घुट्टी उसे पिला दी थी कि वह पांच दिन के बजाय सतरह दिन जी गया?” पीके बोले, “जिंदगी और मौत से बचा नहीं जा सकता, इनसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं जानते कितने और दिन हमें जीना है, इसलिए हर दिन खुलकर जियो।”

यहीं इस कहानी का तीसरा किरदार प्रकट होता है। ऊपर का प्रसंग उस किरदार की बनाई एक अधूरी डॉक्युमेंट्री फिल्म से लिया गया है। पीके की विलक्षण प्रतिभा पर आज तक कोई फिल्म नहीं बनी। कलकत्ता के कवि गौतम सेन पीके के जीवट से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने खुद कैंसरग्रस्त होते हुए फिल्म प्रभाग द्वारा प्रायोजित एक फिल्मे पीके की जिंदगी पर बनाने की ठानी थी। फिल्म वे पूरी नहीं कर सके, बीच में ही गुजर गए। जो बात पीके ने अपने मुलाकाती से कही थी और बाद में डॉक्टर को भी बताई, वही बात उन्होंने गौतम सेन से कही थी।

पीके पर गौतम की फिल्म अधबनी रह गई, लेकिन एक चौथे किरदार ने इस पूरी फिल्मांकन प्रक्रिया को शूट किया। उनका नाम जोशी जोसेफ है। जो फिल्म बनकर निकली, उसका नाम था, ‘ए पोएट, ए सिटी एंड ए फुटबॉलर’। यहां कैंसर पर विजय हासिल कर चुके एक फुटबॉलर से प्रेरित होकर एक कैंसरग्रस्त कवि उस पर फिल्म बना रहा है और दोनों जिंदगियों को जोड़ रहा है एक शहर कलकत्ता, जो अपने ढंग से कैंसरग्रस्त है- जो कभी ‘प्रदर्शनों का शहर’ हुआ करता था लेकिन आज ‘मृत शहर’ है। चार अध्यायों में बंटी इस फिल्म को एक सूत्र में बांधने वाली चीज अस्तित्व के अंधेरे कोनों व दरारों को भरने वाली वह जिजीविषा है, जो सच्ची और सुंदर है- पीके से लेकर गौतम तक जिसकी परछाइयां बराबर जाहिर हैं।

अधूरी कथाओं के जिंदा नायक

ऐसी अनेक अधबनी, अनबनी फिल्में हमारे इर्द-गिर्द होंगी, जैसी गौतम सेन छोड़ गए। इन फिल्मों के नायकों को हम जानते होंगे। इनमें कुछ नायक पीके जैसे जीवट वाले होंगे। कुछ गौतम जैसे प्रेरित, तो कुछ इन्हें आदर्श मानने वाले किरदार, जो आखिरी के पांच दिनों की जिंदगी को सतरह दिन तक खींच ले जाने की कोशिश में हैं। इन सब की जंग अलहदा है, पर विशिष्ट। इन सब के जीवन में एक अंधेरा है, जिसका नाम है कैंसर। मेडिकल साइंस की अभूतपूर्व तरक्की के बावजूद यह अंधेरा छंटता नहीं दिखता, भले हर अगले परिचित मरीज के साथ हमारे लिए न्यू नॉर्मल में तब्दील होता जाता हो।

जो इस अंधेरे से बाहर हैं, उनका नॉर्मल एक है। जो इसके भीतर हैं, उन्होंने अपने लिए अपने ढंग से नए नॉर्मल रचे हैं। उनकी रचना प्रक्रिया भी अलग-अलग और अपनी है। मसलन, रवि प्रकाश ऐसे ही शख्स हैं। पेशे से पत्रकार, हौसले से लबरेज, जिन्होंने मौत से डरना अब छोड़ दिया है। अगर कैंसर में कोई चौथी स्टेज होती होगी, तो रवि उसी द्वीप के वासी हैं। टाटा मेमोरियल, मुंबई में चार साल सेवा दे चुके कैंसर रोग विशेष डॉ. गुंजेश कुमार सिंह उनका उदाहरण देते हैं। रवि प्रकाश से डॉक्टरों ने कह दिया है कि वे ठीक होने वाले नहीं हैं। समय कम है। इसीलिए रवि इलाज के लिए बाहर निकलते हैं तो लगे हाथ घूमने का प्रोग्राम बना लेते हैं। उन्होंने हाल में ‘कैंसर वाला कैमरा’ के नाम से मोबाइल से उतारी अपनी तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई थी। प्रदर्शनी में तस्वीरों की बिक्री से कुछ आमदनी हुई, तो एक बड़ा हिस्सा उन्होंने रांची प्रेस क्लब के कॉर्पस फंड के लिए दान कर दिया ताकि गंभीर रूप से बीमार दूसरे पत्रकारों की मदद हो सके। रवि की जिंदगी लंबी भले न हो, लेकिन उसका कैनवास बेशक बड़ा होता जा रहा है।

ऐसे ही एक जिंदादिल किरदार हैं रजनीश सिंह, जो दिल्ली में एचआर कंपनी चलाते हैं। जुलाई 2021 में चौथे स्टेज के कोलोन कैंसर का अचानक उन्हें पता चला। दो साल के भीतर वे कैंसर से उबर चुके हैं। उनके छात्र जीवन के मित्र रहे राकेश को जब उनकी बीमारी की खबर लगी तो वे खुद को रोक नहीं पाए। ऑपरेशन के तुरंत बाद खबर जानने दिल्ली पहुंच गए। राकेश बताते हैं, “जब मिला, तो चेहरे पर बीमारी को लेकर कोई शिकन तक नहीं, उसी जिंदादिली से स्वागत किया।” पत्नी आरती के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर थीं, मगर ऑपरेशन होने के साथ ही रजनीश एक झटके से कैंसर के खौफ को किनारे कर काम पर लौट आए। फिर पत्नी के साथ वे लांग ड्राइव पर निकल गए। कैंसर के बाद उन्होंने दो किताबों पर काम किया है।

डॉ. गुंजेश कहते हैं कि कैंसर रोगी की मनोदशा पर उसके मिजाज का बहुत असर पड़ता है। वे कहते हैं, ‘’आत्मबल से भरा सकारात्मक भाव रखने पर हमारे शरीर से नैचुरल हार्मोन रिलीज होते हैं। देखा गया है कि नैचुरल हार्मोन, जिन्हें इंडार्फिन बोलते हैं, वह खुश रहने से रिलीज होता है और हीलिंग में काफी मदद करता है। इससे रिकवरी में फायदा होता है।”

बिहार के जनसंपर्क विभाग में उपनिदेशक के पद से 2016 में अवकाश ग्रहण करने वाली नीलम पांडेय की अलग ही कहानी है। चार-पांच साल तक कैंसर को झेलने के बाद वे गुजर गईं, लेकिन जीते जी अपनी पीड़ा को उन्होंने रचनात्मक काम में बदल दिया। वे फेसबुक पर ही कथा डायरी लिखने लगीं। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति प्रो. जाबिर हुसैन ने दोआबा में उनके साहित्यिक नाम नीलम नील के नाम से ‘आंगन में आग’ नामक पांच सौ पेज की रचना को कथा डायरी-उपन्यास की शक्ल दे दी।

जाबिर हुसैन लिखते हैं, ‘’इलाज के लिए जबरदस्त भागदौड़ करनी पड़ी मगर एक क्षण के लिए भी मुझे उनका हौसला कम होता नहीं महसूस हुआ। उनके भीतर तेज रफ्तार से भागते समय का साथ देने की आकांक्षा इतनी प्रबल थी कि कीमोथेरेपी की यंत्रणा के बावजूद उन्होंने अपना उपन्यास लगभग पूरा कर लिया।”

चार दशक से भी ज्यादा पहले आई फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का किरदार इस मामले में आज तक हर कैंसर रोगी के लिए एक आदर्श बना हुआ है, हालांकि हकीकत यह है कि कैंसर वास्तव में आनंद का नहीं, असह्य दर्द का पर्याय है। जब चारों ओर से हर पल वार्ड की दीवारें आदमी को घेरती सी जान पड़ती हैं और हर अगला दिन ऐसा लगता है जैसे कुछ और पत्ते झड़ गए हों, तो वह तजुर्बा अकथ होता है। रचनात्मक तो बिलकुल भी नहीं होता। अलेक्जेंडर सोलझेनित्सिन ने अपने कालजयी उपन्यास ‘कैंसर वार्ड’ में इस बीमारी का जैसा सूक्ष्म विवरण दिया है, उसे एक मरीज ही अपने निजी अनुभवों से जान सकता है। बाहर रह कर उसे ‘आनंद’ बनने की सलाह देना इतना आसान भी नहीं है, जितना दिखता है।

कैंसर से ‘जंग’ या दोस्ती?

आम तौर से कैंसर को मात देने वाले रोगियों के मामले में हम मान लेते हैं कि उन्होंने कोई बड़ी जंग लड़ी है। कैंसर के खिलाफ ‘जंग’ की यह शब्दावली बीसवीं सदी के शुरुआत की देन है। सच्चाई हालांकि इसके उलट है। शायद ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई मरीज कैंसर से ‘जंग’ लड़ता होगा। हजारों-लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए इस बीमारी से ‘जंग’ लड़ना कोई आसान विकल्प नहीं है। माइकेल शिमकिन, मैथ्यू ग्रिसवॉल्ड और सिडनी कटलर का लिखा एक परचा बाइलाज और लाइलाज कैंसर में बचने की स्थितियों की पहचान करता है। सितम्बर 1984 में क्लासिक्स इन आन्कोलॉजी में प्रकाशित इस परचे को इसलिए पढ़ा जाना चाहिए ताकि मरीज के हौसले, जीवट और कैंसर के खिलाफ उसकी ‘जंग’ को लेकर कोई रूमानियत या भ्रम न रह जाए।

आज चूंकि इलाज के रास्ते ज्यादा खुल गए हैं, लोगों के पास खर्च करने को पैसा है और कैंसर आम जीवन में बहुत परिचित सा हो चला है, तो उसके खिलाफ ‘जंगी जज्बे’ की बात करना आसान हो गया है। खुद कैंसर से बचकर निकली न्यूयॉर्क की कैंसर विशेषज्ञ और लेखिका एलेन शैटनर कहती हैं कि वे कैंसर से ‘लड़ने’ जैसी भाषा के इस्तेेमाल से बचती हैं। चिकित्सक बिरादरी का भी इसमें अब यकीन नहीं रह गया है। वे अपनी ताजा पुस्तक फ्रॉम विस्पर्स टु शाउट: द वेज़ वी टॉक अबाउट कैंसर में लिखती हैं: ‘’रिसर्च या कैंसर केयर को समझाने में जंग वाली शब्दावली कारगर नहीं है। मैं इस खतरे को समझती हूं- यदि कोई उपचार काम नहीं कर रहा, यदि ट्यूमर बढ़ता गया, तो वे मरीज जिन्हें इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि उन्हें कैंसर के खिलाफ जंग लड़नी है वे खुद को दोष देने लग जाएंगे, यह सोच कर कि उन्होंने ही पर्याप्त इच्छा शक्ति या ताकत नहीं दिखाई है, जबकि सच्चाई यह है कि उपचार नाकाम हुआ है।”

शैटनर के मुताबिक कैंसर से ‘लड़ने’ या कैंसर के खिलाफ ‘जंग’ वाली शब्दावली का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को जाता है जब उन्होंने 1971 में नेशनल कैंसर एक्ट पर दस्तखत किए। दिसंबर 1971 में वाइट हाउस में एक संबोधन में उन्होंने कैंसर से अमेरिका में हुई मौतों की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध में हुई मौतों से कर डाली थी। कोई अगले दसेक साल तक अमेरिका में कैंसर से ‘लड़ने’ वाली शब्दावली चलती रही। उस समय तक भारत में कैंसर लोगों की कल्पना में मौत का पर्याय हुआ करता था, तब कैंसर सरवाइवर जैसी कोई श्रेणी यहां नहीं आई थी। कैंसर के खिलाफ जंगी शब्दावली का शुरुआती विरोध अमेरिकी लेखिका सूसन सोंटाग ने अपनी किताब इलनेस ऐज़ मेटाफर में किया। वे खुद स्तन के कैंसर से जूझ कर बाहर आई थीं। उनकी दलील थी कि अपनी बीमारी के बारे में मुहावरेदार भाषा में सोच मरीज के आलोचनात्मक विवेक को हर लेती है। एक दैत्याकार दुश्मन की तरह कैंसर को देखने से ‘उपचार के बर्बर तरीकों’ को शह मिल जाती है। वे लिखती हैं, ‘’अगर हम मान लें कि मरीज के शरीर पर आक्रमण हुआ है, तो इसका इकलौता इलाज अपने आप प्रत्याक्रमण हो जाता है।”

यही वह महीन रेखा है जहां मरीज अपने अनुभव और दर्द से इस बात की तसदीक कर सकता है कि उसे कैंसर के साथ ‘लड़ना’ है या उसके साथ ‘जीना’ है। ‘आनंद’ का किरदार कैंसर को दुश्मन नहीं मानता। कवि गौतम सेन कैंसर को दुश्मन नहीं मानते। रवि प्रकाश सुबह नाश्ते की मेज पर अपनी मौत के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब, आप जब तक डरते हैं तभी तक लड़ते हैं। स्वीकार्यता, डर को खत्म कर देती है। यही स्वीकार्यता एक मरीज को कैंसर का सरवाइवर बना देती है। किन्हीं मामलों में यह स्वीकार्यता नियतिवाद तक चली जाती है और घोर से घोर नास्तिक मरीज भी आध्यात्मिक हो जाते हैं, पर जहां वजूद ही बुनियादी चीज हो वहां इससे बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए।

शैटनर कहती हैं कि मरीज और उनके तीमारदार कैंसर के बारे में चाहे जैसे भी बात करें, लेकिन इस बीमारी के संबंध में ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जंगी भाषा उनकी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाओं को गढ़ने में जरूर काम आ सकती है। उनके मुताबिक कैंसर के मरीजों की अपनी-अपनी शैली और जीवन-दर्शन होते हैं। बहुत संभव है कि कोई एक तरीका किसी के लिए नुकसानदायक तो किसी के लिए फायदेमंद साबित हो। इसीलिए जो लोग कैंसर के पार जाकर या फिर कैंसर के साथ भी सहज जिंदगी बिता पा रहे हैं, उनके अनुभव हम सबके लिए अनमोल हो जाते हैं।

कैंसर सरवाइवर्स की तस्वीर

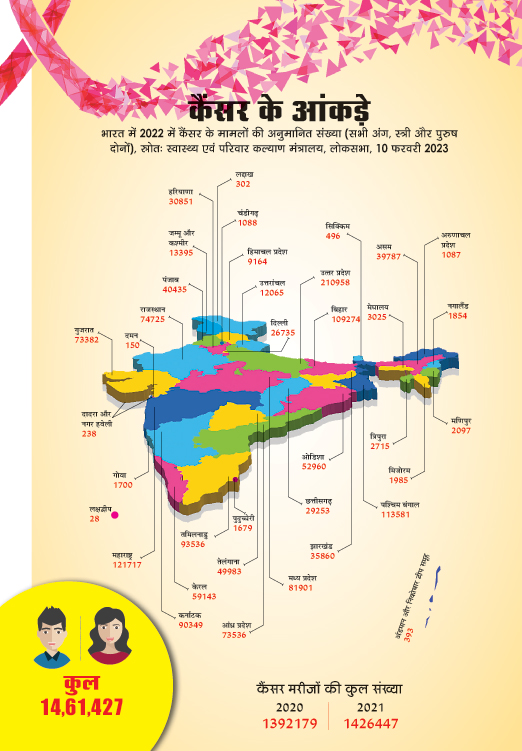

आज भारत में हर नौ में से एक आदमी के सामने कैंसर का खतरा है। इसी साल फरवरी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा को बताया था कि देश में मुंह, स्तन और गर्भाशय के कैंसर के मामले ज्यादा हैं। करीब 15 लाख कैंसर के मामले भारत में हर साल सामने आ रहे हैं और 8 लाख लोगों की हर साल मौत हो जा रही है। कैंसर से बचने के लिए मरीज की मनोगत स्थितियों से इतर रोग की शुरुआती पहचान सबसे जरूरी चीज है। इस मामले में भारत तमाम आधुनिक देशों से बहुत पीछे है। स्तन कैंसर के मामलों में पांच साल की सरवाइवल दर वास्तव में 99 प्रतिशत हो सकती है अगर उसका निदान शुरू में ही कर लिया जाए लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसके चलते यह दर गिरकर 27 प्रतिशत पर आ जाती है।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई के शोधकर्ताओं द्वारा अमेरिका के हार्वर्ड टी एच चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ (एचएसपीएच) और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया (यूएससी) के सहयोग से किए गए अपनी तरह के पहले अध्ययन में कैंसर से बचे हजारों लोगों की दुर्दशा की गूंज पहली बार सुनाई दी है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल बीएमजे कैंसर में प्रकाशित यह अध्ययन 45 वर्ष से अधिक उम्र के कम से कम 65,000 भारतीय वयस्कों और कैंसर से बचे लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के विश्लेषण पर आधारित है। यह डेटा लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया (एलएएसआइ) से लिया गया था, जो 35 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल 2017 से दिसंबर 2018 तक आयोजित देश का पहला ऐसा सर्वेक्षण था। एलएएसआइ एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण है और इसने 42,949 एलएएसआइ आयु-पात्र (45 वर्ष और उससे अधिक आयु के कम से कम एक सदस्य वाले परिवार) परिवारों से पूरे भारत में 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के 72,250 वृद्ध वयस्कों का सर्वेक्षण किया।

शोधकर्ताओं ने पाया कि कैंसर से बच गए लोगों में उनकी धारणा के स्तर पर खराब स्वास्थ्य, अवसादग्रस्तता के लक्षण, दैनिक जीवन में सीमित सक्रियता, नींद की समस्या और अस्पताल में बार-बार भर्ती होने के लक्षण आम थे, जो उन पर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से भारी पड़ रहे थे। चूंकि कैंसर की देखभाल का मॉडल काफी हद तक नैदानिक तरीकों, उपचार, इलाज, रोग की विफलता और जीवित रहने की दर पर केंद्रित है, इसलिए विभिन्न शारीरिक और मनोसामाजिक स्थितियों पर ज्यादा विचार नहीं किया गया है, जिन्हें कैंसर देखभाल प्रणाली के भीतर पहचानने और ध्यान देने की आवश्यकता है।

बीएमजे कैंसर में प्रकाशित आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण से यह पता चला है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रति लाख आबादी पर 2000 से अधिक कैंसर सरवाइवर थे। आंध्र प्रदेश, बिहार, मेघालय और नगालैंड में प्रति लाख 300 से कम सरवाइवर थे। राष्ट्रीय औसत प्रति लाख आबादी पर 641 कैंसर सरवाइवर का था। इन सरवाइवर्स में महिलाओं का अनुपात अधिक था। कैंसर से बच गए लोगों में अधिकांश हिंदू थे, उसके बाद मुस्लिम। जातियों के मामले में कैंसर से बच गए ऐसे लोगों की संख्या अधिक थी जिन्हें ज्यादा जातिगत भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। एक दिलचस्प निष्कर्ष यह है कि हर एक लाख की आबादी पर कैंसर के बाद बच गए लोगों की संख्या मूलनिवासियों और आदिवासी समूहों में अपेक्षाकृत अधिक थी। इसके बाद सरवाइवर्स में वे लोग आते हैं जिनके परिवारों में कैंसर का इतिहास रहा है, ऐसे लोग जो पहले काम करते थे लेकिन वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं और सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग।

निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कैंसर रोगियों के जीवित रहने की दर उच्च आय वाले देशों की तुलना में काफी कम है, लेकिन इन दरों में धीमा पर पर्याप्त सुधार हुआ है- खासकर 1994 से 2004 के बीच स्तन कैंसर के मामले में। राज्यवार, कैंसर के बाद बच गए लोगों का आबादी में घनत्व हिमाचल प्रदेश में अधिक है। इसके बाद केरल है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर उपचार और देखभाल के लिए जाना जाता है। सबसे कम सरवाइवर नगालैंड में पाए गए। इस अध्ययन में कैंसर का सबसे आम प्रकार एंडोमेट्रियम या गर्भाशय का कैंसर था, इसके बाद स्तन और पेट के कैंसर। इसके अलावा, 23 प्रतिशत कैंसर सरवाइवर ऐसे थे जिन्हें पिछले दो वर्षों में कैंसर का इलाज मुहैया नहीं हुआ था।

रोग से बड़ी जिंदगी

भारत में कैंसर सरवाइवर्स की इतनी कम संख्या ही उनके निजी अनुभवों को हमारे लिए कारगर और बहुमूल्य बनाती है। विडम्बना यह है कि जब सरवाइवर अपना कोई जानने वाला आसपास का आदमी हो तो हम उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन सेलिब्रिटी शख्सियतों की ऐसी कहानियों को हम खूब रस लेकर पढ़ते हैं। इससे एक धारणा यह भी बनती है कि कैंसर से बच पाना कुल मिलाकर पैसे का खेल है, हालांकि यह पूरा सच नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में मध्यवर्ग के लोग भी अपनी सीमित आय में कैंसर का इलाज करवा के बच निकले हैं और जी रहे हैं।

एक और बात है जो आदमी को हर कीमत पर जिंदा रखती है। हाल में आई सुधीर मिश्रा की फिल्म ‘अफवाह’ में नायक कहता है कि अगर वह मरा तो उसकी मौत फिजूल चली जाएगी, कोई पूछने भी नहीं आएगा, इसलिए वह जीना चाहता है। मौत को जीवन से बड़ा होने के लिए एक वृहत्तर उद्देश्य चाहिए। आम तौर से लोग ऐसे किसी उद्देश्य के बगैर ही जिंदगी काट लेते हैं। वे भीतर से जानते हैं कि उनकी मौत का कोई मोल नहीं है, लेकिन जीवन बच रहा तो उसका मोल हो सकता है। इसीलिए आखिरी सांस तक आदमी जीना चाहता है।

यहीं चमत्कार होता है। अपने आसपास देखिए, हर कैंसर सरवाइवर की अपनी चमकदार कहानी है। हर कोई अपनी कहानी खुद कहना चाह रहा है। यह संयोग नहीं है कि ज्यादातर कैंसर सरवाइवर बाद में किताबें लिखते हैं और प्रेरणादायक भाषण देने लग जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कैंसर देखभाल के विशेषज्ञ बन जाते हैं और दूसरों के काम आते हैं। अधिकतर लोग बचने के बाद ही किसी वृहत्तर उद्देश्य में खुद को झोंकते हैं, उससे पहले नहीं। यानी, कैंसर एक ऐसा सबक है जो जीवन को निचोड़ कर अंत में उसका मोल बता देता है। तब जाकर आदमी को अहसास होता है कि जीवन से बड़ा रोग कोई नहीं है, कैंसर भी नहीं।

कलकत्ता, गौतम सेन और प्रदीप कुमार बनर्जी पर बनाई जोशी जोसेफ की डॉक्युमेंट्री इसी विरोधाभास के बारे में है- जैसे दिन और रात, भरपूर जिंदगी और आसन्न मौत, जैसे झरती हुई चीजों की ऊर्जा या कोलाहल के बीच उभरी एक अदद आवाज। यह फिल्म मौत पर विचार करती है लेकिन जिंदगी का जश्न भी मनाती है। जोशी शूट के दौरान गौतम सेन से पूछते हैं, ‘’गौतम, पीके दा पर अपनी फिल्म को आप कैसे खत्म करना चाहेंगे? फिल्म का अंतिम शॉट क्या रखेंगे?”

गौतम का जवाब आता है, ‘’आपको तो पता है, जीवन का प्रवाह चलते ही जाता है, थमता नहीं।”

मरीज के विचारों का उसके आत्मबल पर बहुत असर पड़ता है। खुश रहने से कुदरती हॉरमोन रिलीज होते हैं जो हीलिंग में काफी मदद करते हैं। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है

डॉ. गुंजेश कुमार सिंह, कैंसर विशेषज्ञ

सर्वाइकल प्री-कैंसर जांच को लेकर महिलाओं का उत्साह सराहनीय है। अगर इसमें खर्च न आए, तो वे सहर्ष तैयार हो जाती हैं। हमने कम खर्च की जांच का झारखंड मॉडल बनाया है

भारती कश्यप, अध्यक्ष, आइएमए झारखंड, महिला विंग