कहने को हमारे बड़े-बड़े अखबार और टीवी चैनल न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट या सीएनएन या बीबीसी से खोजी पत्रकारिता में तुलना करना चाहते हैं। मगर खोजी पत्रकारिता तो दूर, देश भर में अच्छी सामान्य खबरों की जांच-पड़ताल के लिए पैसा खर्च नहीं करते। इस कारण पत्रकार 'सरकारी सूत्रों’ पर निर्भर रहते हैं। इसका अफसर अपने अनुसार फायदा उठाते हैं। कई किस्से हैं जिनमें अफसरों ने अखबारों का इस्तेमाल किया। इसमें हर प्रकार की एजेंसियां शामिल हैं चाहे वह स्थानीय पुलिस हो या सीबीआई, इनकम टैक्स, इंटेलीजेंस ब्यूरो, रॉ या आर्मी।

'पनामा पेपर्स’ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो पनामा की लॉ फर्म से 11 मिलियन दस्तावेज 'लीक’ हुए हैं, उनसे आगे कोई खोज-खबर नहीं है। हम उनको कथित सच मानकर हमेशा की तरह चल रहे हैं। कानून की नजर में उनका क्या महत्व है, इस पर कोई चर्चा नहीं।

देश में खोजी पत्रकारिता की एक अच्छी ठोस शुरुआत द स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस ने की थी। उस समय इंडियन एक्सप्रेस के संपादक अरुण शौरी थे। उनके खुलासों पर, खासकर रिलायंस ग्रुप पर, बाद में एक प्रश्नचिह्न लगा जब वह भाजपा सरकार में मंत्री बन बैठे। द स्टेट्समैन ने संपादक एस. सहाय की छत्रछाया में अस्सी के दशक की शुरुआत में देश की तीन सदस्यों की प्रथम 'खोजी टीम’ -इनसाइट- की स्थापना की। सौभाग्यवश मैं इसका 'फाउंडर मैंबर’ था। कुछ कारणवश वह टीम कुछ सालों के बाद खत्म हो गई क्योंकि सदस्य इधर-उधर चले गए। मगर अपने छोटे से कार्यकाल में इनसाइट ने देश भर में अच्छी-खासी हलचल पैदा की। इसकी किसी भी स्टोरी का कभी किसी ने खंडन करने की जुर्रत नहीं की क्योंकि प्रत्येक रिपोर्ट महीनों भर देश भर में खोजबीन द्वारा दस्तावेजों और तस्वीरों पर आधारित होती थी।

स्टेट्समैन पहला अखबार था जिसने इनसाइट टीम को सरकारी मंत्रालयों, जैसे रक्षा विभागों से दस्तावेज प्राप्त करने के लिए पैसा मुहैया कराता था। उस समय वैन वॉकी-टॉकी, सीक्रेट मिनी कैमरा एवं टैपरिकॉर्डर सिंगापुर से मंगवाए। मैं इनसाइट में मेरी अपनी खोजी रिपोर्ट का यहां जिक्र करना पसंद करूंगा, केवल यह बताने के लिए कि खोजी पत्रकारिता का तब और आज (जब हम टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं) में कितना अंतर है। मेरी विशेष खोजी रिपोर्ट में खास थी 'बोफोर्स स्कैंडल’, जिसका मैं दावे के साथ आज भी कहना चाहंूगा कि सच अब भी सामने नहीं आया। जबकि कई पत्रकार 'सरकारी सूत्रों’ एवं विशेष पॉलिटिशियनों द्वारा दिए कागजात तथा सूचनाओं पर आधारित रिपोट्र्स पर पद्म अवार्डस और अच्छी-खासी वाहवाही हासिल करने में कामयाब हुए।

अभी तक सबका मानना है कि बोफोर्स कांड में रिश्वत की लेन-देन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय शुरू हुई। कथित भंडाफोड़ हुआ जब स्वीडिश रेडियो ने 1989 में खबर दी कि भारतीय रक्षा मंत्रालयों और राजनीतिज्ञों को स्वीडन की बोफोर्स कंपनी ने रिश्वत दी। मेरा मानना है कि रिश्वत देने की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में शुरू हुई। मेरी खोजी रपट 6 महीने की भागदौड़ के बाद स्टेट्समैन में इंदिरा गांधी की हत्या से एक महीने पहले छपी जिसमें साफतौर पर इशारा था उस व्यक्ति की तरफ जिसने राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 155-एमएम तोपों के सौदे को अंजाम दिया। अभी तक यह माना जाता है कि केवल 65 करोड़ रुपये की दलाली रकम आई थी। मगर 1984 में मुझे बताया गया था कि 270 करोड़ रुपये दलाली में दिए गए।

स्टेट्समैन में एक इनसाइट रिपोर्ट छपी थी कि कैसे एक स्वीडिश कंपनी ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पर 4.5 मिलियन डॉलर्स का दावा ठोंका। इसमें उसने स्विस कचहरी में निशाना साधा एसटीसी के चेयरमैन और एक अफसर पर और एक अन्य पर जिसका नाम स्विस अधिकारियों ने देने से मना किया। पर खोज करने पर पता चला कि वह 'अन्य’ इंदिरा गांधी परिवार का एक सदस्य था। यह आजाद भारत के इतिहास में पहला केस था जिसमें एक विदेशी द्वारा रिश्वत देने का आरोप लगाया। इमरजेंसी के बाद जनता सरकार ने इसको इन्वेस्टीगेट किया। पर जब तक 'अन्य’ का नाम स्विस सरकार उजागर करती, इंदिरा गांधी दुबारा सत्ता में आ गईं। मगर उस 'अन्य’ का नाम उजागर हो जाता तो शायद भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आता।

वर्ष 1986 में मुझे हिंदुस्तान टाइम्स के खोजी विभाग 'ट्रैकिंग डाऊन’ स्थापित करने का मौका मिला। मैंने 1971 में हुए नागरवाला कांड को खोला। बांग्लादेश बनने की लड़ाई से पहले नागरवाला को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संसद मार्ग ब्रांच से 60 लाख इंदिरा गांधी की आवाज पर निकालने पर यह आरोप लगा कि प्रधानमंत्री इसके पीछे है। मगर मेरी खोजबीन से साबित हुआ कि नागरवाला (पारसी) अमेरिका की सीआईए का ऑपरेशन था इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए। नागरवाला की अमेरिका की एक महिला 'डिप्लोमेट’ के साथ तस्वीर अमेरिकी दूतावास (नई दिल्ली) के प्रांगण में मिली और छापी।

हमारे खोजी पत्रकारों को तब क्रेडिट मिलेगा जब वह यह साबित करें कि 'पनामा पेपर्स’ भारत में किसी रिश्वत या अनियमितता में लिप्त हैं। मैं एक बार फिर से भारतीय खोजी पत्रकारिता की इस कमी को दोहराना चाहूंगा कि वह अपने बलबूते कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। अधिकांश अखबारों और टीवी चैनलों के प्रबंधन के अपने व्यावसायिक हितों के कारण भी पत्रकार खोजबीन करने में असमर्थ हैं।

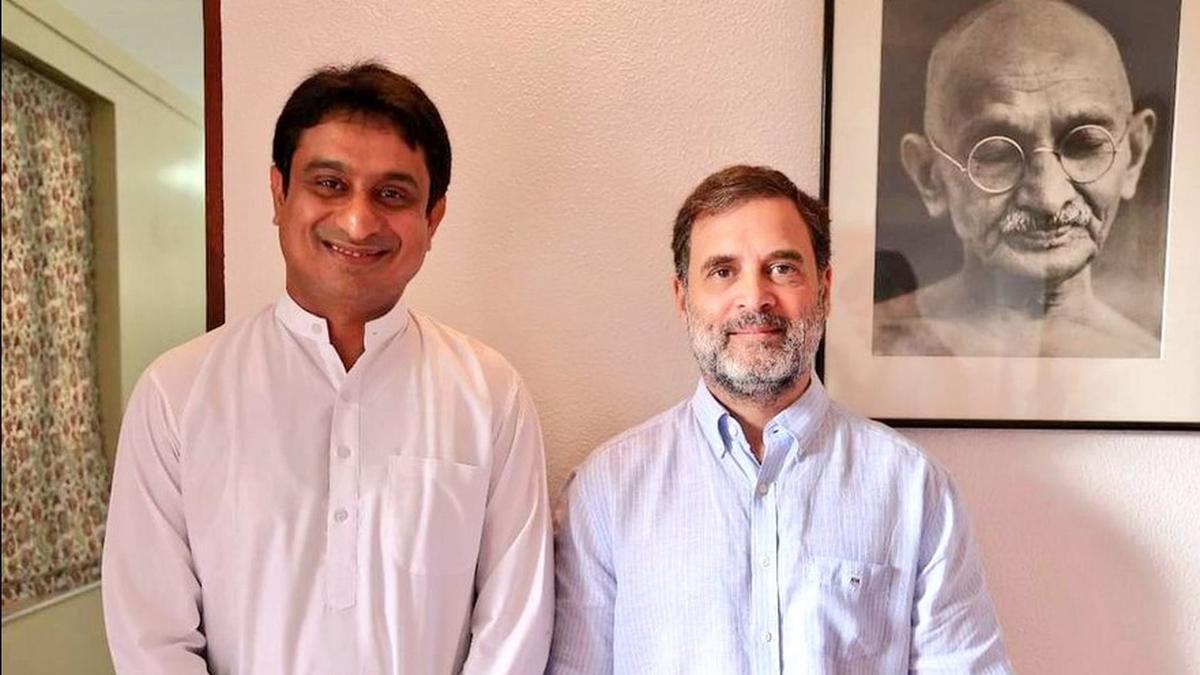

अगर मीडिया में दम है तो पता लगाए कि कांग्रेस के 'राजकुमार’ राहुल गांधी पिछले वर्ष 46 दिन विदेशों में कहां गायब थे? क्यों नहीं, पठानकोट में उग्रवादी अटैक की खोजबीन खुद करता है जिसमें पंजाब के एक मंत्री की लिप्तता नजर आ रही है? बजाय इसके कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 'सरकारी सूत्रों’ को अपनी ब्रेकिंग न्यूज के नाम से छापते रहें। मेरा अपना खोजी पत्रकारों से आग्रह है कि सरकारी तथा अन्य सूत्रों से ज्यादा अपनी भागदौड़ और रिसर्च पर ध्यान दें। सच नजर आना शुरू हो जाएगा। 'लीक्स’ पर न जाएं। इनके पीछे के कारणों को पकड़ें। विकीलीक्स और 'पनामा पेपर्स’ के पीछे कई ताकतवर सरकारें भी हैं। उनके लिए यह 'लीक्स’ एक कारगर हथियार से कम नहीं है अपने 'विरोधियों’ को ध्वस्त करने के लिए। 'खोजी पत्रकार’ उनके लिए एक माध्यम है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)